「心電図のSR(洞調律)を確実に見極める方法が知りたい」「P波やQRS波の基準が曖昧で判断に迷う…」そう思う看護師の方も多いのではないでしょうか。

実は、3つのチェックリストを使えば、初心者でも5分で正常波形を判別できるコツがあります🌟

この記事では、図解と臨床事例を交えながら「P波の向き」「QRS幅の計測法」「心房細動との見分け方」を徹底解説📣

夜勤中にモニターアラームが鳴った時でも、焦らずに対応できる判断フローチャートと印刷用簡易ガイドを最後にご用意しました🌸

ちなみに現場ではSR=「サイナス」と呼ばれます😊👌

🎯看護師が「心電図SR」を完全攻略する7つの黄金ルール✨

「モニターの波形が読めなくて焦った…」って経験、ありますよね?

実はSR判別には3つのポイントを押さえるだけで、5分で正常波形を判別できるんです!

🔍これだけは押さえたい!SRの基本3要素

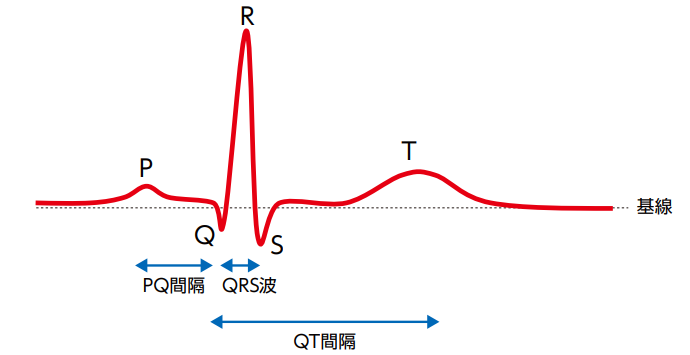

心電図モニター、12誘導のⅡ誘導のSRの波形はこちらです💗

日総研より引用

日総研より引用

💓P波の見極め方|「上向き」が正常のサイン

「Ⅱ誘導でP波がキレイに上向き」なら洞調律の証拠!

逆にV1誘導で二峰性なら左房負荷の可能性⇓

例えば、透析患者さんのモニターでP波が消えたら「心房細動かも?」と疑う目安になりますね。

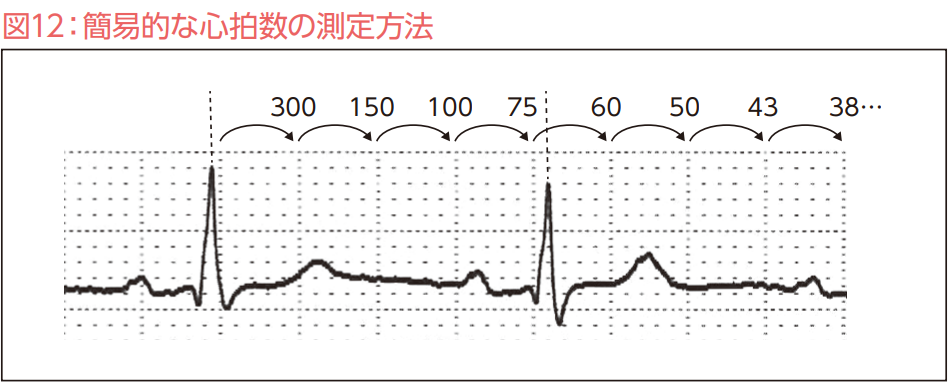

📏RR間隔測定|定規いらずの時短テク

「1500÷RR間隔(mm)」で心拍数計算!5mm刻みの太線を使えば、

300・150・100…と暗記するだけで秒速判定。

日総研より引用

日総研より引用

夜勤中にアラームが鳴っても「RR間隔30mm超えてる→徐脈」と即判断できますよ。

🚨要注意!QRS幅が教える危険信号

「3コマ(0.12秒)超えたら即アラート」が鉄則!

脚ブロックや心室性期外収縮の可能性。

例えばQRS幅が急に広がったら「RonT現象かも?」と医師へ速報を。

🚀現場で使える判別フローチャート

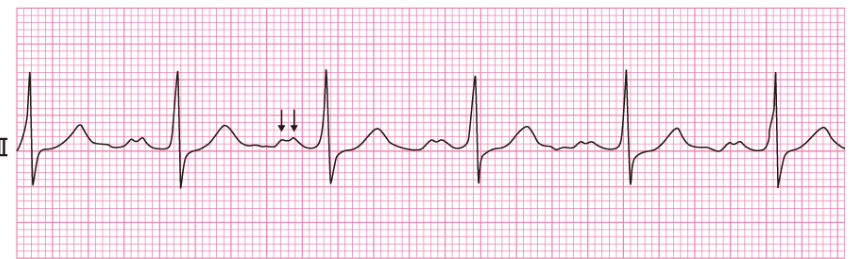

🔄「洞調律vs心房細動」5秒判定法

- P波ある?→YES→Ⅱ誘導の向きチェック

- RR間隔一定?→YES→SR確定!

これだけで90%の症例を判別可能。

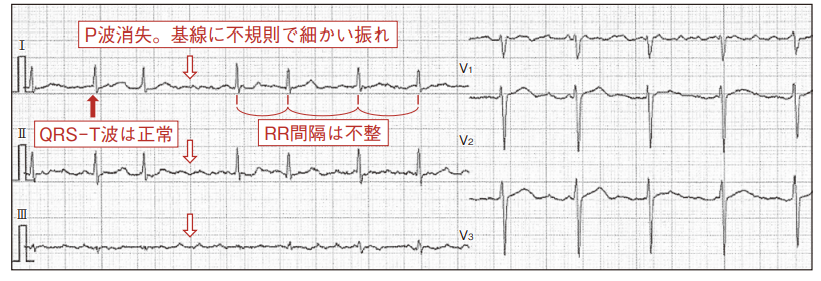

似てるけど間違いやすい!下の心電図は心房細動(af)です。

日本不整脈心電学会より引用

日本不整脈心電学会より引用

⚠️緊急コールが必要な3パターン

- 心拍数<40で冷汗あり

- QRS幅>0.16秒+血圧低下

- P波消失+RR間隔バラバラ

この場合は迷わずコール!

🏥症例別対応マトリックス

| パターン | 透析患者 | 心筋梗塞歴あり |

|---|---|---|

| 徐脈時 | 電解質チェック | ペースメーカー確認 |

| 頻脈時 | ドライウェイト見直し | 虚血再発を疑う |

✨POINT

新人さんは「P波の有無→RR間隔→QRS幅」の順でチェック!

気になる波形を印刷してプリセプターと共有するのもオススメです。

🌟心電図モニター管理の新常識🤖

「アラームが鳴りっぱなしで肝心な異常に気付けない…」そんな経験、ありませんか?

実は最新のガイドラインに沿った管理法を使えば、ムダなアラームを減らせるんです!

👩⚕️新人ナースでもできる!SR管理3ステップ

💡電極貼付の意外な盲点|鎖骨下第3肋間ルール

「V4は第5肋間の鎖骨中線」と教科書通りに貼っても、波形が乱れることってありますよね?

そんな時は鎖骨下から指3本分下がった第3肋間を先に探すのがコツ!

透析患者さんで浮腫がある場合、肋骨のくぼみを触診してから貼ると、筋肉の動きによるノイズを軽減できます。

📊「心拍数60-100」の落とし穴

「正常範囲なのに冷汗あり」は要注意!

例えば:

- 心不全患者で突然85→95に上昇→隠れた肺うっ血のサイン

- 透析導入直後に70→62に低下→カリウム上昇の前兆

「数値だけ見ず」バイタルサインと合わせて判断しましょう。

🔔アラーム設定の適正値データベース

| 患者タイプ | 上限設定 | 下限設定 | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| 心筋梗塞急性期 | 110 | 55 | ST変化モニタリング必須 |

| COPD患者 | 130 | 50 | 呼吸性不整脈が多い |

| ペースメーカー装着 | 100 | 40 | 電池残量チェックと連動 |

🧩複雑波形の分解術

🔬P波消失時の3方向アプローチ

- Ⅱ誘導をチェック:P波が消えたら「心房細動かも?」

- V1誘導に注目:ノコギリ波があれば「心房粗動」

- QRS幅を測定:0.12秒未満なら上室性、超えたら心室性

🎲「RonT現象」を見逃さないチェック法

「T波の頂点にPVCが乗ったら即アラート!」が鉄則。

- 心電図用定規(コンパスみたいなやつ!)でR-R間隔を測定

- T波の高さが2mm以上なら危険度UP

- 連続3回以上なら「心室頻拍」と判断

🧠ベテランが使う波形比較ツール

「過去の正常波形と並べて比較」がプロの技!

- デジタルアーカイブから同日の同時間帯を表示

- モニターの「トレンド機能」で24時間の変動をグラフ化

- プリセプターと共有用に印刷→拡大チェック

これで「微妙なST変化」もキャッチできますよ

わたしも新人時代はモニターから分からない波形を印刷して自分で調べたり先輩に聞いたりしながら、ノートに貼り付け心電図コレクションをしていました!

※過去の心電図(イベント以外)を見るには、オプションとなっていることもあるみたいです。(実際に過去の持続が見れなくて不便を感じたことがあり、業者に聞いたらオプションと言われたことがあります)

✨今日から実践!3つのアクション

- 交勤時に必ず電極の貼り位置を触診確認

- 心拍数変化時に「呼吸数+SpO2」をセットで記録

- アラームが鳴ったら「5秒ルール」(波形・数値・患者状態の同時確認)

「わからない時は先輩ナースと波形を見比べる」のが上達の近道です♪

🩺看護師のための「心電図SR判別フローチャート」作成ガイド✨

「モニターの波形がSRかどうか、パッと判断できたらいいのに…」って思ったこと、ありますよね?

教科書通りの波形が出てこないのが心電図の難しいところ…

異常を見つけるには正確にSRを理解する必要があります!

実は5つのステップを踏むだけで確実に判別できるんです!新人さんでも使える黄金ルールをご紹介します😊

🔍SR判別の基本チェックリスト

💓ステップ1|リズムの規則性を確認

「RR間隔が均一か?」が最初の関門!定規で3つのR波を測り、差が0.16秒以内なら規則正しいと判断。

不整脈が疑われる場合は、Ⅱ誘導で30秒間の波形を記録すると正確ですよ📏

📌ステップ2|心拍数を計算

「1500 ÷ RR間隔(mm)」で瞬時に算出!5mm刻みの太線を使えば:

- 15mm → 100回/分

- 20mm → 75回/分

正常範囲は60-100回/分ですが、透析患者さんでは±10回の許容も必要💡

🔎ステップ3|P波の特徴を分析

「Ⅱ誘導で上向きのP波があるか」が最大のポイント!

V1誘導で二峰性なら左房拡大、aVRで陽性なら異所性調律の可能性。

📝チェックリストを印刷

チェックリストはA4サイズです🌸

ここからダウンロードしてくださいね♪

これで安心!心電図と不整脈対応の最終チェックリスト

心電図モニターの波形を見て、迷ったり焦ったりすることは誰にでもあります。

でも、今回ご紹介したフローチャートやチェックリストを活用すれば、確実に対応力がアップしますよ✨

患者さんの命を守るために、まずは基本をしっかり押さえて、現場での実践に役立ててくださいね😊