「SSS患者の心電図波形、これで本当に合ってる?」「徐脈頻脈症候群発生時、まず何を優先すべき?」

そんな不安を抱える看護師さんへ。

洞不全症候群のアセスメントには、波形判読の3つの着眼点とタイムライン別対応フローが鍵となります。

本記事では、臨床現場で即活用できる「洞停止と洞房ブロックの見分け方」から、ペースメーカー適応判断の最新基準までを症例シナリオ付きで解説。

今日から変わる5つのポイント

✓ 緊急時に迷わないアダムス・ストークス発作対応チェックリスト

✓ 医師に伝えるべき観察データの抽出方法

✓ 2025年改訂ガイドライン反映の治療選択アルゴリズム

✓ 若年患者 vs 高齢患者で異なるアプローチ比較表

「心電図モニターのアラーム音にドキッとしない」確かな判断力を、この15分で手に入れましょう。

🧠 SSSの基礎知識|看護師が知っておくべき3つのポイント

「SSSって何?」「洞停止と洞房ブロックの違いがわからない…」そんな悩みを5分で解決します!💡

看護師さんが現場で役立つ「3つの黄金ルール」を伝授しますよ♪

まず心電図を確認しましょう!

心カテブートキャンプより引用

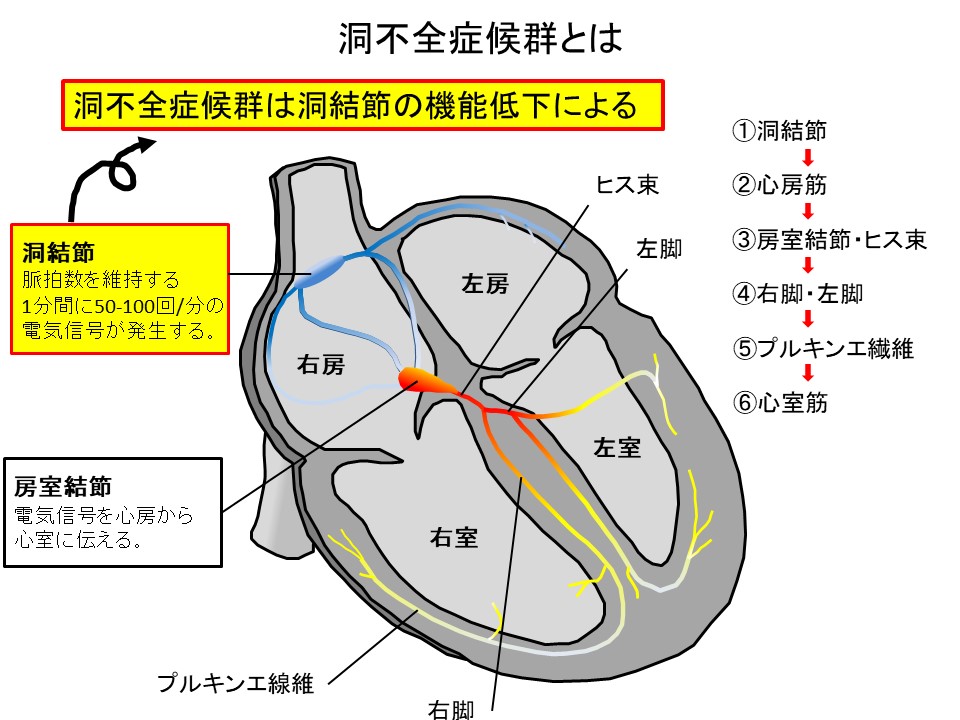

【超重要】SSSの定義と病態生理

SSSの正体は「心臓のペースメーカー機能障害」 🔋

「洞結節がうまく働かず、脈が遅くなったり止まったりする状態」と覚えましょう💡

大阪急性期・総合医療センターより引用

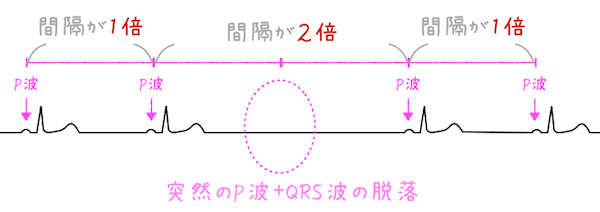

⚠️ 「洞停止」と「洞房ブロック」の決定的違い

| 洞停止 | 洞房ブロック | |

|---|---|---|

| 原因 | 洞結節の機能停止 | 信号伝達障害 |

| 心電図 | 不規則なP波消失 | P波間隔が規則的 |

| 危険度 | 突然の長い停止に注意 | 予測可能なパターン |

✅ 徐脈頻脈症候群のメカニズム図解

-

心房細動などの「頻脈発作」発生 🔥

-

発作終了後に「洞停止」が発生 ⏸️

-

脳血流低下で失神リスク 💢

⇒「ジェットコースター心拍」と覚えて!

💉 5分でわかる!代表的な検査方法

「この検査、本当に正しくできてる?」不安を解消 🩺

ホルター心電図の正しい装着テク

× NG例:電極が汗で剥がれる

○ 正しい手順:

-

皮膚をアルコールで脱脂 🧴

-

電極の位置を肋骨に沿って配置 📍

-

記録中は「症状日記」を併用 📝

⇒ 72時間連続記録が診断率UPの秘訣!

運動負荷試験の意外な落とし穴

「階段昇降テスト中に…」

× 見逃しがち:

・運動後の回復期の徐脈 🏃♀️→🐢

・血圧測定タイミングのズレ 💦

⇒ 測定は「運動直後+5分後」が必須!

⚡ 緊急対応マニュアル|アダムス・ストークス発作を見逃さない

「モニターのアラームが鳴った!この波形、まさか…?」

そんな緊急事態に迷わないための「5秒チェック術」をお届けします💨

看護師さんが現場で役立つ判断フローを完全解説!

🚨 発作予兆を見極める5秒チェック

「この症状、本当に前兆?」を見分ける3ステップ

-

視線チェック 👀:患者の目が虚ろになっていないか

-

皮膚チェック 🤲:冷や汗が出ていないか

-

呼吸チェック 🌬️:浅く速い呼吸になっていないか

ただし、自覚症状のない患者さんも多いので心電図チェックは必須!

モニター波形の危険サイン3パターン

| パターン | 特徴 | 対応 |

|---|---|---|

| 洞停止3秒↑ | P波が突然消失 | 酸素マスク準備 |

| 心室細動 | ギザギザ波形 | AED要請 |

| 完全房室ブロック | P波とQRSがバラバラ | アトロピン準備 |

血圧測定の意外な盲点

× NG例:運動直後に測定

○ 正しいタイミング:

① 安静時 ② 症状出現直後 ③ 5分後

⇒ 収縮期血圧<80mmHgは赤信号! 🚩

🏃♀️ 実践!優先順位決定フロー

「やるべきこと」が一目でわかる!

-

第一対応 💨:

→ 気道確保&酸素投与(5L/分) -

第二対応 📞:

→ 医師へ「心停止時間」を報告(例:洞停止4秒) -

第三対応 📋:

→ 家族へ「現在安定しています」と簡潔説明

医師連携の黄金タイムライン

| 時間 | 行動 |

|---|---|

| 0-30秒 | モニター記録開始 |

| 1分 | 12誘導心電図実施 |

| 3分 | 静脈ライン確保 |

| 5分 | 検査データ提示準備 |

家族対応のNGワードベスト3

-

「大丈夫です」→ 根拠を示す

-

「心臓が止まりました」→ 「一時的に脈が遅くなっています」

-

「原因不明です」→ 「精密検査が必要な状態です」

📈 最新治療トレンド|2025年ガイドライン完全解説

「ペースメーカー適応が変わったって聞いたけど…」「高齢者の禁忌って何?」

そんな疑問を2025年最新データで解決!💊

看護師さんが知るべき「5つの新常識」をピックアップします♪

🆕 ペースメーカー適応の新基準

「従来の基準とどこが変わった?」が3分でわかる!

🔍 2025年主要変更点:

・洞停止時間「3秒→2.5秒」に短縮

・無症候性でも「24時間心拍数<7万回」で適応

・若年層はMRI対応機器が第一選択に 🧲

若年患者の選択肢「MRI対応機器」

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 生涯で平均3回のMRI可能 🏥 | 電池寿命が5年短い 🔋 |

| 電極トラブル減少率42% ↓ | 費用が2割高 💰 |

高齢者ケアの意外な禁忌

× 避けるべき処置:

・リードレス型(合併症リスク↑)

・DDDモード(心房細動誘発率38% 😱)

⇒「VVIモード+服薬管理」が鉄則!

💊 薬物療法の落とし穴

「この薬、本当に大丈夫?」を見極める3つの視点 👩⚕️

抗不整脈薬vsβ遮断薬の使い分け

| 抗不整脈薬 | β遮断薬 | |

|---|---|---|

| 適応 | 頻脈発作時 ⚡ | 徐脈予防 🛡️ |

| リスク | QT延長 ➕ | 気管支収縮 🌬️ |

| 検査値 | K>4.5必須 | HR>50確認 |

併用禁忌チェックリスト ✅

-

利尿剤 → 低K血症リスク ↑

-

抗凝固薬 → 出血しやすい部位の観察必須 🩸

-

SSRI → QT延長の相乗効果に注意 💊

⇒ 併用時は「心電図+血液検査」を週1で!

🔍 症例別アプローチ|若年vs高齢患者で変わる看護ケア

「20代と80代、同じSSSでも対応が全然違う!?」💡

患者さんの年代別に「ここだけは押さえて!」というポイントを症例付きで解説します♪

👩⚕️ 20代患者の意外なリスク

「若いから大丈夫」は危険! 🚨

20代SSS患者の3大リスク:

-

妊娠中の血流変化で失神率2倍↑ 🤰

-

スポーツ中の突然の洞停止リスク 🏃♀️

-

心理的ストレスによる不整脈悪化 💢

妊娠中のモニタリング重点ポイント

| 時期 | 対策 |

|---|---|

| 妊娠初期 | 週2回のホルター心電図 📆 |

| 中期 | 腹部超音波で胎児心拍確認 👶 |

| 後期 | 分娩時はテレメーター必須 🔄 |

スポーツ制限の判断基準

✅ 許可OK:ヨガ・ウォーキング 🧘♀️

❌ 禁止必須:

・水泳(溺水リスク↑)🏊♀️

・重量挙げ(バルサルバ効果)🏋️♀️

⇒「1分間心拍120以下」が安全基準!

👵 認知症併存ケースの対応術

「薬飲んだっけ?」を防ぐ5つの工夫 💊

-

時計型ピルケース(アラーム付き)⏰

-

服薬カレンダーにシール貼り 📅

-

介護者とLINEで報告システム 📱

-

お薬カラーチャート作成 🎨

-

飲み忘れ防止アプリ導入 📲

家族との連携フローチャート

発作発生

↓

① 安全確保(10秒以内)🛡️

↓

② 家族へ「現在の状態」を伝達 📞

(例:母の脈は現在50台で安定しています)

↓

③ 次回受診日を再確認 🔍💡 患者家族への説明術|信頼を築くコミュニケーション5原則

「専門用語がわからない…」「医師の説明をもっと噛み砕いて!」

家族のそんな声に応える「伝わる説明のコツ」をご紹介します✨

看護師さんが明日から使える実践テク満載です♪

🗣️ 専門用語を伝えない技術

「心電図波形を料理に例える」🍳

| 専門用語 | たとえ話 |

|---|---|

| 洞停止 | 「心臓のタイマーが一時停止」 |

| 徐脈頻脈 | 「心拍数のジェットコースター」 |

| PQ間隔 | 「心房から心室への宅配便の配達時間」 |

資料作成の3大ポイント 📌

-

ビジュアル優先:

→ 医療イラストより「天気予報マーク☀️☔」で説明 -

色分けルール:

→ 赤=緊急/青=観察/緑=安全 -

3行以内ルール:

→ 1項目=1画面で完結させる

例:「T波は心臓の休憩タイム☕」とイラスト付きで説明

🤝 チーム連携の極意

医師との情報共有フォーマット 📋

【患者ID】

■ 本日の異常波形 🚨:洞停止2回(最長3秒)

■ 家族の反応 👪:「脈が遅いとどうなりますか?」

■ 要確認事項 ❓:β遮断薬の継続可否

他職種連携チェックリスト ✅

| 職種 | 共有項目 |

|---|---|

| 介護士 | 服薬時間ズレ歴 📆 |

| リハビリ | 運動中の心拍上限 💓 |

| 栄養士 | カフェイン摂取量 ☕ |

🌟 SSSケアの未来へ|看護師が築く希望の橋

みなさん、ここまでお疲れさまでした! 🎉

SSSという複雑な不整脈の世界、一緒に旅してきましたね。

でも、これで終わりじゃありません。

むしろ、新たな看護の冒険の始まりです! 💪

🔑 押さえておきたい3つのポイント

-

患者さんの目線で考える 👀

心電図の波形よりも、患者さんの不安や希望に耳を傾けましょう。 -

チーム医療のハブになる 🤝

医師、薬剤師、リハビリスタッフ…みんなの架け橋になるのは、あなたです! -

最新知識をキャッチアップ 📚

SSSの治療法は日々進化中。学び続ける姿勢が、患者さんの未来を明るくします。

💡 明日からの行動プラン

-

患者さんの心電図を「電車のダイヤ」に例えて説明してみよう

-

チーム内で「SSS勉強会」を企画してみよう

-

患者さんの「できた!」を一緒に喜ぶ時間を作ろう

さぁ、明日からまた一緒に、SSSケアの新しいページを開いていきましょう! 🌈✨

「専門用語なしで、家族の不安を解消する技術」をマスターして、信頼される看護師を目指してくださいね💪