「弾性包帯の巻き方って、実は奥が深いんです。患者さんに指導する際のポイントや、部位ごとの正しい巻き方が知りたい…」

そう思う方もいるかもしれません。

実は、弾性包帯は巻き方のテクニックを身につければ、リンパ浮腫の患者さんへの効果的な圧迫療法として大きな効果を発揮します。

特に足首から膝下までの下肢や手首の巻き方をマスターすることで、患者さんの症状改善に大きく貢献できるんです!

この記事では

-

弾性包帯と他の包帯の違い

-

下肢・足首・手首などの部位別の正しい巻き方7選

-

適切な圧迫の強さとその判断方法

-

よくある失敗とその対処法

が分かりますよ♪

この記事では、看護師として知っておきたい弾性包帯の正しい巻き方のテクニックから、患者さん自身が自宅で実践できる指導法まで、臨床現場ですぐに活かせる実践的な知識をご紹介します。

包帯が緩んだり不適切な圧迫による合併症を防ぐための具体的なポイントも解説していきますね👩⚕️✨

💡 弾性包帯・弾力包帯・伸縮包帯の違いって何?

「弾性包帯」「弾力包帯」「伸縮包帯」という言葉、臨床現場でも混同されがちですよね。

実は、これらには明確な違いがあるんです!😊

弾性包帯は、伸縮性のある素材で作られた包帯の総称です。

伸ばすと元に戻る性質を持ち、適度な圧迫力で患部を固定できます。

一方、弾力包帯は弾性包帯の一種で、特に弾力性に優れているものを指します。

そして伸縮包帯は、伸びる性質はあるものの、弾性包帯ほど強い戻る力(弾力)はないタイプの包帯です。

これらの違いを表にまとめてみました👇

| 種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 弾性包帯 | 伸縮性があり、元に戻る力がある | 圧迫固定、浮腫予防 |

| 弾力包帯 | 弾性包帯の一種で、特に弾力性が高い | 強い圧迫が必要な場合 |

| 伸縮包帯 | 伸びるが、戻る力は弱め | 軽い固定、保護 |

臨床では、これらの言葉が厳密に区別されずに使われることも多いですが、目的に応じて適切なものを選ぶことが大切です。

患者さんの状態や治療目的によって、最適な包帯を選びましょう!🏥

🧵 素材で選ぶ!弾性包帯の種類と特性

弾性包帯は素材によっても特性が大きく変わります。

素材選びは患者さんの快適さや治療効果に直結するポイントなんですよ!👩⚕️

綿混合タイプ:

綿と合成繊維を組み合わせた一般的な弾性包帯です。

肌触りが良く、通気性に優れているため、長時間の使用でも蒸れにくいという特徴があります。

アレルギー反応が出にくいため、敏感肌の患者さんにも使いやすいですね。

合成繊維タイプ:

ポリエステルやナイロンなどの合成繊維で作られています。

耐久性に優れ、何度洗っても弾力性が失われにくいのが特徴です。

また、速乾性があるため、入浴後などにも使いやすいですよ。

ラテックス入りタイプ:

ゴム(ラテックス)成分を含んでおり、非常に強い弾力性を持っています。

強い圧迫が必要な場合に適していますが、ラテックスアレルギーの患者さんには使用できないので注意が必要です。

ラテックスフリータイプ:

ラテックスアレルギーの患者さんのために開発された弾性包帯です。

弾力性はラテックス入りに比べるとやや劣りますが、アレルギーの心配なく使用できます。

素材選びのポイントは、患者さんの皮膚状態、アレルギーの有無、必要な圧迫力、使用環境(入浴の有無など)を考慮することです。

患者さんの生活スタイルに合わせて最適な素材を選んであげましょう!🌈

📏 伸縮率で変わる!弾性包帯の圧迫力の違い

弾性包帯を選ぶ際、伸縮率は非常に重要なポイントです!

伸縮率によって圧迫力が変わり、治療効果にも大きく影響するんですよ😉

弾性包帯は一般的に「短伸縮」「中伸縮」「長伸縮」の3つに分類されます。

短伸縮タイプ(伸び率70%未満):

安静時の圧迫力は弱いですが、筋肉を動かすと強い圧迫力が生まれます。

これを「作業圧」と呼びます。静脈やリンパの流れを促進するのに効果的で、リンパ浮腫の治療によく使われます。

長時間の装着にも適していますよ。

中伸縮タイプ(伸び率70〜140%):

短伸縮と長伸縮の中間的な特性を持ちます。

安静時と運動時のバランスが取れた圧迫力を提供するため、様々な症状に対応できる汎用性の高さが特徴です。

日常的なケアに最も多く使われるタイプですね。

長伸縮タイプ(伸び率140%以上):

安静時でも強い圧迫力(「静止圧」)があります。

急性期の腫れや出血の抑制に効果的ですが、長時間の使用には向いていません。

スポーツ時の関節サポートなどにも使われます。

伸縮率と圧迫力の関係を表にまとめました👇

| 伸縮タイプ | 伸び率 | 安静時の圧迫力 | 運動時の圧迫力 | 主な適応 |

|---|---|---|---|---|

| 短伸縮 | 70%未満 | 弱い | 強い | リンパ浮腫、慢性静脈不全 |

| 中伸縮 | 70〜140% | 中程度 | 中程度 | 一般的な固定、軽度の浮腫 |

| 長伸縮 | 140%以上 | 強い | やや弱まる | 急性期の腫れ、出血抑制 |

患者さんの状態や治療目的に合わせて、適切な伸縮率の包帯を選ぶことが大切です。

特に長伸縮タイプは圧迫力が強いため、末梢循環障害を引き起こす可能性があります。使用する際は定期的な観察を忘れないようにしましょう!💕

弾性包帯の正しい巻き方の基本テクニック

弾性包帯を効果的に使うためには、正しい巻き方のテクニックが欠かせません!✨

「巻き方がわからない」「すぐに緩んでしまう」「圧迫の強さがわからない」など、お悩みの看護師さんも多いのではないでしょうか?

この章では、弾性包帯の基本的な巻き方から、手の使い方、適切な圧迫の強さ、そして緩まない固定方法まで、臨床ですぐに使える実践的なテクニックをご紹介します。

これらのスキルを身につければ、患者さんにより効果的なケアを提供できるようになりますよ!🌟

🔄 環行帯・らせん帯・麦穂帯…基本の巻き方パターン5選!

弾性包帯の巻き方には、部位や目的によって使い分けるべき基本パターンがあります。

ここでは代表的な5つの巻き方をマスターしましょう!👩⚕️

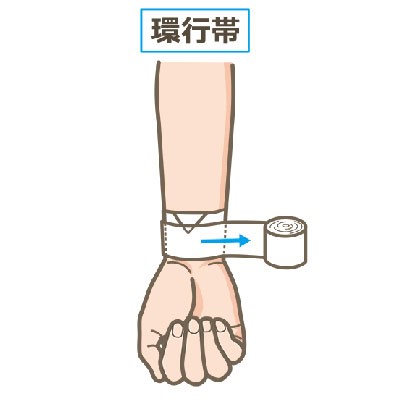

1. 環行帯(かんこうたい)

最も基本的な巻き方で、同じ場所を何周も巻いていきます。手首や足首など、円筒形の細い部分の固定に適しています。均等な圧がかかるのが特徴です。

巻き方のポイント:

-

包帯の端を当て、2〜3周同じ場所を巻きます

-

各周回で前の巻き目の1/2〜2/3を重ねるように巻きます

-

均等な張力を保ちながら巻くことが大切です

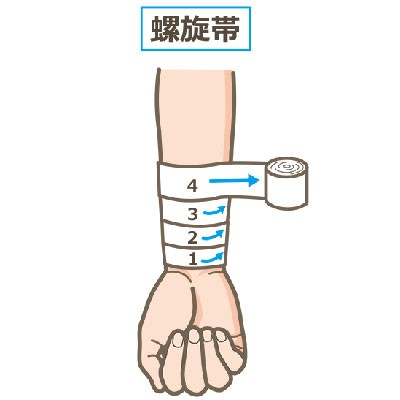

2. 螺旋帯(らせんたい)

包帯を斜めに巻き上げていく方法です。腕や脚など、円筒形で太さがあまり変わらない部位に適しています。

巻き方のポイント:

-

環行帯で固定した後、約30度の角度で斜めに巻き上げます

-

各周回で前の巻き目の1/2〜2/3を重ねるように巻きます

-

一定の角度と張力を保つことがきれいに仕上げるコツです

3. 麦穂帯(ばくすいたい)

関節部分など、形状が変化する部位に適した巻き方です。「8の字」を描くように交差させながら巻いていきます。

巻き方のポイント:

-

関節の下部から始め、8の字を描くように上下に交差させながら巻きます

-

各周回で少しずつ位置をずらし、関節全体を覆うように巻きます

-

関節の動きを妨げないよう、適度な張力で巻くことが重要です

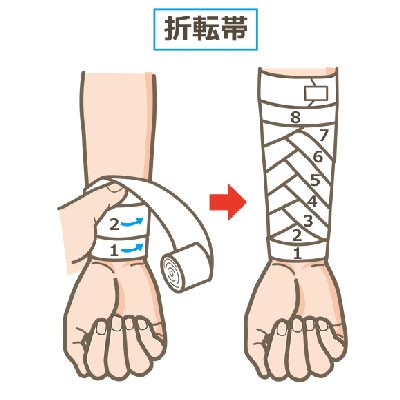

4. 折転帯(せつてんたい)

円錐形の部位(太ももなど)に適した巻き方です。包帯を折り返しながら巻くことで、太さの変化に対応します。

巻き方のポイント:

-

らせん状に巻いていき、包帯が浮き上がる部分で折り返します

-

折り返した部分は前の巻き目と重なるようにします

-

均等な圧迫力を保つために、折り返しの間隔を一定にします

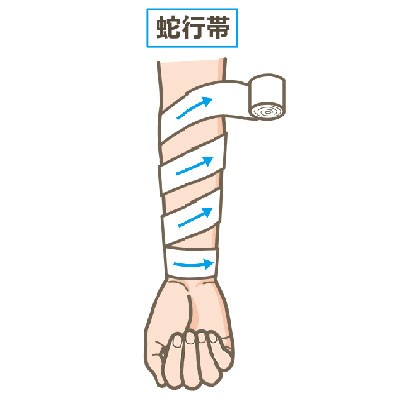

5. 蛇行帯(だこうたい)

不規則な形状の部位(頭部、胸部など)に適した巻き方です。ジグザグに巻くことで広い範囲をカバーします。

巻き方のポイント:

-

固定したい部位の中心から始め、ジグザグに巻いていきます

-

各周回で少しずつ位置をずらし、全体を覆うように巻きます

-

包帯同士が重なる部分は、しっかりと密着させます

以上包帯のイラストはアルフレッサメディカルサービス株式会社より引用

これらの基本パターンを組み合わせることで、さまざまな部位に対応できるようになります。

患者さんの状態や部位に合わせて、最適な巻き方を選びましょう!💕

👐 手の使い方が9割!弾性包帯を巻くときの正しい持ち方

弾性包帯を上手に巻くコツは、実は手の使い方にあるんです!🙌

正しい持ち方と手の使い方をマスターすれば、均等な圧迫力で美しく巻けるようになりますよ。

基本の持ち方

-

ロール持ち: 包帯のロール(巻かれた部分)を利き手で持ちます。このとき、親指と人差し指でロールの両端を軽く押さえるようにします。

-

テンション調整: 非利き手の親指と人差し指で、展開される包帯の端を軽く挟みます。この手の力加減で圧迫の強さを調整します。

-

ロールの向き: ロールは常に上向きにして、巻く部位が見えるようにします。これにより、巻き目の状態を確認しながら巻くことができます。

巻くときの手の動かし方

-

一定の張力を保つ: 包帯を引っ張りすぎず、かといって緩すぎず、一定の張力を保ちながら巻きます。利き手と非利き手の協調が大切です。

-

手首の使い方: 手首を柔軟に使うことで、包帯がよれたりねじれたりするのを防ぎます。特に方向転換するときは、手首の動きがスムーズさの決め手です。

-

指先のコントロール: 包帯の端を指先でコントロールすることで、きれいな巻き目を作ります。特に重なり部分は、指先で軽く押さえながら巻くとよいでしょう。

よくある間違いと対策

-

❌ ロールを握りしめる → ⭕ 軽く持つ

-

❌ 包帯を強く引っ張る → ⭕ 適度な張力を保つ

-

❌ 手首を固定したまま巻く → ⭕ 手首を柔軟に動かす

-

❌ 巻きながら包帯をねじる → ⭕ 包帯を平らに保つ

実は、弾性包帯を美しく巻くには練習が必要です。最初は鏡の前で自分の腕や脚で練習してみるのがおすすめですよ。

手の感覚をつかむことで、患者さんに適切な圧迫力で巻けるようになります。

コツをつかめば、患者さんからも「この看護師さんが巻くと痛くないし、長持ちする!」と信頼されること間違いなしです!😊

💪 「きつすぎず、緩すぎず」適切な圧迫の強さとは?

弾性包帯を巻く際の最大の悩みは「どのくらいの強さで巻けばいいの?」ということではないでしょうか。

強すぎると循環障害を起こし、弱すぎると効果が得られません。ここでは、適切な圧迫の強さとその判断方法をご紹介します!💡

圧迫の目安

一般的に、弾性包帯の圧迫力は以下の目安で調整します:

| 目的 | 圧迫の強さ | 指標(指が入る本数) | mmHg(目安) |

|---|---|---|---|

| 軽度の固定・保護 | 弱い | 2〜3本 | 10〜20 |

| 一般的な浮腫予防 | 中程度 | 1〜2本 | 20〜30 |

| 強い浮腫の改善 | 強め | 指1本がやっと | 30〜40 |

| 出血コントロール | 非常に強い | 指が入らない | 40以上 |

「指テスト」で確認する方法

圧迫の強さを確認する簡単な方法として、包帯を巻いた後に指が何本入るかを確認する「指テスト」があります。

-

指が2〜3本入る → 軽い圧迫(保護目的に適切)

-

指が1〜2本入る → 中程度の圧迫(一般的な浮腫予防に適切)

-

指が1本ギリギリ入る → やや強い圧迫(浮腫改善に適切)

-

指が入らない → 非常に強い圧迫(短時間の出血コントロールのみ)

部位による圧迫の調整

同じ肢でも、末梢から中枢に向かうにつれて圧を弱くしていくのが基本です。例えば下肢では:

-

足首:最も強い圧(100%)

-

ふくらはぎ:やや弱い圧(70〜80%)

-

膝下:さらに弱い圧(50〜60%)

-

太もも:最も弱い圧(30〜40%)

患者の状態による調整

-

高齢者や糖尿病患者:皮膚が脆弱で循環不全のリスクが高いため、やや弱めに巻きます

-

小児:皮膚が敏感で訴えが不明確なため、特に注意して弱めに巻きます

-

感覚障害のある患者:自覚症状が乏しいため、定期的な観察が必要です

圧迫過多のサイン

以下のサインが見られたら、すぐに巻き直しましょう!

-

皮膚の色が青白くなる、または暗赤色になる

-

末梢の冷感、しびれ、痛み

-

指先や爪床の毛細血管再充満時間の延長(2秒以上)

-

浮腫の増悪

適切な圧迫の強さは、患者さんの状態や目的によって異なります。常に患者さんの状態を観察しながら、最適な圧迫力を見つけていくことが大切です。「これくらいでいいかな?」と迷ったら、少し緩めに巻いて経過を見る方が安全ですよ!🌈

📌 包帯が解けない!固定方法のコツとポイント

せっかく丁寧に巻いた包帯が、すぐに緩んだり解けたりしては台無しですよね。ここでは、弾性包帯をしっかり固定するためのコツとポイントをご紹介します!📍

基本の固定方法

-

始点の固定

-

包帯の端を2〜3cm折り返して当てる

-

最初の1〜2周は同じ場所を重ねて巻く(環行帯)

-

最初の固定が甘いと、全体が緩む原因になります!

-

-

終点の固定

-

テープ固定:医療用テープで包帯の端を固定

-

クリップ固定:専用の金属クリップやプラスチッククリップで留める

-

縫合固定:縫い合わせて固定(長期使用の場合)

-

固定を強化するテクニック

-

交差固定法

包帯の終わりに近づいたら、最後の1周を斜めに交差させて巻くことで、解けにくくなります。 -

折り返し固定法

包帯の終端を折り返して、折り返した部分を最後の巻きに挟み込みます。テープなしでも比較的安定します。 -

アンカーテープ法

巻き始める前に、巻き始め位置に短いテープを貼っておき、包帯の端をそのテープで固定します。巻き終わりにも同様のテープを用意しておくと便利です。

固定用アイテムの選び方

| 固定アイテム | メリット | デメリット | 適した状況 |

|---|---|---|---|

| 医療用テープ | どこでも手に入る、調整しやすい | 皮膚トラブルの可能性、剥がれやすい | 短期間の使用 |

| 包帯クリップ | 素早く着脱可能、再利用可能 | 紛失しやすい、圧迫感がある | 頻繁に着脱する場合 |

| 粘着包帯 | テープ不要、安定性が高い | コスト高、皮膚トラブルの可能性 | 活動量の多い患者 |

| 包帯固定ネット | 着脱が簡単、皮膚に優しい | サイズ調整が難しい、圧迫力の調整不可 | 皮膚の弱い患者 |

日常生活での固定維持のコツ

-

活動量の多い部位は、固定を二重にする

-

入浴前に防水カバーを使用する

-

就寝時は緩みやすいので、就寝前に巻き直す

-

患者さんに緩んだ時の対処法を指導しておく

こんな工夫も効果的!

-

包帯の下に薄い綿包帯を巻くと、ずれにくくなります

-

関節部分は必ず8の字(麦穂帯)で巻くと、動いても緩みにくい

-

汗をかきやすい患者さんには、吸湿性の良い下巻き包帯を使用する

弾性包帯の固定は、巻き方と同じくらい重要なポイントです。

しっかりと固定することで、効果的な圧迫療法を継続できます。

患者さんの生活スタイルや活動量に合わせて、最適な固定方法を選びましょう!🌟

部位別!弾性包帯の巻き方マスターガイド

ここからは、実践的な部位別の弾性包帯の巻き方をご紹介します!🌟

患者さんの症状や部位によって、最適な巻き方は異なります。

足首や下肢の浮腫改善、手首の固定、膝関節のサポートなど、それぞれの部位に合わせた効果的な巻き方をマスターして、臨床現場で自信を持って対応できるようになりましょう。

各部位の解剖学的特徴を踏まえた巻き方のコツや、患者さんの動きを妨げない工夫など、明日からすぐに使える実践的なテクニックをお伝えします!💕

👣 足首・下肢の巻き方:浮腫みを効果的に改善するテクニック

下肢、特に足首周りの弾性包帯巻きは、リンパ浮腫や静脈うっ滞の患者さんにとって非常に重要なケアです。

効果的な浮腫改善のためには、正しい巻き方のテクニックが必要です!🦶

下肢の巻き方の基本原則

-

末梢(足先)から中枢(膝・太もも)に向かって巻く

-

遠位ほど圧が強く、近位になるほど圧を弱くする(段階的圧迫)

-

皮膚のしわやたるみを整えてから巻き始める

足首・下肢の巻き方ステップ

1.準備

-

-

患者さんを楽な姿勢に座らせる

-

足を少し挙上させると理想的です

-

皮膚の状態を確認し、必要に応じて保湿する

-

2.足部の巻き方

-

足の指の付け根から始め、かかとを通って足首まで巻く

-

かかとをしっかりカバーするために、8の字を描くように巻く

-

足の甲とかかとを交互に巻くことで、均等な圧迫を実現

3.足首の巻き方

-

-

足首は最も圧を強くする部分(100%の圧)

-

環行帯で2周ほど巻いて固定

-

アキレス腱部分は圧迫しすぎないよう注意

-

4.ふくらはぎの巻き方

-

-

足首から上に向かって、らせん帯で巻き上げる

-

各周回で前の巻き目の2/3程度重ねる

-

ふくらはぎは足首より圧を70〜80%程度に弱める

-

5.膝下までの巻き方

-

-

膝に近づくにつれて圧を50〜60%程度まで弱める

-

膝窩(膝の裏側)は圧迫しすぎないよう注意

-

膝下で終了する場合は、2周ほど同じ場所を巻いて固定

-

浮腫改善のための特別テクニック

-

ピラミッド巻き:足首周囲を数回多めに巻くことで、より効果的な圧迫を実現

-

パッド併用法:凹みやすい部分(内果・外果の周囲など)に専用パッドを当ててから巻く

-

二重巻き法:重度の浮腫の場合、短伸縮包帯の上から中・長伸縮包帯を重ねて巻く

こんなときはこうする!トラブル対処法

-

足指が腫れてきた → 巻き始めが強すぎるため、緩めに巻き直す

-

歩行時に包帯がずれる → 足部の8の字巻きを丁寧に行い、固定を強化

-

かかとが圧迫で痛い → かかと部分にパッドを当てるか、圧を弱める

下肢の弾性包帯巻きは、毎日の練習が上達の鍵です。

最初は時間がかかっても、基本に忠実に丁寧に巻くことで、徐々にスピードと正確さが身についていきますよ!😊

✋ 手首・上肢の巻き方:動きを妨げない固定法

上肢、特に手首や前腕の弾性包帯巻きは、日常生活の動作を妨げないよう配慮しながら適切な圧迫・固定を行うことがポイントです。

機能性と快適さを両立させる巻き方をマスターしましょう!👐

上肢巻きの基本原則

-

下肢同様、末梢(指先側)から中枢(肘・上腕)に向かって巻く

-

手指の機能を妨げないよう、適切な圧迫の強さを心がける

-

関節部分は可動性を考慮した巻き方を選択する

手首・上肢の巻き方ステップ

1.準備

-

-

患者さんの腕を心臓の高さより少し高く保持

-

手首を自然な角度(軽度背屈位)に保つ

-

必要に応じて指間にガーゼを挟む

-

2.手部の巻き方

-

-

手首から始め、手の甲を通って指の付け根まで巻く

-

親指の付け根を8の字で巻くと安定する

-

手の機能を残すため、指先は出しておく

-

3.手首の巻き方

-

-

環行帯で2周ほど巻いて固定

-

手首の関節部分は麦穂帯(8の字巻き)を用いる

-

尺骨・橈骨の突出部には注意し、必要に応じてパッドを当てる

-

4.前腕の巻き方

-

-

手首から肘に向かって、らせん帯で巻き上げる

-

各周回で前の巻き目の1/2〜2/3を重ねる

-

前腕は手首より圧を70〜80%程度に弱める

-

5.肘までの巻き方

-

-

肘関節に近づくにつれて圧を弱める

-

肘関節は麦穂帯で巻き、可動性を確保

-

肘窩(肘の内側)は圧迫しすぎないよう注意

-

日常動作を妨げない工夫

| 部位 | 巻き方の工夫 | 効果 |

|---|---|---|

| 手指 | MP関節(指の付け根)までの巻き上げ | 指先の感覚・動きを保持 |

| 親指 | CM関節(親指の付け根)を8の字で巻く | 把持動作を可能にする |

| 手首 | 軽度背屈位での固定 | 機能的肢位を保持 |

| 肘 | 軽度屈曲位(30度程度)での固定 | 日常動作を容易にする |

上肢浮腫の特別テクニック

-

指間パッド法:指と指の間にソフトパッドを挟んでから巻く

-

段階的圧迫法:手首を最も強く、上に行くほど圧を弱める

-

自己管理しやすい巻き方:患者さん自身で巻き直せるよう、シンプルな巻き方を指導

こんな患者さんにはこんな配慮を

-

高齢者:皮膚が薄いため、下巻き包帯を使用

-

長時間のデスクワーク:手首部分の圧を少し弱めに

-

家事をする方:親指の動きを妨げないよう特に配慮

-

感覚障害のある方:定期的な観察と緩みチェックを指導

上肢の弾性包帯巻きは、患者さんの生活スタイルや職業を考慮することが特に重要です。

「きれいに巻く」ことよりも「機能的に巻く」ことを優先して、患者さんのQOLを高めるケアを心がけましょう!🌈

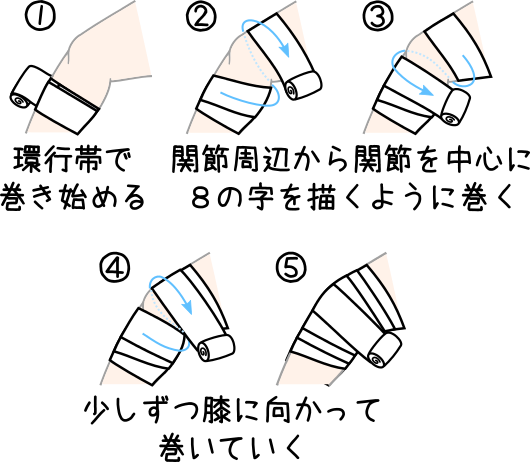

🦵 膝関節の巻き方:安定性と可動性を両立させるコツ

膝関節は日常生活で最も頻繁に使う関節の一つ。

弾性包帯で膝を巻く際には、安定性を確保しながらも可動性を損なわないバランスが重要です。

適切な巻き方で患者さんの歩行をサポートしましょう!🚶♀️

▼動画でチェック

膝関節巻きの基本原則

-

膝蓋骨(膝のお皿)を適切に保護・固定する

-

膝窩(膝の裏側)の圧迫は最小限に抑える

-

屈伸運動を妨げない程度の固定を心がける

膝関節の巻き方ステップ

1.準備

-

-

患者さんを座位または臥位にする

-

膝を軽度屈曲(15〜30度)させる

-

膝蓋骨の位置を確認する

-

2.膝下からの巻き始め

-

-

膝下約10cmから始め、環行帯で2周固定

-

下から上へらせん帯で巻き上げる

-

膝に近づくにつれて、麦穂帯(8の字巻き)に移行

-

3.膝関節部の巻き方

-

-

膝蓋骨を中心に麦穂帯で巻く

-

8の字を描くように、膝の上下を交互に巻く

-

膝蓋骨が動かないよう、適度な圧で固定

-

4.膝上への巻き上げ

-

-

膝上も麦穂帯で数周巻く

-

その後、らせん帯で大腿部へ巻き上げる

-

膝上約10cmまで巻き上げて終了

-

膝関節の安定性と可動性を両立させるコツ

-

膝蓋骨窓開け法:膝蓋骨の真上は圧を弱めるか窓を開ける

-

側副靭帯補強法:膝の内側・外側を8の字でしっかり補強

(スポーツテーピングでしかほとんど使わないです) -

屈曲位固定法:軽度屈曲位で巻くことで、伸展時の圧迫感を軽減

目的別巻き方のバリエーション

| 目的 | 巻き方の特徴 | 圧迫の強さ |

|---|---|---|

| 軽度サポート | 単純な8の字巻き | 弱め(指2〜3本入る) |

| 関節安定 | 強化8の字巻き | 中程度(指1〜2本入る) |

| 側方安定 | 内外側強化巻き | 部分的に強め |

| 膝蓋骨固定 | 膝蓋骨周囲強化 | 膝蓋骨周囲のみ強め |

こんなときはこうする!膝関節巻きのトラブル対処法

-

膝の裏が痛い → 膝窩部分の圧を弱める、または窓を開ける

-

歩行時に包帯がずれる → 膝上・膝下の固定を強化

-

膝が曲げにくい → 屈曲位で巻き直す、圧を弱める

-

膝蓋骨周囲の痛み → パッドを使用して圧を分散

膝関節の弾性包帯巻きは、患者さんの活動レベルや症状によって調整が必要です。

特にリハビリ中の患者さんには、理学療法士と連携して最適な巻き方を検討することをおすすめします。

患者さんの歩行状態を観察しながら、安定性と可動性のバランスを見極めていきましょう!✨

💪 その他の部位の巻き方:頭部・胸部・腹部など

足首や手首、膝以外にも、弾性包帯が必要となる部位はたくさんあります。

ここでは、あまり頻度は高くないものの、知っておくと役立つ部位別の巻き方をご紹介します!🌟

頭部の巻き方

頭部の包帯固定は、創傷保護や圧迫止血などに用いられます。

▼動画で確認

1.キャプリン帯(頭部全体)

-

-

前額部から始め、後頭部へ環行帯で巻く

-

頭頂部を覆うために、前後で交差させながら巻く

-

耳の上を通るように巻き、耳を圧迫しないよう注意

-

2.額帯(前額部のみ)

-

-

前額部を環行帯で巻く

-

後頭部で固定し、耳の上を通すように巻く

-

前髪の生え際に沿って巻くと安定する

-

頭部巻きのポイント

-

髪の毛が多い場合は、あらかじめネットキャップを使用する

-

長時間の固定では、耳や後頭部の圧迫に注意

-

意識レベルの観察が必要な場合は、瞳孔確認用の窓を開ける

胸部の巻き方

胸部の包帯固定は、肋骨骨折や胸部手術後などに用いられます。

私の勤めていた病院は包帯ではなくさらしのバンドを使用していました。

1.胸部環行帯

-

-

腋窩(わき)の下から始め、胸部全体を環行帯で巻く

-

男性は問題ないが、女性の場合は乳房の圧迫に注意

-

呼吸を妨げない程度の圧で巻く

-

2.肩掛け固定法(ショルダーループ)

-

-

胸部を環行帯で巻いた後、片方の肩に8の字を描くように巻く

-

肩から腋窩を通して胸部に戻る

-

ずれ防止に効果的

-

胸部巻きのポイント

-

呼吸状態を常に観察し、圧迫感がないか確認

-

女性の場合、乳房下にパッドを当てると圧迫感を軽減できる

-

長時間の固定では、腋窩部の皮膚トラブルに注意

腹部の巻き方

腹部の包帯固定は、腹部手術後や腹壁ヘルニアなどに用いられます。

(腹部も腹帯を使用してました)

1.腹部環行帯

-

-

腰椎の高さから始め、腹部全体を環行帯で巻く

-

各周回で前の巻き目の1/2〜2/3を重ねる

-

上方または下方に少しずつずらしながら巻く

-

2.腹帯(マタニティベルト様)

-

-

幅広の弾性包帯または専用の腹帯を使用

-

腰椎から恥骨上縁までを覆うように巻く

-

下腹部を持ち上げるように巻くと効果的

-

腹部巻きのポイント

-

食後は緩める必要があるため、調整可能な固定方法を選ぶ

-

呼吸や消化に影響がないか常に観察

-

長時間の固定では、皮膚のかぶれや圧迫感に注意

その他の特殊な部位

| 部位 | 巻き方の特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 肩関節 | 8の字巻き(スパイカ包帯) | 腋窩の圧迫に注意 |

| 股関節 | 骨盤から大腿部への8の字巻き | 会陰部の圧迫に注意 |

| 指・趾 | スパイラル巻き | 末端の循環障害に注意 |

| 陰部 | T字帯または三角巻き | 清潔保持と定期交換 |

これらの特殊な部位の包帯固定は、頻度は少ないものの、いざというときに知っていると非常に役立ちます。

特に救急や手術後の患者さんのケアでは、様々な部位の固定技術が求められることがあります。

基本の巻き方をマスターした上で、これらの特殊な巻き方にも挑戦してみてくださいね!💕

よくある失敗と対処法:弾性包帯巻きのトラブルシューティング

弾性包帯の巻き方をマスターしても、実際の臨床現場ではさまざまなトラブルに遭遇することがありますよね🤔

「丁寧に巻いたはずなのに、すぐに緩んでしまった…」「患者さんから痛みの訴えがある…」など、お悩みの看護師さんも多いのではないでしょうか?

この章では、弾性包帯を使用する際によくある失敗とその対処法、絶対に避けるべき巻き方、そして巻き直しが必要なサインについて詳しく解説します。

これらの知識を身につければ、トラブルを未然に防ぎ、患者さんに安全で効果的なケアを提供できるようになりますよ!💪

😱 「緩んできた!」日常生活での弾性包帯のトラブル対処法

弾性包帯を巻いた後、患者さんの日常生活の中でさまざまなトラブルが発生することがあります。

よくあるトラブルとその対処法をご紹介します!🌟

よくあるトラブルと即効対処法

| トラブル | 原因 | 即効対処法 | 予防策 |

|---|---|---|---|

| 包帯が緩む | 活動による摩擦、固定不良 | 一時的にテープで固定し、早めに巻き直す | 始点・終点の固定強化、適切な張力で巻く |

| 包帯がずれる | 関節部分の巻き方不適切 | ずれた部分をテープで固定 | 関節部分は8の字巻きを徹底 |

| 包帯がよれる | 巻き方の不均一、張力不足 | よれた部分を平らに伸ばして固定 | 均一な張力で丁寧に巻く |

| 包帯が圧迫感増強 | 活動による浮腫増加 | 一時的に緩める、挙上する | 活動量に合わせた圧調整、定期的な休息指導 |

| 包帯下の痒み | 蒸れ、皮膚乾燥 | 一時的に除去し皮膚ケア | 通気性の良い素材選択、皮膚保湿 |

日常生活別の対処法

-

入浴時のトラブル

-

防水カバーを使用しても濡れてしまった場合は、完全に乾いた新しい包帯に交換

-

入浴後は皮膚をよく乾かしてから巻き直す

-

入浴用の専用弾性包帯(速乾性素材)の使用も検討

-

-

就寝時のトラブル

-

就寝中に緩むことが多いため、就寝前に巻き直しを推奨

-

夜間のむくみ防止には、就寝時の挙上も効果的

-

夜間専用の圧迫力が弱めの包帯に交換する方法も

-

-

仕事中のトラブル

-

デスクワークの場合:2〜3時間ごとに包帯の状態を確認

-

立ち仕事の場合:休憩時に座って足を挙上し、必要に応じて巻き直し

-

力仕事の場合:通常より強めの固定と、活動後の観察を徹底

-

患者さん自身でできる応急処置法

-

緩み対処法:予備のテープを持ち歩き、緩んだ部分を一時的に固定

-

ずれ対処法:ずれた部分を元の位置に戻し、テープで固定

-

圧迫感増強時:休息・挙上・深呼吸で一時的に対応し、症状が続く場合は緩める

看護師さんへのアドバイス

患者さんに日常生活での対処法を指導する際は、実際に患者さんに試してもらうことが大切です。特に高齢者や手先の不自由な方には、簡易的な対処法(テープの貼り方など)を繰り返し練習してもらいましょう。また、予備の弾性包帯やテープを持ち歩くことの重要性も伝えてくださいね。

弾性包帯のトラブルは予防が最も重要ですが、日常生活では避けられないこともあります。患者さんが自信を持って対処できるよう、わかりやすい指導を心がけましょう!😊

🚫 絶対NGな巻き方ベスト3:これをやると危険!

弾性包帯の巻き方には、絶対に避けるべき危険な方法があります。

患者さんの安全を守るために、これらのNGな巻き方とその理由、そして正しい方法をしっかり理解しましょう!⚠️

🥇 第1位:「輪ゴム効果」を生む巻き方

どんな巻き方?

-

一部分だけを強く巻き、その上下は緩く巻く方法

-

特定の箇所に包帯を何重にも重ねて巻く方法

-

包帯の一部だけをきつく引っ張って巻く方法

なぜ危険?

この巻き方をすると、強く巻いた部分が「輪ゴム」のように血流を遮断し、末梢側の循環障害を引き起こします。重症の場合、壊死にまで発展する可能性があります。😱

正しい方法は?

-

末梢から中枢に向かって徐々に圧を弱めていく

-

均一な張力で巻く(一定の力で引っ張りながら巻く)

-

必要に応じてパッドを使用し、圧力を分散させる

🥈 第2位:「絞扼効果」を生む巻き方

どんな巻き方?

-

関節をまたいで直線的に巻く方法

-

関節の屈曲部(膝窩、肘窩など)を強く圧迫する巻き方

-

関節を完全伸展位で固定する巻き方

なぜ危険?

関節の屈曲部には重要な血管や神経が通っています。これらを強く圧迫すると、神経障害や血流障害を引き起こす可能性があります。また、完全伸展位での固定は関節拘縮のリスクも高めます。😨

正しい方法は?

-

関節は軽度屈曲位(機能的肢位)で巻く

-

関節の屈曲部は圧を弱めるか、窓を開ける

-

関節をまたぐ場合は必ず8の字巻き(麦穂帯)を用いる

🥉 第3位:「末梢うっ滞」を生む巻き方

どんな巻き方?

-

中枢から末梢に向かって巻く方法

-

指先・足先まで完全に覆ってしまう巻き方

-

末梢部(手指・足趾)の観察窓を設けない巻き方

なぜ危険?

中枢から末梢に向かって巻くと、血液やリンパ液が末梢に押し出され、うっ滞を悪化させます。また、指先・足先を完全に覆うと、循環状態の観察ができず、異常の早期発見が遅れる危険があります。😰

正しい方法は?

-

必ず末梢から中枢に向かって巻く

-

指先・足先は露出させ、観察できるようにする

-

定期的に末梢の色・温度・感覚をチェックする

その他の危険な巻き方と対策

| 危険な巻き方 | 起こりうる問題 | 正しい方法 |

|---|---|---|

| 皮膚のしわを残したまま巻く | 皮膚損傷、褥瘡形成 | 皮膚をしっかり伸ばしてから巻く |

| 包帯の端が直接皮膚に当たる | 皮膚への刺激、擦れ | 端を折り返してから当てる |

| 同じ場所を何度も交差させる | 局所的な圧迫増強 | 交差部位をずらす |

| 患肢を下垂したまま巻く | 静脈うっ滞の悪化 | 挙上位で巻く |

弾性包帯の巻き方は、正しく行えば効果的な治療法ですが、間違った方法では患者さんに害を与えかねません。特に上記の「絶対NG」な巻き方は、必ず避けるようにしましょう。また、新人看護師さんへの指導の際にも、これらの危険な巻き方とその理由をしっかり伝えることが大切です。患者さんの安全を第一に考え、正しい巻き方を実践していきましょう!💕

🔍 巻き直しのタイミング:こんな症状が出たら要注意

弾性包帯は、適切なタイミングで巻き直すことが効果的なケアの鍵となります。

巻き直しが必要なサインを見逃さず、患者さんの安全を守りましょう!👀

巻き直しが必要な身体症状

以下の症状が見られたら、すぐに巻き直しを検討してください:

-

循環障害のサイン

-

末梢(指先・足先)の蒼白化や紫色化

-

末梢の冷感

-

爪床圧迫後の毛細血管再充満時間の延長(2秒以上)

-

しびれ感や痛みの訴え

-

-

圧迫過多のサイン

-

包帯の跡が深く残る

-

皮膚の発赤や蒼白化

-

痛みやしびれの訴え

-

末梢の腫脹増強

-

-

圧迫不足のサイン

-

包帯下の浮腫が改善しない

-

包帯が明らかに緩んでいる

-

包帯がずれている

-

患者が「効いている感じがしない」と訴える

-

巻き直しの時間的目安

| 状況 | 巻き直しの目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 急性期(外傷・手術後) | 6〜12時間ごと | 浮腫の変化が大きいため頻回に観察 |

| 亜急性期 | 12〜24時間ごと | 活動量に応じて調整 |

| 慢性期(リンパ浮腫など) | 24時間ごと | 皮膚の清潔保持も考慮 |

| 入浴後 | 毎回 | 濡れた包帯は効果が低下 |

| 就寝前 | 毎晩 | 日中の活動で緩むため |

患者の状態別・巻き直しの優先度

最優先で巻き直しが必要な状況(直ちに対応)

-

強い痛みの訴え

-

末梢の著明な色調変化

-

感覚障害の出現

-

運動障害の出現

早めの巻き直しが必要な状況(数時間以内に対応)

-

包帯の明らかな緩み

-

包帯のずれ

-

軽度の不快感の訴え

-

皮膚の発赤

定期的な巻き直しが必要な状況(予定通りに対応)

-

予防的な巻き直し

-

皮膚の清潔保持

-

包帯の汚れ

-

定期的な観察

巻き直し時のチェックポイント

巻き直しの際には、以下の点を必ずチェックしましょう:

1.皮膚の状態

-

-

発赤、蒼白、水疱、擦れなどがないか

-

乾燥していないか

-

温度は正常か

-

2.浮腫の状態

-

-

改善しているか

-

悪化している部位はないか

-

硬さに変化はないか

-

3.感覚・運動機能

-

-

しびれはないか

-

痛みはないか

-

関節の可動域は保たれているか

-

巻き直し時の注意点

-

巻き直しの前後で周径を測定し、効果を評価する

-

皮膚トラブルがある場合は、適切なスキンケアを行ってから巻き直す

-

巻き直しの際は、前回より強く巻きたくなる気持ちを抑え、適切な圧で巻く

-

患者さんの感想(圧迫感、快適さなど)も重要な評価指標

巻き直しのタイミングを適切に判断することは、弾性包帯による治療効果を最大化し、合併症を予防するために非常に重要です。

特に循環障害のサインは見逃さないよう、定期的な観察を心がけましょう。

また、患者さん自身にも異常を感じたらすぐに報告するよう指導することが大切です。

適切なタイミングでの巻き直しが、安全で効果的なケアにつながります!💖

明日から実践できる!弾性包帯マスターへの第一歩

弾性包帯の正しい巻き方は、看護技術の中でも特に習得が難しいスキルの一つです。しかし、この記事で解説した基本テクニックと部位別の巻き方を実践することで、患者さんの症状改善に大きく貢献できるようになります。

弾性包帯を巻く際は、末梢から中枢に向かって巻き上げること、適切な圧迫の強さを保つこと、そして部位に合わせた巻き方を選択することが重要です。特に下肢の場合は足の甲から始め、8の字帯でかかとをしっかりカバーし、らせん帯で膝下まで巻き上げるという基本手順を忘れないでください。

また、圧迫圧は一般的に15〜20mmHg程度(指が2〜3本入る余裕がある状態)が適切とされています8。巻いた後は必ず患者さんの状態を観察し、循環障害のサインがないか確認することも大切です。

日々の練習と経験を積み重ねることで、弾性包帯の巻き方は確実に上達します。看護師として患者さんの回復を支える技術の一つとして、ぜひこのマスターガイドを活用し、自信を持って弾性包帯を扱えるようになりましょう。

患者さんの「この看護師さんが巻くと痛くないし、効果がある!」という言葉が、あなたの技術向上の証になるはずです。明日からの臨床現場で、この記事で学んだテクニックを実践してみてください。きっと素晴らしい結果が得られるでしょう。