「双孔式ストーマってなぜ選ばれるの?」

「単孔式とどう違うの?」

「実際に看護で何を観察したらいいのかな…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?😊

この記事では

-

双孔式ストーマの定義と構造

-

単孔式との違いと使い分けのポイント

-

双孔式ストーマが選ばれる目的(縫合保護や合併症予防など)

が分かりますよ♪

💡結論から言うと、双孔式ストーマは腸管を一時的に休ませたり、縫合部を守る目的で造設されることが多く、単孔式とは役割や適応が異なります。

看護師としては、その背景を理解したうえで観察ポイントやケアを押さえておくことが大切なんです。

この記事では、双孔式ストーマの「なぜ?」に焦点をあて、単孔式との違いや適応理由をやさしく解説していきます。

さらに看護師目線での観察・ケアのポイントもまとめていますので、臨床や学習のヒントにしてくださいね✨

🩺双孔式ストーマってなに?基本をやさしく解説!

「双孔式ストーマ」――臨床でよく耳にするけれど、まずは“どんな形で、何のためにあるのか”をサクッとおさえましょう😊

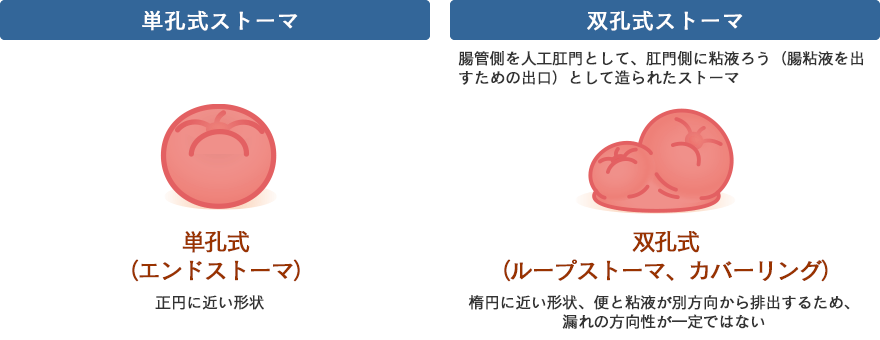

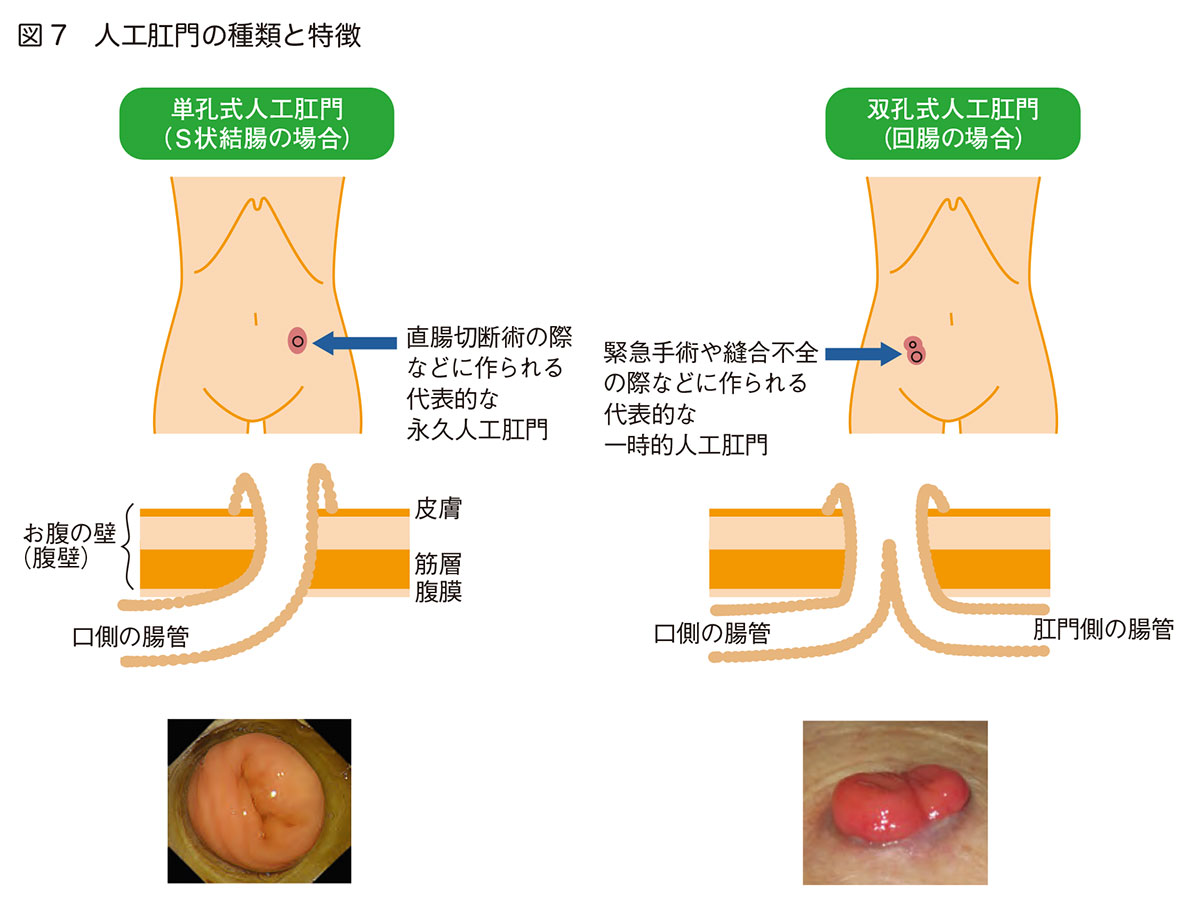

双孔式は皮膚に“2つの開口部”が見えるタイプで、排泄を担う口側(近位)と、粘液を出す肛門側(遠位)がセットになっています。

構造と役割を理解すると、「なぜ双孔式が選ばれるのか(縫合部を休ませる/保護する等)」もスッとつながりますよ❤

双孔式ストーマの定義と構造

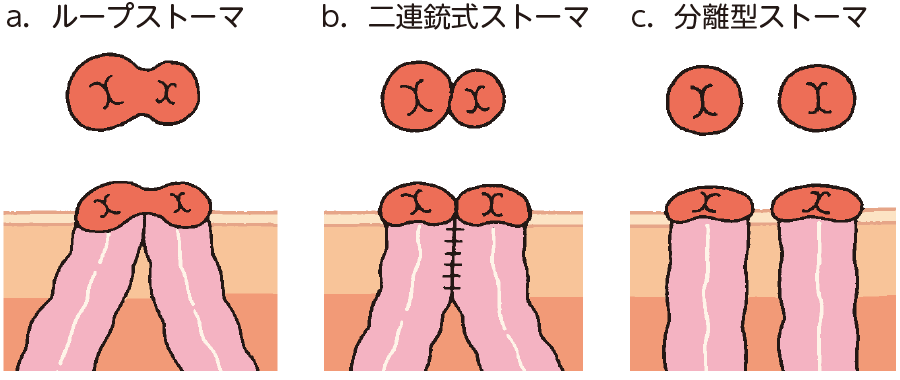

双孔式ストーマは、腸内容の流れを意図的に分けるために造設されるストーマで、主に次の2パターンがあります。

-

ループ(環状)型:1本の腸管を皮膚に引き出して2つの開口を作る

-

分離(二連銃/ダブルバレル)型:腸管を切断し、口側と肛門側をそれぞれ別開口として造設

臨床で使う言い方と見え方を、まずは全体像で👇

| 種類 | 皮膚上の見え方 | 主な部位 | 目的のイメージ | よくある適応の例 |

|---|---|---|---|---|

| ループ(環状)型 | 1箇所に2つの孔(半月状の山) | 回腸・結腸 | 一時的バイパスで下流を休ませる | 低位吻合後の縫合部保護、炎症性腸疾患増悪期 など |

| 分離(ダブルバレル)型 | 2つの独立した孔が並ぶ | 結腸に多い | 完全遮断+下流の減圧 | 穿孔・重度炎症・外傷 など |

ポイントは、「2つの孔=機能が違う」という設計です。

これにより、下流(吻合部や炎症部位)を便流から守り、回復を待つという目的が達成されます。

ストーマの2つの孔の役割(排泄孔と粘液瘻)

2孔それぞれの“役割”を理解すると、「なぜ双孔式ストーマ?」の答えがクリアになります✨

| 項目 | 口側(近位)=排泄孔 | 肛門側(遠位)=粘液瘻 |

|---|---|---|

| 主な役割 | 食物由来の便やガスを排出 | 下流腸管で作られる粘液の出口 |

| 外観の目安 | 張り・大きめで動的、便性状が変化 | 小さめ/平坦〜やや突出、粘液少量 |

| なぜ必要? | 便流を下流から迂回させ、吻合部などを保護 | 閉鎖された下流の減圧・感染予防、粘液貯留を防ぐ |

| 観察のコツ | 色調(ピンク〜暗赤)・出血・腫脹・量と性状 | 粘液量・色(血混じりの有無)・痛み・腫脹 |

| 漏れ対策 | 面板開口は排泄孔中心に合わせる | 1プレートで両孔をカバーか、補助パッドで侵入防止 |

| いつまで? | 多くは一時的(閉鎖前提のケースあり) | 同上。閉鎖時は下流の状態・吻合部治癒で判断 |

結論メモ📝:

-

「排泄孔」が“メインの出口”、

-

「粘液瘻」が“下流の安全弁”。

この“役割分担”こそが、双孔式ストーマが選ばれる理由(=下流の治癒を守る、感染や縫合不全を避ける)につながります。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査は、line登録であなたが気になる病院などの公式ページを送っていただいた後、こちらで職場環境や、評判を徹底調査するサービスです。

ネットで探せない㊙情報もしっかり確認したい方におすすめ🌟

<参考・引用>

Hollister

大腸がんを生きるガイド

看護roo