「慢性期って言葉は聞くけど、実際どんな患者さんがいるの?🤔」

「急性期・回復期とどう違うのかサクッと知りたい!」

「慢性期病棟へ実習・転職を控えていて、必要なケアや働き方を先に把握したい💦」

そんな疑問やお悩み…ありませんか?😊

この記事では

-

慢性期・急性期・回復期の流れを 1枚図 でスッキリ理解🖼️

-

慢性期病棟に多い「代表疾患×ADLレベル」早見表📋

-

看護師が担う 7つのケア とポイント🩺

-

シフト・残業・キャリアパスなど働き方のリアル🚩

-

実習&転職面接で“ここを見られる!”チェックリスト📝

-

将来性データ付きQ&Aでモヤモヤ解消❓

が分かりますよ♪

慢性期病棟で求められるのは “生活を支え、できる力を引き出す” 看護視点と、チーム連携による継続的ケアです。

急性期で培った観察眼を活かしながら、患者さんの日常に寄り添うことで、看護師としてのやりがいもキャリアの広がりも手に入ります✨

この記事では、図解・チェックリスト・最新統計を交えながら、慢性期の基本から具体的ケア、働き方のヒントまで丸ごと解説します。

初めて慢性期に関わるあなたも、読み終える頃には自信を持って病棟に立てるはずです!

慢性期とは?図解でスッキリ💡急性期・回復期とココが違う!

この章では慢性期の定義などを見てみましょう🌟

慢性期の定義を30秒で!🕒

「慢性期」は 病状は安定しているものの治癒が難しく、長期にわたり医学的管理や生活支援が必要な段階を指します。

厚生労働省の定義では長期にわたり療養が必要な患者(重度障害・難病を含む)を入院させる機能とされています。

ポイントはここ👇

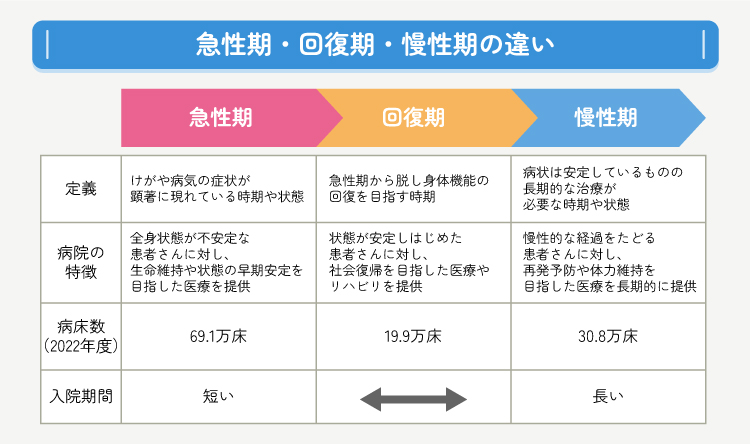

| 視点 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 生命維持・症状急減 | ADL向上・在宅復帰 | 生活維持・合併症予防 |

| 1日当たり医療資源 | 600〜3000点 | 175〜600点 | 175点未満 |

| 主な入院基本料 | 一般急性期入院料 | 回リハ病棟入院料 | 療養病棟入院料 など |

📝 つまり:バイタル急変よりも「今日も安全に“いつもの生活”を続けてもらう」ことがゴールになります。

急性期→回復期→慢性期→終末期の流れを1枚図で理解📈

-

急性期:集中治療室(ICU)や救命救急で“命をつなぐ”フェーズ

-

回復期:リハスタッフと協働し“出来るを増やす”フェーズ

-

慢性期:日常生活を守り“出来るを維持する”フェーズ

-

終末期:最期までその人らしさを支えるフェーズ

💡矢印が戻らないわけではない!

慢性期の患者さんが肺炎で悪化し急性期へ再入院──というループも現場では日常茶飯事。

だからこそ観察力+早期対応が慢性期ナースに必須です。

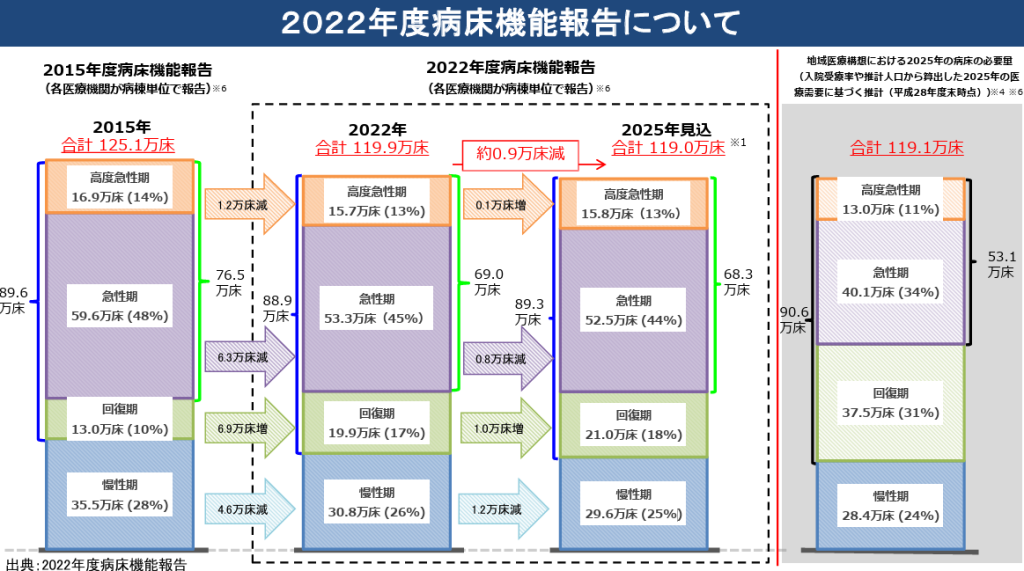

病床機能報告で見る最新データ📊

厚労省が毎年公表する病床機能報告(2022年度)によると

| 機能 | 病床割合(全国) |

|---|---|

| 高度急性期 | 14 % |

| 急性期 | 48 % |

| 回復期 | 10 % |

| 慢性期 | 28 % |

慢性期病床は全体の 4床に1床超。高齢化が進む中、「慢性期を支える看護」の担い手需要はますます高まると分析されています。

🧐 読み解きヒント

-

地域差あり:大都市圏は慢性期ベッドが不足傾向、逆に過疎地域では過剰のケースも。

-

政策目標:2025 年モデルでは慢性期比率を 24 % に調整予定(地域医療構想WG資料より)。

➡️ 慢性期看護を学ぶ=将来性あるキャリア投資。この記事で基礎を押さえて、次章から患者像・7 つのケアへ進みましょう!

患者さん像を覗き見👀慢性期病棟に多い疾患&ADLレベル

慢性期病棟とひと口にいっても、患者さんの疾患や生活能力(ADL)は実にさまざまです。

「どんな病気の方が多いの?」「寝たきり=全介助ばかり?」

…そんな疑問をクリアにするために、ここでは “代表疾患TOP5” と “ADL区分ごとのケアの視点” をサクッと整理します📝

さらに、ご家族の背景や退院後の生活支援まで押さえておくと、実習でも転職でも“患者さんの全体像”がグッとつかみやすくなりますよ🏠✨

代表疾患ランキングTOP5🩺

「慢性期って、どんな病気の患者さんが多いの?」という疑問にサクッとお答えするために、全国の療養病床や慢性期病棟でよく見かける疾患をランキング形式でまとめました✨

| 順位 | 疾患名 & キーワード | 病態の特徴 | 看護のキモ |

|---|---|---|---|

| 1位 | 認知症(アルツハイマー型ほか) | 認知機能低下・BPSD | パーソンセンタードケア、安全環境づくり |

| 2位 | 脳血管疾患後遺症(脳梗塞・脳出血など) | 片麻痺・失語・嚥下障害が長期に残存 | ポジショニングと誤嚥予防、褥瘡ケア |

| 3位 | 大腿骨頸部骨折後/運動器疾患 | 術後ADL低下・疼痛 | 早期離床と廃用症候群対策 |

| 4位 | 慢性心不全/COPD | 低運動耐容能・再増悪リスク | バイタルと呼吸状態の微変化を見逃さない |

| 5位 | パーキンソン病・ALSなど神経難病 | 徐々に進行する筋力低下 | 呼吸リハと生活支援用具の活用 |

上位3つ(脳血管・認知症・骨折後)は「寝たきり」の主要因とされ、複数メディアでも慢性期で頻出疾患として紹介されています。

ADLで見るケアの視点🛌

慢性期病棟では 「医療区分×ADL区分」 で患者さんの看護必要度を評価します。

厚労省調査によると、ADL区分3(全介助レベル)が5〜6割 と最も多いのが実情です。

| ADL区分 | 具体例 | ナースの観察ポイント |

|---|---|---|

| 区分1:自立〜一部介助 | 歩行・食事はほぼ自力 | 疲労時の転倒・誤嚥に注意 |

| 区分2:中等度介助 | 車椅子移動+部分介助 | ポジショニングで褥瘡予防、排泄パターン |

| 区分3:全介助 | ベッド上で生活 | 体位変換と呼吸・循環の安定、スキンケア |

慢性期の患者さんは、自立度が低くなる傾向があります。

看護ケアの視点として、以下が重視されますよ。

-

食事・排泄・入浴など、日常生活全般の援助

-

残存機能の維持・向上(リハビリや動作練習)

-

コミュニケーションが難しい場合の観察力や気づき

-

褥瘡や感染など、生活期特有の合併症予防

-

精神的サポートや、ご本人の「その人らしさ」を大切にしたケア

ケアはQOLの維持やご家族の安心にもつながりますので、一人ひとりに寄り添ったケア計画が重要です💗

💡 ポイント

-

“できること”を伸ばす アプローチが慢性期の本質。

-

区分が同じでも本人の“生活歴”や“価値観”を尊重するとケアの質が上がります。

家族背景と退院後の生活支援🏠

-

退院後の行き先は「家庭」が81.5%(2023年患者調査)。

つまり、ご家族の協力体制や在宅サービス調整が退院支援のカギです。 -

高齢家族だけで介護するケースも多く、ケアマネ・訪看・福祉用具業者との早期連携が不可欠。

-

退院前カンファでは

1.服薬管理(認知症+多剤併用へのサポート)

2.栄養・経口摂取レベル(経管→経口への移行可否)

3.福祉用具・住宅改修(手すり、段差解消など)

を家族と一緒に確認しましょう。

🏡 ワンポイントアドバイス

「家で介護できるかな…」と不安げな家族には、“全部一気にやろうとしなくて大丈夫ですよ😊” と小さな目標設定を。

訪問看護による見守り提案や、地域包括へのつなぎも忘れずに行いましょう。

「施設や訪問看護に興味がある!」

「一人ひとりに合った看護ケアを継続的に行える職場で働きたい!」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

看護師の役割まるわかり🩺慢性期で求められる7つのケア

慢性期では「急変対応より“日々の暮らし”を守る看護」が主役になります。🤗

でも、ただ見守るだけではありません。バイタルの小さな変化に気づく観察力から、患者さんの“できる力”を引き出す生活援助、そして終末期までを視野に入れたスピリチュアルケアまで、看護師が担う役割は多岐にわたります。

ここでは ①全身状態の継続的モニタリング、②生活援助で“できる”を伸ばす、③廃用症候群を防ぐリハビリ協働、④スピリチュアルケアと看取り、⑤多職種チーム医療のキーマン の5つを中心に、慢性期で欠かせないケアのポイントを解説していきます✨

全身状態の継続的モニタリング📈

慢性期の患者さんは、表面上は安定していても、合併症や体調の変化が突然現れることがあります。

そのため、“毎日の観察”がとても大切です。

バイタルサインや皮膚の状態、排泄・食事の様子など、小さな変化を早期にキャッチし、医師や多職種と連携して迅速に対応する役割が期待されます。

- 「いつもと違う」に気づく看護の視点

- 変化があればすぐ多職種へ共有

- 合併症や感染症の早期発見、重症化予防

患者さんご自身が変化に気づけないケースも多いため、“見守る・感じ取る”ことが看護の強みです。

生活援助で“できる”を伸ばす🏃♂️

慢性期看護で大切なのは、その人のできること=残存機能をできるだけ維持・向上させる視点です。

「できない部分はサポート」「できることはご自身で」――こうしたバランスが、患者さんの自信や自立につながります。

- 食事・更衣・排泄・整容・移動などの日常生活動作(ADL)を促す支援

- 患者さんの希望やペースを尊重したケア計画

- 家族とも連携し、安全な“させてみる”環境づくり

小さな「できた」が増えることで、QOL向上や退院後の生活力にもつながります。

廃用症候群を防ぐリハビリ協働🤝

長期療養では、「動かない・寝ているだけ」で生じる廃用症候群(筋力低下や関節拘縮、嚥下機能低下など)が大きな問題となります。

リハビリスタッフとの密な連携によって、日々の生活の中でリハビリ的要素をちりばめることが重要です。

| 廃用症候群予防のポイント | ケアの具体例 |

|---|---|

| 早期離床・体位変換 | ベッド上での座位・車いす移乗・足踏み練習 |

| 関節可動域訓練 | タオルやボールを使った軽い運動や体操 |

| 口腔・嚥下機能維持 | 口腔ケア・嚥下体操・食事時のポジショニングなど |

スピリチュアルケアと看取り🌈

慢性期では、ご自身やご家族に“生きること・老いること・看取られること”への悩みや葛藤が生じやすいです。

話を聴く、寄り添うことも、かけがえのない看護のひとつ。ターミナルケアでは、ご本人の希望(痛みのコントロールや最期の過ごし方)を大切にしながら、ご家族とともに見送る時間を支援します。

- 心の声に耳を傾ける「傾聴」

- 不安や孤独感へのサポート

- ご家族へのケアやグリーフケア

- 宗教・文化的背景にも配慮

生命の尊厳を守る看護師さんのサポートは、ご本人とご家族に大きな安心感を届けます。

多職種チーム医療のキーマン💬

慢性期ケアでは、医師・リハビリ・薬剤師・管理栄養士・ソーシャルワーカーなど多くの専門職がチームでかかわります。

看護師はその「つなぎ役」として情報を共有し、患者さんの声をチームに反映させる大切な役割も担います。

- カンファレンスやミーティングで、的確な情報発信

- ご本人・ご家族の思いや希望を伝える

- チームメンバー間の連携を円滑にし、最適なケアを提案

- 退院支援や地域連携へ橋渡し

患者さんにとって、一番身近な存在として信頼される看護師さんは、多職種連携の“キーマン”です!

働き方リアル🚩シフト・残業・キャリアパス徹底解説

「慢性期とは 看護」で検索してくださったあなた――

“夜勤が多いって聞くけど、慢性期は本当に楽なの?🤔”

“将来のキャリアアップにつながる資格ってあるの?❤”

そんなモヤモヤをまとめて解消するパートです!

ここでは シフトの実情・残業時間・磨けるスキルや資格・実際に認定看護師になった先輩のロードマップ をギュッとご紹介。

「ワークライフバランスもキャリアも欲張りたい!」というペルソナ看護師さんに寄り添って解説していきますね😊

3交替or2交替?シフト比較🌙

慢性期病棟でも2交替制・3交替制のどちらかを採用している職場がほとんどです。

それぞれの特徴と、看護師さんからのメリット・デメリットの声を表でまとめてみました。

| 項目 | 2交替制 | 3交替制 |

|---|---|---|

| シフト例 | 日勤8:00~17:00/夜勤16:30~9:00 | 日勤8:00~16:30/準夜16:00~0:30/深夜0:00~9:00 |

| 夜勤の頻度 | 月4〜5回程度で長時間(16時間程度) | 月7〜9回程度で短時間(各8時間前後) |

| 体力面 | 夜勤が長いので体力的負担が大きい | 夜勤の拘束時間が短い |

| 生活リズム | 連休を取りやすく、休みが多い傾向 | 勤務が細切れで生活リズムが不規則になりやすい |

| 給与 | 夜勤回数が少なくても夜勤手当は高め | 1回あたりの夜勤手当は低めだが回数が多い |

| 向いている人 | まとまった休みでリフレッシュしたい方 | 夜勤が短い方が体に合う方 |

💡慢性期病棟は2交替が主流

理由は「夜間の急変が少なく、長時間勤務でも仮眠でカバーしやすい」から。

自分の生活リズムに合わせ、面接時にシフトタイプを確認しましょう!

残業時間とワークライフバランス⏰

-

日本看護協会「2023年 病院看護実態調査」では 病院看護師の月平均残業 5.2h と報告されています

-

慢性期は定時記録・ルーチン業務が中心👉 残業は急性期より1〜2h少なめ が相場

-

残業ゼロを目指すコツ

1.申し送りのICT化(音声→タブレット共有)

2.看護記録をシフト内に完結(チェックリスト方式)

3.夜勤前残業「0分ルール」 を病棟で宣言🎉

病院にもよるので、慢性期だから急性期よりも早く帰れるって一概に言えないかも…

慢性期で磨けるスキル&資格一覧📚

慢性期病棟では、「見守る・寄り添う」ケアから、医療的処置、リハビリ支援まで、幅広いスキルが磨けます。

スキルアップに直結する資格も豊富です。

| スキル領域 | 具体的に伸びる力 | 推奨資格/研修 |

|---|---|---|

| 呼吸・循環の安定化 | NIV設定・微細なバイタル変化読み取り | 慢性呼吸器疾患看護認定看護師 |

| 皮膚・排泄ケア | 褥瘡評価・ストーマ管理 | 皮膚・排泄ケア認定看護師 |

| 摂食・嚥下 | 嚥下評価/経管→経口移行支援 | 摂食・嚥下障害看護認定看護師 |

| 認知症ケア | BPSD対応・家族支援 | 認知症看護認定看護師 |

| 心不全マネジメント | 再増悪予防指導・退院調整 | 慢性心不全看護認定看護師 |

| 緩和ケア | 疼痛コントロール・スピリチュアルケア | 緩和ケア認定看護師 |

📝 ポイント

-

認定看護師は2025年制度改正で 研修6〜8か月+実績審査 とスリム化(日本看護協会発表)

-

病院によっては 資格取得支援(費用補助・研修中の給与保証) もあるので就職前に要チェック!

キャリア事例:認定看護師への道🛤

| ステップ | 年次の目安 | 行動 | コツ |

|---|---|---|---|

| ①臨床経験 | 0-3年 | 呼吸・褥瘡・嚥下など慢性期基本ケアを習得 | 症例&学びを日報に蓄積 |

| ②専門分野を決める | 3-5年 | 症例数の多い分野や興味領域を絞る | 勉強会や学会でネットワーク形成 |

| ③研修受験準備 | 5-6年 | 症例報告作成・アセスメント力強化 | 先輩CNからアドバイスGET❤ |

| ④認定看護師教育課程 | 6-7年 | 6〜8か月の集合研修+実習 | 病院の奨学金制度を活用 |

| ⑤資格取得&病棟展開 | 7年目〜 | 研修成果を院内研修・地域連携へ還元 | チームでアウトカムを可視化 |

実例:脳血管後遺症病棟に勤めるAさん(7年目)は、嚥下障害患者の誤嚥性肺炎再入院を1年で30%減らし、摂食・嚥下障害看護認定看護師に合格。現在は地域の訪看と連携し在宅フォローを行っています✨

🌟まとめ

慢性期で働くメリットは、“ゆとりあるシフト(かもしれない…)+生活支援スキル+資格でキャリアUP” の三拍子。

あなたらしい働き方を描くヒントになればうれしいです!

よくある質問Q&A❓実習・転職のギモンに先輩が回答

実習前・転職活動中は「これってどうなの?」という小さな疑問が山盛りになりますよね😊

ここでは、慢性期病棟歴10年の先輩ナースがリアル体験&最新データをもとにズバッとお答えします!

実習でチェックされるポイント🧐

| チェック項目 | 教員が見ているコツ | 先輩からのアドバイス❤ |

|---|---|---|

| 患者理解 | 疾患・ADL・家族背景を関連図で整理 | 「なぜそのケア?」を根拠つきで説明できるようにメモ! |

| 安全管理 | 転倒・誤嚥リスクの先読み | コール線の位置や車椅子フットレスト確認を習慣化 |

| コミュニケーション | 敬語+わかりやすい声かけ | 認知症の方には“短文+ゆっくり”が鉄則 |

| 記録・報告 | SOAPで要点明確か | 隙間時間に下書き→終業30分前に清書で残業ゼロ✨ |

ワンポイント:「質問は迷わず聞く」が好評価につながるコツです。黙ってミスるより100倍安全ですよ♪

慢性期病院って楽?きつい?🤔

| よく言われるイメージ | 実際は… | 先輩のホンネ |

|---|---|---|

| 急変が少なく楽! | 急変は少ないが“ゆるやかな悪化”に気づける観察力が必須 | 「バイタル1℃の変化にドキッ😳」 |

| バタバタ走らない | 生活援助が多く体力勝負な面も | 体位変換・移乗は1勤務20回超える日も |

| 残業ゼロ? | 記録量は多いがルーチン化しやすい | 「工夫次第で定時ダッシュできる♪」 |

| スキルアップ難しい | 認定看護師や在宅分野へ挑戦しやすい | 「嚥下・褥瘡のエキスパートになれた!」 |

💡結論:ハードさのベクトルが“急性”と違うだけ。生活を支える奥深さにやりがいを感じる方にはピッタリです!

転職面接で聞かれることは?📝

-

「慢性期を志望した理由」

→ 患者さんと長く関わり生活を支えたい意欲を具体例で語ると◎ -

「急性期経験がない/短いけど大丈夫?」

→ 観察力・報連相・安全管理など共通スキルをアピール -

「退院支援にどう関わった?」

→ カンファ参加・家族指導の実績を数値で示すと説得力UP -

「将来のキャリアプラン」

→ 認定看護師・在宅連携・管理職など病院の強みとリンクさせて語ろう

📗 面接準備メモ

-

自己PRは1分以内で完結し、深掘り質問に備えて事例を3つ用意

-

「逆質問ありますか?」への答えは**“学びたい姿勢+病院リサーチ結果”**をセットで!

需要は増える?将来性をデータで📈

高齢化の進展により慢性期医療やケアのニーズは今後も増加すると見込まれています。近年のデータや傾向を簡潔にまとめました。

| 年度 | 慢性期病床数(全国/万床) | 全体病床比率 | 傾向 |

|---|---|---|---|

| 2015 | 35.5 | 28% | ゆるやかに減少傾向も高水準を維持 |

| 2018 | 34.6 | 約28% | 在宅・介護施設連携ニーズ拡大 |

| 2021 | 31.2 | 26% | 回復期・在宅移行増、慢性期需要は根強い |

| 2025(推計) | 24.4~28.5 | 21~24% | 超高齢化社会で慢性期・在宅ケアがさらに重要視 |

-

慢性期領域の看護師需要は高齢者の増加・生活習慣病・認知症患者の増加などで根強く、将来的にも高い水準が予想されています。

-

患者さんの在宅復帰や複数疾患を支える働き、「看取り」「生活支援」「多職種連携」等、慢性期看護の役割は拡大中です。

-

看護師配置基準の緩和や新しい働き方が広がる中でも、「慢性期」「在宅ケア」の経験者は引く手あまたの傾向にあります。

ご自身の長いキャリアプランや専門性を高める場として、ますます価値が高まる領域です。

✨ チャンスが広がる理由

-

高齢化で慢性疾患が増加→長期療養ニーズ拡大

-

医療費適正化政策→急性期→慢性期転換が加速

-

在宅移行支援の要として慢性期ナースの専門性が脚光

つまり:“慢性期×在宅”スキルを磨くほど市場価値UP!今のうちに経験を積んでおくと将来の選択肢が一気に増えますよ❤

🏁 まとめ

実習も転職も、事前リサーチ&準備で9割成功が決まります。

この記事で紹介したポイントを押さえて、自信を持って慢性期の扉を開いてくださいね😊