「脳幹って解剖学で習ったけど、実際どんな働きをしてるんだっけ?🤔」

「脳幹障害が起きるとどんな症状が出るの?現場でどう観察したらいいのかな?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では、

-

脳幹の基本的な定義と位置関係

-

中脳・橋・延髄それぞれの役割

-

脳幹が担う生命維持や意識のコントロール機能

-

脳幹障害でみられる症状と観察ポイント

が分かりますよ♪

脳幹は「呼吸・循環・意識」など生命維持の要を司る場所であり、看護師にとって最も重要な観察ポイントが集まっている部分です。

構造と機能を理解することで、異常の早期発見やケアに直結させることができます。

この記事では、脳幹の基本から臨床で役立つ観察の視点まで、看護師さんに必要な知識をやさしく解説していきます✨

🧠 脳幹とは?基本をやさしく解説!

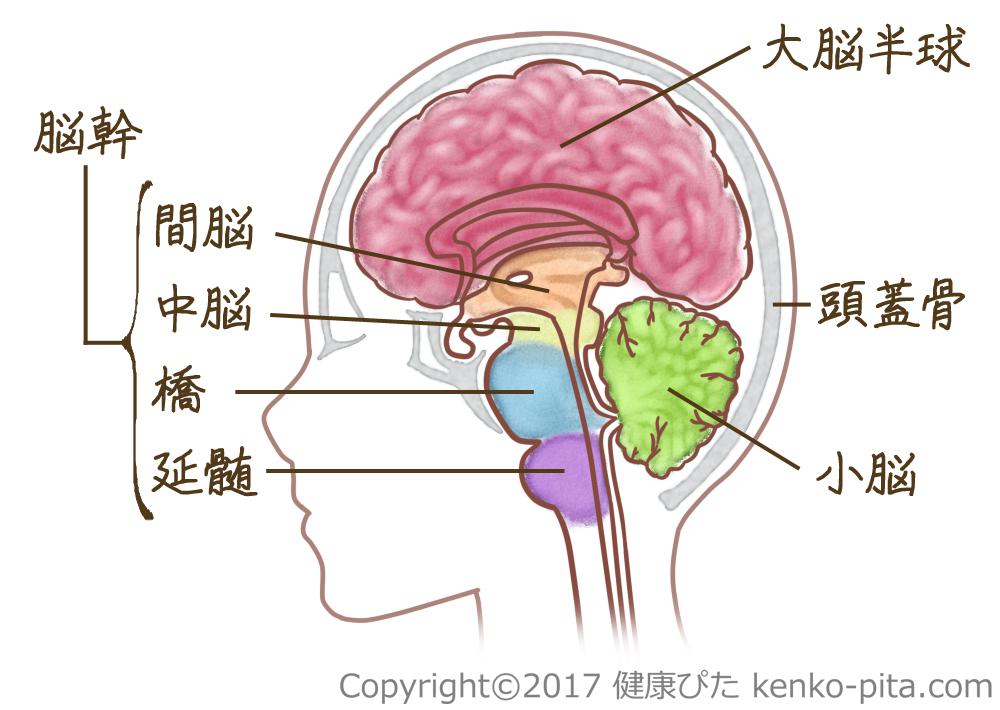

脳幹の位置はどこにあるの?

脳幹は、脳の一番下にあって脊髄とつながっている部分です。

頭蓋骨の中で、大脳や小脳を支えるように配置されており、まさに「脳の根っこ」といえる存在ですね🌱

大きく「中脳」「橋(きょう)」「延髄」という3つの部分で構成されます。

これらがそれぞれに役割を持ちつつ、全体としては呼吸・循環・意識といった生命維持に直結する働きを担っています。

位置関係をイメージするときは、

-

大脳 → 中脳 → 橋 → 延髄 → 脊髄

という順番で並んでいる、と覚えておくと分かりやすいですよ。

脳と脊髄をつなぐ“生命の通り道”

脳幹は「脳」と「脊髄」をつなぐ通路のような役割を持っています。

ここを通して、感覚や運動の情報が全身を行き来しています。

例えば…

-

目や耳で得た感覚の情報が脳に届くとき

-

脳で考えた「手を動かそう」という指令が腕や脚に伝わるとき

その“通り道”が脳幹なんです🚇。

さらに脳幹には、呼吸や心拍、嚥下や咳などをコントロールする中枢もあります。

つまり「情報の高速道路」であると同時に、「生命維持の司令塔」ともいえる場所なんですね。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

🏥 脳幹の構造を知ろう|中脳・橋・延髄の役割

脳幹は大きく「中脳」「橋(きょう)」「延髄」の3つに分けられます。

それぞれの部分が独自の役割を担っていて、どれも生命維持に欠かせません。

看護師としては、どの部位が障害されるとどんな症状が出るのかを理解しておくことが大切ですよ。

中脳のはたらき(視覚・聴覚・運動の調整)

中脳は脳幹の一番上にある部分です。

-

光や音に対して反射的に体を動かす(例:眩しいと目を細める、音に振り向く)

-

眼球の運動をコントロールする

-

運動の調整に関わる「黒質(こくしつ)」が存在し、パーキンソン病とも関連

👉 看護の現場では「瞳孔の反応」や「眼球運動の異常」が、中脳の障害を示すサインになることがあります。

橋のはたらき(呼吸リズムと顔面の運動)

橋は中脳と延髄の間にある部分で、「大脳と小脳をつなぐ橋」のような役割も果たしています。

-

呼吸のリズムを調整する中枢がある

-

顔面神経や三叉神経が出ていて、顔の表情や感覚をコントロール

-

小脳と情報をやり取りして運動をなめらかにする

👉 橋に障害が起こると「呼吸リズムの乱れ」や「顔面のしびれ・麻痺」が見られることがあり、観察ポイントになります。

延髄のはたらき(呼吸・循環・嚥下など生命維持の要)

延髄は脳幹の最も下にあり、脊髄と直接つながる部分です。ここはまさに「生命維持の司令塔」です。

-

呼吸中枢、循環中枢(心拍・血圧の調整)がある

-

嚥下、咳、嘔吐などの反射をコントロール

-

舌の動きにも関わる

👉 延髄が障害されると、呼吸停止や心停止に直結するため、極めて危険です。

嚥下障害や誤嚥性肺炎のリスクが高まることもあり、看護師の観察・ケアが特に重要になります。

💡 脳幹の3つの構造を整理すると、それぞれが「感覚と運動の調整(中脳)」「リズムと顔の動き(橋)」「生命維持そのもの(延髄)」と覚えると理解しやすいですよ。

💡 脳幹が担う大切な働き|生命維持と意識のコントロール

脳幹は「生命維持装置」と呼ばれるほど、人が生きるための基本的な機能を司っています。

ここが正常に働かなくなると、呼吸や循環、意識が保てなくなってしまうのです。

看護師にとって、脳幹の機能を理解することは、患者さんの“異常にいち早く気づく目”を養うことにつながりますよ👀✨

呼吸・心拍・血圧のコントロール

延髄には呼吸中枢や循環中枢があり、ここがダメージを受けると呼吸や心臓の働きに直結します。

-

呼吸中枢:吸う・吐くのリズムを調整

-

心臓中枢:心拍数や血圧をコントロール

👉 臨床では、脳幹障害があると不規則な呼吸パターン(チェーンストークス呼吸、ビオー呼吸など)が見られることがあります。

これは重大なサインなので、看護師の観察力が問われます。

意識と覚醒のしくみ

脳幹の「網様体賦活系(もうようたいふかつけい)」は、意識や覚醒状態を保つためのシステムです。

-

起きて活動するための覚醒レベルをコントロール

-

睡眠と覚醒の切り替えにも関与

👉 ここが障害されると、意識レベルの低下(JCSやGCSのスコア変化)として現れます。

ICUや神経内科の看護では、この微妙な変化を見逃さないことがとても大切です。

反射の中枢(咳・嚥下・くしゃみなど)

延髄には、日常生活で自然に行っている反射の中枢もあります。

-

咳反射 → 気道を守る

-

嚥下反射 → 食べ物が誤って気道に入らないようにする

-

嘔吐反射・くしゃみ反射 → 身体を守るための防御反応

👉 これらが低下すると「誤嚥性肺炎」や「窒息」のリスクにつながります。

看護師は、嚥下障害の有無や咳の力が弱くなっていないかを常に観察することが重要です。

💡 脳幹は、ただの通り道ではなく「呼吸・循環・意識・反射」といった命を支える要を担っています。

だからこそ、看護での観察と早期発見がとても大切なんですね。

🚨 脳幹障害で起こる症状とサイン

脳幹は生命維持に直結する大事な部分です。

そのため障害が起こると、わかりやすい症状から見逃してはいけない微細なサインまで、さまざまな変化が現れます。

看護師としては「どの症状が出たらすぐに報告すべきか」を把握しておくことが重要ですよ⚠️

意識レベルの変化に注目

脳幹は覚醒や意識の維持に深く関わっています。

-

ぼんやりする、反応が鈍い

-

呼びかけても反応しない

-

昏睡に至る場合もある

👉 JCSやGCSなどのスケールを用いて、少しの変化でも見逃さず記録・報告することが必要です。

呼吸パターンの異常を見逃さない

延髄や橋に障害が及ぶと、呼吸に異常が出ます。

-

チェーンストークス呼吸(周期的に深さが変わる)

-

ビオー呼吸(不規則で途切れるような呼吸)

-

無呼吸の出現

👉 ICUや急変対応の現場では、呼吸の観察が最も重要なサインとなります。

瞳孔や眼球運動に現れるサイン

中脳が障害されると、瞳孔の異常や眼球運動に変化が現れます。

-

瞳孔が開きっぱなし/左右差がある

-

眼球が特定方向に偏位する

-

外眼筋麻痺による複視

👉 脳幹の障害を疑うとき、瞳孔チェックは必須です。

ペンライトを使って反応を見る観察が有効ですよ。

嚥下障害や発声障害として出る症状

延髄が障害されると、嚥下や発声にも影響します。

-

飲み込みがスムーズにできない(誤嚥のリスク↑)

-

咳反射が弱くなる

-

声が出にくい、かすれる

👉 食事介助や口腔ケアの場面で、嚥下機能を観察することはとても大切です。

肺炎などの合併症予防にも直結します。

💡 脳幹障害の症状は「意識」「呼吸」「瞳孔」「嚥下・発声」という形で現れることが多いです。

看護師は小さな変化を見逃さないことが患者さんの命を守ることにつながります。

👩⚕️ 看護師が押さえておきたい観察ポイントとケア

脳幹は生命維持の要。

そのため、ちょっとした変化が大きな異常のサインになることがあります。

看護師は日常の観察でどんな点を意識したらよいのか、一緒に整理してみましょう📝✨

脳幹障害を早期に気づく観察チェックリスト

毎日の観察で意識しておきたい項目を表にまとめました。

| 観察項目 | チェックポイント | 意味すること |

|---|---|---|

| 意識レベル | JCS・GCSの変化 | 覚醒状態の維持ができているか |

| 呼吸 | リズム・深さ・パターン | 延髄や橋の機能障害を示す可能性 |

| 瞳孔 | 大きさ・左右差・対光反射 | 中脳障害の有無を推測できる |

| 嚥下・発声 | むせ・誤嚥・声の変化 | 延髄障害や嚥下反射の低下を示す |

| バイタルサイン | 血圧・脈拍・SpO₂ | 循環・呼吸の安定性を確認 |

👉 このチェックをルーティン化することで、小さな変化にもいち早く気づけるようになります。

GCSや瞳孔チェックの活用ポイント

-

GCS(Glasgow Coma Scale)は、意識の深さを客観的に記録できるツール。毎シフトで評価することで変化を把握しやすくなります。

-

瞳孔は「大きさ」「左右差」「光に対する反応」の3点を必ず確認。脳幹障害では数分単位で変化することもあるため、こまめな観察が必要です。

家族への説明に役立つ伝え方の工夫

脳幹障害は医学的に難しい言葉が多く、家族に伝えるときに戸惑うこともありますよね。

-

「脳幹は“呼吸や心臓を動かす司令室”なんです」

-

「ここに障害があると、呼吸のリズムや意識にすぐ影響が出てしまいます」

👉 難しい専門用語よりも“イメージしやすい例え”を用いることで、家族も安心して理解できるようになります。

💡 看護師は「観察の目」と「伝える力」の両方が大切です。

脳幹を理解することで、ただの記録や報告ではなく、患者さんの命を守る大きな一歩につながります。

✅ まとめ|脳幹を理解して安心の看護につなげよう

脳幹理解で変わる“観察の目”

脳幹は 中脳・橋・延髄の3つから成り立ち、呼吸・循環・意識・反射といった生命維持に欠かせない機能を担っています。

看護師にとって、この知識は患者さんの小さな異変を見抜くための大切な武器になります👀✨

看護師としてすぐに実践できること

-

意識レベル、呼吸、瞳孔、嚥下の観察を習慣化する

-

GCSやJCSを活用して客観的に評価する

-

家族には「脳幹=生命の司令室」とイメージしやすく説明する

👉 今日からでもできることはたくさんあります。

🌸 締めの言葉

脳幹を理解することは、看護師にとって「命を守る観察力」を育てることにつながります。

基礎をしっかり押さえておけば、現場での判断に自信が持てるようになりますよ。これからの看護に、ぜひ役立ててくださいね❤

<参考・引用>