「患者さんのことを思ってやったことなのに、これでよかったのかな…🤔」

「インフォームド・コンセントって言うけど、実際どうすればいいの?」

「倫理的なジレンマにぶつかった時、どう考えたらいいんだろう?」

そんな疑問やお悩みはありませんか? 毎日患者さんと向き合う中で、そんな風に感じたことがある看護師さんはきっと多いはず。

この記事では

- パターナリズムって具体的にどういうこと?👀

- なぜ「患者のため」が問題になることがあるの?

- 看護現場での具体的な事例から学ぶ、パターナリズムに陥らないためのポイント💡

- 患者さんの自己決定を尊重するためのコミュニケーション術と倫理的対応🏥

が分かりますよ♪

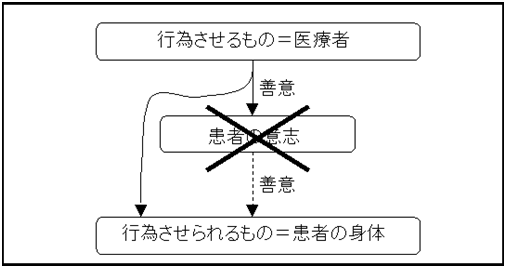

患者さんのためを思う気持ちは大切ですが、それが時に「パターナリズム」となり、患者さんの自己決定権を侵害してしまう可能性があるんです。

実は、患者さんの尊厳を守り、より良いケアを提供するためには、パターナリズムを正しく理解し、適切な倫理的対応を身につけることが不可欠なんですよ✨

この記事では、看護師さんが日々の業務で直面するパターナリズムの課題を掘り下げ、具体的な事例と実践的な解決策を通じて、患者さんの自律性を尊重した真の倫理的ケアを実現するためのヒントをご紹介します😊

看護におけるパターナリズムとは? 患者さんのことを思う気持ちとの境界線

患者さんのことを一番に考えるのは、看護師として当然の気持ちですよね。

でも、その優しい気持ちが、知らず知らずのうちに「パターナリズム」につながってしまうことがあるんです。

一体どういうことなんでしょうか?🤔

パターナリズムの定義と看護現場での具体例

なぜ「患者のため」が問題になるの? パターナリズムが引き起こす課題

「患者さんのため」って、一見良いことのように感じますよね。

でも、それが患者さんにとって本当に良い結果につながるとは限りません。

パターナリズムが、どんな問題を引き起こす可能性があるのか見ていきましょう👆

パターナリズムがもたらす問題点

患者さんの自律性を尊重する看護の実践:パターナリズムを超えて

では、どうすればパターナリズムに陥らずに、患者さんの自律性を尊重した看護ができるのでしょうか?

大切なのは、患者さんとのコミュニケーションや、情報提供の仕方を工夫することです。

自律性を尊重するための具体的なアプローチ

倫理的ジレンマに直面したら? 看護師としての考え方と対応

「患者さんの意思を尊重したいけど、医療者として最善を尽くしたい…」そんな板挟みになることもありますよね。

倫理的なジレンマにぶつかった時、どう考え、行動すれば良いのでしょうか?

ジレンマを乗り越えるためのヒント

- 立ち止まって考える時間を持つ:

まずは焦らず、問題となっている状況を客観的に見つめ直しましょう。

「何が問題なのか?」「誰のどんな権利が関係しているのか?」などを整理します。 - 情報収集と多角的な視点:

患者さんの病状や背景、ご家族の意向など、必要な情報を集めます。

そして、自分一人で抱え込まず、医師や他の看護師、ソーシャルワーカーなど、様々な職種の意見を聞いてみましょう。

きっと新しい視点が見えてきますよ。 - 倫理原則を思い出す:

「自律尊重」「無危害」「善行」「正義」といった倫理原則に照らし合わせて、目の前の状況を分析してみるのも有効です。 - 倫理委員会の活用も検討:

病院によっては「倫理委員会」が設置されています。

個人的な判断が難しいケースでは、専門的な意見を聞く場として活用するのも一つの方法です。 - 自分自身を振り返る:

「なぜ私はそう思うのだろう?」と、自分の感情や価値観、偏見がないかを見つめ直すことも大切です。

「ひとりひとりとゆっくりと時間をかけて関わりたい…」

「家族も含めた看護をしたい…」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

さらに深掘り! 具体的なケーススタディで学ぶパターナリズムへの対応

実際の臨床現場でよくある状況を例に、パターナリズムにどう向き合うかを具体的に考えていきましょう。

ケーススタディで学ぶ倫理的実践

まとめ:倫理的感性を磨き、より良い看護へ

患者さんのことを深く理解し、その人らしい生き方を支える。

それが看護師にとっての大きなやりがいですよね✨

パターナリズムについて深く考えることは、単なる知識としてだけでなく、日々の臨床で直面する倫理的課題に自信を持って対応するための倫理的感性を磨くことにも繋がります。

倫理的な看護は、決して「答え」が一つではありません。

それぞれの患者さんに寄り添い、状況に応じて最善の選択を追求していくプロセスです。

これからも一緒に学び、成長していきましょうね!😊