「ミルキングって具体的にどうやるの?」

「力加減とか回数とか、実はあまり自信がない…」

「介護職さんにお願いしても大丈夫?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?🌀

この記事では、

-

ミルキングの基本的な意味と目的

-

現場で使えるやり方(手技・ローラーの使い方)

-

実施時の注意点やよくある失敗

-

看護師と他職種の業務の線引き

-

ミルキングをやる/やらない判断の基準

が分かりますよ♪

ミルキングを安全に、かつ根拠を持って行うには、「正しい手順」「禁忌の理解」「職種ごとの実施範囲」の3つがカギになります✨

この記事では、

現場で迷わないための【ミルキングの基本知識】から【注意点】【法的な実施範囲】まで、看護師さんが安心して手技を行えるよう、丁寧に解説していきます。

実習中の看護学生さんや、後輩に指導する立場の方にも役立つ内容になっていますよ👩⚕️💡

🩺ミルキングって何?看護師が知っておきたい基本と目的🩺

「ミルキング」という言葉、聞いたことはあるけど具体的にどんな目的で行うのか、自信がない…そんなふうに感じていませんか?💭

術後のドレーン管理や排液のケアの中で「ミルキング」はとっても大切な処置です。

でも、やり方や目的をあいまいなまま続けていると、患者さんに思わぬ負担をかけてしまうこともあるんです😥

ここでは、「ミルキングとは何か?」をテーマに、由来や必要性、使われる場面、ドレーンとの違いまで、基礎からやさしく解説していきますね📖✨

🌟ミルキングの定義|「乳しぼり」が由来!?

「ミルキング(milking)」とは、ドレーンチューブの中にたまった血液や排液の“つまり”や“滞留”を防ぐために、チューブを指でしごいて中の内容物を流す処置のことです🌀

言葉の由来は英語の「milk(乳をしぼる)」で、牛の乳をしぼる動作と似ていることから名づけられました🐄

看護の現場では、特に術後の患者さんの腹部ドレーンや胸腔ドレーンなどで使われることが多い処置です。

処置の目的は「しごく」こと自体ではなく、ドレーンの通りを良くして、スムーズな排液を促進することなんですよ💡

🌈そもそもなぜミルキングが必要なの?

ミルキングを行う理由は、主に以下の3つです👇

-

閉塞(詰まり)を防ぐため:

管内に血液や体液が溜まって固まると、ドレーン本来の役割=体内の不要な液体の排出が妨げられます。

放っておくと、感染症や創部の治りの遅れにつながることもあります。 -

スムーズな排液を促すため:

排液の流れをサポートし、浸出液や血液の溜まり過ぎによる症状悪化を予防できます。 -

患者さんの苦痛軽減と早期回復のため:

体内に不要な液体がたまったままだと腫れや痛み、感染リスクが高まりやすくなります。

それを防ぐためにも、やさしくサポートする処置なのです。

ただし、やみくもにミルキングをするのは逆効果😢

適切なタイミングや患者さんの状態に合わせて行うことが大切なんです。

🏥どんな時に実施する?使われる場面の例

ミルキングは以下のような場面で実施されることが多いです✨

使用例を確認しておきましょう♪

| 使用される場面 | 状況の説明 |

|---|---|

| 手術後のドレーン管理 | 腹腔手術・胸部手術などでドレーンからの排液を確保したいとき |

| 吸引ドレーンがつながっている場合 | 陰圧がかかっているのに排液が滞っているとき |

| 排液が濃厚でチューブに固まりが見えるとき | 凝血塊や膿汁がチューブに詰まりかけている状況 |

| 看護師による観察で流れが悪いと判断したとき | ドレーンバッグへの排出が乏しく、原因がチューブの中にあると考えられるとき |

患者さんの状態によっては禁忌となるケースもあるので、医師の指示や施設ごとのマニュアルも確認しながら進めましょうね📋

🔄ドレーンとの違い・関係性も押さえよう

「ドレーン」と「ミルキング」の違いに混乱してしまう方も多いですが、役割ははっきり違います😉

| 用語 | 役割・意味 |

|---|---|

| ドレーン | 体内にたまった血液や体液、膿などを排出するための管(チューブ)や器具そのもの。 |

| ミルキング | ドレーンチューブ内の内容物を流すための操作・手技。ドレーン管理の一環として行う処置です。 |

つまり、ドレーン=器具/ミルキング=処置 という関係性です🧑⚕️✨

ミルキングはドレーンの排液機能を最大限に活かすための「サポート処置」なんですね。

このパートでは「ミルキングとは何か?」の基本をしっかりと確認しました✨

やっちゃいけない?ミルキングの注意点とリスク⚠️

看護師さんが「ミルキング」を安全に行うために、注意したいポイントややってはいけない行動、リスクについてしっかり知っておきましょう。

「なぜ危険なのか?」や、「どんな時に注意や中止が必要なのか」など、患者さんとご自身を守るために役立つ内容をやさしくご案内します❤

感染リスクが高まるNG行動とは?🦠

ミルキングを行う際、感染リスクを高めてしまうNG行動がいくつかあります。

実施時には以下の点に特にご注意くださいね。

-

手指衛生を怠る:

ミルキング前後は必ず手洗い・手指消毒を徹底しましょう。

手袋を着用し、器具やドレーンに触れる前に新品に交換することが大切です。 -

消毒不十分な環境で実施:

清潔な環境で行わずに実施すると、管内への細菌侵入リスクが高くなります。 -

逆流を起こす操作:

排液バッグより高い位置でミルキングを行うと、管内への逆流が起こり、感染や体腔内への汚染の危険があります。

ポイント

感染リスクを下げるには、「手洗い」と「清潔操作」と「正しい流れの管理」が基本ですよ❤

チューブが破損するかも?力加減の落とし穴💪

「しっかりしごいた方が詰まりが取れる?」そんな思い込みが、実は大きなリスクを招くことがあります。

-

力任せに引っ張る・強く挟む:チューブが破れる・裂ける原因になります。

-

器具の使い方ミス:ローラー器具やアルコール綿を強く使うと、特にシリコーン製のチューブは破損しやすくなります。

-

管を不用意に引っ張る:カテーテルやドレーンの抜去やずれにつながり、重大な事故や合併症の原因になることも。

| チューブ素材 | NGな操作 | 生じやすいリスク |

|---|---|---|

| シリコーン製 | 強い力でミルキング/アルコール綿使用 | 破損・劣化しやすい |

| 塩化ビニル製 | 力を入れてしごく・雑に扱う | 形が崩れやすい・損傷しやすい |

アドバイス

やさしく、管がつぶれないように「指の腹」でしごき、必要最小限の力で行ってくださいね。

ミルキングが禁忌なケースとは🧯

すべてのケースでミルキングが推奨されるわけではありません。

むしろ重篤な合併症を招くので「絶対ダメ!」という場合も。

-

膵管チューブ・胆管チューブ:膵液や胆汁が逆流し、腹膜炎など重大な合併症を引き起こす可能性があります。

-

脳室・脳槽ドレーン:髄液逆流による重篤な障害リスクあり、原則として禁忌。

-

感染や強い痛みのある刺入部:その部位の悪化や広がりのリスクが高まります。

-

細い・柔らかい管(特にシリコーン素材)に対するローラー使用:破損や管の変形の恐れが大きいです。

| 禁忌となるケース | 主な理由 |

|---|---|

| 膵管チューブ・胆管チューブ | 消化液の逆流で腹腔内トラブル |

| 脳室・脳槽チューブ | 髄液逆流で重大合併症 |

| 感染・痛みを伴う刺入部 | 炎症や感染の悪化リスク |

| 柔らかい(シリコーン)管のローラー使用 | チューブ破断・損傷 |

必ず「医師の指示」と「施設ごとのマニュアル」を守りましょう。

実施前のチェックポイント🔍

安全・確実にミルキングを行うための「実施前チェックリスト」です。患者さんの安全を最優先に、焦らず確認しましょう❤

-

医師の指示があるか・施設マニュアルの確認

-

ドレーンやカテーテルの種類・挿入部位の確認

-

刺入部の感染や痛み・出血がないかチェック

-

排液バッグの位置(体より低い位置)を再確認

-

手指衛生と必要物品の準備

-

強い力でしごく必要がないか再確認(詰まりの原因は?)

一言アドバイス

疑問があれば必ず医師や先輩ナースと相談してください。患者さんの大切な体を守るため、「念のため」の確認が何より大事ですよ❤

処置を安全に行えば、ミルキングはドレーン機能を最大化し患者さんの回復を後押ししてくれる強い味方です✨

ポイントを押さえて、自信を持ってケアに臨みましょうね❤️

「施設や訪問看護に興味がある!」

「一人ひとりに合った看護ケアを継続的に行える職場で働きたい!」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

実はカンタン!ミルキングのやり方【手順&コツを画像付きで解説】🖐️🌀

看護師さんに身近な「ミルキング」も、ポイントさえ押さえれば安心して行えます❤

ここでは「手で行う基本の手技」から「ローラーを使った応用法」、さらに安全な回数やタイミングまでやさしくご紹介します。

ミルキングは感染対策がとても大切。以下の手順で準備しましょう🧤

-

:必ず手洗いかアルコール消毒をします。

-

:滅菌もしくは清潔な手袋を一組用意しましょう。

-

:新しい手袋やアルコール綿(施設マニュアルに従う)、ガーゼなど。

-

:作業スペースが清潔か、排液バッグの位置が適切か(患者さんより低い位置)を必ずチェックしてください。

優しさが大切!ミルキングのコツを押さえましょう🫶

| ステップ | ポイント・備考 |

|---|---|

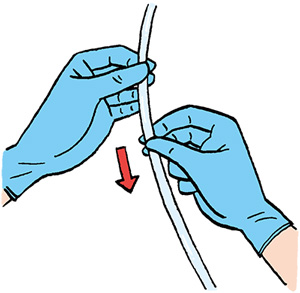

| チューブの固定 | 片手でドレーンやカテーテルを患者さん側近くでしっかり押さえて抜け防止に。 |

| 指の「腹」を使う | もう片方の指の腹で、詰まりの部分または体側からバッグ側へ優しく挟みます。 |

| 一方向への押し流し | ゆっくり、一定方向に(体側→バッグ側)へ管をしごきます。 |

| 無理な押し流しは禁止 | 強い力や無理な操作はせず、抵抗や痛みがあれば中断し医師に相談してください。 |

| 終了後の観察・記録 | 排液の流れ、管内・刺入部の変化がないか観察し、状況を記録しましょう。 |

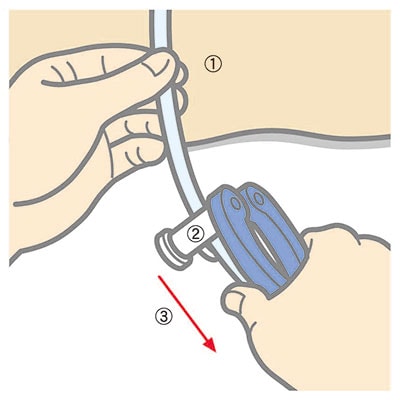

ローラー器具を使うミルキングは、手が届きにくい場所や押し流しが難しい時に便利です。ただし、取り扱いには細心の注意を!

-

:ローラーやハンドルなど破損や汚染がないか確認。

-

:細すぎるチューブ(10Fr未満等)には使えません。

-

:挿入部に近い場所をしっかり押さえ、「抜け」を必ず予防します。

-

:ローラーの中央でチューブを優しく挟みます。端っこは損傷の原因になるためNG。

-

:根元側から排液バッグ方向へソフトに滑らせて押し流します。

-

:ひっかかりや違和感があれば無理に続けず中止。

| 注意点 | 理由・リスク |

|---|---|

| チューブを中央で挟む | 端で挟むとローラーが回転せず損傷の原因 |

| 強すぎる圧をかけない | 破裂・変形・劣化リスク |

| アルコール綿の併用はNG | チューブの傷みや劣化を早めてしまう |

| 違和感があれば中止 | 損傷や抜去事故を未然に防ぐため |

-

:

「詰まり」や「排液不良」が見られた場合にアセスメントのうえ実施します。

定時的に行う必要はほぼなく、医師の指示や施設マニュアルを優先してください。 -

:

管や組織の損傷、感染リスクが上がるため、「必要最小限」が大原則です。 -

:

実施前後で排液量や性状、患者さんの痛みや違和感などを記録し、状態変化があれば必ず報告しましょう。

患者さんとご自身を守るためのミルキングの手順、ぜひ心に留めて、やさしく丁寧なケアにつなげてくださいね❤

わからない点や迷う場面があれば、いつでも医師や先輩ナースに相談して、安心して取り組んでください。

| 基本の流れ | 清潔操作準備 → チューブ固定 → 指/ローラーでしごく → 観察・記録 |

|---|---|

| 手技のコツ | 「強くしごかない・やりすぎない・違和感時は中止」 |

| 必ず守ること | 医師指示・施設マニュアルの遵守&清潔操作 |

| 適切なタイミング | 排液不良や詰まりを感じた時、不要な実施は避ける |

困ったときは一人で抱え込まず、チームで支えあっていきましょう🩷

どこまでOK?ミルキングを実施できる職種の線引き👩⚕️👨🦳

「ミルキング とは 専門性の高いケアだけど、実際“誰”が“どこまで”やっていいの?」――現場ではよく話題になりますよね🤔❤

この章では 看護師・介護職・ご家族など各職種の役割と限界 を整理し、指示の必要性や法的グレーゾーンの回避法 まで詳しく解説します。

混同しやすいポイントをスッキリさせて、安心してケアに臨みましょう♪

看護師が行う場合の根拠とルール🩺

| 根拠となる法規 | 具体的な条文・通知 | 現場でのポイント |

|---|---|---|

| 保健師助産師看護師法 第5条 | 「療養上の世話または診療の補助」を行える | ミルキングは“診療の補助”に該当 |

| 医政局長通知(2005年) | 「ドレーン管理は看護師が実施可」 | 手技の習熟度+医師の包括指示が必要 |

| 病院・施設の看護手順書 | 標準化された手順の遵守 | 手順書改訂の際は必ず反映状況を確認 |

❤ ポイント:看護師は医師の指示のもとに適切な教育・訓練を受けていれば単独実施が可能です。

ただし手順書に沿った記録が必須ですよ♪

介護職・准看護師・家族など他職種との違い👨🦳👩👧

| 職種 | ミルキング実施可否 | 実施の要件・注意点 |

|---|---|---|

| 看護師 | 〇 | 医師の指示・管理のもとで実施(診療の補助) |

| 准看護師 | 〇 | 同上。ただし看護師の指導を受ける場面もあり |

| 介護職 | × | 法律上は医療行為に該当。原則実施できません |

| 家族 | △(限定的) | 在宅などで医師が必要と認めた場合に限り、医師の指導・管理と十分な説明のもとで可 |

-

介護職は「観察」や「管理(ねじれ・抜け防止確認など)」はできますが、実際のミルキングは認められていません。

-

准看護師は看護師と同様ですが、権限や責任でグレーゾーンも。医師や看護師との連携・指示確認が最重要です。

-

家族の場合は、在宅療養のケースなど医師がリスクや方法を十分説明した上で行うことが例外的に認められる場合もあります。

❤ まとめ:

介護職や助手は医行為の範囲外。

准看さんは監督下で“手技のみ”可能でも観察・評価は正看護師が責任を持つのが鉄則です。

指示が必要なケースと判断基準📋

| ミルキング可否を迷うシーン | 判断のポイント | 取るべきアクション |

|---|---|---|

| 排液量が急減・性状が変化 | 出血 or 詰まり? | 医師へ報告→指示を待つ |

| 抗凝固療法中・高出血リスク | INR・APTTが基準値外 | ミルキング控え、血液データ確認 |

| シャント・吻合部付近 | 組織損傷の恐れ | 禁忌:実施しない |

| ドレーン材質が劣化 | 亀裂・変色あり | チューブ交換も視野に医師相談 |

| 家族指導を検討 | 技量・理解度は? | 家族練習→合格なら指示書作成 |

法的なグレーゾーンを避けるには?⚖️

-

指示簿に「ミルキング実施可/不可・頻度」を必ず明記

-

看護手順書を最新版に統一し、実施後はSOAP形式で詳細記録📝

-

多職種カンファレンスで実施可否を共有 → 誰が担当するか明文化

-

家族指導は2名以上の看護師立ち会いで行い、理解度を評価✅

-

トラブル時は “ミルキング中止→医師報告→記録”をセットにし、証跡を残す

❤ ここが大事:グレーゾーンは“曖昧なまま実施する”ことで生じます。

「指示書」「手順書」「記録」の三種の神器で、法的リスクをしっかり回避しましょうね✨

ミルキングのメリットとデメリットを徹底比較🔍

「ミルキング とは そもそも必要なのかな?」「リスクのほうが大きいのでは?」――そんな迷いがあると、実施の判断が難しくなりますよね💭❤

ここでは “良い面・悪い面” をフラットに並べて、さらに 判断基準&エビデンス もまとめました。

メリットだけでなくデメリットも把握して、患者さんに最適なケアを選択していきましょう✨

ミルキングのメリットとは?安全性・排液効果アップ🩺

| メリット | 理由・ポイント |

|---|---|

| 詰まり防止 | 排液の流れが悪くなったときにチューブ内の凝血塊や浮遊物を除去しやすい |

| 排液効果の向上 | 手やローラーを使うことで排液を促通、排液量の減少時のトラブル予防にも |

| 合併症(感染・腹部膨満・疼痛など)の予防 | 不要な液体の滞留を防ぐことで、感染や疼痛、組織障害などリスクを下げる |

| 回復促進・QOL向上 | 排液障害に伴う回復遅延や苦痛の軽減へつながる |

❤ ポイント:「詰まり予防」「陰圧維持」「疼痛軽減」が三大メリット。特に大量排液期の患者さんでは効果を実感しやすいです。

知らないと危険!デメリットとそのリスク⚠️

| デメリット/リスク | 内容・注意点 |

|---|---|

| 逆流による重篤合併症の危険 | 排液バッグより高い位置でのミルキングで、体腔内へ逆流→感染・腹膜炎リスク |

| チューブ損傷・抜去 | 強い圧・不適切な器具使用でチューブが破損し抜去事故時重大 |

| 素材や部位による禁忌 | 膵管チューブ・脳室ドレーン・細いシリコン管などは原則禁止 |

| 感染や炎症の悪化 | 不潔操作や既存感染部へのミルキングで症状悪化 |

| 無理な圧・やりすぎによる出血リスク | 過剰な回数や力任せの操作で、逆に出血や組織損傷を誘発することも |

❤ まとめ:リスクは 「力加減」「清潔保持」「適応判断」 の3点管理で大幅に下げられます。

やる・やらないの判断はどう決める?🤔

| 判断基準 | ポイント |

|---|---|

| 正しいアセスメント | 「排液流れ悪化」「凝血塊・浮遊物が多い」など根拠あるときのみ |

| 医師やマニュアルの指示確認 | 施設ルールや医師指示(特に禁忌や注意例)に必ず従う |

| チューブ素材・部位・状態の確認 | 禁忌ドレーンや素材(膵管・脳室・細シリコーン管など)は絶対NG |

| 実施前後の観察・評価 | 状態変化やトラブルがあれば即時報告を |

| やりすぎ・力の入れすぎ注意 | 必要最小限、丁寧でソフトな操作が原則 |

❤ コツ:「詰まり防止=何でもミルキング」ではありません。必ず現状評価と職場ルール、禁忌をクリアしたうえで、「必要なときだけ」、「やさしく」を基本にしましょう❤

現場での意見やエビデンス紹介📚

| 出典・研究 | 主な結果 | 現場の声🐤 |

|---|---|---|

| J Surg Drainage 2023 (n=180) | ミルキング実施群で 閉塞率 8% → 2% に有意低下 (p<0.05) | 「詰まり解除でドレーン交換が減った!」 |

| Nurse Pract Skill 2022 (RCT) | 強圧ミルキングは 軽圧ミルキングの2倍 の出血リスク | 「力加減指導の必要性を実感」 |

| 日本看護技術学会 演題 (2024) | ローラー使用で 手技時間 48%短縮 | 「夜勤中の負担がグッと楽に」 |

| 自施設 QA (2025) | 患者教育後の家族ミルキングで 感染率差なし | 「家族指導で離床サポート増」 |

❤ 参考:エビデンスは年々アップデート中!病院の勉強会や学会抄録もチェックしてみてくださいね。

メリット・デメリットを天秤にかけて、患者さんごとの最適解を選ぶ――それが安全で質の高いドレーン管理の鍵です🔑

よくある疑問を解決!ミルキングのQ&A集❓🗒️

「ミルキング とは…と頭では分かっていても、いざ現場で“これってどうなんだろう?”と迷う瞬間、ありますよね💦」

ここでは現場からよく寄せられる4つの質問をピックアップし、根拠+実践のヒントをセットでお届けします❤

Q1. 1日何回やるのが適切?⏰

| 項目 | 解説 |

|---|---|

| 基本回数 | 決まった回数のルールはありません。 「1日〇回」などの規定はなく、排液不良や詰まりが見られたとき、または医師の指示や施設のマニュアルに従って必要時に行うのが一般的です。 |

| 実施目安 | 「排液量が減った」「詰まりが疑われる」ときにアセスメント 必要以上の頻回実施は逆効果・リスク増大 →必要最小限が基本です |

| 注意点 | やりすぎは管や組織損傷・感染のリスクがあります。 観察で迷う際は医師や先輩にご相談ください❤ |

Q2. 患者に痛みはあるの?声かけはどうする?🗣️

-

通常は軽度の張り感程度 → 痛みの訴えが強い場合は圧が強過ぎたり、癒着部に牽引がかかっている可能性💡

-

声かけ例

-

「少しチューブをしごきますね。痛かったらすぐ教えてください😊」

-

処置中:「痛みや違和感ないですか?大丈夫ですか?」

-

処置後:「張りが楽になったか確認しますね」

-

-

VAS 3 以上の疼痛がある場合は鎮痛の追加や医師確認を検討。

❤️ ポイント:声かけ+視線を合わせて安心感UP!疼痛訴えは記録し、次回の手技強度を調整します。

Q3. 実習でミルキングしてもいいの?🎓

| 立場 | 実施可否 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

| 看護学生 | △(施設・指導者判断) | 実地で行うかは実習施設や指導者の判断によります。原則として「患者安全」を最優先し、指導看護師の立会い・指示が必要です。 |

| 新人看護師 | 〇(サポート前提) | 必ず先輩や指導者の助言や同席を受けて実施。 |

| 家族・介護職 | × | 医療行為に該当し、原則禁止です。 |

❤️ ポイント:

実習では見学や記録が主となりますが、直接実施する場合は必ず担当指導者と相談しましょう。

不安があれば遠慮せず「見学のみ」を希望しても大丈夫ですよ❤

Q4. ミルキングしても出てこないときは?🤷♀️

-

考えられる原因

チューブの中で血液や体液が凝固・閉塞している、カテーテルが折れたりねじれたりしている、体位・体内状況の変化などが考えられます。 -

対応方法

まずは以下の観察ポイントをチェックしましょう。-

刺入部や体内で管がねじれていないか観察

-

圧のかけ過ぎや無理な操作は避ける

-

排液バッグやチューブ全体の流れ・位置を確認

上記確認でも流れない場合やお腹の張り・疼痛がある場合は、無理をせず速やかに医師へ報告・相談してください。

-

| 状況・症状 | 対応策 |

|---|---|

| 抵抗がある・感覚がおかしい | 操作を中止し観察・医師へ報告 |

| 排液出現しない・痛みや張りあり | 速やかに医師へ連絡し、場合によっては管理方法やカテーテル交換を検討 |

❤️ ポイント:“手技を続ける”より“原因を探す”が優先!無理にしごくとチューブ破損・出血悪化を招きます。

以上がよくある疑問への回答集です😊

これで自信を持ってミルキングの判断・実施ができるはず!ほかにも疑問があれば気軽に相談してくださいね💕

まとめ:安全で根拠あるミルキングで患者さんを支えよう💐

ここまで、「ミルキング とは」何かを基礎から実践・リスク管理・職種の線引きまで一気に確認してきました。

最後に “要チェックポイント” をぎゅっと振り返りましょう📝✨

| チェック項目 | キーポイント |

|---|---|

| 目的 | 詰まり予防・陰圧維持・疼痛軽減 |

| 基本手技 | 清潔操作+“弾力を感じる程度”の圧 |

| リスク管理 | 出血・破損・逆流は“力加減&清拭”で回避 |

| 職種の線引き | 看護師=診療の補助で実施可/介護職=原則不可 |

| 判断基準 | 排液量・性状・医師指示・患者状態の4点セット |

| 記録・報告 | SOAP形式で“実施理由→結果→患者反応”を残す |

❤️ ワンポイントメッセージ

迷ったら 「一時中止 → 医師確認 → 再評価」 が安全への近道。

自分ひとりで抱え込まず、チームみんなでベストケアを探していきましょうね。

次のステップ😉

1.明日のカンファレンスでシェア

本記事で得たポイントをまとめて共有し、手順書のアップデートを提案してみましょう。

2.新人さんへのOJTに活用

図解やQ&Aをそのまま抜粋して教育資料にすると理解が早まります📚

3.学会や勉強会の情報収集

ミルキングの最新エビデンスは毎年更新されています。定期的にチェックしてアップデートを✨

患者さんの回復を後押しするミルキング。正しい知識とやさしい手技で、今日からもっと自信を持ってケアに臨んでくださいね🌈💕