「熱放散って教科書で出てきたけど、実際にはどういう仕組みなんだろう?🤔」

「種類(対流・伝導・輻射・蒸発)は分かったつもりだけど、看護にどう活かすのかイメージできないな💦」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

熱放散とは何か?体温調節における基本的な意味

-

熱放散の4つの種類(対流・伝導・輻射・蒸発)の特徴

-

看護の現場で役立つ!熱放散と患者ケアのつながり

-

熱放散がうまくいかないときに起こるリスク(熱中症・発熱)と対応

が分かりますよ♪

熱放散は「体温を一定に保つための大切な仕組み」であり、その種類や働きを理解することで、患者さんの体調変化に早く気づき、適切なケアにつなげることができます。

この記事では、熱放散の基本から種類の解説、さらに看護師として現場でどう活かせるのかまでをわかりやすく紹介します👩⚕️🌡️

🌡️ 熱放散とは?体温を守るカラダの仕組みをやさしく解説

私たちの体は、常に「体温を一定に保つ」という大切な働きをしていますよね。

患者さんの状態を観察する上でも「体温調節」は欠かせない視点です。

その中心にあるのが 熱放散。

つまり「体の中で作られた熱を外に逃がす仕組み」なんです。

ここでは、看護師として理解しておきたい熱放散の基本と、日常の中で見られる具体例をやさしく整理していきますね❤

💡 熱放散の基本的な意味と役割

熱放散とは、体内で作られた余分な熱を体表から外へ逃がすことをいいます。

人の体は基礎代謝や筋肉運動によって熱を常に産生しており、そのままでは体温が上がりすぎてしまいます。

そこで 「産生」と「放散」のバランスを取ることで、体温をおよそ36〜37℃の範囲に保っているんです。

特に安静時と運動時、高温環境下では熱放散の割合が変わります。

以下のようにまとめられます👇

| 状態 | 輻射 | 蒸発 | 伝導・対流 |

|---|---|---|---|

| 安静時(常温環境) | 約67% | 約23% | 約10% |

| 高温環境(暑熱下) | 約0% | 約90% | 約10%以下 |

👉 このように「普段は輻射での放散が多い」けれど、「暑いときは汗(蒸発)」に頼る割合がぐっと増えるのがポイントなんです。

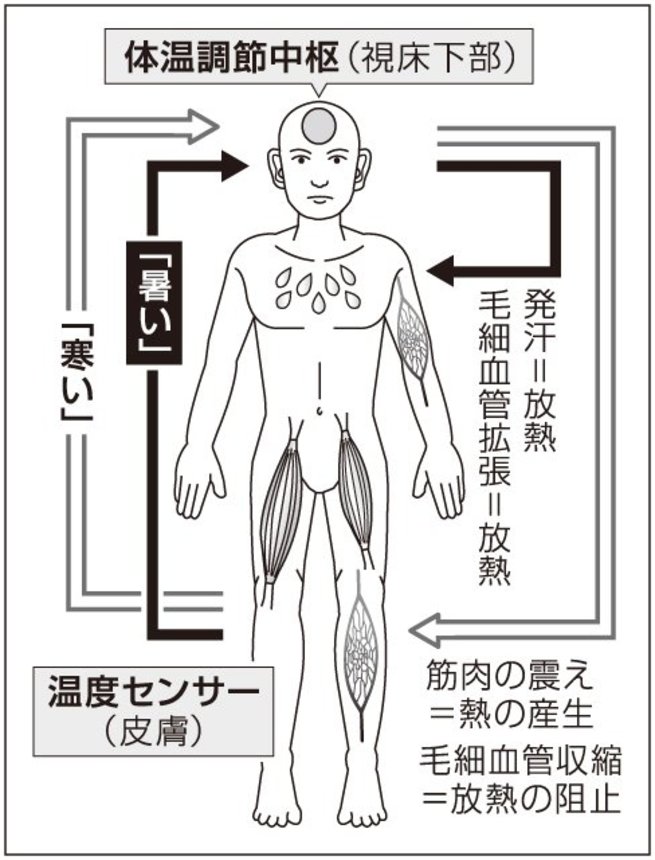

🧠 体温調節と自律神経のつながり

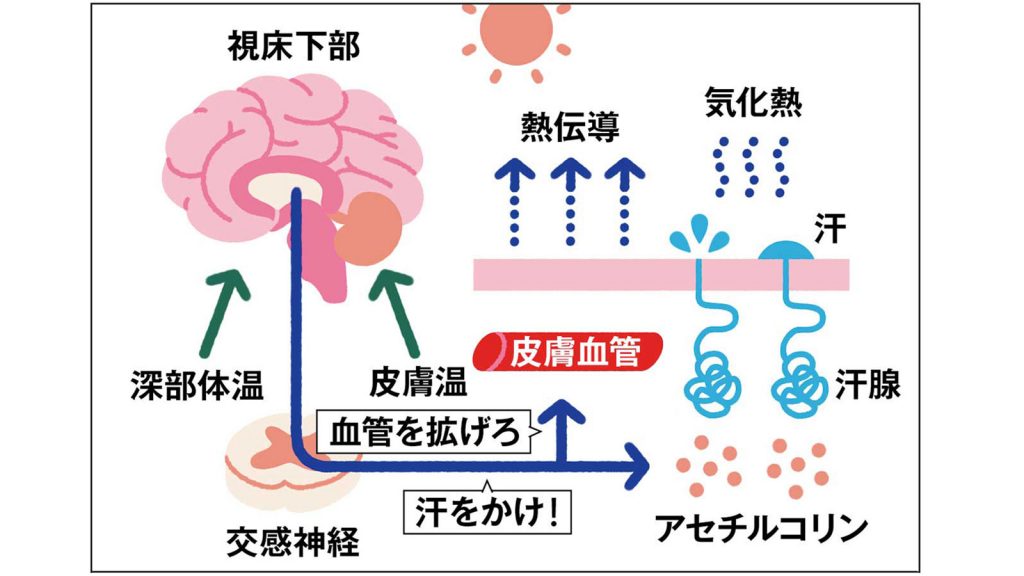

熱放散は「勝手に」行われているわけではなく、脳の視床下部にある 体温調節中枢がコントロールしています。

-

血管拡張:皮膚の血管を広げて血流を増やし、熱を逃がしやすくする

-

発汗:汗腺から水分を分泌して蒸発させ、気化熱で体を冷ます

このとき、交感神経が働きますが、発汗だけはちょっと特殊で「コリン作動性交感神経」によって制御されています。

これは看護学生さんがよく混乱するポイントですよね💦

つまり、熱放散=自律神経の細やかな働きの結果なんです。

患者さんの発汗や皮膚の色調変化を観察することは、自律神経がうまく機能しているかどうかを見るヒントにもなります。

🏃♀️ 日常生活の中で見られる熱放散の例

熱放散は実は私たちの身近なところで起こっています👇

-

寒い部屋から暖かい部屋に移ったとき、顔が赤くなる(血管拡張による放散)

-

夏に汗をかいて、その汗が乾くとスーッと涼しく感じる(蒸発による放散)

-

金属の椅子に座ったとき、じわっと冷たく感じる(伝導による放散)

-

冬の外気でじっとしていても、体の熱が空気に奪われていく(対流による放散)

👉 看護の現場でも、この仕組みを理解していると「なぜこの患者さんは体温が下がらないのか」「なぜこの環境だと熱がこもりやすいのか」といったアセスメントにつなげやすくなりますよ❤

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🔎 熱放散の4つの種類(対流・伝導・輻射・蒸発)をまとめて理解しよう

「熱放散って4つあるって聞くけど、どれをどう使い分ければいいの?」そんなモヤモヤをスッキリ整理しましょう😊

まずは“ひと目でわかる”早見表で全体像をつかんでから、順番に深掘りしていきますね❤

| 種類 | 起こるしくみ(要点) | 必要条件・効きやすい場面 | 看護での活かし方の例 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 輻射 | 体表から赤外線で熱が周囲へ放たれる | 周囲(壁・天井・窓など)との温度差 | 室温/壁面温度の調整、アルミ保温シート・ブランケットで放散/保温をコントロール | 冷えやすい病室・窓際での体温低下 |

| 対流 | 空気や水の“流れ”が熱を運ぶ | 風・気流・換気、露出面の確保 | 扇風機・送風、寝衣のゆとり確保、発汗時の送風併用 | 低体温患者では逆効果(過度な放熱) |

| 伝導 | 触れている物へ熱が移る | 温度差・接触面積・接触時間 | 冷罨法/温罨法、冷却シート、アイスパック、温罨タオル | 皮膚損傷・低温熱傷、末梢循環不良での過冷却 |

| 蒸発 | 汗・呼気の水分が気化し熱を奪う | 風+低湿度、皮膚表面の水分 | 清拭+送風、霧吹きミスト→送風、経口/点滴での水分・電解質補給 | 高湿度で効率低下、脱水・発汗障害に注意 |

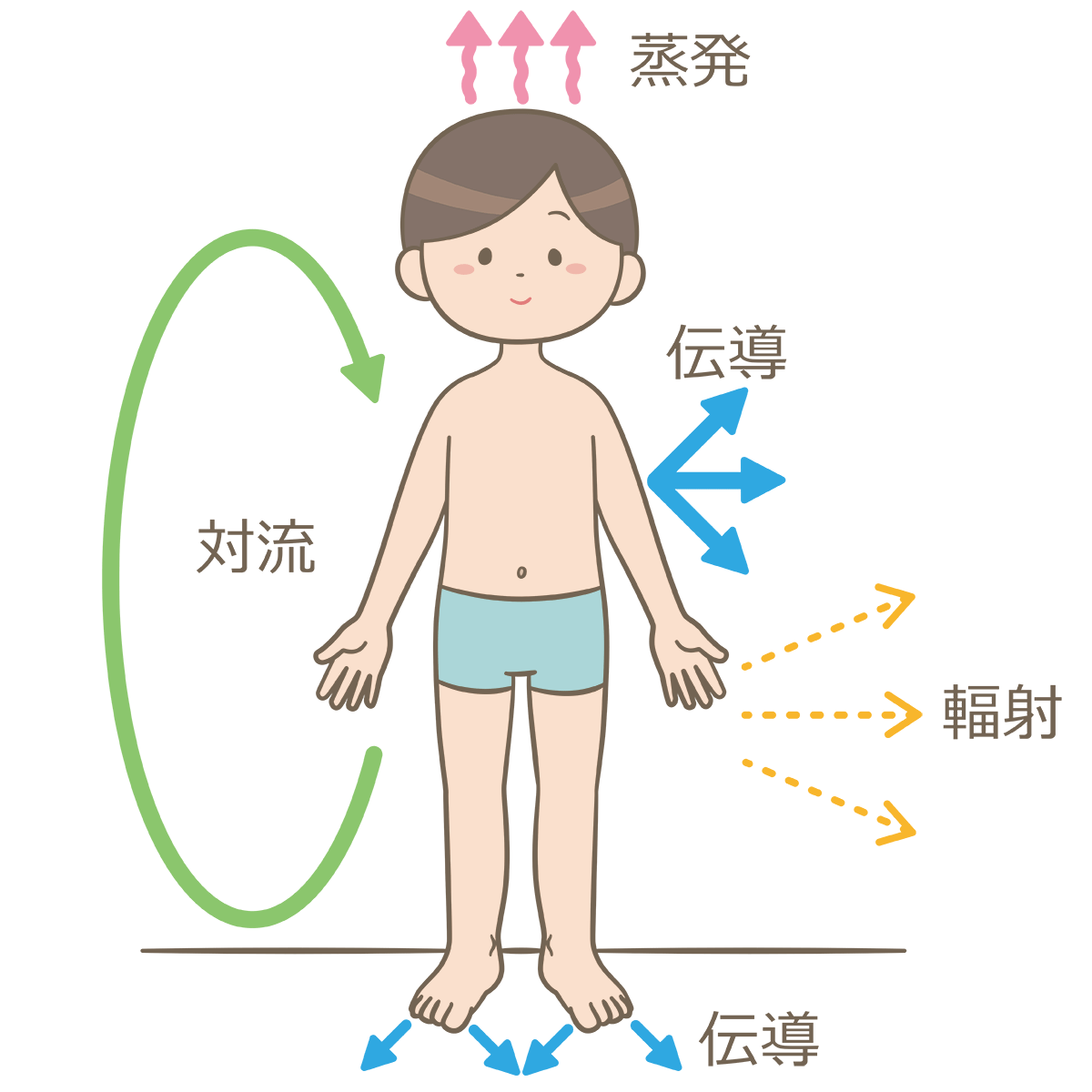

🌀 対流とは?空気の流れで熱を運ぶしくみ

対流は、皮膚の周りを流れる空気(あるいは水)が体表の熱を運び去る現象です。

風が当たると涼しく感じるのは、皮膚近くの温かい空気が入れ替わるからですね。

看護でのポイント

-

送風を“条件付き”で使い分ける:

発熱・暑熱環境では扇風機やサーキュレーターで対流を促進。

汗があるときは蒸発と相乗効果が期待できます。 -

露出とプライバシーの両立:

必要部位のみ露出して送風、患者さんの羞恥心に配慮しつつ効率化。 -

低体温・悪寒時は避ける:

震えが出ている患者さんや術後で冷えやすい方は、対流が過度な放熱につながるため控えめに。

観察のコツ

皮膚温・鳥肌・悪寒の訴え、四肢末端の冷感などを確認し、送風強度/時間を微調整しましょう。

🧊 伝導とは?触れているモノへ熱が移るメカニズム

伝導は、温度差のある物体と接している部分から熱が移動する現象です。

氷枕や冷罨法、温罨法がまさにこれ。

温度差・接触面積・接触時間が効き目を左右します。

看護でのポイント

-

冷罨法:

腋窩・鼠径・頸部など大血管近傍を狙うと効率よく深部体温へ影響。

ドライタオルで皮膚保護を挟むのを忘れずに。 -

温罨法:

悪寒戦慄・末梢循環不良での保温に有効。

再加温は低温熱傷を避ける温度・時間管理が鍵。 -

再評価を短サイクルで:

10〜15分単位で皮膚色調・知覚・痛みを観察し局所障害を予防。

観察のコツ

発赤・蒼白・水疱、感覚鈍麻の有無、末梢冷感、疼痛の訴え。慢性疾患で末梢循環が弱い患者さんは特に慎重に。

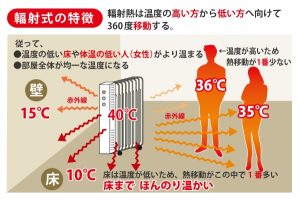

🌠 輻射とは?空気を介さず“赤外線”で熱が出入りする

輻射は、電磁波(赤外線)によって体表から熱が周囲へ放たれる/受け取る現象。

空気の流れが弱くても起きます。

室温だけでなく“壁・床・窓”の温度にも影響されるのがポイントです。

看護でのポイント

-

環境の“面温度”を意識:

窓際や外壁側は放熱が増えやすい→ベッド配置やカーテン/断熱シートで調整。 -

保温の使い分け:

銀色リフレクターやアルミ保温シートは輻射の出入りを遮るのに有効。 -

新生児・高齢者で配慮:

体表面積比が大きいほど輻射の影響が大きいので、保温/放熱のバランスを細かく。

観察のコツ

室温だけで安心せず、冷輻射の起点(窓・外壁)に近いかを確認。

皮膚色・末梢温と合わせて評価しましょう。

💧 蒸発とは?汗や呼気が“気化熱”で体を冷やす

蒸発は、汗や呼気中の水分が気化するときに熱を奪う現象。

暑熱環境・運動時の主力です。

ただし湿度が高いと効率低下します。

看護でのポイント

-

汗×送風の“合わせ技”:

やさしく清拭して汗と皮脂を整えた後、微細ミスト→送風で効率UP。 -

水分・電解質の補給:

脱水は発汗量と循環を落とし、蒸発効率も悪化。

経口/点滴での補正を併用。 -

発汗障害に注意:

高齢者、抗コリン作用薬内服、神経疾患では発汗が起こりにくい→他の放熱手段を強化。 -

皮膚トラブル予防:

多汗時は汗疹・びらんが出やすいので、清潔・保湿・摩擦軽減をセットで。

観察のコツ

皮膚湿潤・汗の量、口腔乾燥、尿量・電解質、脈拍・血圧・意識。

高湿度では蒸発が効きにくいので、除湿・換気も評価対象です。

🩺 看護現場で役立つ!熱放散と体温調節の関係

ベッドサイドで体温が上下するとき、「なぜこの患者さんは冷めにくい?」「どうして熱がこもるの?」と感じること、ありますよね。

ここでは、発汗と自律神経の仕組み、年齢による特徴、環境・活動状況による違いを整理して、すぐに臨床へ活かせる視点に落とし込みます❤

💦 発汗の仕組みと交感神経の関わり

ポイントは “視床下部の体温調節中枢 → 交感神経(コリン作動性)→ エクリン汗腺” の流れ。

汗が蒸発するときに奪われる“気化熱”が体温を下げます。

| 項目 | 内容 | ここを観察! | ケアでできること |

|---|---|---|---|

| 調節の司令塔 | 視床下部(体温調節中枢) | 悪寒/戦慄の有無、発汗パターン、皮膚色 | 悪寒時は保温を優先、発熱ピーク後は放熱サポート |

| 自律神経 | 交感神経(発汗はコリン作動性) | 脈拍・血圧・発汗/皮膚温の同期 | 体位・衣類・送風で放熱を助ける |

| 汗腺の種類 | エクリン(全身)/ アポクリン(腋窩など) | 皮膚湿潤、汗の量・分布 | 清拭→微細ミスト→送風の“3点セット” |

| 蒸発効率 | 低湿・気流↑で効率↑、高湿で低下 | 室内湿度、結露、寝衣の湿り | 換気・除湿・衣類交換、扇風機は湿度とセットで |

実践TIPS

-

薬剤影響:

抗コリン作用薬、向精神薬、β遮断薬などは発汗を抑制→蒸発低下に注意。 -

神経疾患/糖尿病性ニューロパチー:

発汗の左右差や部位差が出やすい→皮膚状態の比較観察を。 -

脱水:

発汗量が落ち、循環も不安定に→水分・電解質補正を並行。

👶👵 高齢者・乳幼児で注意すべき熱放散の特徴

年齢により“放熱の得意・不得意”が違います。

患者さんに合わせた環境づくりが大切ですね😊

| 項目 | 乳幼児 | 高齢者 | 看護のポイント |

|---|---|---|---|

| 体表面積/体重比 | 大きい→熱が出入りしやすい | 小さめでも皮下脂肪・筋量↓ | 冷え/過熱の振れ幅が大きいので短周期で再評価 |

| 汗腺機能 | 未熟→発汗効率が不安定 | 反応性低下・本数/機能低下 | 蒸発依存を避ける。清拭+送風は控えめ/段階的に |

| 末梢血管反応 | 反応は鋭敏だが過剰になりやすい | 血管拡張が鈍い | 輻射・伝導を意識(窓際回避、冷罨/温罨の安全管理) |

| 自己申告 | 困難(乳児)/ 表現が曖昧 | 感覚鈍麻・認知症で訴え乏しい | 客観指標(皮膚温、発汗、行動変化、SpO₂/心拍)で判断 |

| 皮膚トラブル | かぶれ・汗疹が出やすい | 皮膚脆弱・循環不良 | 清潔・保湿・摩擦軽減、罨法は温度・時間・当て方を徹底 |

実践TIPS

-

乳幼児:

局所冷却は短時間+こまめに観察。

汗疹予防に清潔・通気を。 -

高齢者:

発汗頼みは非効率。

輻射(断熱)と伝導(安全な冷罨)で放熱ルートを作るのが◎。

🌡️ 安静時と高温環境下での熱放散の違い

環境・活動によって“主役の放熱ルート”が変わります。

場面別に優先するケアを決めましょう。

| 状況 | 主な放熱の主役 | 評価の軸 | まずやるケア(優先度) |

|---|---|---|---|

| 安静・常温 | 輻射>対流>蒸発 | 室温・壁/窓面温、末梢温 | ベッド位置調整、断熱/保温の最適化、衣類の通気性 |

| 運動/発熱の下降期 | 蒸発+対流 | 発汗量、湿度、気流 | 清拭→ミスト→送風、衣類交換、補水・電解質 |

| 高温・低湿 | 蒸発が有効 | 室温<皮膚温、湿度低〜中 | 送風併用の蒸発促進、冷罨は大血管近傍に短時間 |

| 高温・高湿 | 蒸発が低下 | 湿度↑、汗が乾かない | 除湿/換気を優先、伝導(冷罨)・輻射(断熱)を強化 |

| 寒冷・悪寒戦慄あり | 保温優先(放散抑制) | 震え、末梢冷感 | 露出を最小、温罨/加温ブランケット、送風は避ける |

実践TIPS(扇風機の使い分け)

-

室温が皮膚温(目安35℃前後)より高い/湿度が高い場合、送風単独は効果が乏しい/逆効果。除湿やミスト、冷罨とセットで。

-

発熱の立ち上がり(悪寒期)は放熱ではなく保温を優先。解熱に向かうタイミングで放熱介入へ切り替えましょう。

🚑 熱放散がうまくいかないとどうなる?熱中症・発熱とのつながり

「体は放熱しているはずなのに、患者さんの体温が下がらない…」そんな場面、ありますよね。

ここでは “熱放散とは”が十分に働かないと起きる変化を、熱中症・発熱の流れとあわせてわかりやすく整理します❤

🌡️ 熱放散低下で起こる体調不良とは

放熱<産熱 の状態が続くと、体は「熱こもり」へ。

早期~進行で所見が変わるので、段階ごとに観察の焦点を変えましょう。

| 段階 | よく見られる所見 | 病態のイメージ | まずやること |

|---|---|---|---|

| 早期(軽度) | 口渇、軽い頭痛、立ちくらみ、皮膚温上昇・発汗 | 末梢血管拡張+発汗で放熱を試みるが追いつかない | 涼しい環境へ移動、衣類調整、経口補水、扇風機+除湿で蒸発効率UP |

| 中等度 | 悪心・嘔吐、筋けいれん、脈拍↑、尿量↓、皮膚湿潤 | 循環量不足・電解質乱れ、筋収縮で産熱↑ | 補水・電解質補正、冷罨(腋窩/鼠径/頸部)、バイタル短周期評価 |

| 進行(重度) | 意識変容、挨拶応答低下、皮膚乾燥/発汗低下、体温上昇持続 | 中枢の調節破綻、臓器障害リスク | 速やかな医師連絡、積極的冷却、静脈路確保、検査準備(血液ガス/電解質 など) |

報告の目安(例)

-

深部体温 ≥ 39.0℃(解熱介入後も上昇)

-

意識レベル低下(GCS 1点でも悪化)

-

収縮期血圧 < 90mmHg / HR > 120回/分 / RR > 24回/分

-

尿量 < 0.5 mL/kg/時 が継続

→ これらは重症化サイン。放熱支援と同時に、早期の治療連携を。

☀️ 熱中症のリスクと熱放散の関係

熱中症は 「高温環境 × 高湿度 × 不十分な放熱(特に蒸発低下)」 が重なると起こりやすくなります。

湿度が高いと汗が乾かず、蒸発(気化熱)による放熱が効かなくなるのがポイントです。

| リスク要因 | 具体例 | 看護の視点 |

|---|---|---|

| 環境 | 高温・高湿、無風、直射日光/窓際、換気不良 | 室温だけでなく湿度/気流/壁・窓の面温度を確認 |

| 患者要因 | 高齢者、乳幼児、肥満、脱水、慢性心腎疾患、皮膚疾患 | 発汗能・循環能が低い人は蒸発依存が難しい→他の放熱ルート確保 |

| 薬剤 | 抗コリン作用薬、向精神薬、利尿薬、β遮断薬 | 発汗抑制・循環変化に注意。服薬歴チェックをルーティン化 |

| 行動 | 水分摂取不足、厚着、活動直後、入浴直後 | タイミング(活動/入浴後)で観察強化・補水と衣類調整を提案 |

現場での“ミニ・プロトコル”

-

評価:意識・呼吸循環・体温・湿度/気流を同時に確認

-

環境介入:涼所へ移動、除湿+送風、露出は羞恥配慮し最小限で効率化

-

放熱介入:清拭→ミスト→送風、大血管近傍の冷罨(短時間・皮膚保護)

-

循環:経口/点滴で水分・電解質を補正

-

連携:上記“報告の目安”に該当すれば即報告・追加検査へ

🤒 発熱時に熱放散が果たす役割

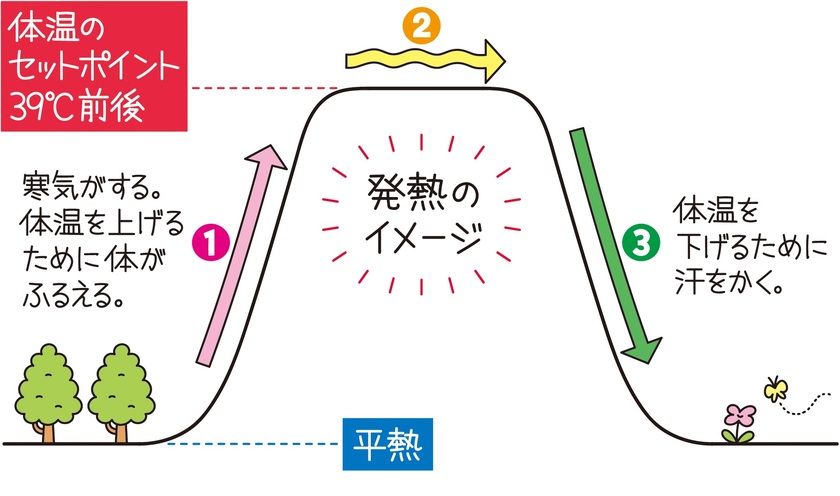

発熱は体温設定(セットポイント)が上がる現象。

フェーズにより介入が変わります。

| フェーズ | 体の中で起きていること | よくある所見 | 看護の優先行動 |

|---|---|---|---|

| 悪寒期(立ち上がり) | セットポイント↑→体温を上げようと産熱↑・放熱↓ | 悪寒、戦慄、四肢冷感、皮膚蒼白 | 保温優先(ブランケット、温罨法)、放熱介入はまだ行わない |

| 高原期(維持) | 高い設定に合わせて平衡 | 体温高値持続、倦怠、脱水傾向 | 補水・安静、解熱薬の効果観察、過度な冷却は避ける |

| 解熱期(下降) | セットポイント↓→放熱↑(血管拡張・発汗) | 顔面紅潮、多汗、皮膚温↑ | 放熱支援(清拭→ミスト→送風、衣類交換)、電解質補正 |

ポイント

-

悪寒期に強い冷却をすると、産熱をさらに促して負担増になることがあります。

-

解熱期は蒸発+対流が主力。

湿度を下げ、汗を拭き取りながら送風するのが効率的です。 -

高齢者・発汗障害では解熱期でも汗が出にくい→伝導(安全な冷罨)と輻射(断熱調整)を組み合わせて。

声かけ例(患者教育)

-

「今は悪寒のタイミングなので、温めて体の負担を減らしますね🧣」

-

「汗が出てきたら体が熱を逃がしている合図です。汗を拭いて風を当てていきますね💨」

-

「お水と塩分も少しずつ摂って、熱を下げる力を助けましょう🥤」

👩⚕️ 看護師ができるケアと環境調整の工夫

「いま、この患者さんには“どの放熱ルート”を強めればいい?」

——そんな判断を迷わずできるよう、手順・環境・声かけの3点でまとめますね❤

💧 清拭→ミスト→送風→冷罨→補水の“合わせ技”手順

まずはベッドサイドで実践しやすい放熱ケアの基本フローです。

重ね方がポイントですよ。

| ステップ | 目的 | 具体手順 | 観察・注意 |

|---|---|---|---|

| 1. やさしく清拭 | 皮脂・汗を整え蒸発効率UP | ぬるめの清拭で皮膚を整える(擦りすぎない) | 皮膚脆弱部位は押さえるだけ、摩擦を避ける |

| 2. 微細ミスト | 蒸発の“材料”を用意 | 霧吹きで薄く水分をのせる(顔は避ける) | 心不全・呼吸苦では過湿に注意 |

| 3. 送風 | 対流+蒸発を促進 | 扇風機/サーキュレーターを間接風で当てる | 悪寒時・低体温では実施しない |

| 4. 冷罨(短時間) | 伝導で深部へアプローチ | 腋窩/鼠径/頸部など大血管近傍に布1枚挟み10–15分 | 皮膚障害・冷えすぎを再評価(発赤/痛み/知覚) |

| 5. 補水・電解質 | 循環と発汗を支える | 経口/点滴で小まめに補正 | 利尿・電解質、意識・嚥下状態を確認 |

🏥 病室環境の最適化チェック(温度・湿度・気流・配置)

放熱は環境との相互作用で決まります。

数分でできるルームチューニングをルーティン化しましょう。

| チェック項目 | 目安・狙い | 具体策 | 観察ポイント |

|---|---|---|---|

| 室温 | 暑熱時は高くなりすぎないように | 空調設定を適正に、直風は避ける | 末梢冷感/悪寒があれば下げすぎ注意 |

| 湿度 | 汗が乾く程度(例:40–60%目安) | 除湿器・換気、濡れタオル放置は避ける | 皮膚湿潤・汗の乾き具合 |

| 気流 | 間接風で対流↑ | 扇風機は壁バウンドで柔らかく当てる | 乾燥しすぎ・寒気の訴え |

| ベッド位置 | **窓・外壁の“冷/熱輻射”**回避 | 窓際を避け、遮熱カーテンや断熱シート | 片側のみ冷える/熱い部位の有無 |

| 寝衣・寝具 | 通気・吸湿・速乾 | 重ね着を減らし、湿った寝衣は交換 | 発汗量、皮膚トラブル |

ポイント:室温だけでなく“湿度と面温度(窓・壁)”を見ると、放熱の効きが変わります。

🗣️ 患者さん・ご家族への説明フレーズ集(同意・安心感づくり)

ケアの“納得感”が高いほど、協力も得られやすくなります。状況別の声かけ例です。

-

悪寒があるとき(保温優先)

「いまは体が熱を上げようとしている段階なので、温めて負担を減らしますね🧣。汗が出てきたら、今度は冷やすお手伝いに切り替えます。」 -

解熱に向かうとき(放熱支援)

「汗が出てきましたね。体が熱を逃がし始めています。汗を拭いて少し風を当てていきますね💨。」 -

暑熱・高湿の病室で

「汗が乾きにくい湿度なので、少し除湿してから風を使います。涼しく感じるはずですよ🌬️。」 -

冷罨の同意を得るとき

「血管の近くを短時間だけ冷やすと、体の中の熱が下がりやすいんです。肌を守るために布を一枚挟んで行いますね❄️。」 -

補水の必要性

「汗で水分と塩分が減ると、熱を逃がす力が落ちます。少しずつ飲んでいきましょう🥤。」