「温罨法って本当に痛みが和らぐの?なぜ効くのかを患者さんにサッと説明できるようになりたい。適応・禁忌も一緒に確認したい」

そのお悩み、ありますよね。

ベッドサイドで「なぜ効くの?」に答えつつ安全に使えるか、迷うことって多いはずです🤔

この記事では

・ひと言で説明できる「温罨法が疼痛緩和に効く理由」🧠

・血流↑/ゲート理論/筋緊張↓/自律神経のメカニズム要点🔬

・すぐ確認できる適応と禁忌のミニチェックリスト⚠️

・その場で使える“患者さんへの説明フレーズ”と評価のコツ📝

が分かりますよ♪

温罨法が疼痛を和らげる核は「血管拡張による血流↑で発痛物質が減り、触圧覚優位(ゲート理論)と筋緊張↓・自律神経調整が重なって痛覚入力が下がる」ことです。

この記事では、看護師の皆さんが現場で使いやすいように、なぜ効くのか(作用機序)をまず図解イメージでつかみ、つぎに適応・禁忌の要点、そして患者さんへの伝え方と評価のコツをやさしく整理して解説します。

明日から「なぜ?」に自信をもって答えられるよう一緒に確認していきましょう😊

温罨法はなぜ痛みに効くの?🧠結論を先に

「温めると痛みがやわらぐのはなぜ?」

——ベッドサイドで一番よく聞かれる質問ですよね。

ここではしくみをまず先につかんで、つづくセクションで患者さんに30秒で伝える言い回しまで用意します。

サッと読んで、そのまま現場で使ってくださいね❤

一言で:血管拡張→血流↑+触圧覚優位→痛み入力↓=疼痛緩和

-

ポイントは3つだけ🔑

-

血管拡張で血流が増える → 発痛物質が薄まり、酸素・栄養が届いて筋のこわばりがゆるむ。

-

触圧覚が優位(ゲートコントロール理論)→ 温かい刺激や軽い圧の入力が痛み信号の通り道を塞ぎやすくする。

-

自律神経がととのう → 交感神経トーンが下がり、痛みの感じ方(閾値)が上がる。

-

-

まとめの“式”📐

温熱刺激 → 末梢血管拡張+筋緊張↓ + 触圧覚優位 + 自律神経バランス改善 → 痛覚入力↓ → 疼痛緩和 -

ベッドサイドのコツ🛠️

-

“心地よい温かさ”+軽い密着で触圧覚を引き出す

-

リラックス環境(声かけ・深呼吸)で自律神経の後押し

-

皮膚の色・感覚の変化をこまめに確認(安全第一)

-

今日のゴール:患者さんに“なぜ効くか”を30秒で説明できる

-

30秒スクリプト例🗣️

「あたためると血のめぐりが良くなって筋肉のこわばりがゆるみ、さらに心地よい刺激が痛みの通り道をふさぐので、痛みの信号が弱まります。リラックスも手伝って痛みを感じにくくなるんですよ😊」

-

患者さん向けワンフレーズ💬

「めぐりを良くして“痛みのスイッチ”をしずめるために、心地よい温かさで当てますね」

-

看護記録のキーワード✍️

「温罨法実施」「触圧覚優位」「筋緊張低下」「リラックス誘導」「NRS前後」

全体像:機序→可否判断→評価→伝え方の流れを把握

| ステップ | 目的 | 具体アクション | 観察・評価 | 次の一手 |

|---|---|---|---|---|

| 1. 機序の理解🧠 | 自信をもって説明する | 3ポイント(血流↑/触圧覚優位/自律神経)を把握 | 自分の言葉で30秒要約 | 説明フレーズを準備 |

| 2. 可否の確認⚖️ | 安全に実施できるか判断 | 皮膚状態・感覚・循環・患者の希望を確認 | 違和感/痛み増悪/皮膚変化の有無 | 迷えば中止・再評価 |

| 3. 実施🛠️ | 触圧覚を活かして鎮痛 | 心地よい温かさ+軽い密着・安楽体位 | 表情・筋緊張・声かけ反応 | 必要に応じ位置/圧の微調整 |

| 4. 効果判定📈 | 介入の有効性を示す | NRS/VASの前後比較 | NRS↓・表情緩和・動作しやすさ | 継続/他介入へ連携 |

| 5. 伝え方と教育📣 | セルフケアに活かす | 一言説明+注意点の共有 | 理解度の再確認 | 家族にも同様に説明 |

やり方の細かな温度や時間は場面で変わりますが、「どうして効くのか」を先に掴むと、可否判断や患者説明がグッとスムーズになりますよ。

無理のない範囲で、ぜひこの流れをそのまま使ってみてくださいね❤

科学メカニズムを一気に分解🔬(血流↑/ゲート理論/筋緊張↓)

まずは「体の中で何が起きているか」を3ブロックで整理します。

ここを押さえると、観察ポイントや説明の言い回しがブレなくなりますよ❤

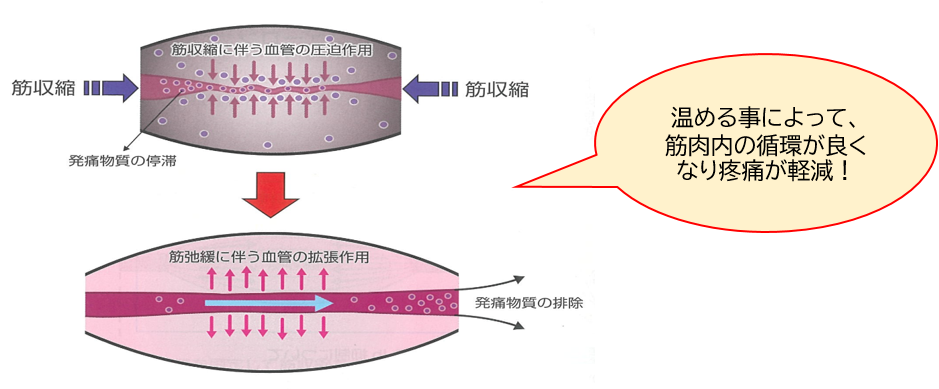

血流アップ:発痛物質のクリア&酸素供給で“痛みの燃料”を減らす🩸

-

温熱刺激→末梢血管が拡張して、毛細血管の灌流量が増加します。

-

その結果、ブラジキニン・プロスタグランジン・乳酸などの発痛物質が希釈・クリアされ、酸素と栄養が届きやすくなり、虚血性の痛みや筋由来のこわばりが和らぎます。

-

観察のコツ:皮膚の軽い発赤・温感・筋の柔らかさの変化を確認。熱すぎの兆候(強い発赤・痛み増悪)があれば中止して再評価します。

ベッドサイドTips💡

-

心地よい温かさに留め、軽い密着で“熱を行き渡らせる”。

-

当てる範囲は痛みの中心+その周辺(血流改善の面で有利)。

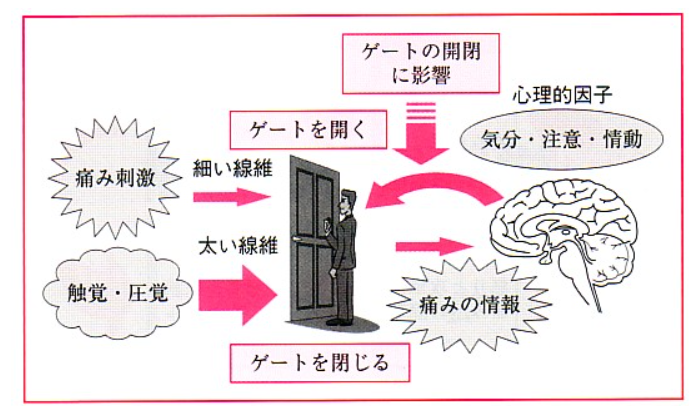

ゲートコントロール理論:触圧覚を優位にして“痛みの通り道”をしめる🚪

-

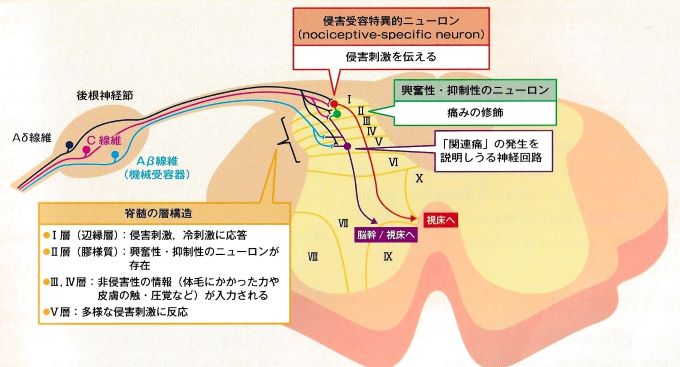

皮膚のAβ線維(触・圧・振動)からの入力が強まると、脊髄後角の介在ニューロンが働き、痛覚(Aδ/C線維)の伝達が抑えられやすくなります。

-

温かい+やさしい圧は触圧覚入力を安定させ、痛覚信号のゲートを“閉じ気味”にします。

-

観察のコツ:当てている間の表情の緩み、深い呼吸、NRS低下。圧が強すぎて不快なら逆効果です。

ベッドサイドTips💡

-

タオル1–2枚でクッション→面でふんわり密着。

-

小さな円運動や微振動を添えると触圧覚を引き出しやすい(痛みが増すなら中止)。

筋緊張↓・自律神経の調整:痛みの悪循環を断つ🧘♀️

温罨法により副交感神経が優位になることで、複数の鎮痛効果が得られます:

| 生理学的変化 | 効果 | 測定可能な指標 |

|---|---|---|

| 筋緊張の緩和 | スパズムが緩み、筋性痛みが軽減 | 筋電図での筋活動低下 |

| 交感神経活動抑制 | LF/HF比の低下、HF成分の上昇 | 解析温度変動 |

| 痛み値の上昇 | リラックス効果により痛みを感じなくなる | NRSスケールでの改善 |

ベッドサイドTips💡

-

深呼吸を3回一緒に行い、静かな環境を整えると自律神経の後押しに。

-

安楽体位(頸肩はやや前屈、腰背は膝下クッション)で筋緊張の戻りを防止。

3メカニズムの“臨床対応”早見表📋

| メカニズム | ねらい | やること | 観察ポイント | NGサイン |

|---|---|---|---|---|

| 血流↑ | 発痛物質クリア・酸素供給 | 心地よい温かさで面を広く当てる | 皮膚の軽い発赤・温感・筋の柔らかさ | 強い発赤/痛み増悪/しびれ |

| ゲート理論 | 痛覚入力の抑制 | タオルで緩衝し“ふんわり密着”+微小な圧 | 表情の緩み・NRS低下・呼吸の深まり | 圧が強すぎて不快・緊張増加 |

| 筋緊張↓&自律神経 | こわばり断ち・閾値↑ | 安楽体位+深呼吸の声かけ | 肩の力が抜ける・会話が柔らかい | 冷汗・悪寒・不安増大 |

適応と禁忌⚠️「やっていい?」を一目で判断

まずは安全第一で可否判断を揃えましょう。

ここでは適応の考え方→禁忌・注意→実施前チェックの順に、ベッドサイドでそのまま使える形でまとめます❤

適応の目安:こんな痛み・場面では“温”が働きやすい🩹

ねらいは「こわばり・循環・安心感」を整えること。

下表をサッと確認して、目的と観察ポイントを決めてから当てると失敗が減りますよ😊

| 主な適応 | ねらい | 具体例 | 観察のキモ |

|---|---|---|---|

| 慢性筋性疼痛・コリ | こわばり緩和・血流改善 | 肩こり、腰背部痛、頸部痛 | 触診で筋の柔らかさ、動作時痛の変化 |

| 冷えを伴う鈍い痛み | 循環促進 | 末梢冷感+鈍痛 | 皮膚色/温感、しびれ出現の有無 |

| がん性疼痛の一部 | 心地よさ付与・緊張↓ | 筋緊張や不安の強いケース | NRS前後、表情/呼吸の緩み |

| 便秘関連の不快感 | 腸蠕動促進の補助 | 腹部膨満感・便秘 | 腹部の張り、ガス・排便状況 |

※「鋭い痛み」「熱感・腫脹が強い痛み」は急性炎症の可能性があり、まず“温”以外の選択肢を検討しましょう。

禁忌・注意:ここに当てはまったら原則やめる/慎重に⚠️

禁忌は“悪化リスクが高い状態”です。

迷ったら中止→医師・先輩に相談でOKです。

| 区分 | 代表例 | 理由 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 禁忌(原則NG)⛔ | 急性炎症・発赤・強い腫脹/出血傾向・外傷直後/虚血肢/創部・縫合部/感覚鈍麻・麻痺部位 | 炎症増悪、出血・壊死、熱傷リスク | “温”は避ける。他の疼痛対処や冷/安静を検討 |

| 強い注意(慎重)⚠️ | 高齢・皮膚脆弱/糖尿病・末梢神経障害/循環不全・重度浮腫/認知機能低下 | 低温熱傷・気づき遅れ、循環悪化 | 低温・短時間・こまめな観察。違和感で即中止 |

| 局所注意🧐 | ドレーン・カテーテル周囲/術後早期 | 器材トラブル、治癒阻害 | デバイスと創部を避けて位置調整 |

迷ったら中止!実施前チェック(5項目)✅

当てる前の60秒チェックで安全性がグッと上がります。

| チェック項目 | どう見る? | OKの目安 | 中止・再評価のトリガー |

|---|---|---|---|

| 皮膚状態 | 色・傷・水疱・発疹 | びらん/創なし、軽い乾燥のみ | 発赤強い/創あり/湿疹/水疱 |

| 感覚 | 触れて熱さ/冷たさの弁別 | 「温かい/熱い」の区別可 | 感覚低下・麻痺・認知で理解困難 |

| 循環 | 末梢色・冷感・脈拍 | チアノーゼなし、軽度冷感のみ | チアノーゼ/蒼白/強い冷感 |

| 炎症・出血 | 熱感・腫脹・圧痛/出血傾向 | 炎症所見なし | 熱感・腫脹強い/出血傾向あり |

| 本人同意 | 目的説明→同意取得 | 了解・合意あり | 同意不可・不安強い・拒否 |

ワンポイント💡:「安全>効果」です。ひとつでも赤信号があれば中止→報告→代替策(体位調整・呼吸法・薬剤調整依頼など)へ切替えましょう❤

まとめ&現場での一言フレーズ📝❤

ここまでで「温罨法で疼痛緩和はなぜ起こるのか」を一通りつかめましたよね。

最後に要点を一枚に凝縮して、ベッドサイドでそのまま使える言い回しを置いておきます😊

まとめ:ポイントは「血流↑」「触圧覚優位」「筋緊張↓・自律神経整う」

| 要点 | ねらい | 現場での見方 | キーワード |

|---|---|---|---|

| 血流が増える(末梢血管拡張) | 発痛物質のクリア・酸素供給 | 皮膚の軽い発赤、筋の柔らかさ | 血流↑/虚血軽減 |

| 触圧覚が優位(ゲート理論) | 痛覚入力の抑制 | 表情の緩み、呼吸が深まる | Aβ線維/ゲート🚪 |

| 筋緊張がゆるむ+自律神経が整う | 悪循環を断つ・痛み閾値↑ | 肩の力が抜ける、会話が穏やか | スパズム↓/交感↓ |

| 可否の安全確認 | リスク回避 | 皮膚・感覚・循環・炎症/出血・同意をチェック | 「迷ったら中止」 |

| 効果の見える化 | 介入の妥当性 | NRS/VASの前後、動作のしやすさ | NRS前後📈 |

現場での一言(患者さん向け)💬

「あたためると血のめぐりが良くなってこわばりがゆるみ、心地よい刺激が“痛みの通り道”を静かにしてくれるんです。違和感があればすぐ教えてくださいね😊」

「今日はめぐりを助けて“痛みのスイッチ”を落ち着かせる目的で温めます。無理はしませんので安心してください❤」

申し送り・多職種共有フレーズ🗒️

-

「温罨法で血流改善+触圧覚優位をねらって実施。NRS 6→3、表情緩和あり。皮膚異常なし。今後も安全確認を継続します。」

-

「感覚・循環は事前チェックで問題なし。介入中にリラクゼーション誘導を併用し、筋緊張の低下を確認。」

明日からの一歩🚀

-

30秒説明フレーズを自分の言葉に置き換えてメモ化。

-

実施時は安全チェック5点(皮膚・感覚・循環・炎症/出血・同意)をルーチン化。

-

NRS前後+所見を記録し、効果が鈍いときは中止→再評価→代替策へ。

――以上で「温罨法 疼痛緩和 なぜ」の要点はバッチリです。無理のない範囲で、今日のケアからさっそく使ってみませんか?

<参考・引用>

imok Academy

東広島整形外科クリニック

辻下守弘著 痛みのゲート・コントロール理論と多面的モデル