「ベントール手術って具体的にどんな手術なの?」

「術後はどこを重点的に観察したらいいの?」

「患者さんやご家族に分かりやすく説明するにはどうしたらいいんだろう…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?😊

この記事では

-

ベントール手術の基本(どんな手術か、なぜ選ばれるのか)

-

適応疾患や術前に知っておきたい準備

-

手術の流れとポイント

-

術後に注意すべき看護観察(出血・循環動態・合併症リスク)

-

患者さんと家族への説明の工夫

が分かりますよ♪

💡結論として、ベントール手術は大動脈基部の疾患に対して行われる大きな手術であり、術後看護では出血・心筋梗塞・血圧管理などのリスク観察が極めて重要です。

背景や目的を理解しながらケアを行うことで、患者さんに安心を届けることができます。

この記事では、ベントール手術の基礎知識から、臨床ですぐ役立つ看護の実践ポイント、さらに患者説明のコツまでをわかりやすく解説します✨

🩺ベントール手術ってなに?基本をわかりやすく解説!

まずは“そもそもベントール手術とは何か”を押さえておくことが大事ですよね😊。

ここでは、手術の定義や目的、ほかの術式との違い、そして実際にどんな患者さんに行われるのかを、看護師さん向けに分かりやすく整理していきます❤。

ベントール手術の定義と手術目的

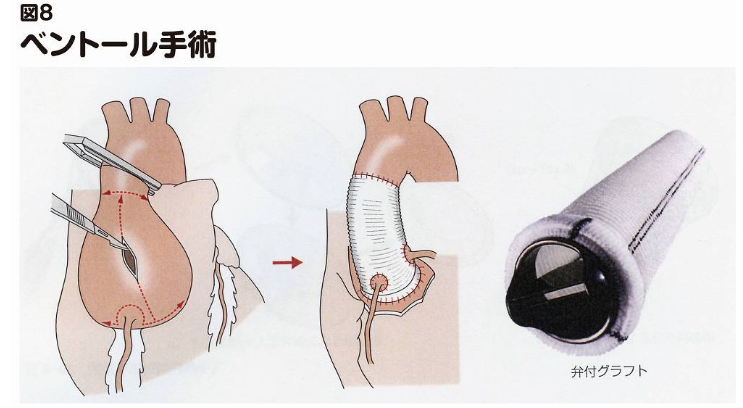

ベントール手術(Bentall手術)とは、大動脈基部置換術の代表的な術式です。

具体的には、

-

大動脈弁

-

上行大動脈(基部を含む)

-

冠動脈の開口部

をまとめて人工血管+人工弁で置換し、冠動脈を人工血管に縫い付けて再建する手術です。

目的は大きく2つ👇

-

動脈瘤や解離による破裂を防ぐ(命に関わるリスク回避)

-

弁の逆流や狭窄を改善する(心不全や循環不全の予防)

つまり「血管と弁の両方を一度に治す」のがベントール手術の特徴です。

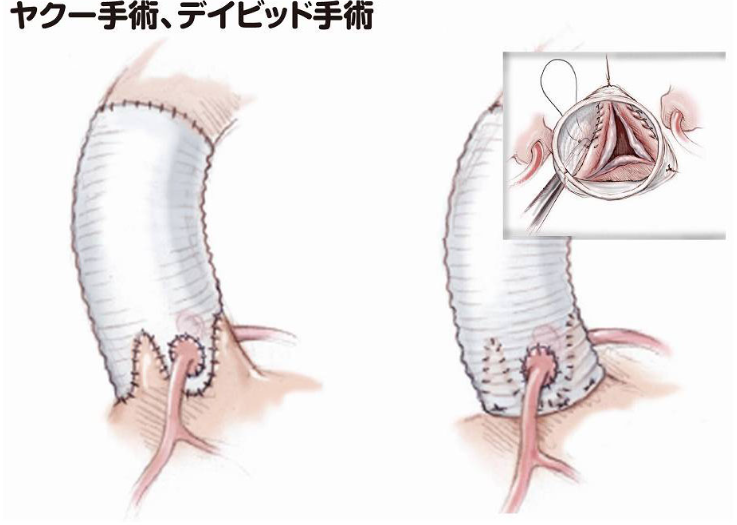

他の大動脈基部手術(デービッド・ヤコブ手術など)との違い

大動脈基部の疾患に対する術式はいくつかあります。

その代表との違いを表で整理してみましょう👇

| 術式 | 特徴 | 弁の扱い | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ベントール手術 | 人工弁+人工血管で基部を一括置換 | 弁も人工弁に置換 | 長期的な安定性が高い | 抗凝固療法が必要(機械弁の場合) |

| デービッド手術(弁温存基部置換術) | 人工血管で基部のみ置換 | 自分の大動脈弁を温存 | 抗凝固が不要、自弁を残せる | 弁の耐久性が術後の課題 |

| ヤコブ手術(リモデリング法) | 大動脈基部を人工血管で補強 | 自弁温存 | 自然な形に近い血流 | 再手術のリスクがやや高め |

ポイント❤:

-

弁を温存できれば抗凝固薬の内服を避けられるが、弁に異常があればベントール手術が第一選択になる。

-

「弁を残せるかどうか」が術式の大きな分かれ道です。

ベントール手術が必要になる患者さんの特徴

ベントール手術は、次のような患者さんに適応されることが多いです👇

-

大動脈基部の動脈瘤(破裂リスクが高い場合)

-

大動脈弁閉鎖不全症や狭窄症を合併している場合

-

大動脈解離(Stanford A型など)で基部まで影響がある場合

-

マルファン症候群などの結合組織疾患による基部拡張

-

感染性心内膜炎で基部と弁が破壊されている場合

患者背景としては、若年~中年でマルファン症候群をもつ方や、高齢で弁膜症と基部瘤を併発している方などが代表的です。

看護師としては、「この患者さんはなぜベントール手術なのか?」を把握しておくと、術後観察のポイント(出血・循環動態・合併症リスク)がよりクリアに見えてきますよ😊。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査は、line登録であなたが気になる病院などの公式ページを送っていただいた後、こちらで職場環境や、評判を徹底調査するサービスです。

ネットで探せない㊙情報もしっかり確認したい方におすすめ🌟

🛠ベントール手術の流れをざっくり知ろう

ベントール手術は心臓外科の中でもとても大きな手術で、看護師にとっても流れを理解しておくことは術後観察に直結します。

ここでは、手術の大まかな流れを「術前〜閉胸」までシンプルに整理していきます😊。

手術の大まかな手順(開胸から閉胸まで)

ベントール手術は胸骨正中切開で心臓にアプローチし、人工心肺を使いながら行います。

大まかな流れをステップで見ると👇

-

胸骨正中切開 → 心臓と大動脈基部に到達

-

人工心肺(体外循環)導入 → 心停止下で安全に操作

-

大動脈基部の切除 → 異常部位(弁+基部)を切り取る

-

人工弁付き人工血管を縫着 → 弁と血管を一体で置換

-

冠動脈を再建 → 冠動脈開口部を人工血管に縫合

-

体外循環離脱・止血 → 出血がないかを厳重に確認

-

閉胸・ドレーン留置 → ICUへ移動し管理

看護師としては「術後にどこを重点的に観察すべきか」を、この流れの中から逆算すると分かりやすいですよ❤。

人工心肺・低体温・人工血管置換のプロセス

ベントール手術では人工心肺と低体温管理が必須になります。

-

人工心肺:心臓を止めた状態でも全身に血液と酸素を送る装置

-

低体温法:臓器保護のために体温を一時的に下げる(約25〜28℃)

-

人工血管置換:拡張・破壊された大動脈基部を人工血管+人工弁に置き換える

👉 このプロセスで循環や凝固に大きな影響が出るため、術後の出血・凝固異常・低体温後のリバウンド熱などに注意が必要になります。

冠動脈再建と人工弁設置のポイント

ベントール手術のユニークな特徴が冠動脈再建です。

-

冠動脈の開口部を一度切り離して人工血管に再吻合する

-

吻合部が狭窄したり血流が不十分だと術後の心筋梗塞リスクにつながる

また、人工弁の種類(機械弁 or 生体弁)によって術後の管理が変わります。

-

機械弁:耐久性が高いが、生涯にわたる抗凝固療法(ワーファリン管理)が必要

-

生体弁:抗凝固は短期で済むが、耐久性がやや短い

看護師の視点❤:

-

術後に胸痛・不整脈・ST変化などがあれば冠動脈再建部のトラブルを疑う

-

抗凝固薬の有無を把握して、PT-INRや出血リスクの観察に直結させる

👀術後看護の観察ポイントとリスク管理

ベントール手術後はICUでの全身管理が中心になりますが、看護師が最も重要なのは「合併症をいち早く見抜く」ことです。

ここでは代表的な観察ポイントと、その根拠を整理していきます❤。

出血管理とドレーン観察

ベントール手術は吻合部が多いため、術後出血リスクが非常に高いです。

-

ドレーン排液量・色をこまめにチェック(急増や鮮血は要注意)

-

ドレーン詰まりがないか確認(詰まると血腫→心タンポナーデの危険)

-

輸血や止血剤の投与状況を把握する

👉 観察のコツ❤:1時間ごとのドレーン量を記録し、増加傾向を早期にキャッチしましょう。

循環動態の安定化(血圧・脈拍・心電図)

術後は循環の変動が大きく、特に血圧管理が重要です。

-

拡張期血圧の維持:低すぎると冠血流不足、上がりすぎると吻合部出血リスク

-

脈拍・リズム:心房細動や頻脈は血行動態を悪化させる

-

心電図モニター:ST変化・不整脈は冠動脈再建部のトラブルを示唆

👉 看護師の視点:「なぜこの数値を維持するのか?」を理解して観察すると報告も的確になりますよ😊。

心筋梗塞・不整脈・血栓塞栓など合併症の早期発見

ベントール手術特有のリスクに備える必要があります👇

-

冠動脈吻合部トラブル → 胸痛・ST変化・心機能低下

-

心房細動・心室性不整脈 → 突然の循環不全につながる

-

血栓塞栓症(人工弁・人工血管に血栓形成) → 脳梗塞・腎梗塞などのリスク

👉 観察の工夫❤:

-

神経学的評価(麻痺・意識変化)で脳梗塞の早期発見

-

尿量低下や血尿に注意(腎虚血や塞栓のサイン)

体温・呼吸・腎機能など全身状態の把握

術後は全身への影響も見逃せません。

-

体温管理:低体温からの復温後はリバウンド熱に注意

-

呼吸状態:人工呼吸器管理→離脱後のSpO₂低下や肺合併症に注意

-

腎機能:体外循環の影響で急性腎障害が起きやすい → 尿量・Crをモニタリング

👉 看護師の役割❤:循環だけでなく全身の小さな変化を拾って医師に迅速に報告することが、予後に直結します。

✅まとめると、術後観察の優先順位は

-

出血管理(ドレーン)

-

循環動態(血圧・心電図)

-

冠動脈再建部の合併症(心筋梗塞・不整脈)

-

全身状態(体温・呼吸・腎機能)

この順で観察していけば、ベントール手術後のリスクを的確にキャッチできますよ😊❤。

💡患者さんと家族への説明で押さえたいこと

ベントール手術は大掛かりな手術であり、患者さんもご家族も大きな不安を抱えやすいです。

看護師としては、医師の説明を補足しつつ「分かりやすく・安心できる形」で伝えることが大切です❤。

ここでは、説明の工夫や声かけのポイントを整理します。

ベントール手術の「目的」を伝える工夫

患者さんや家族は「なぜこの手術なのか?」を一番気にしています。

-

専門用語を避け、シンプルに説明:「弁と血管が弱くなっているので、まとめて新しいものに取り替える手術です」

-

手術の目的を強調:「破裂や心不全を防ぎ、これからの生活を守るために必要な手術です」

-

図やイラストを活用すると理解がスムーズ😊

術後経過と生活上の注意点

術後はICU管理となり、見慣れない機器が多くつながれるため、事前にイメージを共有しておくと不安が減ります。

-

ICUでの流れ:人工呼吸器・ドレーン・輸液ライン → 時間が経てば順次抜去される

-

合併症リスク:出血・感染・不整脈 → しっかり観察して予防していることを伝える

-

退院後の生活:抗凝固薬内服(機械弁の場合)、定期通院・画像検査、激しい運動制限

👉 看護師の視点❤:退院後の生活指導まで意識して声かけすることで「この先どうなるの?」という不安を減らせます。

不安を和らげるための看護師の声かけ

患者さんは「死んでしまうのでは…」「術後はどう生活できるのか…」と大きな不安を抱きます。

-

共感の姿勢:「不安ですよね。でもチームでしっかり見守っています」

-

安心感を与える:「出血や合併症を早く見つけるために、私たちが24時間観察しています」

-

家族へのフォロー:面会制限下では特に、経過をこまめに説明することが大切

👉 まとめポイント❤:

「手術の目的」「術後の経過」「退院後の生活」を分かりやすく伝え、不安に寄り添う声かけをすることが、患者さんと家族の信頼を深めます。

📋まとめ|ベントール手術を理解して安心の看護へ

本記事で押さえたポイントのおさらい

-

ベントール手術は大動脈基部と弁をまとめて人工弁・人工血管に置換する手術

-

適応は大動脈瘤・解離・弁膜症・マルファン症候群など、基部と弁の両方に問題がある場合が多い

-

術式は人工心肺・低体温・冠動脈再建を伴うため、大きな侵襲を伴う

看護師が臨床で活かすためのチェックリスト

-

✅ ドレーン量・排液の観察(出血管理)

-

✅ 血圧・脈拍・心電図モニタリング(循環動態)

-

✅ 冠動脈再建部のトラブルを意識した胸痛・ST変化の確認

-

✅ 不整脈・血栓塞栓症・腎機能など全身合併症の観察

-

✅ 患者さん・家族への分かりやすい説明と不安軽減の声かけ

患者さんに安心を届けるために

ベントール手術は患者さんにとって大きな試練ですが、看護師が「なぜこの手術が必要なのか」「術後に何を観察するのか」を理解していることで、より的確なケアと安心を届けられます😊。

大切なのは、知識を背景に「一緒に乗り越えましょう」という気持ちを持って寄り添うこと。看護師の存在が、患者さんとご家族にとって大きな支えになります❤。

<参考・引用>

NEWHEART