「尿路感染症(UTI)の患者さん、最近増えたけど、高齢の方だと症状がはっきりしなくて見逃しちゃいそう…💦」

「尿検査や血液検査の結果、どう読み解けばいいんだろう?」

「そもそもUTIってなんで起こるんだっけ?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?🤔

この記事では

- 尿路感染症(UTI)の基本的な定義と種類

- UTIの原因菌や感染経路

- UTIになりやすい人の特徴(リスク因子)

- UTIを見つけるための効果的なアセスメント方法

- 尿検査や血液検査など、各種検査値の詳しい読み解き方

が分かりますよ♪

UTI患者さんの早期発見と適切なケアのためには、病態生理の深い理解と、症状だけでなく検査値を結びつけた総合的なアセスメントが何よりも重要なんです!

この記事では、尿路感染症(UTI)の病態生理から、看護師が見逃さないためのアセスメントのポイント、そして検査値の具体的な読み方まで、基礎から実践までを徹底的に解説していきます。

一緒にUTIマスターを目指しましょう!✨

UTIってどんな病気?看護師が知っておきたい基本の「キ」💡

UTI、つまり尿路感染症は、私たち看護師が日常業務で本当によく出会う病気ですよね。

患者さんの不快な症状を目の当たりにすると、「早く良くなってほしいな」「もっと何かできることはないかな」って思いますよね。

そんなUTIとしっかり向き合うために、まずは病気の基本を一緒に学んでいきましょう!

どんな種類があって、どうして感染しちゃうのか、基本を知ることが適切なケアへの第一歩になりますよ😊

UTIって何?定義と種類をサクッと理解しよう!

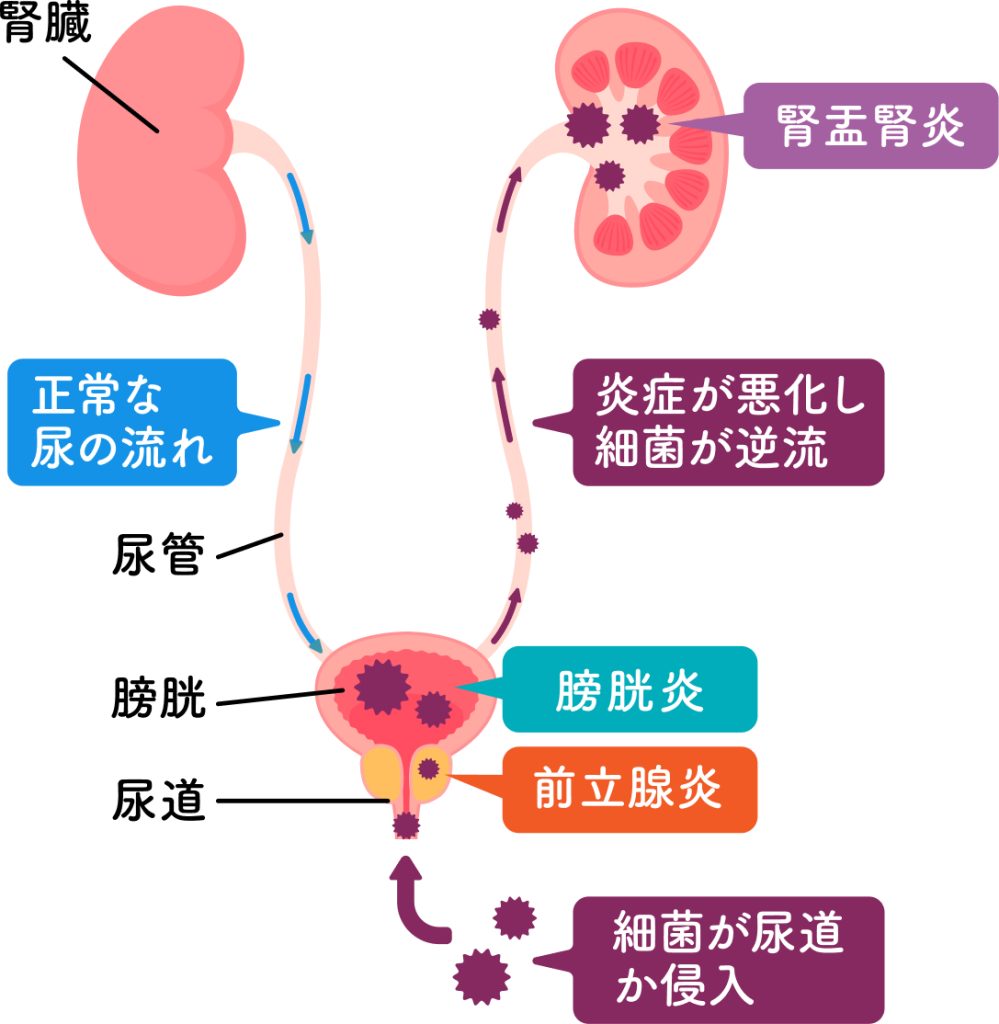

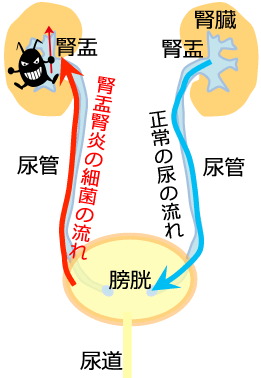

UTIは、尿が作られて体外へ排出されるまでの通り道である「尿路」に、細菌などの病原体が侵入して炎症を起こす病気の総称です。

一口にUTIといっても、感染が起こる場所によって様々な種類があり、それぞれ症状の出方や重症度が異なってきます。

患者さんの状態を正しくアセスメントするためにも、それぞれのUTIがどんな特徴を持っているのか、ここで一緒に確認していきましょうね。

膀胱炎だけじゃない!UTIの種類とそれぞれの特徴って?

UTIと聞いて、真っ先に「膀胱炎」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

もちろん膀胱炎は代表的なUTIですが、感染の広がり方によって、他にもいくつかの種類があるんですよ。

それぞれの特徴を掴んでおくと、患者さんの訴えから病態を予測しやすくなりますよ。

無症候性細菌尿って放置でいいの?見極めのポイント🔑

「あれ?尿検査で細菌が出てるけど、患者さんは何も症状がないみたい…これって大丈夫なのかな?」と思ったことはありませんか?

それが無症候性細菌尿です。

名前の通り、尿中に細菌はいるけれど、症状が全くない状態を指します。

なんでUTIになっちゃうの?原因菌と感染経路のナゾを解明🧪

UTIの原因のほとんどは、私たちの腸の中にいる細菌なんです!

「え、なんで腸の細菌が尿路に?」って思いますよね。

実は、その細菌が色々な経路を通って尿路に入り込み、悪さをしてしまうんです。

どんな菌が、どんなルートで侵入してくるのか、ここでしっかり理解しておきましょう!

大腸菌が悪さをする理由って?主要な原因菌をチェック!

UTIの原因菌の約8割を占めているのが、なんと大腸菌(Escherichia coli)なんです!

私たちの腸内にいる常在菌なのに、なぜ尿路に侵入すると問題になるのでしょうか?

| 原因菌 | 単純性UTIでの頻度 | 複雑性UTIでの頻度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 大腸菌 | 80-90% | 50-60% | 最も多い原因菌 |

| クレブシエラ属 | 10-15% | 15-20% | 院内感染で増加 |

| プロテウス属 | 5% | 10-15% | アルカリ尿を好む |

| ブドウ球菌属 | 5%(S. saprophyticus) | 10-15% | 若年女性に多い |

| 腸球菌 | 稀 | 5-10% | カテーテル関連感染 |

- 大腸菌が主な理由:

大腸菌は、もともと私たちの腸に住んでいる菌です。

便の中に多く含まれており、体の構造上、肛門と尿道が近い位置にある女性では、特に尿道に侵入しやすいんです。 - 病原性を持つ大腸菌:

通常、腸内ではおとなしくしている大腸菌ですが、尿路に侵入すると、尿路の上皮細胞に付着するための「線毛」という特殊な構造を持っていたり、毒素を産生したりすることで、炎症を引き起こすことがあります。 - その他の原因菌:

大腸菌以外にも、肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae)、プロテウス属菌(Proteus spp.)、腸球菌(Enterococcus spp.)、ブドウ球菌(Staphylococcus spp.)などもUTIの原因となることがあります。

特に、医療施設内での感染や、尿道カテーテルを使用している患者さんでは、これらの菌が原因となる割合が増える傾向があります。

尿道からどうやって広がるの?感染経路の仕組みを知ろう!

細菌が尿路に侵入する経路はいくつかありますが、最も一般的なのは「上行性感染」というルートです。

| 感染経路 | 頻度 | 経路 | 典型例 |

|---|---|---|---|

| 上行性感染 | 最も多い(85%以上) | 尿道口→尿道→膀胱→腎臓 | 女性の膀胱炎 |

| 血行性感染 | 稀 | 血流から腎臓へ | 菌血症時 |

| リンパ行性感染 | 稀 | リンパ管経由 | 骨盤内感染 |

| 直接感染 | 稀 | 隣接臓器から | 大腸炎からの波及 |

- 上行性感染が主流!:

これは、尿道の外側(外陰部や肛門周辺)にいる細菌が、尿道口から尿道内へ侵入し、そこから膀胱、さらに尿管を通って腎臓へと「上へ上へ」と広がっていく経路です。

特に女性は男性に比べて尿道が短く、肛門と尿道口が近いため、細菌が侵入しやすい構造になっています。🚽➡️ - 血行性感染:

これは稀なケースですが、体の他の場所に感染巣があり、そこから細菌が血液中に入り込み、腎臓に運ばれて感染を起こす経路です。

例えば、敗血症など全身に菌が回っているような重篤な状態の時に見られることがあります。 - リンパ行性感染:

これも比較的稀ですが、腸管や骨盤内の炎症がリンパ管を介して尿路に広がる経路です。

これらの感染経路を理解しておくことで、「どうすればUTIを予防できるか」という視点にも繋がりますね!

見逃し厳禁!UTIのサインを見つけるアセスメントのコツ🔍

UTIの患者さんを前にした時、「あれ?もしかしてUTIかな?」ってピンとくる時もあれば、「なんだかいつもと違うけど、これってUTIのサインなのかな…?」と迷ってしまう時もありますよね。

特に、症状がはっきりしない患者さんの場合は、見過ごしてしまいそうで心配になることも😥

でも大丈夫です!

ここでは、UTIのサインを見逃さないためのアセスメントのコツを、一緒にしっかり確認していきましょう。

患者さんの小さな変化に気づけるナースになれるよう、詳しく解説していきますね💖

あれ?いつもと違う…?UTIの典型症状・非典型症状の見極め方!

UTIの症状は、患者さんの年齢や体の状態によって本当に様々です。教科書通りの症状だけでなく、一見するとUTIとは結びつきにくいような「非典型的な症状」にも気づけるかが、私たち看護師の腕の見せ所なんです!👀

「排尿が痛い!」だけじゃない!UTIの意外なサインとは?

UTI、特に膀胱炎の典型的な症状といえば、頻尿や排尿時痛、残尿感などがよく知られていますよね。

でも、患者さんの訴えはそれだけではないんです。

「なんとなく下腹部が重い」「尿が濁っている気がする」「いつもより体がだるい」など、患者さん自身も「これってUTIかな?」と確信が持てないような、漠然とした不調を訴えることもあります。

患者さんとの会話の中で、「最近、どうですか?」と広く尋ねて、これらの「意外なサイン」がないか、注意深く耳を傾けてみてくださいね。👂

高齢者UTIは特に注意!非典型症状のSOSを見逃さないで🚨

高齢の患者さんは、UTIにかかっても若い方と同じようなはっきりした症状が出にくいことが多いんです。

これは、免疫機能の変化や、痛みの感じ方が鈍くなっていることなどが関係しています。

そのため、「普段と違うな」という些細な変化が、実はUTIのSOSサインである可能性も。

「いつもと違う」という患者さんやご家族の訴え、そして私たち自身の「なんとなく変だな」という感覚を大切にしてくださいね。

それこそが、非典型UTIを見つける大きな手がかりになりますから。

過去の病歴がヒントに!基礎疾患や既往歴からリスクを読み解く👀

患者さんの「今」の症状だけでなく、これまでの病歴や持病もUTIのアセスメントには欠かせない大切な情報です。

「この患者さん、もしかしたらUTIになりやすい体質かも?」というリスクを事前に把握できると、より注意深く観察したり、予防的なアプローチを考えたりすることができますよね💡

UTIリスクを高める主要な基礎疾患

| 疾患カテゴリ | 具体的疾患 | UTI発症リスク | メカニズム |

|---|---|---|---|

| 内分泌疾患 | 糖尿病 | 1.5-2.2倍 | 免疫力低下、尿糖増加、神経障害 |

| 神経疾患 | 脳卒中、パーキンソン病、脊髄損傷 | 高リスク | 神経因性膀胱、残尿増加 |

| 泌尿器疾患 | 前立腺肥大症、尿路結石、膀胱癌 | 高リスク | 尿流障害、細菌定着 |

| 免疫疾患 | ステロイド使用、化学療法中 | 高リスク | 易感染性 |

| 消化器疾患 | 便秘、便失禁 | 高リスク | 細菌移行、会陰部汚染 |

糖尿病患者さんのUTI、なぜリスクが高いの?

糖尿病をお持ちの患者さんは、そうでない方に比べてUTIを発症しやすい傾向にあるんです。

「なんでだろう?」って思いますよね。主な理由は以下の通りです。

- 高血糖による免疫力低下:

血糖値が高い状態が続くと、白血球の機能が低下し、細菌と戦う力が弱まってしまいます。🦠 - 神経障害による排尿機能の低下:

糖尿病性神経障害が進むと、膀胱の感覚が鈍くなったり、排尿をコントロールする筋肉の働きが悪くなったりして、尿が膀胱に残りやすくなります(残尿)。

尿が滞留すると、細菌が増殖しやすくなってしまうんです。 - 尿中の糖分:

高血糖の患者さんの尿には糖が多く含まれるため、これが細菌の「エサ」となり、増殖を促進してしまうこともあります。

糖尿病患者さんに特有のUTI合併症

| 合併症 | 特徴 | 致死率 | 看護師の観察ポイント |

|---|---|---|---|

| 気腫性膀胱炎 | ガス産生菌による深部感染、発熱あり | 7% | 下腹部痛、血尿、発熱の三徴候 |

| 気腫性腎盂腎炎 | 腎臓でのガス産生、重篤な全身症状 | 15%以上 | 腰背部痛、高熱、ショック症状 |

このような理由から、糖尿病患者さんのUTIは、症状が重くなりがちだったり、再発しやすかったりすることも。

日頃から血糖コントロールの状況を確認したり、排尿状態を細かくアセスメントしたりすることが大切ですよ。

尿路系の病気とUTIの関係性を深掘り!

膀胱炎や腎盂腎炎を繰り返す患者さん、男性の前立腺肥大症の患者さんなど、尿路に何らかの基礎疾患がある方は、UTIのリスクが高まることが知られています。

- 尿路結石:

結石があると尿の流れが妨げられたり、結石の表面に細菌が付着しやすくなったりして、感染を引き起こしやすくなります。 - 前立腺肥大症(男性):

肥大した前立腺が尿道を圧迫することで、尿の出が悪くなり、膀胱に尿が残りやすくなります(残尿)。

この残尿が細菌の温床となり、UTIを繰り返しやすくなります。👨🦳 - 神経因性膀胱:

脳卒中や脊髄損傷、糖尿病などで神経に障害がある場合、膀胱の収縮がうまくいかず、尿を完全に排出しきれないことがあります。

これも残尿を引き起こし、UTIの原因となります。 - 先天性の尿路異常:

お子さんの場合は、生まれつき尿路の構造に異常があることで、尿が逆流したり、たまりやすかったりしてUTIを繰り返すことがあります。

これらの既往歴がある患者さんには、UTIの症状がないか、より一層注意深くアセスメントを行う必要があります。

必要に応じて、排尿日誌をつけてもらったり、残尿量を測定したりするのも有効なアセスメント方法ですよ👍

「看護技術のスキルを上げたい!」

「久しぶりの看護師復帰で心配…」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

コレがわかれば診断に一歩近づく!UTIの検査値を徹底攻略🧪

患者さんの症状をしっかりアセスメントするのと同じくらい大切なのが、検査値を正しく読み解く力です。

「尿検査で何を見ればいいの?」「この血液検査の結果って、どういう意味?」って、疑問に思うこともありますよね。

でも、検査値は患者さんの体の中で何が起こっているのかを教えてくれる、いわば私たち看護師の強力な「目」なんです!

ここをマスターすれば、UTIの診断に一歩近づき、より的確な看護ケアに繋がりますよ。一緒に検査値の「見方」を学んでいきましょう!🔬✨

尿検査のココを見る!診断に直結する検査項目の読み解き方✨

UTIが疑われる時、まず最初に行われることが多いのが尿検査です。

患者さんの尿から、感染の手がかりとなる様々な情報が得られます。特に、尿定性や尿沈渣は、診察室ですぐに結果が出ることも多く、初期アセスメントにとても役立つ情報源なんですよ。

尿定性:潜血や白血球エステラーゼから何がわかるの?

尿定性は、試験紙を使って尿中の特定の成分を簡易的に調べる検査です。色で反応を見るので、短時間で結果が分かります。「スティックを浸して、色が変わるのを確認する」というイメージですね。UTIの診断においては、特に以下の項目に注目してください。

これらの項目が陽性になっているか、その反応の程度はどうかをしっかり確認してくださいね。

尿沈渣:白血球・細菌の量で感染の程度を推測しよう!

尿沈渣は、尿を遠心分離にかけて沈殿した成分を顕微鏡で観察する検査です。

尿定性よりも詳しく、尿中にどんな細胞や細菌がいるのか、その量や種類まで直接見ることができます。

尿定性と尿沈渣の結果を合わせて判断することで、UTIの有無や、感染の程度、そして腎臓への影響まで推測できることがあるんですよ。

尿培養検査は菌の特定に必須!結果の正しい読み方と注意点⚠️

尿定性や尿沈渣でUTIが疑われたら、次に重要なのが尿培養検査です。

これは、実際に尿中にどんな細菌がいるのか、そしてその細菌にどんな抗菌薬が効くのか(薬剤感受性)を調べるための、とても大切な検査です。

結果が出るまでに数日かかりますが、この結果が治療方針を決定する上で決定的な役割を果たします。

尿培養検査の診断基準

| 患者背景 | 診断基準 | 備考 |

|---|---|---|

| 健康女性 | 10⁵CFU/mL以上 | 2回連続で同一菌 |

| 健康男性 | 10⁴CFU/mL以上 | 汚染リスクが低い |

| カテーテル留置中 | 10⁵CFU/mL以上 | 症状の有無が重要 |

| 膀胱穿刺 | 10²CFU/mL以上 | 最も確実な方法 |

UTIの主要原因菌と頻度

| 原因菌 | 単純性UTI | 複雑性UTI | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 大腸菌 | 80-90% | 50-60% | 最も多い原因菌 |

| クレブシエラ | 5-10% | 15-20% | 院内感染で多い |

| プロテウス | 5% | 10-15% | 結石形成リスク |

| エンテロコッカス | 稀 | 5-10% | 薬剤耐性が問題 |

どの抗菌薬が効く?薬剤感受性検査の重要性って?

薬剤感受性検査は、分離された細菌に対してどの抗菌薬が有効かを調べる検査です。近年、薬剤耐性菌の増加により、この検査の重要性がさらに高まっています。

薬剤感受性検査の方法

| 検査方法 | 特徴 | 利点 | 欠点 |

|---|---|---|---|

| ディスク拡散法 | 簡便・迅速 | 経済的、短時間で結果 | 定量性に劣る |

| 微量液体希釈法 | 正確なMIC測定 | 数値化された結果 | 費用・時間がかかる |

感受性検査結果の読み方

結果は以下の3段階で表示されます:

-

S(Sensitive):感受性有り – 通常の投与量で効果が期待される

-

I(Intermediate):中間 – 高用量または局所投与で効果が期待される

-

R(Resistant):耐性 – 効果が期待できない

MIC(最小発育阻止濃度)の意味

MICは、細菌の発育を阻止する最小の薬剤濃度を示します。

数値が小さいほど、その薬剤に対する感受性が高いことを意味します。

検体の取り方で結果が変わる!?正しい採尿のコツ💡

適切な採尿は、正確な検査結果を得るための最も重要な要素です。

看護師さんが患者さんに正しい採尿方法を指導することで、検査の精度を大幅に向上させることができます。

採尿方法の種類と適応

| 採尿方法 | 適応 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 中間尿 | 一般的なUTI診断 | 外来で実施可能 | 清拭が重要 |

| カテーテル尿 | 高齢女性、出血時 | 汚染リスク低い | 感染リスクあり |

| 膀胱穿刺 | 特殊な場合 | 最も正確 | 侵襲的 |

正しい中間尿採取方法

-

手洗いの徹底:石鹸で30秒以上の手洗い

-

外陰部の清拭:前から後ろへ、清浄綿で数回清拭

-

中間尿の採取:最初の10mL以上を破棄後、中間部分を採取

-

迅速な検査:採取後2時間以内に検査、保存は冷蔵

採尿時の注意点

| 注意事項 | 理由 | 対策 |

|---|---|---|

| 月経中は避ける | 血液混入により偽陽性 | 月経終了後に実施 |

| 十分な水分摂取 | 濃縮尿は判定困難 | 採尿前に水分摂取 |

| 保存方法 | 細菌増殖による偽陽性 | 2時間以内検査、冷蔵保存 |

看護師が患者さんに指導するポイント

女性患者さんへの指導:

-

陰唇を片手で開いた状態を保つ

-

前から後ろへの清拭を徹底

-

初尿は必ず破棄する

男性患者さんへの指導:

-

包皮を引き上げた状態を保つ

-

亀頭周囲の清拭を徹底

-

初尿破棄の重要性を説明

血液検査から分かるUTIの全身状態!炎症反応と腎機能のチェック✅

UTIでは、感染の程度や全身への影響を評価するために血液検査が重要です。

看護師さんが血液検査結果を適切に解釈することで、患者さんの重症度を判断し、適切な治療方針を決定できます。

UTIで重要な血液検査項目

| 検査項目 | 正常値 | UTI時の変化 | 臨床的意義 |

|---|---|---|---|

| 白血球数(WBC) | 4,000-9,000/μL | 増加(特に好中球) | 感染の程度を反映 |

| CRP | 0.3mg/dL以下 | 上昇 | 炎症の強さを示す |

| BUN | 8-20mg/dL | 上昇の場合あり | 腎機能の評価 |

| クレアチニン | 男性0.65-1.09mg/dL、女性0.46-0.82mg/dL | 上昇の場合あり | 腎機能の評価 |

CRPや白血球数で炎症の強さを把握しよう!

CRPと白血球数は、UTIの炎症の程度を評価する重要な指標です。

これらの値を組み合わせることで、感染の重症度を正確に判断できます。

CRPの変化パターン

| CRP値 | 判定 | 臨床的意義 | 看護師の対応 |

|---|---|---|---|

| 0.3mg/dL以下 | 正常 | 炎症なし | 経過観察 |

| 0.3-3.0mg/dL | 軽度上昇 | 軽度炎症 | 膀胱炎の可能性 |

| 3.0-10.0mg/dL | 中等度上昇 | 中等度炎症 | 腎盂腎炎の可能性 |

| 10.0mg/dL以上 | 高度上昇 | 重篤な炎症 | 敗血症の可能性 |

白血球数と白血球分画の評価

白血球数の増加に加えて、白血球分画での好中球の増加と左方移動が重要です。左方移動は、骨髄から未熟な好中球が放出されることを示し、重篤な感染の指標となります。

UTIの重症度判定

| 重症度 | 白血球数 | CRP | 発熱 | 症状 |

|---|---|---|---|---|

| 軽症(膀胱炎) | 正常〜軽度上昇 | 0.3-3.0mg/dL | なし | 下部尿路症状のみ |

| 中等症(腎盂腎炎) | 増加 | 3.0-10.0mg/dL | 38℃以上 | 全身症状あり |

| 重症(敗血症) | 著明増加または減少 | 10.0mg/dL以上 | 高熱または低体温 | ショック症状 |

腎機能が悪化してない?BUN・Cr値の変動を見逃すな!

UTIでは、特に腎盂腎炎の場合、腎機能の評価が重要です。

BUNとクレアチニンの変化を適切に評価することで、腎機能障害の早期発見と治療効果の判定が可能になります。

BUNとクレアチニンの特徴

| 検査項目 | 特徴 | 影響因子 | UTIでの意義 |

|---|---|---|---|

| BUN | 変動しやすい | 脱水、蛋白摂取量、薬剤 | 腎前性要因の影響を受けやすい |

| クレアチニン | 安定している | 筋肉量、年齢、性別 | 腎機能の正確な評価 |

BUN/Cr比による病態の判別

| BUN/Cr比 | 判定 | 考えられる病態 | 看護師の対応 |

|---|---|---|---|

| 10-20 | 正常 | 腎機能正常 | 経過観察 |

| 20以上 | 高値 | 腎前性要因、脱水 | 水分バランスの評価 |

| 10未満 | 低値 | 肝機能障害、栄養不良 | 全身状態の評価 |

UTIで腎機能が悪化するケース

-

急性腎盂腎炎:炎症により一時的な腎機能低下

-

慢性腎盂腎炎:繰り返す感染により腎瘢痕形成

-

敗血症:全身の循環不全により腎機能悪化

-

脱水:発熱・食事摂取不良により腎前性腎不全

看護師が注意すべき腎機能悪化のサイン

| 症状・所見 | 評価ポイント | 緊急度 |

|---|---|---|

| 尿量減少 | 時間尿量<0.5mL/kg/h | 高い |

| 浮腫 | 顔面、下肢の浮腫 | 中等度 |

| 高血圧 | 収縮期血圧>140mmHg | 中等度 |

| 意識障害 | 尿毒症性脳症 | 高い |

腎機能保護のための看護ケア

| ケア内容 | 目的 | 実施方法 |

|---|---|---|

| 水分管理 | 脱水予防、尿量確保 | 適切な水分摂取量の計算・指導 |

| 薬剤管理 | 腎毒性薬剤の回避 | 薬剤投与量の調整確認 |

| 感染コントロール | 感染の早期治療 | 抗菌薬の適切な投与 |

| モニタリング | 早期発見 | 定期的な尿量・血圧測定 |

UTIの検査値を正確に読み解くことで、看護師さんは患者さんの状態をより深く理解し、適切なケアを提供できます。

尿検査から血液検査まで、それぞれの検査の意義を理解し、総合的な判断力を身につけることが重要です。

患者さんの安全と回復のために、これらの知識を活用して質の高い看護を提供していきましょう🌟

なぜあの患者さんはUTIに?看護師が知るべき原因とリスク因子⚠️

UTIは偶然発症するものではなく、特定の原因とリスク因子が複雑に関わり合って発症します。

看護師さんが患者さんの背景を深く理解し、「なぜこの患者さんがUTIになったのか?」を考えることで、より効果的な予防策と治療ケアが提供できます。

解剖学的要因から医療行為、基礎疾患まで、UTIの発症メカニズムを多角的に理解していきましょう💡

女性は特に注意!性差や生理機能からくるUTIリスクの正体🚻

女性のUTI発症率は男性の約50倍と圧倒的に高く、これは単なる偶然ではありません。

女性特有の解剖学的・生理学的要因が深く関わっています。

男女の解剖学的違いがUTIリスクに与える影響

| 項目 | 女性 | 男性 | UTIリスクへの影響 |

|---|---|---|---|

| 尿道長 | 3-4cm | 18-20cm | 女性は細菌の上行感染が容易 |

| 尿道の形状 | 直線的 | S字状に湾曲 | 女性は細菌の侵入・定着が簡単 |

| 尿道口の位置 | 膣前庭部 | 陰茎先端 | 女性は肛門・膣に近く汚染されやすい |

| 尿道の太さ | 太い | 細い | 女性は細菌の通過が容易 |

女性の尿道が短いこととUTIの関係性とは?

女性の尿道の短さは、UTI発症における最も重要な解剖学的要因です。

女性の短い尿道がUTIリスクを高める理由

1.細菌の移行距離が短い

- 大腸菌などの細菌が尿道口から膀胱に到達するまでの距離がわずか3-4cm

- 男性の場合は18-20cmの長い道のりを通過する必要がある

2.細菌の定着時間が短い

- 短時間で膀胱に到達するため、尿流による洗浄作用が働く前に感染が成立

- 男性では長い尿道を通過する間に細菌が排除される機会が多い

3.自然なバリア機能の不足

- 男性の尿道には前立腺部や膜性尿道など生理的狭窄部があり、細菌の上行を阻害

- 女性にはこのような物理的バリアが存在しない

性行為とUTIの関係

性行為は女性にとって重要なUTIリスク因子です。

| 性行為による感染メカニズム | 予防策 |

|---|---|

| 細菌の機械的押し上げ | 性行為後の速やかな排尿 |

| 尿道口周囲の外傷 | 十分な潤滑の確保 |

| 膣内細菌叢の変化 | 性交前後の清潔保持 |

閉経後の女性がUTIになりやすいワケ👩🦳

閉経後女性のUTIリスクは、エストロゲンの急激な減少によって複合的に高まります。

エストロゲン減少がUTIリスクを高める5つのメカニズム

1.膣の自浄作用の低下

- エストロゲンの減少により膣上皮細胞のグリコーゲンが減少

- デーデルライン桿菌(乳酸菌)の栄養源が不足し、膣内pH上昇

- 病原菌の増殖が促進される環境に変化

2.膣・尿道粘膜の萎縮

- 粘膜が薄くなり、バリア機能が低下

- 細菌の侵入や定着が容易になる

3.膀胱・尿道の血流低下

- 組織の抵抗力が低下し、感染しやすくなる

- 免疫細胞の集積が困難になる

4.膣内細菌叢の変化

- ラクトバチルス(乳酸菌)の減少

- 大腸菌などの病原菌の増加

5.尿道括約筋機能の低下

- 残尿量の増加により細菌の増殖環境が形成される

閉経後女性のUTI予防戦略

| 予防方法 | 効果 | 看護師の役割 |

|---|---|---|

| エストロゲン膣錠 | 膣内環境の改善 | 使用方法の指導・経過観察 |

| プロバイオティクス | 膣内細菌叢の改善 | 継続使用の重要性説明 |

| フェムゾーンケア | 清潔保持・保湿 | 適切なケア方法の指導 |

| 水分摂取の促進 | 尿流による洗浄効果 | 個別の水分摂取計画立案 |

医療行為が引き金になることも!?医原性UTIリスクを徹底理解🩺

医療現場では、治療のために実施される処置や手技がUTIの原因となることがあります。

これを医原性UTIと呼び、看護師さんの適切な知識と対応が予防の鍵となります。

尿路カテーテルがなぜ危険?CAUTIの最大のリスク因子👿

カテーテル関連尿路感染症(CAUTI)は、医療関連感染の中で最も頻度が高い感染症の一つです。

CAUTIの発症メカニズム

| 感染経路 | 発生時期 | 頻度 | 予防策 |

|---|---|---|---|

| 挿入時感染 | 挿入直後 | 初期感染の主要因 | 厳格な無菌操作 |

| 細菌の外表面上行 | 挿入後数日 | 最も多い | 閉鎖系の維持 |

| バイオフィルム形成 | 長期留置時 | 治療困難 | 適時抜去 |

| 接続部汚染 | 管理中 | 人為的ミス | 適切な採尿方法 |

CAUTIの主要リスク因子

1.留置期間

- 1日あたり3-10%の細菌尿発生率

- 30日で100%の確率で細菌尿発生

2.患者因子

- 女性(男性の2-3倍のリスク)

- 高齢者

- 糖尿病患者

- 免疫抑制状態

3.医療従事者因子

- 不適切な挿入手技

- 閉鎖系の破綻

- 不要な膀胱洗浄

CAUTIの予防バンドル「S.T.O.P. UTI」

| 項目 | 内容 | 看護師の役割 |

|---|---|---|

| S(sterile) | 無菌的挿入 | 挿入手技の習得・指導 |

| T(timely) | 適時抜去 | 留置適応の日々評価 |

| O(optimal) | 最適な位置決め | 適切な固定・管理 |

| P(proper) | 適切な検体採取 | 正しい採尿方法の実施 |

泌尿器科処置後のUTI予防、どうすればいい?

泌尿器科処置後のUTI発症率は3-7%と報告されており、適切な予防策が重要です。

泌尿器科処置のUTIリスク

| 処置 | UTI発症率 | 主要リスク因子 |

|---|---|---|

| 膀胱鏡検査 | 1-3% | 処置時間、患者年齢 |

| 尿道拡張術 | 1-2% | 処置回数、基礎疾患 |

| 逆行性尿路造影 | 1-2% | 造影剤使用、尿路異常 |

| 経尿道的手術 | 5-15% | 手術時間、残尿量 |

処置後UTI予防のための看護ケア

1.処置前の準備

- 尿培養検査の実施

- 既存の尿路感染の治療完了確認

- 患者の免疫状態の評価

2.処置中の感染対策

- 厳格な無菌操作の徹底

- 器械の適切な滅菌確認

- 最小限の処置時間

3.処置後の観察とケア

- 感染徴候の早期発見

- 適切な水分摂取の促進

- 必要に応じた予防的抗菌薬の投与

処置後の観察ポイント

| 観察項目 | 正常範囲 | 異常時の対応 |

|---|---|---|

| 体温 | 37.5℃未満 | 発熱時は医師報告 |

| 尿性状 | 淡黄色・透明 | 混濁・血尿時は経過観察 |

| 排尿状況 | 排尿痛なし | 疼痛時は鎮痛剤考慮 |

| 全身状態 | 倦怠感なし | 症状悪化時は検査実施 |

免疫力がカギ!基礎疾患とUTIリスクの関係性🛡️

基礎疾患による免疫機能の低下は、UTIの発症リスクを大幅に高めます。

看護師さんが患者さんの免疫状態を適切に評価し、個別的な予防策を立案することが重要です。

糖尿病患者さんの免疫力が低下しやすい理由って?

糖尿病患者のUTI発症率は一般人口の1.5-2.2倍と高く、その背景には複数の免疫機能障害があります。

糖尿病による免疫機能低下の詳細メカニズム

1.自然免疫の障害

- 好中球の貪食能力低下

- マクロファージの殺菌能力減弱

- 補体系の活性化不全

2.獲得免疫の障害

- 抗体産生能力の低下

- T細胞機能の低下

- 免疫記憶の形成不全

3.高血糖による直接的影響

- 細菌の栄養源となる尿糖の増加

- 白血球の化学走性の低下

- 細胞内グルコース濃度の上昇による機能低下

糖尿病患者のUTI特有の合併症

| 合併症 | 発症機序 | 致死率 | 看護師の対応 |

|---|---|---|---|

| 気腫性膀胱炎 | ガス産生菌感染 | 7% | 下腹部痛・発熱の監視 |

| 気腫性腎盂腎炎 | 腎組織のガス産生 | 15%以上 | 腰痛・ショック症状の観察 |

| 腎乳頭壊死 | 血管障害による虚血 | 高い | 血尿・腎機能低下の監視 |

免疫抑制剤使用中の患者さんのUTIリスク、どう管理する?

免疫抑制剤使用患者では、UTIの発症率が高く、重篤化しやすいため、特別な注意が必要です。

免疫抑制剤による感染リスクの増加

| 薬剤分類 | 作用機序 | UTIリスク | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ステロイド | 炎症抑制・免疫抑制 | 高い | 易感染性・症状マスク |

| 抗癌剤 | 細胞増殖抑制 | 非常に高い | 好中球減少・粘膜障害 |

| 免疫抑制剤 | T細胞活性化阻害 | 高い | 日和見感染のリスク |

| 生物学的製剤 | 特定免疫経路阻害 | 中等度 | 特異的感染リスク |

免疫抑制患者のUTI予防・管理戦略

- 1.予防的対策

- 厳格な清潔管理

- 定期的な尿検査

- 早期発見・早期治療

2.監視項目

- 白血球数・好中球数の推移

- 微熱を含む体温変化

- 非典型的症状の出現

3.治療上の注意点

- 広域抗菌薬の早期使用

- 培養結果に基づく薬剤選択

- 長期間の治療継続

免疫抑制患者のUTI管理における看護師の役割

| 看護行為 | 頻度 | 観察ポイント | 緊急時対応 |

|---|---|---|---|

| バイタルサイン測定 | 4-6時間毎 | 微熱・頻脈の早期発見 | 医師への即座報告 |

| 尿性状観察 | 各排尿時 | 混濁・血尿の有無 | 検体採取・検査依頼 |

| 全身状態評価 | 8時間毎 | 倦怠感・食欲低下 | 重症度判定・治療調整 |

| 感染予防教育 | 継続的 | 手洗い・清潔保持 | 患者・家族への指導 |

高リスク患者への包括的アプローチ

看護師さんは、以下の要素を総合的に評価し、個別的なケアプランを立案することが重要です:

1.患者背景の評価

- 年齢・性別・既往歴

- 現在の基礎疾患・薬物療法

- 免疫機能の状態

2.環境因子の評価

- 入院環境・感染リスク

- 医療デバイスの使用状況

- 清潔保持能力

3.予防策の個別化

- リスクレベルに応じた予防強度

- 患者教育内容の調整

- 家族・介護者への指導

UTIの発症には多くの要因が関わっており、看護師さんの専門的な知識と観察眼が患者さんの安全を守る重要な役割を果たします。

一人ひとりの患者さんの背景を理解し、個別的で効果的な予防ケアを提供することで、UTIの発症を最小限に抑えることができます。

患者さんの健康と安全のために、これらの知識を活用して質の高い看護を実践していきましょう🌟

UTIの重症化を防ぐ!合併症と看護師の役割🚨

UTIは、きちんと治療すれば比較的早く良くなることが多い病気ですが、もし見過ごしてしまったり、治療が遅れてしまったりすると、思わぬ大きな病気に繋がってしまうことがあるんです。

特に、重篤な合併症である腎盂腎炎や敗血症は、患者さんの命に関わる可能性もあります。

私たち看護師が、これらのサインを早期に見つけて迅速に対応することが、患者さんの命と健康を守る上で本当に重要になります。

ここでは、UTIの重症化を防ぐための、看護師の皆さんの大切な役割について、じっくり解説していきますね💪

腎盂腎炎に要注意!UTIが引き起こす深刻な合併症⚡

膀胱炎などの下部尿路感染症が悪化して、菌がさらに奥の腎臓まで到達してしまうと、「腎盂腎炎」という上部尿路感染症を引き起こします。

これは、膀胱炎とは比べ物にならないほど重い症状が出たり、腎機能に影響を与えたりすることもある、深刻な合併症なんです。

腎盂腎炎の症状と、膀胱炎との違いを明確に!

「膀胱炎と腎盂腎炎って、どう違うの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

どちらも尿路感染症ですが、感染している場所が異なるため、症状の出方にも大きな違いがあります。

この違いをしっかり把握することが、早期発見の鍵になりますよ。

患者さんが「なんだか腰が痛い」「急に震えが止まらなくなって高熱が出た」と訴えたら、すぐに腎盂腎炎を疑って医師に報告できるように、この違いを頭に入れておいてくださいね。

腎機能低下を防ぐ!腎盂腎炎の早期発見・早期治療の重要性

腎盂腎炎は、腎臓という大切な臓器に炎症が起こる病気です。

適切な治療が遅れると、腎臓の機能が低下してしまったり、さらに重篤な合併症へと進行してしまったりするリスクがあります。

- 腎機能への影響:

炎症が長引くと、腎臓の組織が損傷し、慢性腎臓病へと移行する可能性もゼロではありません。

特に、片方の腎臓に結石があるなど、もともと腎機能に不安がある患者さんの場合は、より注意が必要です。 - 重症化と全身への影響:

腎臓は血液をろ過する重要な役割を担っているため、炎症が腎臓から全身に広がると、敗血症という命に関わる状態に陥る可能性もあります。

この敗血症については、次のセクションで詳しく見ていきますね。 - 私たち看護師の役割:

だからこそ、私たち看護師は、患者さんの体温、腰背部痛の有無や程度、全身倦怠感、食欲不振、尿量や尿の性状など、全身状態を常に注意深く観察し、腎盂腎炎を疑うサインがあれば、迷わず迅速に医師へ報告することが求められます。

早期に抗菌薬治療を開始することで、炎症の拡大を防ぎ、腎機能の保護、そして患者さんの早期回復に繋がるんです。

小さな変化を見逃さない「目」と、迅速な行動が、患者さんを救うことになりますよ!✨

最悪の事態は避けたい!敗血症への進展と看護師の迅速な対応が命を救う🦸♀️

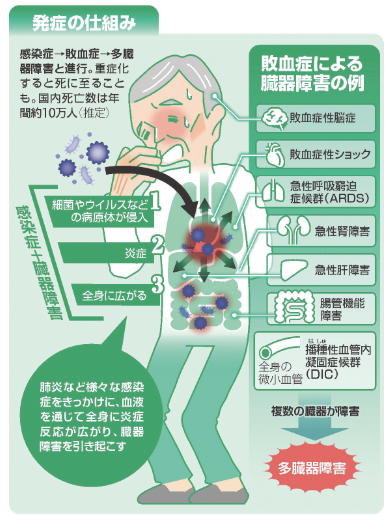

UTIの合併症の中でも、最も恐ろしく、そして私たち看護師の迅速な対応が文字通り患者さんの命を救うことになるのが「敗血症」です。

尿路感染症から全身に炎症が波及し、生命を脅かす臓器障害を引き起こす状態を指します。

一刻を争う事態になることもあるので、その初期症状と対応をしっかり頭に入れておきましょう!

敗血症の初期症状を見抜く!全身状態の観察ポイント

敗血症は、発見が遅れると非常に重篤な状態に陥ります。

そのため、「もしかして敗血症かも?」と疑う視点と、初期のわずかなサインを見逃さない観察力が私たち看護師には求められます。

特に、高齢者や免疫力が低下している患者さんは、典型的な症状が出にくいこともあるため、注意が必要です。

敗血症の重症度分類

| 重症度 | 定義 | 主要症状 | 死亡率 |

|---|---|---|---|

| 敗血症 | 感染+臓器機能不全 | 発熱・頻脈・意識障害 | 10-20% |

| 重症敗血症 | 敗血症+臓器障害 | ショック・多臓器不全 | 20-40% |

| 敗血症性ショック | 敗血症+循環不全 | 血圧低下・乏尿 | 40-60% |

敗血症の全身症状

1.循環器症状

- 頻脈(HR>90/分)

- 血圧低下

- 末梢冷感

- 毛細血管再充満時間延長

2.呼吸器症状

- 頻呼吸(RR>20/分)

- 呼吸困難

- 酸素飽和度低下

3.神経症状

- 意識混濁

- 不穏・せん妄

- 反応性低下

4.皮膚症状

- 発疹・点状出血

- 皮膚の湿潤・乾燥

- チアノーゼ

年齢別の敗血症症状の特徴

| 年齢群 | 特徴的症状 | 注意点 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 発熱を示さない場合が多い | 低体温・活動性低下に注意 |

| 成人 | 典型的な症状を示す | 急激な変化に注意 |

| 小児 | 発熱・不機嫌・哺乳不良 | 脱水・ショックに注意 |

緊急時の対応フローを確認!医師への報告のタイミングと内容

敗血症が疑われる場合、看護師さんの迅速で正確な報告が患者さんの予後を左右します。

敗血症疑い時の緊急対応フロー

1.初期評価(5分以内)

- バイタルサインの測定

- 意識レベルの評価

- 感染源の特定

2.医師への報告(10分以内)

- SBAR形式での報告

- 緊急度の伝達

- 指示の確認

3.初期治療の開始(30分以内)

- 血液培養の採取

- 抗菌薬の投与

- 輸液療法の開始

医師への報告内容(SBAR形式)

| 項目 | 内容 | 報告例 |

|---|---|---|

| S(Situation) | 現在の状況 | 「○○さんが急に発熱し、意識レベルが低下しています」 |

| B(Background) | 背景情報 | 「UTIで治療中、昨日から38℃の発熱がありました」 |

| A(Assessment) | 評価・判断 | 「敗血症を疑います。qSOFA 2点です」 |

| R(Recommendation) | 提案・要請 | 「医師の診察と血液培養の指示をお願いします」 |

緊急時の優先順位

| 優先度 | 対応内容 | 実施時間 |

|---|---|---|

| 最優先 | 気道確保・酸素投与 | 即座 |

| 優先 | 血管確保・輸液開始 | 15分以内 |

| 準優先 | 血液培養採取 | 30分以内 |

| その後 | 抗菌薬投与 | 1時間以内 |

敗血症患者の継続的モニタリング

| 監視項目 | 頻度 | 正常範囲 | 異常時の対応 |

|---|---|---|---|

| バイタルサイン | 15分毎 | 安定範囲内 | 医師報告・治療調整 |

| 尿量 | 1時間毎 | 0.5mL/kg/h以上 | 腎機能評価 |

| 意識レベル | 30分毎 | 清明 | 神経学的評価 |

| 血液検査 | 6時間毎 | 改善傾向 | 治療効果判定 |

家族への説明と支援

敗血症は生命に関わる重篤な状態であり、家族の不安も大きくなります。

看護師さんの温かい支援が重要です

1.病状説明の支援

- 医師の説明に同席

- 理解度の確認

- 追加質問への対応

2.心理的支援

- 不安の傾聴

- 情報提供

- 希望の維持

3.面会の調整

- 感染予防対策の説明

- 面会時間の調整

- 家族の健康管理

UTIの合併症は適切な観察と迅速な対応により予防・治療が可能です。

看護師さんの専門的な知識と優しいケアが、患者さんの回復と安全を支える重要な役割を果たします。

日々の観察を大切にし、患者さんの変化に敏感に対応することで、重篤な合併症を防ぎ、患者さんの健康を守っていきましょう🌟

UTIの病態を理解して一歩リード!看護師のための重要ポイントまとめ💡

今回の記事では、尿路感染症(UTI)の病態について、看護師の皆さんが日々の業務で自信を持ってアセスメントできるよう、様々な角度から詳しく解説してきましたね😉

記事の要点

- UTIとは、尿路に細菌が侵入して炎症を起こす病気です。

膀胱炎だけでなく、腎盂腎炎や尿道炎、前立腺炎など、感染部位によって種類が異なります。 - 症状がなくても要注意な「無症候性細菌尿」は、妊婦さんや特定の医療処置前など、限られたケースで治療が必要になります。

高齢者では非典型的な症状として、意識レベルの変化や食欲不振などにも注意が必要です。 - UTIの原因の多くは、腸内にいる大腸菌です。

女性は尿道が短いことや、閉経によるホルモン変化がリスクを高めます。 - 尿路カテーテルは、医原性UTI(CAUTI)の最大のリスク因子です。

カテーテル管理における清潔操作の徹底が予防に繋がります。 - 糖尿病や尿路結石、前立腺肥大症など、基礎疾患がある患者さんは、UTIのリスクが高いことを理解し、より注意深くアセスメントする必要があります。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)では、白血球や細菌の有無、潜血、タンパクなどを確認し、炎症の有無や程度を判断します。

特に、白血球エステラーゼや亜硝酸塩は感染の重要な手がかりになります。 - 尿培養検査と薬剤感受性検査は、原因菌の特定と、その菌にどの抗菌薬が効くかを知るために不可欠です。

正しい採尿方法を患者さんに指導することも、私たち看護師の大切な役割です。 - 血液検査では、CRPや白血球数で炎症の強さを、BUNやCr値で腎機能への影響を評価します。

- 腎盂腎炎は、高熱や悪寒、腰背部痛を伴う重篤な合併症で、膀胱炎との違いを明確に把握し、早期発見・早期治療に繋げることが腎機能保護に重要です。

- 敗血症は、UTIから全身に炎症が波及する生命を脅かす状態です。

発熱、頻呼吸、意識レベルの変化、血圧低下など、わずかな初期症状も見逃さず、迅速に医師に報告し対応することが患者さんの命を救います。

患者さんの小さな変化に気づき、検査値を読み解くことで、より質の高い看護を提供できるよう、一緒に頑張っていきましょうね!💪