「経管栄養ってなんだか難しそう…😥 手順もたくさんあって、何から覚えればいいのかわからない!

在宅でのケアも不安だし、合併症が起きたらどうしよう…😭」そう思う方もいるかもしれませんね。

経管栄養の基本と安全な実践方法をマスターすれば、自信を持ってケアができるようになります!✨

この記事では、初心者看護師さんでもわかりやすいように、経管栄養の基本から手順、合併症対策、在宅ケアのポイントまで、まるっと解説します!😊

これを読めば、経管栄養がもっと身近に感じられるはず!

👀経管栄養の他の記事も見る

経管栄養のトラブル防止ガイド|誤嚥・栄養剤漏れを回避する方法

経管栄養とは?🤔基本からわかりやすく解説

経管栄養って、なんだか難しそうに感じますよね~💦

でも、実はとってもシンプルなんです!

経管栄養は、口から食事を摂るのが難しい患者さんに、必要な栄養を直接胃や腸に届ける方法なんですよ😊

これから、その目的や特徴、どんなケースで必要になるのかを詳しくお話ししますね✨

経管栄養の目的と特徴

経管栄養の一番の目的は、口から十分な栄養を摂取できない患者さんに、必要なエネルギーや栄養素を届けることです💖

例えば、病気や手術後で体力が落ちている時や、嚥下機能が低下している場合に役立ちます。

さらに、経管栄養は患者さんの状態に合わせて、胃や腸に直接栄養を届けるので、消化器官をしっかり活用できるのも特徴なんです🌟

経管栄養が必要なケース

経管栄養が必要になるのは、例えばこんな場合です👇

- 脳卒中で嚥下機能が低下している方

- 食道がんや胃がんの手術後で食事が難しい方

- 意識障害があって口から食べられない方

他にも、神経系や消化器系の病気など、様々な理由で経管栄養が必要になることがあります🥺

状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切ですね✨

経管栄養の種類をチェック!💉鼻から?お腹から?

経管栄養にはいくつかの種類がありますが、それぞれの特徴を知ることで、患者さんに合った方法を選べますよね😊

ここでは「経鼻経管栄養」「胃ろう(PEG)」「腸ろう」の3つについて、わかりやすく解説します✨

LIFULLより引用

経鼻経管栄養:一時的な栄養補給にピッタリ

経鼻経管栄養は、鼻からチューブを通して胃や腸に栄養を届ける方法です💡

手術が不要で、比較的簡単に始められるのが魅力ですね♪

一時的な栄養補給に適しており、意識障害や嚥下障害がある患者さんに使われることが多いです。

ただし、長期間使用すると鼻や喉に負担がかかることもあるので、定期的なケアが必要です💖

胃ろう(PEG):長期的な栄養管理の強い味方

胃ろうは、お腹に小さな穴を開けてチューブを通し、胃に直接栄養を届ける方法です🌟

長期的な栄養管理が必要な場合に適しており、嚥下困難な患者さんに多く使われます。

チューブが抜けにくく、管理が比較的簡単なのもポイントです😉

ただし、手術が必要なので、患者さんの状態をしっかり見極めることが大切ですね。

腸ろう:胃をバイパス!特別な場合に選択

腸ろうは、胃を経由せずに小腸に直接栄養を届ける方法です🍀

胃に問題がある場合や、特定の病状で胃を使えない場合に選ばれます。胃ろうよりも専門的な管理が必要で、合併症のリスクも高いことから、慎重な判断が求められます🧐

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるので、患者さんの状態や生活環境に合わせて選ぶことが大切ですね😊

看護師向け👩⚕️経管栄養の実践手順

準備:笑顔で声かけ&物品を揃えよう

まずは患者さんに笑顔で声をかけて安心感を与えましょう😊

「こんにちは!今日は経管栄養を行いますね。

少しお腹に栄養を入れますので、気になることがあれば教えてくださいね!」といった優しい声かけがポイントです✨

準備する物品は、栄養剤、注入器具、白湯、ガーゼ、手袋など。

栄養剤は室温に戻しておくと患者さんの負担が軽減されますよ😉

必要な量や種類を指示箋で確認し、物品が不足していないか再チェックしてくださいね。

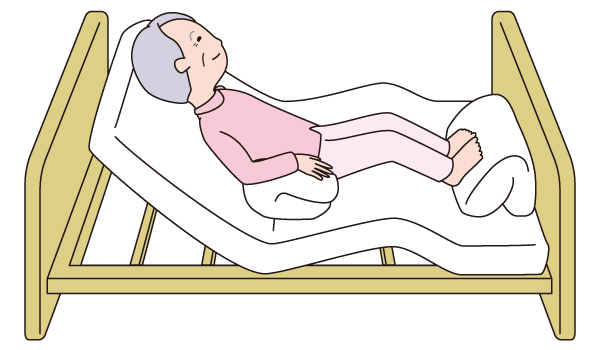

注入:体位に注意!ゆっくりと栄養を

注入時は、患者さんの体位を30~45度の半坐位に整えるのが基本です。

90度の座位も良いとされています。

また終了後少なくとも30分は体位を維持することが大切です。

これで誤嚥のリスクを減らせますよね♪

背中や腰にクッションを入れて、楽な姿勢を保てるようサポートしましょう💖

栄養剤は急速に注入せず、ゆっくりと時間をかけて行います。

成人の場合、1時間に100~150ml程度が目安です。

患者さんの状態を見ながら調整してくださいね。

観察:あれ?なんかおかしい?観察ポイント

注入中は患者さんの顔色、呼吸、腹部の膨満感、吐き気などを観察します👀

異常があればすぐに中断し、医師に報告しましょう。

特に、急な咳やむせ込み、SpO2低下などの症状には注意が必要です。

注入後は排ガスや排便の有無も確認してくださいね。

患者さんの安全を守るため、細やかな観察が大切です✨

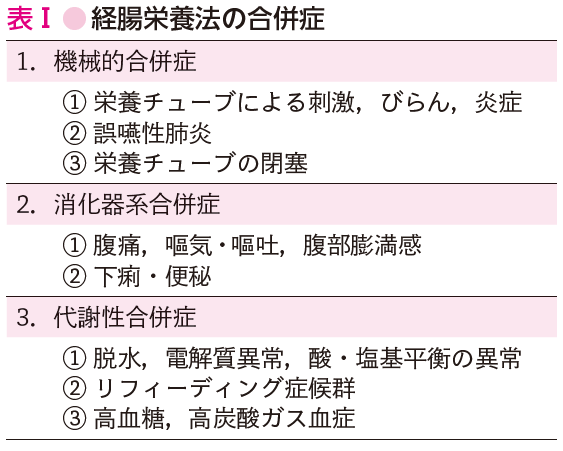

経管栄養で起こりやすい合併症とその対策🚑

経管栄養を行う際には、いくつかの合併症が起こる可能性がありますが、事前に知識を持っていれば冷静に対応できますよね😊

ここでは、消化器系、呼吸器系、その他のトラブルについて、原因と対策を詳しく解説します✨

ニュートリー株式会社より引用

消化器系のトラブル:下痢、便秘、嘔吐…原因と対応

下痢

原因としては、抗生物質の使用、栄養剤の種類や注入速度が挙げられます。

対策: 栄養剤の変更(低脂肪や低浸透圧のもの)、注入速度の調整、整腸剤の使用などを検討しましょう。また、抗生物質の見直しも有効です。

便秘

原因は食物繊維や水分不足、運動不足などです。

対策: 食物繊維入りの栄養剤、水分補給、腹部マッサージ、緩下剤の使用を検討してください。

嘔吐

原因は栄養剤の逆流や注入速度が速すぎること、胃の排出能力低下などです。

対策: 注入速度をゆっくりにし、30~45度の半坐位を保つことが重要です。

呼吸器系のトラブル:誤嚥性肺炎を防ごう

誤嚥性肺炎は特に注意が必要な合併症です😱

原因: 栄養剤や胃内容物が気管に入ることで発生します。

対策:

- 体位: 注入時は30~45度の半坐位を保ち、注入後も少なくとも30分程度維持します。

- 注入速度: ゆっくりと注入することでリスクを軽減します。

- 胃残量: 定期的に確認し、多い場合は注入量を調整します。

- 口腔ケア: 口腔内を清潔に保つことで細菌の繁殖を防ぎます。

その他のトラブル:チューブ閉塞、感染…

チューブ閉塞

原因は栄養剤や薬剤の残留、カテーテルの折れ曲がりなどです。

対策:

- 注入前後にぬるま湯でチューブを洗浄する。

- 薬剤は完全に溶解してから注入する。

- 閉塞時は専用の溶解剤や器具を使用します。

感染

原因は不衛生な管理や挿入部の感染です。

対策:

- 手洗いや器具の清潔な取り扱いを徹底する。

- 挿入部を清潔に保ち、異常があれば速やかに報告します。

経管栄養は患者さんの状態に合わせた適切な管理が大切です。

日々の観察をしっかり行い、合併症を未然に防ぎましょうね😊

在宅での経管栄養🏠家族への指導ポイント

在宅での経管栄養を安全に行うためには、家族への丁寧な指導が欠かせませんよね😊

ここでは、注入方法、チューブ管理、緊急時の対応について、わかりやすく解説します✨

![経管栄養を行っている高齢女性患者さんのイラスト🎨【フリー素材】|看護roo![カンゴルー]](https://img.kango-roo.com/upload/images/ki/gavage-older-women-thumbnail-re1.jpg)

注入方法:わかりやすく丁寧に伝えよう

注入方法を教える際は、手順を一つずつ丁寧に説明し、実際に家族に操作してもらうことが大切です💡

例えば、「まず手を洗い、栄養剤を室温に戻してから注入ボトルに移します。次にチューブと接続し、空気を抜いてからゆっくり注入します」といった具体的な指示を出すとわかりやすいですよね。

注入速度や体位(30~45度の半坐位)についても、誤嚥を防ぐために詳しく説明しましょう💖

また、注入後は白湯でチューブを洗浄することも忘れずに伝えてくださいね。

チューブ管理:清潔を保つのが重要

チューブの清潔を保つことは、感染症予防のために非常に重要です🌟

毎日、挿入部を石鹸と水で優しく洗い、乾燥させることを基本とします。

注入器具はミルトンなどで消毒し、チューブが詰まった場合はぬるま湯で洗い流す方法も教えておくと安心ですね😉

また、口腔ケアも重要で、歯ブラシや専用スポンジを使って毎日清潔に保つよう指導しましょう。

筆者の経験談🌟

筆者の病院では経管栄養の後、フラッシュ

緊急時の対応:慌てず連絡!

緊急時の対応について事前に説明しておくことで、家族は安心して対応できます🍀

例えば、チューブが抜けた場合や詰まった場合、患者さんの状態が急変した場合など、どのような状況でどこに連絡すれば良いのかを明確に伝えましょう。連絡先リストを渡したり、緊急時の流れを説明するのも効果的です。「いつ」「どのように抜けたのか」「患者さんの状態」を冷静に報告できるよう、具体的な事例を挙げて説明すると理解が深まりますね😊。

在宅での経管栄養は、家族の協力が欠かせません。丁寧な指導で不安を取り除き、安全なケアをサポートしましょう✨

経管栄養における患者さんのQOLを高めるケア✨

経管栄養を受けている患者さんのQOLを向上させるためには、身体的・精神的なケアがとても大切ですよね😊

ここでは、具体的なケア方法を3つのポイントに分けてご紹介します🌟

1. 栄養管理:適切な栄養で健康をサポート

経管栄養では、患者さんの状態に合わせた栄養剤の選択が重要です。

例えば、消化器トラブルを防ぐために、食物繊維を含む栄養剤を選ぶのも効果的です🍎

栄養剤の温度は人肌程度にし、注入速度を守ることで、下痢や逆流を予防できますよ✨

また、体位を30〜45度に保つことで、誤嚥のリスクを軽減できます👍

2. 口腔ケア:お口の健康を守る

経管栄養中でも、口腔ケアは欠かせません🪥

毎日歯ブラシやスポンジブラシを使ってお口の中を清潔に保ちましょう。

口腔ケアを行う際は、「お口をきれいにしますね」と声をかけることで、患者さんの安心感を高められます😊

3. 精神的なサポート:心に寄り添うケア

経管栄養は患者さんにとって不安やストレスの原因になることもあります🍀

そのため、患者さんの気持ちに寄り添い、共感の言葉をかけることが大切です。

「大変なこともありますが、一緒に頑張りましょう」といった声かけで、患者さんの心を支えましょう💖

患者さんの体と心を支えるケアを通じて、少しでも快適な生活をサポートしていきたいですね😊