「三角折りと四角折りって、どう違うんだろう?🤔」

「どっちを使えばシーツがきれいにできるの?」

「患者さんにとって快適なのはどっちかな?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

三角折りと四角折りの基本的な違い

-

臨床現場で使われる理由とメリット・デメリット

-

きれいに仕上げるための実践ポイント

が分かりますよ♪

結論👉

三角折りと四角折りにはそれぞれ特徴があり、目的や場面に応じて使い分けることが大切!

三角折りは型崩れ防止や見た目の美しさに、四角折りはシンプルで効率的な作業に向いています。

この記事では、三角折りと四角折りの違いをわかりやすく整理し、臨床現場ですぐに役立つ実践的なコツをご紹介していきます✨

🛏️ 三角折りシーツってなに?基本と四角折りとの違いを解説

忙しい現場でもベッドを「ピシッ」と整えたい

——そんなときに役立つのがシーツの三角折りです。

まずは三角折りの基本をおさえ、次に四角折りとの違いを比較し、最後に「なぜ三角折りが必要なのか」を根拠から確認していきましょう。

読み終えるころには、ご自身の病棟でどちらをどう使い分けるかがスッと判断できるようになりますよ😊❤️

三角折りとは?看護や介護で使われるベッドメイキング技術

三角折り(=三角コーナー)は、マットレスの角に対してシーツの余りを対角線方向に持ち上げて折り返し、張力をかけながら下へ差し込むベッドメイキング手技です。

臨床では次のような目的で用いられます👇

-

固定力の確保:

角からの“ずれ上がり”や“たるみ”を抑えて、就寝中の体動でも形が崩れにくい状態をつくります。 -

皮膚トラブルの予防:

しわ・段差を減らすことで、摩擦・剪断力の低減に寄与。

褥瘡予防の基本条件を整えます。 -

見た目の均一性:

視覚的にフラットに仕上がるため、清潔感・安心感を与えやすいですよね。 -

安全・衛生:

端が遊ばないので転倒リスクの軽減や汚染面の管理にもつながります。

ポイントは、

-

角を基準点にして、

-

対角線を意識して引くことで張力の方向をそろえ、

-

最後に下方向へ均一に入れ込むこと。

この3点ができていると、短時間でも“ピタッ”と決まりやすいのが三角折りの良いところです✨

三角折りと四角折りの違い|どちらが使いやすい?

現場では「三角折り(三角コーナー)」と「四角折り(四角コーナー)」を患者さんの状態・作業者数・求める仕上がりで使い分けます。違いは下の表がイメージしやすいです👇

| 比較項目 | 三角折り(三角コーナー) | 四角折り(四角コーナー) |

|---|---|---|

| 仕上がりの張り | 高い。角から対角線方向に張力が分散し、しわが出にくい | 中等度。直線的に差し込むため、角の膨らみが出やすい |

| ずれ・たるみ | 起きにくい(体動で戻りにくい) | 起きやすい(特に足元の抜け上がり) |

| 作業時間 | 慣れると早い(工程は多く見えるが再調整が少ない) | 初学者は早い(形だけならすぐ作れるが手直しが増えがち) |

| 技術難易度 | 中〜やや高(手の向き・引く角度のコツが必要) | 低〜中(形を作るのは簡単) |

| 褥瘡予防への寄与 | 高い(しわ・段差を抑えやすい) | 中(平坦化はできるが再しわ化しやすい) |

| 適した場面 | 長時間の臥床、体動が多い患者、見た目の均一性を重視 | 短時間で交換したいとき、仮固定、教育の導入 |

| 手直し頻度 | 少なめ | 多めになりやすい |

| 教育との相性 | 応用が効く(他のメイキングにも展開しやすい) | 基礎理解向け(シーツの入れ方の導入) |

「どちらが使いやすい?」の答えは、“求めるゴール次第”です。

-

ズレ・しわを最小化して患者さんの快適性を高めたい場面 → 三角折りが優位。

-

とにかく素早く仮に整えたい/学習の最初の一歩 → 四角折りが扱いやすい、となることが多いですよ😊

なぜ三角折りが必要なの?型崩れ防止と快適性の理由

三角折りが“崩れにくい・快適”につながる背景には、力の向きと面の作り方に理由があります。

-

対角線の張力で面が安定:

角から斜め方向に引くことで、マットレス面に均一な張力ベクトルがかかり、波打ち(しわ)を抑制します。 -

段差ができにくい:

角の余りを“持ち上げてから”折り返すため、角部の余剰生地が重なりにくく、圧迫ポイントができにくい。皮膚脆弱な患者さんにもやさしい仕上がりです。 -

再調整が少なく時短:

一度“面”を作ってから差し込むため、体動後の戻りが小さく、ラウンド中の手直し回数が減る=実働時間の短縮に貢献します。 -

安全・感染対策にも◎:

はみ出しや遊びが少ないので、足元でのひっかかり事故や汚染面の広がりを抑えやすいですよね。

こんな患者さん・場面では特に三角折りが力を発揮します👇

-

長時間臥床・体動が多い・自力での体位変換が難しい

-

エアマット/低圧マットなど、微妙なしわが違和感につながりやすい環境

-

夜勤で人手が少ないときに、手直し頻度を減らしたいケース

まとめると、三角折りは「見た目の美しさ」だけでなく、機能的(崩れにくい・しわを作りにくい)で患者さんに優しいメイキングができるからこそ、看護・介護現場で選ばれているのです✨❤️

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

✨ プロがやってる!三角折りシーツの正しい手順をマスターしよう

「三角折りが大事なのは分かったけど、実際のやり方が難しいんだよね…」そんな声をよく耳にします。

ここでは、臨床現場でベテランが実践している正しい三角折りの手順を、準備→折り方→仕上げの流れで解説していきますよ😊❤

三角折りの前に準備するもの(シーツ・環境)

まずは準備段階から。忙しい場面でも、準備を整えるだけで仕上がりの差が出るんです。

-

シーツのサイズ確認:

マットレスに対して十分に余裕のある長さかをチェック。

短すぎると三角折りが決まりにくいです。 -

シーツの表裏・天地:

ロゴや縫い目を確認し、清潔面を患者さん側へ。 -

マットレスの高さ調整:

腰を痛めないように、作業する人の腰の高さにベッドを合わせる。

(手動のベッドだとめんどくさいんだよな~…でも自分の腰を守るため調整しましょう!) -

物品配置:

余計な動線をなくすために、シーツはあらかじめベッドサイドに準備。

これを整えるだけで、作業スピードも安定感も一気にアップしますよ✨

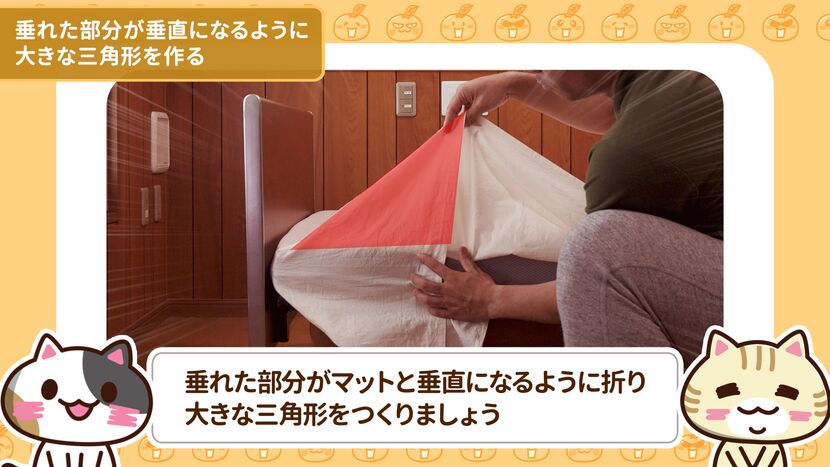

三角折りの手順をステップごとに解説

三角折りは慣れると「流れ作業」のように決まります。

ポイントは“角を基準に三角形を作ってから差し込む”ことです。

-

マットレス角を基準に余りを持ち上げる

→ シーツの端を上方向に持ち上げ、マットレス側面と直角に立ち上げます。 -

できた余りを三角形に折り返す

→ 余分な布を斜め(対角線方向)に折りたたみ、三角形の「屋根」のような形を作ります。

-

三角の下にできた直線部分を差し込む

→ マットレス側面に沿わせてピシッと入れ込みます。 -

持ち上げていた三角部分を下に倒し、差し込む

→ 三角の「屋根」を下ろすように倒し込み、角にフィットさせます。

-

全体を軽く手のひらで撫でて、しわをならす

👉 コツは、布を引っ張る方向を「斜め」と「下」に意識すること。これで角がピタッと決まります。

初心者がつまづきやすいポイントと注意点

「どうしてもシーツが浮いてしまう」「角がごちゃごちゃになる」

——新人さんからよく聞く悩みです。

以下の点を意識してみてください👇

-

引っ張りすぎない:

強く引くと逆に斜めのシワが残ります。軽くピンと張る程度でOK。 -

角を基準にする:

余り布を適当に折ると形が乱れます。必ず「マットレス角=起点」に。 -

三角の“屋根”をしっかり立てる:

これができていないと、仕上がりがだらっとしてしまいます。 -

ベッドの高さ調整を忘れない:

腰を曲げて作業すると焦りや疲労で仕上がりが雑になりやすいです。

失敗は誰でも経験しますが、手順を一度守って練習することで「急いでも崩れない三角折り」が身についていきますよ😊

⏱️ 忙しい現場でも時短できる!三角折りのコツと失敗しないポイント

「ラウンド中に時間がなくて、ついシーツ交換が雑になっちゃう…」そんな経験はありませんか?

三角折りは見た目だけでなく、患者さんの快適性や褥瘡予防にもつながる大事なケア。

だからこそ、短時間でもきれいに仕上げるコツを押さえることが大切なんです😊❤

しわやたるみを防ぐためのちょっとした工夫

シーツのしわは、患者さんにとって不快感や褥瘡リスクにつながります。

以下の工夫で予防しましょう👇

-

斜めに引く:

縦や横に引くだけだと波打ちが残ります。必ず「対角線方向」を意識。 -

手のひらで撫でる:

差し込み後、手のひら全体で軽く滑らせると小さなしわも取れます。 -

足元から頭方向へ確認:

ベッド全体を俯瞰して、「しわの流れ」がないか最終チェックをするのがおすすめです。

時間短縮テクニック|1人でスムーズに行う方法

夜勤や急な交換では、1人で効率よくできるかがカギですよね。

-

ベッドの高さは腰位置:

これだけで体の負担が減り、作業スピードも安定。 -

折る前に余りを“立てておく”:

三角を作る前に余り布をしっかり立ち上げると、流れ作業のように差し込めます。 -

片手で押さえながらもう片手で差し込む:

両手を同時に使うことで、シーツが戻りにくくなり時短につながります。 -

ベッド片側ずつ完成させる:

片側を仕上げてから反対に回る方が、無駄な往復を防げます。

よくある失敗例とその改善方法

失敗は学びのチャンスです。

代表的なパターンと改善方法を整理しました👇

| 失敗例 😢 | よくある原因 | 改善ポイント ✨ |

|---|---|---|

| 角がごちゃごちゃになる | 三角を立てずに差し込んでいる | まずは「屋根」を作る→その下を差し込む順番を守る |

| しわが残る | 布を縦横にしか引いていない | 対角線に引っ張る意識を持つ |

| 時間がかかる | 手順ごとに止まって考えてしまう | 練習で「流れ作業」に慣れる。片側を先に仕上げる |

| すぐ緩む | 引きが弱い/差し込みが浅い | しっかりと「下方向」へ押し込む感覚を意識する |

✅ ここまでを意識するだけで、「三角折り=時間がかかる」から「三角折り=むしろ後の手直しが少なくて時短!」に変わりますよ😊

👩⚕️ 臥床患者さんに優しい三角折り|褥瘡予防と快適性アップの理由

シーツ交換は「清潔を保つ」だけでなく、患者さんの皮膚を守るケアでもあります。

とくに臥床が長い方や自力で体位変換できない方にとって、小さなしわや段差が褥瘡リスクになることも。

三角折りは、そんな患者さんの快適性と安全性を支える大切な技術なんです😊❤

⇩褥瘡予防について知りたい方はこちらをチェック✅

褥瘡予防方法の決定版:体位変換と30度側臥位で実践する5つのケア技術

患者さんの安全・快適性に直結するベッドメイキング

臥床患者さんは、ちょっとした不快感も訴えにくい場合があります。

だからこそ、看護師が環境を整えてあげることが重要です。

-

しわのない面は皮膚の摩擦・圧迫を減らす

-

ピタッとしたシーツは寝返りの動きやすさを助ける

-

余り布がない状態は転倒や足のひっかかりを防止

三角折りは、見た目の美しさ以上に「患者さんの身体を守るケア」になっているんです。

三角折りと褥瘡予防の関係

褥瘡(じょくそう)のリスク因子のひとつに、寝具のしわや段差による持続的な圧迫・摩擦があります。

-

三角折りは角の余り布を分散させて平坦化できるので、段差ができにくい

-

体動時にシーツがずれにくく、摩擦・剪断力を軽減できる

-

表面がなめらかになるため、皮膚の弱い高齢者や術後患者さんに優しい

つまり「丁寧な三角折り=褥瘡リスクを下げるケア」なんです✨

患者さんが動けない場合の工夫ポイント

臥床患者さんのシーツ交換では、安全・効率・快適性の3つを同時に意識することが大切です。

-

体位変換のタイミングを合わせる:

介助者と声を掛け合い、無理な体動を避ける -

片側ずつ仕上げる:

患者さんを片側に寄せて、片方の三角折りを完成させてから反対へ -

皮膚観察のチャンスにする:

交換中に発赤や発疹の有無を確認する -

しわを作らない一手間:

差し込み後に必ず手のひらでなでて整える

こうした工夫を取り入れると、患者さんに負担をかけず、褥瘡予防と快適性を両立したベッドメイキングができますよ😊

✅ まとめ|きれいで快適なベッドメイキングを今日から実践しよう

ここまで「三角折り シーツ」について、基本から応用まで解説してきました。

三角折りは単なる見た目の美しさだけでなく、患者さんの快適性・褥瘡予防・作業効率に直結する大切なケアだと分かりましたね😊❤

三角折りシーツの基本とメリットを振り返り

-

三角折りは角を基準に余り布を対角線で折り返す方法

-

しわやずれを防ぎ、型崩れしにくい仕上がりになる

-

臥床患者さんに優しく、褥瘡予防や快適性の向上につながる

実践で役立つコツをおさらい

-

斜めに引っ張る・下に差し込むを意識する

-

手のひらでなでる仕上げで細かなしわも解消

-

片側ずつ完成させる方法で効率アップ

-

失敗しやすいポイント(角のごちゃつき・しわ・緩み)は、手順の順守と練習で改善

明日からの業務に取り入れるポイント

-

三角折りは患者さんへの思いやりを形にするケア

-

現場で「忙しいから…」と妥協せず、時短テクを活かしてきれいに仕上げる工夫をしてみましょう

-

新人さんは基本を一つずつ守り、ベテランさんは指導・工夫をプラスして、より安全で快適なベッド環境を整えていきましょう✨

🌸 まとめると…

三角折りは “見た目の清潔感” と “患者さんの安心” を同時に叶える技術です。

今日からのベッドメイキングに取り入れて、きれいで快適な環境づくりを一緒に実践していきましょうね😊❤

<参考・引用>

看護roo!

ナース専科

日本褥瘡学会

東邦大学 基礎看護学研究室

みんJOB