「気管切開の吸引って、どのくらいの圧でやればいいの?💦」

「どこまでカテーテルを入れるのが正解?滅菌操作ってどこまで必要?」

「患者さんが咳き込んだとき、どう対応したらいいのかな…?」

そんな不安や疑問を感じたこと、ありませんか?🩵

実は、気管切開の吸引はポイントさえ押さえれば、安全に行えるケアなんです🌿

新人さんでも、自信を持って取り組めるように、この記事でやさしく解説していきますね✨

💡この記事で分かること

-

気管切開吸引の目的と必要なタイミング

-

準備物品・滅菌操作のチェックリスト

-

吸引の正しい手順(挿入長・姿勢・吸引時間)

-

吸引圧や頻度の目安(成人・小児別)

-

よくあるトラブル(低酸素・出血・詰まり)への対処法

が分かりますよ♪

結論👉

気管切開の吸引でいちばん大事なのは、滅菌操作をしっかり守って、吸引圧と時間を安全範囲で行うことです🩺

吸引圧は成人なら–100〜–150mmHg(13〜20kPa)、小児は–80〜–100mmHg(10〜13kPa)が目安。

カテーテルは気管カニューレの先端を超えない程度に挿入し、吸引時間は10秒以内を意識しましょう。

この3つを守るだけでも、低酸素や粘膜損傷などの合併症をぐっと減らせて、患者さんの負担を最小限にできます✨

📖 この記事では

気管切開吸引の基本手順・吸引圧・観察ポイント・トラブル対応を、イラストつきでわかりやすくまとめています。

「もう怖くない!」「安全にできそう!」と感じてもらえるよう、現場のコツも交えてお伝えしますね💪🩵

🫁 なぜ「気管切開の吸引」は特別なの?しくみと目的をやさしく解説

気管切開の吸引は、同じ“吸引”でも経口や鼻腔吸引とは少し違うケアなんです。

まずはその理由を、しくみと目的からやさしく整理していきましょう✨

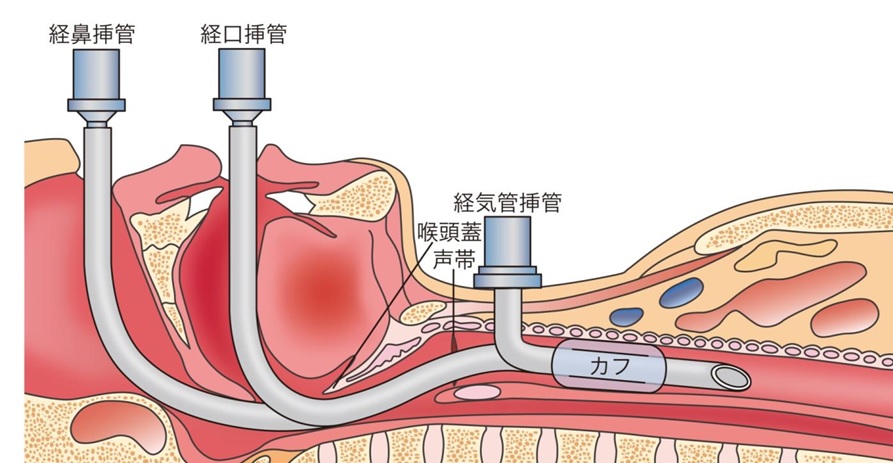

💡 気管切開と経口挿管の違いをおさらい

| 比較項目 | 気管切開 | 経口挿管 |

|---|---|---|

| チューブの位置 | 直接気管に開けた穴からカニューレを挿入 | 口や鼻から気管チューブを挿入 |

| 目的 | 長期の呼吸管理・分泌物の排出 | 一時的な人工呼吸・緊急時対応 |

| 清潔操作 | 滅菌操作がより重要(直接気道に接続) | 清潔操作は必要だが、気道内は閉鎖系 |

| 会話・嚥下 | 難しくなる(空気の流れが変わるため) | 一時的に制限される |

つまり、気管切開では直接気道に外の空気が触れるため、感染リスクが高くなります。

このため、吸引時は滅菌操作の徹底と観察力がとても大切なんです🩵

🌬 吸引が必要になる理由と目的

気管切開患者さんは、

-

咳反射が弱く、自力で痰を出しにくい

-

分泌物が増えやすい(加湿・加温の機能が低下)

-

呼吸器や人工鼻の使用で乾燥しやすい

といった特徴があります。

そのため、吸引の目的は大きく分けて以下の3つ👇

| 吸引の目的 | 内容 |

|---|---|

| ① 気道の確保 | 分泌物(痰)を除去し、閉塞を防ぐ |

| ② 酸素化の維持 | 換気を保ち、SpO₂低下を防ぐ |

| ③ 感染予防 | 分泌物の貯留による細菌増殖を防ぐ |

「吸引=痰を取る」だけではなく、“呼吸を支える生命維持のケア” ということを意識するのがポイントです🫧

⚠️ 吸引を怠るとどうなる?合併症リスクを理解しよう

吸引を適切に行わないと、次のような合併症を起こすリスクがあります。

| 合併症 | 原因 | 症状の例 |

|---|---|---|

| 無気肺 | 痰の貯留による換気障害 | SpO₂低下、呼吸苦 |

| 肺炎 | 分泌物の細菌繁殖 | 発熱、膿性痰、CRP上昇 |

| 呼吸不全 | 酸素化不良・二酸化炭素蓄積 | チアノーゼ、意識障害 |

こうしたリスクを防ぐためにも、「必要なときに、正しく吸引する」判断が欠かせません。

💬 ここまでのまとめ

気管切開の吸引は、感染・閉塞リスクの高い“直接気道ケア”。

滅菌操作+正確な手技で、呼吸を守ることが目的です✨

⚙️ 吸引の準備と安全確認チェックリスト|これだけでミスを防げる!

気管切開の吸引で一番多いトラブルは、「準備不足」や「確認漏れ」によるものなんです💦

安心・安全に実施するためには、吸引前の“準備と確認”が何より大切。

この章では、新人さんでもすぐ使えるチェックリストで解説していきます🩺✨

🧰 準備物品リスト(必要器具・滅菌手袋・酸素など)

吸引に必要な物品を、清潔・不潔の区別を意識して準備しましょう。

| 区分 | 必要物品 | ポイント |

|---|---|---|

| 滅菌物品 | 滅菌手袋、吸引カテーテル、滅菌水 | カテーテルは患者ごとに使い捨て |

| 準清潔物品 | 酸素チューブ、人工鼻、回路接続部 | 接続ミスがないか確認 |

| その他 | 吸引器本体、廃液ボトル、ゴミ袋 | 吸引圧を事前チェック! |

✅ ワンポイント

→ 滅菌手袋は“両手滅菌”が基本です。気管切開吸引は直接気道に触れるため、必ず無菌操作を徹底しましょう。

👀 吸引前に確認すべき患者情報(SpO₂・呼吸音・体位など)

吸引を始める前に、患者さんの状態確認を忘れずに行います。

| 確認項目 | 観察ポイント | 理由 |

|---|---|---|

| SpO₂ | 基準値より低下していないか | 酸素化の維持を確認 |

| 呼吸音 | ゴロゴロ音、ラ音、呼吸苦の有無 | 痰貯留のサインを見逃さない |

| 体位 | 頭部30度挙上・仰臥位が基本 | 吸引しやすく誤嚥防止になる |

| 意識・表情 | 苦痛・不快感・咳反射 | 吸引時の反応を予測する |

💬 新人ナースの失敗例

状態確認をせずに吸引を開始してしまい、SpO₂が急低下…😨

→ 「吸引=手技」だけではなく、「観察=判断」が必須です!

🧼 無菌操作を守るコツ|感染予防の基本ポイント

滅菌物品を扱うときは、

“一度触った場所は不潔になる”

という原則を常に意識しておきましょう。

感染を防ぐ3つのコツ👇

-

吸引カテーテルの先端は決して他の物に触れさせない

-

手袋を着けた手で清潔・不潔を分けて動く(清潔手=カテーテル操作、不潔手=回路操作)

-

吸引中は話したりマスクをずらしたりしない

🩵 プラスの工夫

→ 吸引直前に「滅菌水で吸引器を試運転」しておくと、吸引圧が正しくかかるかチェックできますよ。

💨 実施前の声かけ・酸素化で患者を守る

吸引は患者さんにとって苦しい処置です。

だからこそ、声かけと酸素化を忘れないようにしましょう💬

| ケア項目 | ポイント |

|---|---|

| 声かけ | 「これから痰を取りますね。少し苦しいですがすぐ終わりますよ」など安心感を与える |

| 酸素化 | 吸引前に数回深呼吸を促す/必要に応じてプレオキシゲネーションを実施 |

| 合図 | 咳き込みやサインを確認しながら中止タイミングを見極める |

たった一言の声かけで、患者さんの不安は大きく軽減しますよ✨

💬 ここまでのまとめ

準備8割・手技2割が成功の鍵!

滅菌操作と観察を徹底すれば、安全な吸引ができます🌿

💨 実践編!気管切開吸引の正しい手順をイラストでわかりやすく

準備と確認ができたら、いよいよ吸引の実践です✨

ここでは、安全で確実に行うための吸引手順を、ステップごとに整理していきます。

「どうしてその順番なのか」も一緒に覚えると、理解がぐっと深まりますよ🩵

🪞 吸引手順の全体フロー(前処置〜後処置まで)

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 前処置 | 手指衛生・物品準備・滅菌手袋装着 | 感染予防の基本! |

| ② 酸素化 | 吸引前にSpO₂や呼吸状態を確認し、必要に応じ酸素投与 | 酸素低下を防ぐ |

| ③ 吸引実施 | カテーテル挿入→陰圧→回転しながら引き抜く | 滑らかに動かすのがコツ |

| ④ 後処置 | 吸引器の洗浄・回路確認・患者の安楽姿勢を整える | 清潔保持+安楽ケア |

| ⑤ 観察・記録 | 痰の性状・量・SpO₂・反応を記録 | 次のケアに活かす情報源 |

💬 ポイント

“吸引は1回で終わり”ではなく、“吸引→観察→評価”のサイクルで安全を保ちます🌿

🧭 カテーテル挿入の深さ・角度・回転のポイント

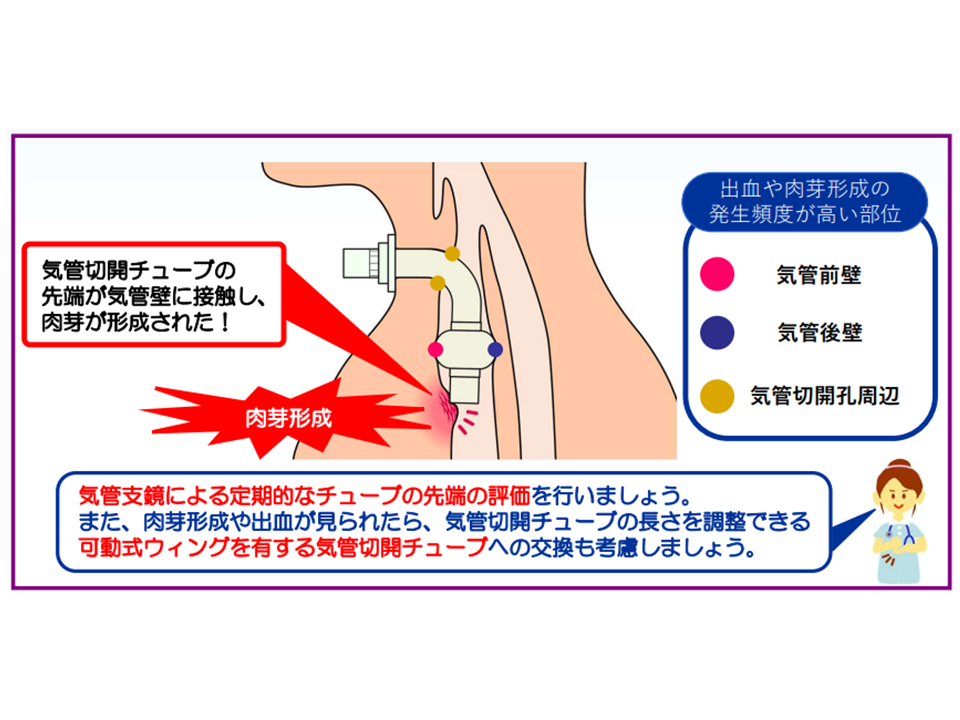

気管切開部からのカテーテル挿入は、深く入れすぎると粘膜損傷や出血の原因になります。

| 項目 | 目安・ポイント |

|---|---|

| 挿入深さ | カニューレ先端より0.5〜1cm奥まで(成人) |

| 角度 | 軽く前方へカーブを描くように挿入 |

| 回転 | 吸引時は回転させながらゆっくり引き抜く |

| 回数 | 同じ部位の吸引は1〜2回までが目安 |

🩵 コツ

→ “無理に入れない・無理に吸わない”。抵抗があったらすぐ止めましょう。

→挿管チューブの固定の長さを把握しておきましょう

→ カテーテルが通りにくい場合は、分泌物の乾燥や粘度上昇が原因かも。次章の吸引圧の調整や加湿をチェック!

⏱️ 吸引時間とリズムの取り方|10秒以内を守る理由

吸引時間は1回10秒以内が鉄則⏰

それ以上になると、低酸素や徐脈を起こすリスクが高まります。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 吸引時間 | 1回10秒以内(長くても15秒まで) |

| 間隔 | 20〜30秒程度あけて次の吸引へ |

| 呼吸回復 | 吸引後に深呼吸・酸素投与でSpO₂回復を確認 |

💬 補足

連続で何度も吸引すると、患者さんの疲労・低酸素を招きます。

吸引の「回数より質」を意識しましょう🌿

👁 吸引後の観察項目と記録例

吸引後は、患者さんの反応と痰の状態をしっかり観察しましょう。

| 観察項目 | 内容 |

|---|---|

| 呼吸状態 | 呼吸数・努力呼吸・SpO₂の変化 |

| 痰の性状 | 色(透明・黄・緑・血性)、量、粘度 |

| 意識・表情 | 苦痛・安楽の確認 |

| カニューレ周囲 | 出血・漏れ・固定状態 |

📝 記録例

10:15 吸引実施(気切)

痰量中等量、黄白色やや粘稠、SpO₂95→98%、呼吸安定、苦痛軽度。

💡 Tip:記録は“他者が見て再現できる内容”に!

→ 次のケア担当者への安全な引き継ぎにつながります。

💬 ここまでのまとめ

吸引は、深さ・圧・時間を守るのが安全のカギ!

「無理をしない」「観察を怠らない」でトラブルは防げます🩵

⏱️ 吸引圧・時間・頻度のめやす|安全に行うための基準まとめ

気管切開の吸引では、吸引圧や時間を誤ると粘膜損傷や低酸素を引き起こすリスクがあります⚠️

「どのくらいの圧で?」「何秒まで?」「どれくらいの頻度で?」――

この章では、安全な吸引の基準値と根拠をやさしくまとめます🌿

💨 吸引圧の基準値一覧(成人・小児・乳児)

| 対象 | 推奨吸引圧 | 目安(kPa) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 成人 | –100〜–150 mmHg | 13〜20 kPa | 標準的な吸引圧。最初は低めから調整。 |

| 小児 | –80〜–100 mmHg | 10〜13 kPa | 気道が狭く損傷しやすいため弱めに設定。 |

| 乳児 | –60〜–80 mmHg | 8〜10 kPa | 過剰吸引に注意!反応を見ながら調整。 |

🩵 ポイント

-

最初は低い圧(例:–100mmHg)から始め、痰の性状に合わせて微調整。

-

粘稠痰(ねばい痰)のときに圧を強くしすぎると、気道粘膜を吸いつけて損傷する危険があります。

⏰ 吸引時間・頻度の設定と根拠

| 項目 | 推奨基準 | 理由・根拠 |

|---|---|---|

| 吸引時間 | 1回10秒以内(最大15秒) | 長すぎると低酸素・徐脈を起こす |

| 吸引間隔 | 20〜30秒程度あける | 酸素回復・咳反射の落ち着きを待つ |

| 吸引回数 | 必要時のみ、1〜2回で終了 | 過剰吸引による刺激を防ぐ |

💬 現場のコツ

「痰が取れないからもう一度!」と焦って連続吸引するのはNG🙅♀️

吸引後に加湿・体位ドレナージを組み合わせると、次の吸引で痰が出やすくなります✨

🌬 吸引前後の酸素投与と休息時間の取り方

吸引は、短時間でも一時的に酸素化を下げる処置です。

そのため、吸引前後の酸素管理と休息時間がとても大切です。

| タイミング | ケア内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 吸引前 | 深呼吸・酸素投与(プレオキシゲネーション) | 低酸素予防に有効 |

| 吸引中 | SpO₂モニタ確認・低下時は中止 | 95%以下なら要注意 |

| 吸引後 | 酸素投与・体位調整・観察 | 呼吸音・安楽の確認 |

💡 Tip:

吸引直後にSpO₂が少し下がっても、30秒以内に回復するのが正常範囲です。

回復しない場合は、吸引の深さや圧を見直しましょう。

👁 痰の性状や分泌量で判断する吸引のタイミング

吸引の“回数”はマニュアル通りではなく、患者さんの状態に合わせて判断します🫁

| 観察ポイント | 状態 | 吸引が必要なサイン |

|---|---|---|

| 呼吸音 | ゴロゴロ、ラ音、気泡音 | 痰貯留の可能性あり |

| SpO₂ | 普段より低下(例:96%→92%) | 酸素化不良のサイン |

| 咳反射 | 咳き込みが弱い、無反応 | 痰排出困難 |

| 痰の量・性状 | 粘稠・黄緑色・泡沫状 | 感染・乾燥の兆候 |

🩵 まとめると

「痰を取るための吸引」ではなく、

「呼吸状態を安定させるための吸引」が本来の目的です🌿

💬 ここまでのまとめ

吸引は“強く・長く”ではなく、“やさしく・短く”が鉄則!

適切な圧(–100〜–150mmHg)と時間(10秒以内)を守って、安全にケアしましょう🩺✨

ムキになってやりすぎないようにしましょう。(あとすこしと思うとやりすぎちゃう気持ちもわかるんですけどね💦)

🚨 トラブル対応ガイド|低酸素・出血・カテーテル詰まりの対処法

吸引中はちょっとしたことで、患者さんの状態が急変するリスクがあります⚠️

「息が苦しそう」「血が混じった」「痰が出ない」――そんなときに慌てないためにも、トラブル別の原因と対応を整理しておきましょう🩺💨

🫁 低酸素・徐脈になったときの対応

吸引中に最も起こりやすいのが低酸素血症(SpO₂低下)です。

特に新人さんは“長く吸いすぎ”が原因になることが多いんです💦

| 状況 | 主な原因 | 対応方法 |

|---|---|---|

| SpO₂が急低下 | 吸引時間が長い/プレオキシゲネーション不足 | 吸引を中止し、酸素投与・深呼吸を促す |

| 徐脈(脈拍低下) | 迷走神経反射(強い刺激) | すぐに吸引を中止し、体位を整えて報告 |

| 呼吸苦・チアノーゼ | 吸引圧が強すぎる/頻回吸引 | 吸引圧・回数を見直す/医師へ報告 |

💬 現場のコツ

吸引は“SpO₂のモニターを見ながら”。

95%以下に下がったら一度止めて、酸素投与を優先しましょう🌿

💉 出血・粘膜損傷を起こした場合の判断と報告フロー

カテーテルを深く入れすぎたり、何度も繰り返すと気管粘膜を傷つけることがあります。

「痰に血が混じってる…!」というときは、まず落ち着いて観察しましょう👀

| 観察ポイント | 判断の目安 | 対応 |

|---|---|---|

| 少量(ピンク色) | 軽い粘膜刺激 | 吸引を中止・休息・再吸引まで時間をあける |

| 中等量以上(鮮血) | 粘膜損傷または出血性病変 | 吸引中止・医師報告・SpO₂管理 |

| 持続出血 | 血管損傷の疑い | 直ちに報告・医師介入を要請 |

🩵 ポイント

→ 出血を見たときは、吸引をやめる勇気が大切です。

→ “取ること”より“守ること”を優先しましょう。

💨 カテーテル詰まり・吸引できないときのチェックポイント

「吸っても痰が出ない…」「陰圧がかからない…」

そんなときは、カテーテルの詰まりや接続不良を疑います。

| 原因 | 確認項目 | 対応方法 |

|---|---|---|

| カテーテル詰まり | 吸引中に抵抗がある・音がしない | 滅菌水で洗浄し再確認/新しいカテーテルへ交換 |

| 接続ミス | 吸引チューブが緩んでいる | 接続部の再装着・吸引圧確認 |

| 吸引圧不足 | 吸引器設定が低すぎる/漏れあり | 圧設定を再確認(–100〜–150mmHg) |

| 痰が固い | 加湿不足・乾燥 | 加湿器の使用・体位ドレナージを併用 |

💬 レバ子ポイント

吸引器を“滅菌水で吸ってみる”と、圧がかかっているかすぐ確認できます🧪

取れないときは「無理に吸わず、原因を探す」が鉄則です。

👀 吸引後の異常サインと再評価の流れ

吸引後も気を抜かずに、再評価と報告を行いましょう。

| 観察項目 | 異常サイン | 対応 |

|---|---|---|

| SpO₂ | 回復しない(90%以下持続) | 酸素投与継続・報告 |

| 呼吸音 | ゴロゴロ音持続・ラ音出現 | 吸引不足 or 痰再貯留を疑う |

| 苦痛・表情 | 顔色不良・咳込み続く | 安楽体位・再評価・医師報告 |

| 痰の性状 | 急な変化(膿性・血性) | 感染・損傷の可能性 |

🩵 まとめると

トラブル時は「止める・観察する・報告する」が基本。

“焦らず冷静に”が、いちばんの安全管理です✨

💬 ここまでのまとめ

吸引中に異常があっても、慌てずに観察→中止→報告の順で対応。

安全を守るのは「早い判断」と「落ち着いた対応」です🩺💪

💡 よくある質問Q&A|吸引できない・痰が取れないときどうする?

気管切開の吸引をしていると、

「ちゃんと吸ってるのに痰が出てこない😣」

「途中でカテーテルが詰まった?」

と、焦る場面ってありますよね。

ここでは、現場でよくある疑問をQ&A形式でスッキリ解決していきます🌿

❓Q1:吸引しても痰が出てこないのはなぜ?

A. 原因は “詰まり・乾燥・位置ズレ” の3つが多いです!

| 原因 | チェックポイント | 対応法 |

|---|---|---|

| カテーテル詰まり | 吸引音がしない・抵抗がある | 滅菌水を吸って確認→新しいカテーテルに交換 |

| 乾燥 | 痰が硬くて動かない | 加湿を強化/滅菌生理食塩水で吸引前に加湿 |

| 位置ズレ | 深さが浅い・角度が合っていない | カニューレ先端+0.5〜1cmを目安に再挿入 |

❓Q2:痰が粘くて取れないときはどうすればいい?

A. 加湿と体位で“痰を動かす”のがコツです!

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 加湿器・人工鼻 | 乾燥防止で痰を柔らかくする |

| 生食滴下(医師指示時) | 気道内に少量(2〜3mL)滴下し痰を軟化 |

| 体位ドレナージ | 痰が動きやすい姿勢(頭低位など)でサポート |

| 水分補給 | 経口摂取可なら水分で全身の粘度を下げる |

🩵 ポイント

“吸って取る”よりも“出やすくしてから吸う”が成功の秘訣✨

❓Q3:吸引中にSpO₂が下がってしまった!どうしたらいい?

A. まずは吸引を中止して、酸素化を優先しましょう。

-

吸引をすぐ止める

-

酸素投与(またはプレオキシゲネーション)を実施

-

深呼吸を促してSpO₂回復を確認

-

回復後に圧・時間・深さを見直して再実施

💬 注意

何度も繰り返すと低酸素が蓄積します。

SpO₂95%以下が続く場合は医師報告です🫁

❓Q4:吸引後に咳き込みが強いときは?

A. 刺激が強すぎた可能性があります。

| 原因 | 対応 |

|---|---|

| 深く入れすぎた | 次回は挿入深さを1cm浅く調整 |

| 吸引圧が強すぎた | –100mmHg程度に下げる |

| 吸引時間が長い | 10秒以内を徹底する |

すぐに止まるなら問題なし、続く場合は刺激過多のサインです🐏✨

❓Q5:吸引してもゴロゴロ音が残るのはなぜ?

A. 下気道や分岐部に痰が残っている可能性があります。

| 対応策 | 内容 |

|---|---|

| 体位ドレナージ | 痰の位置を変えて自然排出を促す |

| 加湿強化 | 分泌物を柔らかくして移動しやすく |

| 再評価 | 呼吸音の部位を確認(右下肺葉など) |

💬 ポイント

吸引で取れるのは“カニューレ先〜気管内の痰”まで。

肺深部の痰は体位・加湿・呼吸訓練が大切です🫧

💬 ここまでのまとめ

吸引がうまくいかないときは「何が原因か」を探すのが先!

焦らず、圧・深さ・加湿・体位の4つを見直すだけで解決することがほとんどです✨

✅ まとめ|安全で確実に行うための看護のコツ

気管切開の吸引は、単なる“痰を取るケア”ではなく、患者さんの呼吸と安心を守るケアです🫁💕

ここまで学んだ内容を、最後にもう一度おさらいしましょう✨

🌸 吸引で大切な3つの基本

| ポイント | 内容 | 理由 |

|---|---|---|

| ① 滅菌操作 | 無菌操作を徹底(カテーテル・手袋は清潔に) | 感染予防の基本 |

| ② 吸引圧と時間 | 成人:–100〜–150mmHg、小児:–80〜–100mmHg/1回10秒以内 | 粘膜損傷や低酸素を防ぐ |

| ③ 観察と記録 | SpO₂、呼吸音、痰の性状を記録 | トラブルの早期発見・共有につながる |

🩵 プチメモ

吸引は“やり方”よりも“観察力”が命✨

状態を見ながら臨機応変に判断できるようになると一人前です。

💬 よくある失敗と防ぐコツ

| よくあるミス | 対策 |

|---|---|

| 吸引時間が長い(低酸素) | タイマー感覚で10秒以内に終える |

| 深く入れすぎる(出血) | カニューレ先端+0.5〜1cmで止める |

| 感染リスク(不潔操作) | 滅菌手袋・滅菌水の使用を忘れずに |

| 痰が取れない | 圧・角度・加湿を見直す |

🩶アドバイス

吸引はスピードより「落ち着き」が大切。

一呼吸おいて“患者さんの反応”を見ながら行うと、トラブルも減ります🌿

🌼 チームで支える安全な吸引ケア

安全な吸引は、個人技ではなくチームワークで守るもの。

-

ケアの前後で患者情報を共有

-

吸引回数や痰の状態を報告し合う

-

異常があればすぐ相談・フィードバック

💖 最後に

気管切開の吸引は、最初は緊張する手技ですが、「滅菌操作」「圧・時間」「観察」の3つを守れば、どんな状況でも安全にケアができます🩺

患者さんの“呼吸が楽になる瞬間”は、

あなたの手技が確かに届いた証拠です🌈

これからも根拠を持って、安全で優しい吸引ケアを実践していきましょう💐

<参考・引用>

GemMed

泉工医科工業株式会社