「t-PA療法の適応や禁忌ってどうやって確認するの?」

「投与後の観察って何をどれくらいの頻度でやればいいの?」

「出血リスクってどうやって予防したらいいの?」

…そんな疑問や不安を感じていませんか?👀💭

この記事では

-

t-PA療法の適応・禁忌チェックのポイント

-

投与前後の準備と観察方法の具体例

-

出血リスクの早期発見と対応手順

が分かりますよ♪

実は、t-PA療法を安全に行うためには「適応・禁忌の正確な判断」「投与後24時間の観察フロー」「異常時の即時対応」が重要なんです。

これらを押さえることで、患者さんの安全性を高め、看護師としての自信にもつながります✨

この記事では、t-PA療法の基礎知識から、投与前後の看護ポイント、出血リスク管理までを分かりやすく解説します📋💉

🚑【完全ガイド】t-PA療法ってなに?看護師が知っておきたい基礎と実践ポイント

この記事はt‑PA療法を情報収集中の看護師さんに向けて、超急性期の“いま必要な要点”だけをぎゅっとまとめました。

難しそうに見えるt‑PA療法も、仕組み・時間・現場の動きがつながるとグッと理解が深まりますよ。

現場ですぐ使える視点でお届けしますので、一緒に整理していきましょうね❤

動画で確認したい方はこちらがお勧め🌟

t‑PA療法の目的と効果をざっくり解説🧠

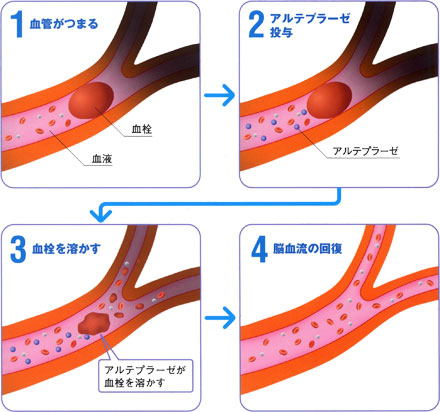

t‑PA(アルテプラーゼ)は、血栓に含まれるフィブリンを溶かすことで閉塞した血管の再開通をめざす静注血栓溶解療法です。

目的は「救える脳(ペナンブラ)」をできるだけ早く救うこと。

再灌流が得られれば、麻痺・失語などの後遺症を軽減できる可能性が高まります。

一方で、出血性合併症のリスクがあるため、適応・禁忌の確認と投与後の厳密な観察が看護の肝になります。

目的・効果・看護の焦点

| 観点 | ねらい / 内容 | 看護での着眼点 |

|---|---|---|

| 目的 | 閉塞血管の再開通(再灌流) | 再開通サイン(神経症状の改善)を見逃さない |

| 期待効果 | 後遺症の軽減・ADLの維持 | 変化の“質とスピード”を時系列で記録 |

| 主要リスク | 頭蓋内出血・全身出血 | 意識変化/頭痛/血圧急変/新規出血所見の早期発見 |

| 適応判断 | 発症~治療までの時間/画像/臨床所見 | 発症時刻(最終健常時刻)聴取の正確さ・記録の一貫性 |

| 投与 | 体重換算の用量・持続投与 | ダブルチェック、誤投与防止、ライン確保の安定性 |

| 投与後 | 24時間の厳密観察 | バイタル/NIHSS/GCSの頻度と基準、出血予防ケア |

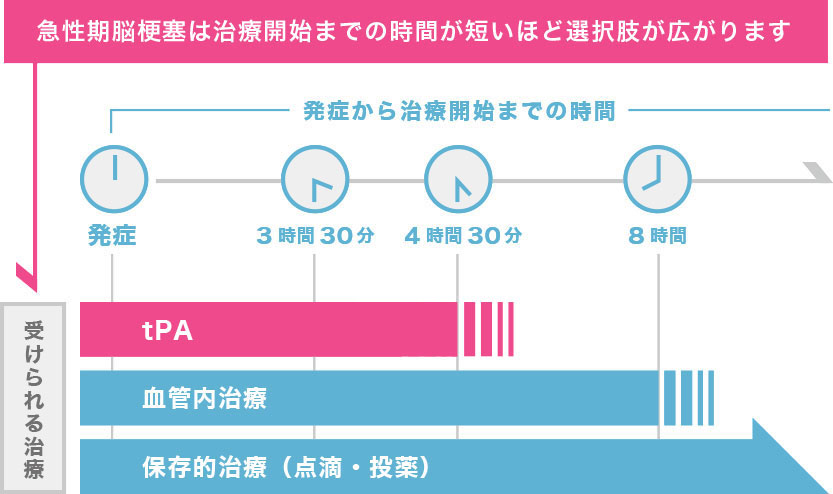

適応時間「4.5時間」の意味と重要性

t‑PA静注は発症(あるいは最終健常時刻)から4.5時間以内が適応の大原則です。

脳虚血は時間とともに不可逆的変化が進むため、1分1秒が神経細胞に直結します。

看護が“時間の番人”として、時刻の確定・可視化・遅延要因の除去を担うことが成功率を左右します。

時間関連の基準と看護実務

| 時間の基準 | 意味 | 看護でやること |

|---|---|---|

| 最終健常時刻(LKW) | 症状がなかった最後の時刻。適応の起点 | 家族・同居人・救急隊からの聴取、矛盾のない記録、時計合わせ |

| Onset to Needle ≤ 4.5h | t‑PA投与の外枠 | 聴取→医師報告→検査準備を並行で進める動線づくり |

| Door to CT(目安20分以内) | 迅速画像で適応判断 | 移送調整・禁忌チェックをCT待機時間に前倒し |

| Door to Needle(目安60分以内) | 病院到着~投与まで | オーダー/キット準備/体重測定/ライン確保の同時進行 |

ポイント

-

「発症時刻」が不明な場合は最終健常を起点にします。

-

聴取者が複数でも一つの“正”に統一し、誰から得た情報かを残すと後工程がスムーズです。

-

遅延の芽(搬送待ち、採血・検査順、同意説明の段取り)を先回りでつぶすのが“t‑PA療法”の腕の見せどころです🕒

看護師が関わる場面はこんなにある!

t‑PA療法は、救急搬入から投与後24時間の観察まで、看護が主役の工程が続きます。

フェーズごとに「やること・観察・NG例」を整理しておくと迷いません。

フェーズ別・看護の実務ハンドブック(保存版)

| フェーズ | 主な看護業務 | 観察/評価 | NG例(避けたいこと) |

|---|---|---|---|

| 搬入~初期評価 | 発症/LKW聴取、既往・内服確認、体重測定、禁忌スクリーニング | 意識・麻痺・失語、血圧/心拍/SpO₂、低血糖鑑別 | 聴取の重複で時間ロス、記録の不整合 |

| 画像・適応判断待ち | 採血・心電図、ライン確保、同意説明の環境整備、投与準備 | 不穏/疼痛の兆候、安全な固定 | 造影前の不要な穿刺・処置の増加 |

| 投与開始(ボーラス/持続) | 用量ダブルチェック、投与装置設定、輸液ルート管理 | 頻回モニタ(例:15分ごと→30分→60分)、神経所見の変化 | 血圧急変の見逃し、ライントラブル放置 |

| 投与中~直後 | 出血兆候の監視、穿刺部位・尿・便の出血確認 | 頭痛・嘔気、意識変化、NIHSS/GCS | 針刺・導尿など侵襲的手技の安易な追加 |

| 投与後~24時間 | 安静保持、転倒/転落予防、薬剤・食事の再開判断サポート | バイタル/神経所見の推移、再灌流兆候 | 早期の抗血小板/抗凝固薬投与を勝手に再開 |

チェックリスト(現場で役立つ最小セット)

-

体重は実測で。用量誤差を防ぎます💡

-

バイタルはプロトコル頻度で厳密に。変化は時刻と値をセットで記録。

-

出血の“におい”を逃さない:新規頭痛・嘔吐・意識低下・血圧上昇・穿刺部出血。

-

不要な侵襲は“しない・増やさない”。採血・導尿・深部筋注は原則回避。

-

「いつ・誰が・何を見て・どう判断したか」を一行で復元できる記録を意識📋

不安になりがちな超急性期でも、工程を分解して「時間」「観察」「リスク回避」に軸を置けば、ぐっとシンプルに運べますよ。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

🕒 時間との勝負!t-PA療法の適応・禁忌チェックリスト

t-PA療法は「適応を見極める速さ」と「禁忌を外さない正確さ」が治療成功のカギです⌛

看護師は患者さんが到着してから適応可否が決まるまでの流れに深く関わります。

ここでは、時間を意識した適応確認のポイントと、禁忌や慎重投与の判断支援について整理していきますね❤

適応条件の確認ポイント(症状・発症時刻・検査結果)

t-PAの適応条件は、医師が最終判断しますが、看護師が早期に正確な情報を集めることで大幅に時間短縮できます。

主な適応条件(成人の場合)

| 項目 | 基準 | 看護での具体行動 |

|---|---|---|

| 年齢 | 18歳以上 | 身分証や家族から確認 |

| 発症~治療開始時間 | 4.5時間以内 | 最終健常時刻(LKW)を正確に聴取・記録 |

| 神経症状 | 脳梗塞による急性発症の症状あり | NIHSS/GCSの初期評価 |

| 画像検査 | CT/MRIで出血なし | 検査搬送調整、医師への画像結果伝達 |

| 血圧 | 投与開始前に185/110mmHg未満 | 高値なら降圧介入の準備 |

| 血糖 | 50〜400mg/dL | 採血・迅速測定、低血糖なら治療優先 |

ポイント

-

適応条件は「一つでも欠ければ不可」なため、チェックは網羅的に。

-

発症時刻の情報は複数ソース(家族・救急隊・本人)で照合します。

-

NIHSSは投与後評価のベースにもなるため初期スコアを正確に。

禁忌条件を見逃さない!現場での判断のコツ

禁忌条件は「投与すれば重大な出血リスクになる」要素です。

急ぎながらも、確実に外していきましょう。

主な禁忌条件(抜粋)

| カテゴリ | 禁忌例 | 看護での確認ポイント |

|---|---|---|

| 出血リスク | 現在進行中の出血、過去3ヶ月以内の頭蓋内出血 | 既往歴・手術歴の聴取、身体観察 |

| 手術・外傷 | 過去2週間以内の大手術や重度外傷 | 入院歴、外傷痕の有無 |

| 血圧 | コントロール不能な高血圧(≧185/110mmHg) | 降圧介入の有無と効果確認 |

| 検査値異常 | PT延長、血小板<10万/µL、血糖<50mg/dL | 採血結果の迅速確認 |

| その他 | 大動脈解離疑い、感染性心内膜炎 | 主治医への疑い報告、画像依頼 |

見逃さないコツ

-

聴取は「Yes/No」だけでなく発症時刻やエピソード詳細も添える。

-

禁忌該当の疑いがあれば即医師にコール、検査・画像を優先依頼。

-

過去の診療情報(紹介状・診療情報提供書)があれば積極的に活用。

慎重投与のケースと対応方法

禁忌ほどではないですが、出血や合併症のリスクが高い場合は「慎重投与」とされます。

この場合、看護師はリスク低減策を事前に準備しておく必要があります。

代表的な慎重投与例

-

高齢(80歳以上)

-

NIHSSスコアが軽度(改善傾向あり)または重度

-

早期虚血変化が広範囲に及ぶ画像所見

-

抗血小板薬の使用中

-

妊娠中または産褥期

対応方法

-

出血リスクを踏まえ、観察間隔を短く設定(例:15分ごと評価を延長)

-

投与後の穿刺や導尿など侵襲的処置は極力避ける

-

患者・家族にリスク説明をして同意を得たことを記録

-

医師と連携して血圧・神経所見・出血兆候を重点的にモニタリング

この章をおさえると、「時間内かつ安全にt-PA療法を行えるか」の見極めが格段にスムーズになりますよ⌛💉

💉 t-PA投与の流れと事前準備のコツ

t-PA療法は「時間」と「正確性」が命です⏳

事前準備がスムーズだと、投与までの時間を大幅に短縮でき、患者さんの予後改善にもつながります。

この章では、投与前の看護師の準備リスト・観察の基準値・チーム連携のポイントを具体的に整理しますね❤

投与前に必ずやるべき看護師の準備リスト📝

投与開始前に、看護師が整えておくべき事項をチェックリスト形式でまとめました。

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 体重測定 | 実測体重を取得 | 投与量算出の基礎、概算禁止 |

| ルート確保 | 末梢静脈路2本(1本は投与専用) | トラブル防止に安定部位を選択 |

| バイタル測定 | 血圧・脈拍・SpO₂・体温 | 投与直前の基準値記録必須 |

| 神経所見評価 | NIHSS・GCS | 投与後比較のため正確に記録 |

| 検査確認 | CT/MRI・採血(PT, APTT, 血小板, 血糖) | 結果報告は医師に即時共有 |

| 薬剤準備 | t-PAの溶解・持続投与ポンプ設定 | 用量ダブルチェック必須 |

| 同意書確認 | 医師説明後の署名確認 | 家族・患者への説明状況も把握 |

ポイント

-

全工程を並行処理できるよう、役割をあらかじめ決める。

-

投与専用ルートは薬剤混入防止のため他薬剤使用不可に。

-

同意書は説明者・説明内容・署名者の3点を確認。

バイタル・神経所見の基準値と確認方法

t-PA投与は、バイタルや神経所見が適応基準を満たしているかを再確認してから開始します。

投与前の基準値(代表例)

| 項目 | 基準値 | 確認方法 |

|---|---|---|

| 血圧 | 185/110mmHg未満 | 連続測定で安定しているか確認 |

| 血糖 | 50〜400mg/dL | 採血・迅速測定器 |

| 体温 | 発熱なし(37.5℃以下が望ましい) | 脇下・鼓膜など一定方法で |

| 意識レベル | JCS 0〜30、GCS評価で急変なし | 神経学的変化がないか |

| NIHSS | 初期評価スコア確定 | 同一評価者または方法で |

神経所見の確認のコツ

-

NIHSSは全項目を漏れなく、かつ手順通りに行う。

-

GCSはE(開眼)、V(発語)、M(運動)を個別に記録する。

-

「いつもと違う」があれば、数値変化がなくても医師に報告。

チーム内での情報共有と役割分担

t-PA投与は、救急・脳外科・放射線・検査・薬剤・ICUなど多部署が同時進行で動きます。

そのため、看護師は連絡ハブの役割も担います。

情報共有の基本

-

投与予定時刻・適応条件・禁忌有無を全員で共通認識

-

検査結果やバイタル変化はリアルタイムで医師と共有

-

患者・家族への説明状況もチームに伝える

役割分担の一例

| 役割 | 担当者 | 内容 |

|---|---|---|

| 投与準備 | 投与看護師 | 薬剤溶解、ポンプ設定、ルート確認 |

| 観察担当 | 観察看護師 | バイタル・神経所見の頻回チェック |

| 搬送・検査調整 | 補助看護師 | CT/MRI搬送、検査依頼 |

| 記録係 | サブ担当 | 投与開始・終了時刻、評価結果の記録 |

ポイント

-

投与直前にミニカンファレンスで進行確認。

-

役割の重複や抜け漏れを防ぐため、ホワイトボードや口頭復唱を活用。

-

看護師同士の小さな連絡も「報・連・相」を徹底。

この流れを整えておくと、投与開始までのタイムロスを最小限にできますよ💗

この観察フェーズを正確に行えば、t-PA後のリスク管理は格段に向上します📊✨

⚠ 出血リスクを最小限に!異常時の対応マニュアル

t-PA療法後の最大の合併症は頭蓋内出血をはじめとする出血性イベントです💥。

ここでは、出血兆候の早期発見ポイントと、異常時に取るべき対応手順を整理します。

看護師が「最初に気づく」ことが多いので、この章は特に大切ですよ❤

出血兆候をいち早くキャッチする観察ポイント🔍

出血は症状が出た時点で重篤化していることもあります。

小さな変化も見逃さないのが鉄則です。

頭蓋内出血の兆候例

-

急な意識レベル低下(JCS↑/GCS↓)

-

強い頭痛の訴え

-

嘔吐の出現または増加

-

片側麻痺・言語障害の悪化

-

瞳孔不同

全身性出血の兆候例

-

尿の血色変化(血尿)

-

便の色調変化(黒色便・血便)

-

吐血・喀血

-

皮下出血・穿刺部出血の拡大

-

持続的な出血(鼻血など)

観察のコツ

-

「患者さんの言葉」に敏感になる(“さっきより頭が重い”など)

-

皮膚観察はシーツ交換や清拭時にこまめにチェック

-

出血兆候は発見時刻と詳細な状況を必ず記録

意識変化や神経症状悪化時の初動対応

異常を見つけたら“すぐ報告”が命を守る第一歩です。

初動フロー(例)

-

観察した異常を中断せずに確認(再評価)

-

直ちに主治医・脳外科医に報告(時刻・症状・変化の経過)

-

指示に従い、頭部CTや血液検査の準備

-

必要に応じて酸素投与・昇圧/降圧対応

-

投与中であれば直ちにt-PA中止

報告時に伝えるべき情報(SBAR形式)

-

S(状況):症状発現時刻、観察者

-

B(背景):t-PA投与何時間後か、既往・併用薬

-

A(評価):NIHSS/GCS変化、バイタル変化

-

R(提案):CT撮影、出血管理のための指示要請

医師報告と検査依頼のタイミング

出血が疑われたら即報告・即行動が原則です。

検査依頼の目安

-

神経症状の急変

-

意識レベルの悪化(GCS 2ポイント以上低下)

-

持続する頭痛・嘔吐

-

バイタル急変(血圧上昇、徐脈など)

検査前後の看護ポイント

-

CT室搬送中もバイタル監視

-

出血確定後は抗線溶薬(トラネキサム酸等)投与準備

-

安静保持と頭部挙上(30度)で脳圧コントロール

💡 まとめメモ

-

出血リスクは投与中〜投与後24時間がピーク

-

観察の頻度と質を保ち、「小さな変化」に反応する

-

出血疑いは1分以内の報告・10分以内の初動が目標