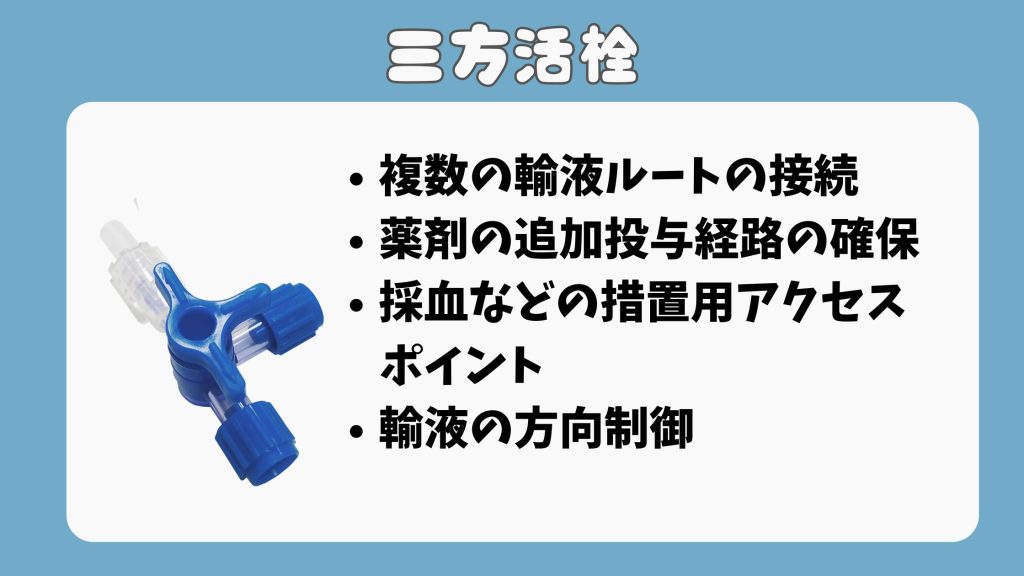

毎日考えずに使っている三方活栓。

じつは自信がない…なんてことはありませんか?

基礎からしっかり取り組んで、明日からの看護業務にもっと自信を持ちましょう!

「三方活栓」の基本のき!!

英語では「three-way stopcock」と呼ばれ、その名の通り液体の流れを制御する「コック」なんですよ。

中央の回転するハンドルを操作することで、輸液ルートの開閉や向きを変えられます🚗

三方活栓の種類と特徴

病棟や症状によって三方活栓を使い分けたりしているのをご存じですか?

一般的に使用される三方活栓の種類と特徴をまとめてみました🌟

| タイプ | 特徴 | よく使用される場所 |

|---|---|---|

| 透明タイプ | 内部の液体の流れが確認できる | 一般病棟・小児科 |

| カラフルタイプ | 色で区別できる | 複雑な治療を行うICU |

| エクステンション付き | 長さ調節可能 | 手術室・救急 |

| ロック機能付き | 誤操作防止機能あり | 精密な投与が必要な場所 |

| 逆流防止弁付き | 薬剤の逆流を防ぐ | がん化学療法・CVライン |

メーカーによって色や形など若干違いますが、使用方法は同じです。

三方活栓の使い方、あなたは自信ありますか?

「右回しは開く?閉じる?」と一瞬で収まった経験、ありませんか?操作を間違えると薬液の流れが変わり、患者さんへの影響も…。

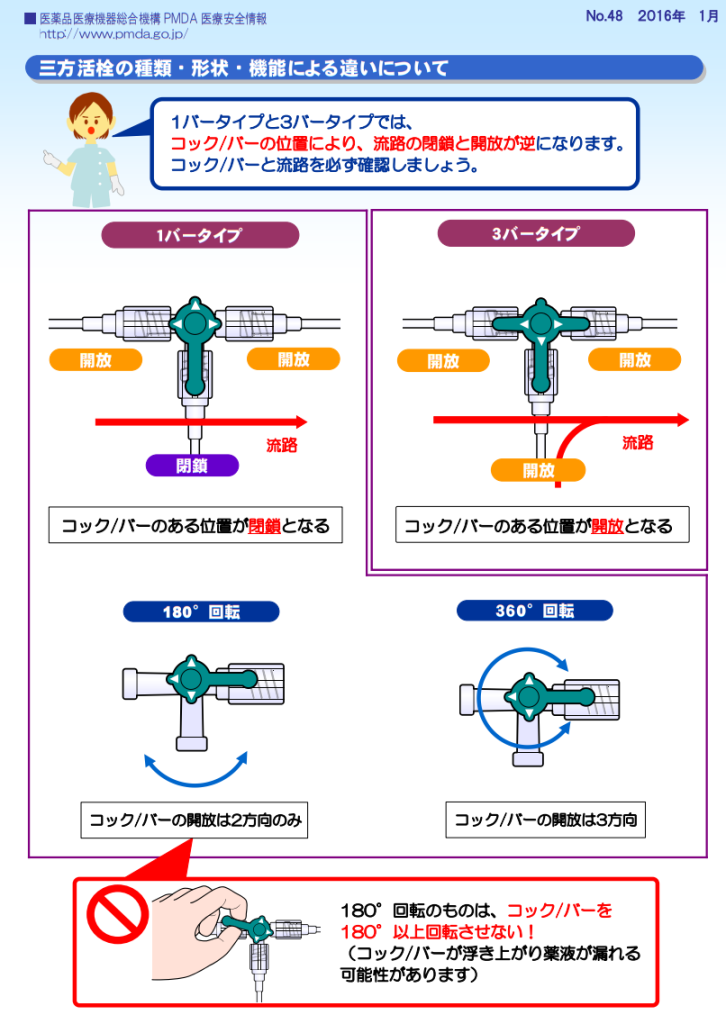

回転方向と流れの関係性〜基本の「き」

「オフの方向に閉じる」というのが基本ルールです。ハンドルが向いている方向へ流れが遮断され、他の二方向は開通しています。

厚生労働省より引用

言葉で解説するより動画を見たほうが分かりやすいので動画をご覧ください🎵

獣医さんの説明ですが、人間用も同じなのでこの通りで大丈夫です😊👌

よくある操作ミスとその防止策

新人さんだけでなく、ベテランナースも時々やってしまう操作ミス。

| よくあるミス | 起こりやすい状況 | 防止策 |

|---|---|---|

| 回転方向を間違える | よくある時、夜勤時 | 「右回りでOFF」を声を出す |

| 完全に忘れる | 他の作業に気を取られた時 | 操作後の流れを目視確認 |

| 接続部の緩み | 頻繁に繁忙な開閉時間 | 定期的な締め付け確認 |

| 向きの誤認識 | 複雑なラインの使用時間 | ラインに沿って指でなぞる |

| 異物混入 | キャップを外したまま放置 | 未使用口は必ずキャップ |

先輩も悩む! 複数の三方活分を使いこなすコツ🔍

複数の輸液や薬剤が必要なケースでは、点滴ラインが複雑になりがちです💦

複雑なラインの整理術

- 🔍 カラーテープでラインを識別

- 🔍同じ薬剤群は同じ三活から

- 🔍優先度の高い薬剤は患者さん側に近い場所から

- 🔍使用頻度の高いラインは操作しやすい位置に

- 🔍定期的に全ラインを指でなぞって確認

ルートの間違いなどを起こさないためにも、ルート類は整理整頓しましょう。

また三活が患者さんの体の下に入り込み、破損や褥瘡の原因に!!😨

三活は患者さんから少しはなた場所に置きましょう🌸

筆者は新人時代、三活とエクステとシリンジをもらい、ひたすらお風呂の中で練習しました。

エアーが入らないようにギリギリまで三活の栓を満たしたり、思い通りに薬液を流せるようにマスターしましたよ🌟

感染管理のプロフェッショナルを目指して✨

点滴ラインの中でも特に感染リスクが高いのが三方活栓💦

小さな部品ですが、ここからの感染は重大事故につながることも。

感染管理の専門家として、患者さんを守るための知識を身につけましょう。

三方活栓に潜む感染リスクとは

三方活栓は輸液ラインの分岐点となるため、細菌の温床になりやすい場所。

感染リスクの高い部位

- 接続部のネジ山部分

- 三方活栓の内腔

- 未使用の口のキャップ

- 長時間利用しているライン全体

ぜひ知っておきたい感染リスクリスク

- ⚠️しっかりな手指衛生

- ⚠️ 消毒不足

- ⚠️ 頻繁に開閉する

- ⚠️ 血液逆流の放置

- ⚠️長期使用

5分でできる!確実な消毒テクニック

忙しい業務の中でも手を抜かないのが消毒。

消毒効果的な3ステップ

| ステップ | 方法 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| 1. 準備 | アルコール綿を2枚以上ご用意 | 一枚では不十分 |

| 2. 拭き方 | クルクル回しながら拭く | 30秒以上かける |

| 3. する | 自然乾燥を待つ | 乾く前に接続しない |

接続部位別消毒法

- 部分平面:中心から外側へ

- ネジ山部分:らせん状態に

- 内腔部分:新しい綿棒で丁寧に

- キャップ:内側も忘れずに

交換タイミングの見極め方〜患者さんを守るために

「いつ交換すべきですか?」という疑問、よく聞きます。

三方活栓交換のタイミング

- ⏰定期交換:72〜96時間ごと(病院の規定に従う。ルート交換と同時に行う)

- ⏰汚染時:血液や薬剤の逆流があった場合

- ⏰ 治療変更時:治療内容が大きく変わる時

- ⏰接続操作後:頻繁に開閉した後

- ⏰感染当時:原因不明の発熱がある場合

臨床現場で使える三方活栓活用術

点滴、輸液、薬剤投与…三方活栓を使う場面は様々。

複雑な治療が必要な患者さんほど、私たちの三方活栓スキルが問われます。

臨床現場ですぐに実践できる活用テクニックをマスターしましょう!

多剤同時投与時のトラブル回避法

複数の薬剤を同時に投与する場面、よくありますよね。

薬剤投与位置の基本ルール

[患者側] → 昇圧剤 → 抗不整脈薬 → 鎮静剤 → 抗生物質 → その他 → [輸液側]配置のポイント

- 🔑濃度調整が必要な薬剤は患者に近い位置に

- 🔑相互作用のある薬剤は別ルートに

- 🔑持続投与薬と間欠投与薬は選択

- 🔑緊急時用の三方活栓は常に確保

「このお薬、混ぜても大丈夫?」〜配合変化の基礎知識

輸液ラインで薬剤が出会うと、時に予想外の反応が!

配合変化に注意が必要な組み合わせ

| 組み合わせ | うるさい現象 | 対策 |

|---|---|---|

| カルシウム剤+リン酸含有薬 | 白濁・結晶形成 | 別ルートで投与 |

| アミノ酸輸液+脂肪乳剤 | 分離・凝集 | 専用ラインを使用する |

| 重炭酸Na + 酸性薬剤 | ガス発生 | 十分なフラッシュ |

| 抗菌薬 + 抗癌剤 | 効果減弱 | 投与間隔を空ける |

| ヘパリン + アミノグリコシド | 不活化 | 別ルートで投与 |

急変時も問題ない!スムーズな薬剤投与テクニック

急変時こそ冷静さが試されます。

急変時の三方活栓活用法

- 優先順位を明確に

- 使用する薬剤を声に出して確認

- 投与後は必ずフラッシュ

- チーム内で役割分担を明確に

- 使用後はさっきに記録

急変時に備えたシミュレーション項目

- 💉緊急薬剤投与ルートの確保手順

- 💉 複数薬剤の優先順位決定

- 💉 チーム内のコミュニケーション方法

- 💉 記録役割分担

事例から学ぶ!三方活栓ヒヤリハット体験談

「あるある!」と思わず思ってしまうヒヤリハット体験。

でも実は、そんな経験から生まれる気づきが私たちの成長につながります。

現場で起きた実際のインシデント事例

匿名で集めた実際のヒヤリハット事例をご紹介します。

実際のヒヤリハット事例

| 事例 | 状況 | 結果 |

|---|---|---|

| 三方活栓の向き間違い | 夜勤中、疲労時運転 | 昇圧剤が一時停止 |

| 採血後の忘れ | 緊急検査の指示が入った時 | 輸液の逆流 |

| キャップの付け忘れ | 処置中に他の患者の対応 | 接続部の汚染 |

| 緩みからの液漏れ | 体位変換後の確認不足 | シーツ汚染・投与量不足 |

| 三方活栓の過度な締め付け | 新人看護師の不安から | 破損・交換の必要性 |

「あるある」失敗から学ぶ改善ポイント

失敗には必ずパターンがあります。

失敗パターンと対策

- ✏️確認不足 → 「声出し確認」の習慣化

- ✏️思い込み→「見たと思う」ではなく「見た」に

- ✏️コミュニケーションエラー → 復唱確認

- ✏️中断からの再開 → 「中断前に戻る」の原則

- ✏️慣れによる油断 → 定期的な基本手技の振り返り

みんなで防ごう!チームで取り組む安全対策

三方活栓の安全管理は一人ではできません。チーム全体で取り組むことで効果が上がります。

チームで取り組む安全対策

- 定期的な学習会の開催

- 新人教育プログラムの充実

- ヒヤリハット情報の共有体制

- 改善提案が言いやすい環境づくり

- 定期的な手技チェックの実施

導入したい安全対策ツール

- 📋 三方活栓使用チェックリスト

- 📋 薬剤別ライン構成ガイド

- 📋交換日の視覚的表示ツール

- 📋 配合変化クイックコンセプト

- 📋 ハンズオントレーニングキット

三方活分に関する重要な質問と回答

よくある質問をQ&A方式にまとめました🎵

Q1: 三方活栓の「OFF」の表示がない場合、どうやってる向きを判断すればいいですか?

三方活栓にOFF表示がない場合は、以下の方法で向きを判断できます:

判断方法

- ハンドルの形状を確認:多くの場合、ハンドルの先端が平らになっている方向または矢印が向いている方向が閉じ側です

- 透明な三方活栓の場合:内部構造を観察すると、ハンドルと一体になっている内部のプラグが塞いでいる方向がわかります

- テスト法:少量の生理食塩水で実際の流れを確認する方法が最も確実です(使用前に必ず実施)

実践ポイント

- 使い慣れないメーカーの製品を使う際は、必ず使用前に流れをテストしましょう

- チーム内で使用する三方活栓を統一するため誤った操作リスクを考慮します

- どうしても不安な場合は、一度三方活栓をすべての方向に閉じて、希望する流れの位置を確認してから使用しましょう

Q2: 三方活栓から血液が逆流してしまった場合、どこまで交換すべきですか?

血液逆流は感染リスクを高める重大な問題です:

交換範囲の判断基準

- 基本的に:血液が目視できる範囲より先まで交換が必要です

- 近く:血液が逆流した三方活栓と直接接続しているチューブ

- 理想的には:患者側から輸液ボトルまでの間で血液が到達した可能性のあるすべてのライン

交換手順のポイント

- まず患者の状態を確認し、必要な措置を行う

- 逆流の原因を特定(輸液ポンプの停止、三方活栓の向き間違いなど)

- 新しいラインを準備し、無菌操作で交換します

- 交換後は生理食塩水でフラッシュして開通性を確認

予防策

- 三方活栓の位置を患者より高く設置

- 頻繁に使用するラインには逆流防止弁付き三方活栓を使用

- 輸液ポンプ使用時は警報設定を確認

Q3: 抗がん剤投与時、専用の三方活栓があると聞いたけど本当ですか?

はい、抗がん剤投与用の特殊な三方活栓があります!

抗がん剤投与用三方活栓の特徴

- 耐薬品性強化:特殊プラスチック素材で薬剤との反応を早めに

- 気密性向上:抗がん剤の漏出防止機能が強化されている

- ルアーロック式:接続部の安全性が高い

- クローズドシステム対応:薬剤暴露リスク軽減のため気化した薬剤も外部に出ない

使用上の注意

- 抗がん剤専用ラインとして識別できるよう表示する

- 他の薬剤ラインと混ざらないように注意!

- 使用後の廃棄は抗がん剤汚染物として適切に処理

- スタッフの暴露防止のため、運営時は手袋着用必須

選択のポイント

- 投与する抗がん剤の種類と適合性を確認

- 長時間投与の場合は特に耐久性の高いものを選択

- 病院の感染対策委員会や薬剤部の推奨品を確認

Q4:輸液速度が急に変わった時、三方活分が原因判断する方法は?

輸液速度変化のトラブルシューティングは以下の手順で行います:

三方活栓チェックの手順

- 三方活栓の向きを確認:部分的に閉じている可能性

- 接続部の緩みをチェック:液漏れにつながる

- 内腔の閉塞確認:結晶や凝固物による閉塞

- ハンドル操作感の確認:ハンドルが固い場合は内部トラブルの可能性

その他の原因との区別法

- 三方活栓を一時的にバイパス(迂回)して流量変化を観察

- 三方活栓の上流と下流で点滴の落下速度を比較

- 輸液ラインを手でたどりながら閉塞や屈曲がないか確認

分かりやすいポイント

- 複数の三方活栓がある場合は全てチェック

- 患者の体位変換後に流量変化が起きた場合は、カテーテル先端位置も確認

- 三方活栓の向きが正しくても、内部の摩耗や破損で正しく機能していない可能性も

Q5:在宅医療で利用する三方活栓で気をつけるポイントは?

在宅医療では病院と異なる環境で三方活栓を使用するため、特別な配慮が必要です:

在宅での三方活栓使用の特徴

- 利用者:医療者だけでなく患者や家族も操作する可能性がある

- 環境:病院より清潔管理が難しい

- サポート:問題発生時の対応が解決可能性

選択ポイント

- シンプルな構造で操作が簡単なもの

- 視認性の高いもの(鮮明な色、大きめの文字)

- 誤操作防止機能付きを優先

- 耐久性の高いものを選択(交換頻度を監視する)

患者・家族への指導内容

- 操作方法の技術指導(繰り返し練習が重要)

- 写真付きの簡単な操作マニュアル作成

- トラブル発生時の対応法と連絡先

- 清潔操作の基本と消毒方法

- 異常時のサインと緊急時の対応

医療者の訪問時チェックポイント

- 接続部の緩みや亀裂

- 操作方法の理解度確認

- 感染兆候の有無

- 在庫管理状況の確認

- 使用期限のチェック

看護のプロフェッショナルへ〜小さな三方活栓が大きな安全を守る

三方活栓は小さな医療器具ですが、その正しい操作と管理が患者さんの安全と治療の成功を左右します。

この記事では基礎知識から実践テクニック、感染管理のポイントまで幅広く解説しました😊

適切な三方活栓の選択、確実な操作方法、感染リスクを減らす対策、薬剤投与時の注意点など、日々の看護業務に直結する知識を身につけることで、看護の質はさらに向上します。

よくある疑問や実際のヒヤリハット事例から学ぶことで、同じ失敗を繰り返さないようにしましょう。

「知っているつもり」から「確実に実践できる」へとステップアップし、チーム全体の安全文化向上にも貢献できるはずです🌟

小さな三方活栓ですが、そこに込められた看護の知識と技術は決して小さくありません。

この記事が皆さんの日々の看護実践の一助となり、患者さんにより安全で質の高いケアを提供するための力になれば幸いです🌸