「TEVAR後の患者さんって、どこをどう観察すればいいの?」

「合併症って何が起こりやすいの?」

「血圧や神経症状の変化を見逃さないコツが知りたい…」

そんな疑問や不安、ありませんか?🩺💭

この記事では

-

TEVARとは何か、手技の簡単な解説

-

術後すぐに注意すべき合併症とその特徴

-

血圧・神経症状・末梢循環などの観察ポイント

-

異常を見つけたときの初期対応方法

-

患者さんやご家族への説明のコツ

が分かりますよ♪

TEVAR術後の看護では、「合併症を早期に察知し、適切に対応するための観察スキル」が最も重要です。

特に血圧管理、神経症状、挿入部の観察、腎機能チェックは欠かせません。

この記事では、TEVAR術後に看護師が押さえておくべき合併症の種類と観察ポイント、さらに現場で役立つ実践的な対応方法を、わかりやすく解説します🫀✨

。

🫀TEVARって何?知っておきたい基礎知識と看護のポイント

TEVARとは?ステントグラフト内挿術の基本

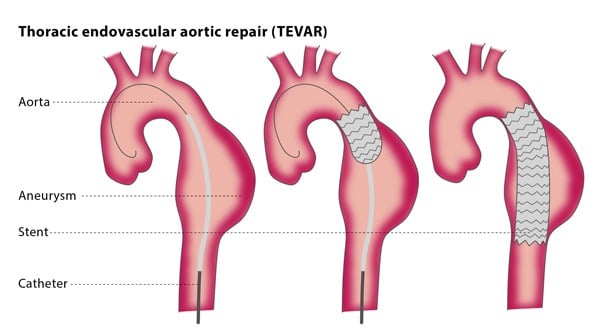

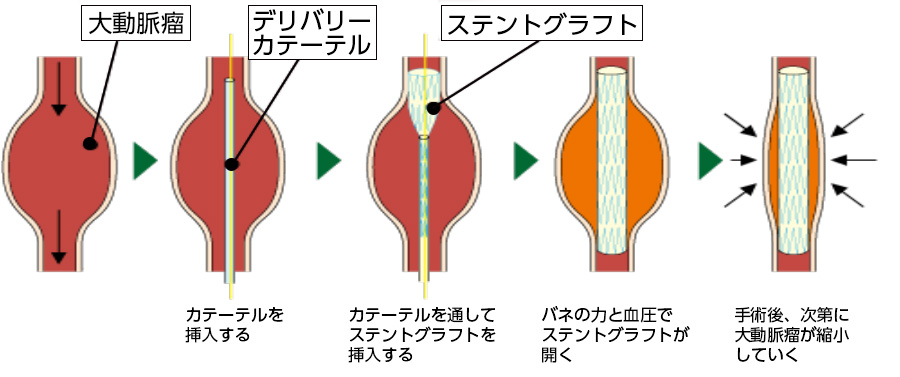

TEVAR(Thoracic Endovascular Aortic Repair/胸部大動脈ステントグラフト内挿術)は、胸部大動脈に発生した動脈瘤や解離などの病変に対して、カテーテルを用いて人工血管(ステントグラフト)を血管内に留置する治療法です。

従来の開胸手術に比べて、切開範囲が小さく、出血量や身体的負担が少ない「低侵襲治療」として広く行われています。

特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| アプローチ部位 | 大腿動脈などからカテーテルを挿入 |

| 麻酔 | 全身麻酔または局所麻酔+鎮静 |

| 治療時間 | 数時間程度 |

| 回復 | 開胸手術より早い(数日〜2週間程度で退院も可能) |

看護師としては、「開胸手術より楽」と思いがちですが、術後合併症は命に関わることもあるため、観察の精度がとても大事です。

EVARとの違いは?対象疾患と適応の整理

EVAR(Endovascular Aortic Repair)は腹部大動脈に対して行う治療で、TEVARは胸部大動脈が対象です。

つまり「どこに病変があるか」で使い分けます。

| 項目 | TEVAR | EVAR |

|---|---|---|

| 対象部位 | 胸部大動脈 | 腹部大動脈 |

| 主な適応疾患 | 胸部大動脈瘤、Stanford B型大動脈解離など | 腹部大動脈瘤 |

| 合併症リスク | 脊髄虚血、脳梗塞、エンドリーク、出血など | 腎機能障害、エンドリーク、出血など |

胸部大動脈は脳や脊髄への血流に直結するため、TEVARでは特に神経症状(対麻痺や片麻痺など)の観察が重要です。

看護師が押さえておくべき術前準備

術後安全に回復してもらうためには、術前からの関わりが重要です。

1.術前説明の補助

- 医師の説明後に患者さんが理解できているか確認

- 術後の安静姿勢や制限を事前に説明(脊髄虚血予防のため)

2.全身状態の把握

- バイタル・採血データ・既往歴(特に腎機能)を確認

- 抗凝固薬や抗血小板薬の服薬状況をチェック

3.挿入部の準備

- 大腿部のシェービング(必要に応じて)

- 皮膚状態の観察(発赤・びらんなど)

4.心理面への配慮

- 「開胸じゃないから安心」と思っている患者さんも、合併症説明で不安が増す場合あり

- 優しく不安を聞き取り、「術後はしっかり見守りますね」と安心感を与える

👀術後すぐに注意!TEVAR後に見逃せない合併症リスト

エンドリークって何?種類とリスク

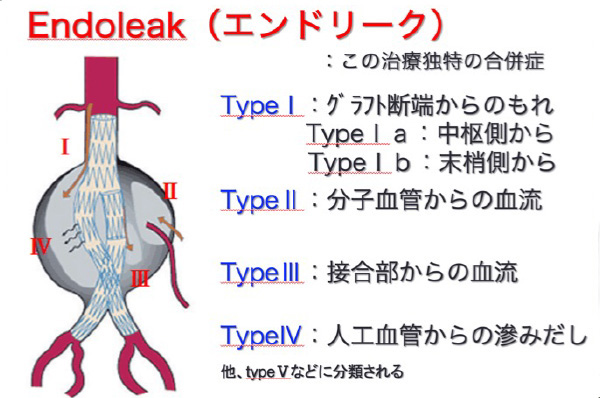

エンドリーク(Endoleak)は、ステントグラフトで閉鎖したはずの動脈瘤内に血液が再び流れ込む現象です。

これが起こると動脈瘤が再び拡大・破裂する危険があるため、術後の重要観察ポイントになります。

エンドリークの主なタイプ

| タイプ | 原因 | 看護で気をつけること |

|---|---|---|

| タイプⅠ | グラフトの端から血液が漏れる | 血圧管理徹底、画像検査結果の確認 |

| タイプⅡ | 分枝動脈から逆流 | 造影CTのフォロー依頼に注意 |

| タイプⅢ | グラフト本体や接続部の破損 | 突然のバイタル変化に敏感になる |

| タイプⅣ | グラフト素材からの滲出 | 稀だが観察は必要 |

Migration(ステントのズレ)を見抜くサイン

Migrationは、留置したステントグラフトが本来の位置から動いてしまう合併症です。

血流が再び瘤内に入り、エンドリークや再破裂のリスクが高まります。

観察ポイント

-

胸痛や背部痛の出現

-

急な血圧低下

-

造影検査での位置ズレ確認

看護師は直接ステント位置を見られませんが、患者の訴えやバイタル変化から異常を疑うことが大切です。

出血・塞栓症の早期発見ポイント

出血は挿入部(大腿部)や瘤破裂によるもの、塞栓症は脳梗塞や下肢虚血として現れます。

チェックすること

-

挿入部の皮下血腫、滲出液の有無

-

下肢の冷感・蒼白・しびれ

-

意識レベルの変化(脳梗塞の可能性)

これらは術後早期に多く発生するため、特に術後24時間以内は重点観察です。

腎機能悪化や脊髄虚血への注意

造影剤や血流変化で急性腎障害(AKI)が起こることがあります。

また、胸部大動脈は脊髄血流と密接に関わるため、脊髄虚血による対麻痺が発生するリスクもあります。

腎機能悪化のサイン

-

尿量減少(0.5mL/kg/h未満が目安)

-

クレアチニン上昇

-

浮腫や倦怠感

脊髄虚血のサイン

-

下肢筋力低下

-

感覚鈍麻

-

歩行障害

これらは発症後の回復が難しい場合があるため、早期発見が非常に重要です。

🩺観察はここがカギ!TEVAR術後のチェック項目と理由

血圧管理の基準と観察タイミング

TEVAR後は血圧のコントロールが合併症予防の要です。

血圧が高すぎるとエンドリークや出血、低すぎると脊髄虚血や脳梗塞のリスクが高まります。

一般的な目安(医師指示により変動)

-

平均血圧(MAP)70〜90mmHg

-

収縮期血圧 100〜140mmHg

観察タイミング

-

ICU管理中は15〜30分ごと

-

一般病棟移行後も2〜4時間ごとに測定

-

バイタル変化や症状出現時は即測定

看護師は数値だけでなく変化の傾向も意識して観察します。

神経症状(対麻痺など)のモニタリング方法

脊髄虚血は術後早期に起こりやすく、発見が遅れると回復困難になることがあります。

チェックポイント

-

下肢の筋力(左右差)

-

感覚(しびれや鈍麻の有無)

-

歩行可能かどうか(安静解除後)

方法の例

-

足首の背屈・底屈の力を左右で比較

-

軽く皮膚をつついて感覚差を確認

-

動作に伴う痛みや違和感を聞き取る

挿入部の観察と末梢循環評価

TEVARでは多くの場合、大腿動脈からカテーテルを挿入します。

挿入部の出血や血腫は早期発見が命に関わることもあります。

観察項目

-

発赤・腫脹・出血・皮下血腫

-

末梢動脈触知(足背動脈・後脛骨動脈)

-

皮膚温・色調・冷感

尿量・腎機能データの確認

造影剤や血流変化による腎障害は見逃せません。

観察ポイント

-

尿量(0.5mL/kg/h未満は注意)

-

尿の色・混濁

-

検査値(BUN、Cr)を経時的にチェック

-

むくみや体重増加も補助情報として確認

💉合併症を防ぐ!早期発見・早期対応の実践テクニック

バイタル変化の捉え方と初期対応フロー🚑

「いつもと違う」を数値と症状の両面で捉えるのがコツですよね。

迷ったら下のミニアルゴリズムに沿って動けばOKです。

早期対応アルゴリズム(サマリ)

-

兆候をキャッチ → 2) 安全確保・再評価 → 3) 原因あたりを付ける → 4) 介入 → 5) 報告・記録

| 兆候 | まずやること(1~3分) | 次にやること(~10分) | 目的 |

|---|---|---|---|

| SBP>140 あるいはMAP>90 | 体位整え、安静・疼痛評価 | 医師指示の降圧薬確認・実施、持続的モニタ | エンドリーク/出血予防 |

| SBP<100 あるいはMAP<70 | 下肢挙上・補助酸素・再測定 | 医師連絡、輸液調整、採血準備 | 脊髄虚血/低灌流回避 |

| 新規胸背部痛・強い不安 | ABC評価・鎮痛準備 | 12誘導心電図・疼痛スケール | 大動脈関連イベント検知 |

| 下肢冷感/蒼白/しびれ | 触知/ドップラーで末梢拍動確認 | 血管外科に報告、超音波/CT準備 | 末梢虚血の見逃し防止 |

| 尿量<0.5mL/kg/h | 体液バランス確認・導尿管閉塞確認 | 輸液見直し、腎機能採血依頼 | AKIの早期是正 |

ポイント:病態は“数値×症状×経時変化”。単発値よりトレンドを重視しましょう📝

医師への報告のタイミングと内容(SBARテンプレ付き)📣

「迷ったら報告、悩むより共有」が安心ですよね。報告の質は患者さんの安全に直結します。

エスカレーション基準(例)

-

至急:SBP<90または>160が持続/MAP<65、急な神経症状(下肢筋力低下、左右差)、意識変容、新規の激しい胸背部痛、出血増悪

-

早め:尿量低下が2時間以上持続、挿入部腫脹の増大、微熱と炎症反応上昇、軽度の末梢循環低下

SBARテンプレ(コピペ可)

-

S(状況):「TEVAR術後◯時間、SBPが85~90で推移し、めまいを訴えています。」

-

B(背景):「術直後から降圧管理中。これまでMAPは70前後で安定、尿量は0.7mL/kg/hでした。」

-

A(評価):「現在MAPは63、皮膚冷感あり。末梢拍動は触知弱く、エンドリーク/低灌流を懸念。」

-

R(提案):「輸液ボーラスの可否、昇圧薬調整、採血・造影CTの要否をご指示ください。」

具体・簡潔・結論先行。数値と変化、リスク仮説、提案の4点をセットにすると通話1本で動けます☎️

チームでの情報共有のコツ(安全文化をつくる)🤝

“人”でなく“状況”を見る共有がミスを減らします。

| 場面 | 実践ポイント | ツール例 |

|---|---|---|

| 受け持ち交代 | 3分ミニサマリ:術後◯h/MAP目標/リスク(エンドリーク・脊髄虚血)/今のトレンド | チェックリスト(観察・薬剤・ライン・検査予定) |

| 多職種カンファ | “問題リスト”方式:①血圧管理②神経③挿入部④腎機能⑤疼痛・離床 | 問題ごとにToDo担当と期限を明確化 |

| 夜間の見回り | “見回りテーマ”を1つ決める(例:末梢循環にフォーカス) | PDSAメモ(気づき→翌日共有) |

「今日の最重要リスク1つ」をホワイトボードに書き出すと、全員の目線が揃います🧭

👫患者さんと家族への安心サポート術

専門用語をやさしく言い換える🗣️

-

エンドリーク→「ふたの隙間から血が入り込むイメージ」

-

脊髄虚血→「背骨の神経に行く血が足りなくなる状態」

-

MAP→「全身に血を送るための平均的な圧」

ひとこと例:「心配なサインがないか、血圧・足の力・尿の量を重点的に見守っています。何か変化に気づいたらすぐ教えてくださいね😊」

不安を和らげる声かけ・関わり方💛

-

「痛みは今どのくらい?(0~10)」→数値化して安心を可視化

-

「今していることの目的」を毎回一言添える(例:血圧調整=合併症予防)

退院後の生活指導📘

-

血圧手帳を付ける(朝晩+症状)

-

入浴・運動は指示に従い段階的に再開

-

胸背部痛・下肢のしびれ・息切れ・尿量減少は受診サイン

📋まとめ|TEVAR看護の重要ポイントをおさらい

術後観察の優先順位

TEVAR術後は、「命に直結するリスクから順番に」 観察することが大切です。

優先順位のイメージはこんな感じです👇

1.バイタルサイン(特に血圧)

- 高すぎ:エンドリーク・出血リスク

- 低すぎ:脊髄虚血・低灌流リスク

2.神経症状

- 対麻痺や感覚異常の早期発見が予後を左右

3.挿入部と末梢循環

- 出血・血腫・下肢虚血の有無

4.尿量・腎機能

AKIの早期察知・造影剤影響の把握

ポイント:“優先順位+定時+異常時の追加測定” が安全管理の基本です。

合併症予防のためにできること

合併症は「発症してから対応」よりも「発症させない工夫」が鍵です。

-

血圧管理を徹底(医師指示範囲内で安定させる)

-

早期に神経チェック(術後直後〜数時間は特に頻回に)

-

末梢循環評価をルーチン化(色・温度・拍動を毎回セットで)

-

造影剤後の水分管理(腎保護のため)

-

患者・家族にも観察ポイントを伝える(異常時にすぐ申告できるように)

今日から実践できるチェックリスト

ベッドサイドで使える、簡単チェックシート例です📝

| 観察項目 | チェック内容 | 頻度 |

|---|---|---|

| 血圧・心拍 | 指示範囲内か/変動は? | ICU:15〜30分/病棟:2〜4時間 |

| 神経症状 | 下肢の力・感覚・左右差 | 術後6時間までは1時間ごと、その後4時間ごと |

| 挿入部 | 出血・腫脹・皮下血腫 | 2〜4時間ごと/異常時すぐ |

| 末梢循環 | 足の温度・色・拍動 | 同上 |

| 尿量 | 0.5mL/kg/h以上か | 1〜2時間ごと |

| 自覚症状 | 胸背部痛・しびれ・息苦しさ | 定時+患者申告時 |

チェック後は数値だけでなく変化や経過も記録すると、チームでの共有がスムーズになりますよ。

✨おわりに

TEVAR術後の看護は、合併症の早期発見と予防が何よりも大切です。

今回ご紹介した観察ポイントや対応の流れは、明日からすぐに現場で使える内容ばかりです。

患者さんの小さな変化を見逃さず、チームで情報を共有しながら、安全で安心できる回復をサポートしていきましょう。

「まずは血圧・神経・挿入部・尿量」——この4つを常に意識して、あなたの観察力をさらに磨いてくださいね😊💪