「swan-ganzカテーテルって、聞いたことはあるけど実際にどうやって使うのかよく分からない…💭」

「測定できる数値ってどう活かすの?フォレスター分類って現場で本当に使えるの?」

「もしトラブルが起きたらどうしよう…怖くて自信が持てない😢」

そんな疑問やお悩みはありませんか?🩺

この記事では、

-

swan-ganzカテーテルで測定できる数値の意味と正常値📊

-

フォレスター分類と数値のつながり🧠

-

異常値の判断と対応の流れ🚨

-

実際の失敗例から学ぶリアルな注意点📝

が分かりますよ♪

swan-ganz(スワンガンツ)カテーテルの管理では、単に数値を“見る”だけではなく、それを“読む力”が大切です!

数値の意味を理解し、分類とつなげてアセスメントできるようになることで、現場での判断や対応に自信がつきます✨

この記事では、

swan-ganzカテーテルの基本的な測定項目や分類とのつながり、異常時の判断フロー、そして実際の失敗エピソードから得られる教訓まで、現場で使える知識を分かりやすくご紹介します💡

👀基本編・応用編が知りたい方は下記の記事をチェックしてくださいね🌟

今さら聞けない「スワンガンツカテーテルって何のため?」― 目的と適応を徹底解説

「波形が変!」「このケア合ってる?」スワンガンツ管理で悩む看護師さんのための応用Q&A集

📊測定できる数値の意味と正常値まとめ!心機能のアセスメントに活かそう

swan-ganzカテーテルは、心臓や血流の状態をリアルタイムで把握できる貴重なツールですよね🫀

でも「いろんな数値があって難しそう…」「何を見て何を判断すればいいの?」と不安になることも多いのではないでしょうか?

ここでは、swan-ganzカテーテルで測定できる主要な数値を一つずつ丁寧に解説していきます✨

心機能の評価や患者さんの状態を読み解くヒントに、ぜひ活かしてくださいね❤

💓心拍出量(CO)って何?どう測るの?

心拍出量(Cardiac Output:CO)は、「1分間に心臓が送り出す血液の量」を示します。

つまり、全身の血液循環がどれだけ保たれているかを把握するために、とても大切な指標なんです😊

swan-ganzカテーテルでは「熱希釈法」でCOを測定します。

これは少量の冷たい生理食塩水を右心房に注入し、カテーテル先端の温度センサーで血液の温度変化を記録、その変化からCOを計算します。

同じ人でも体格差があるため、「心係数(CI=CO/体表面積)」という補正値も用います。

CIの正常値は約2.6~4.2L/分/㎡です。

🩺COが低いときに考えられること:

・心筋収縮力の低下(例:心不全)

・前負荷の減少(例:出血、脱水)

・後負荷の急激な上昇(例:高血圧)

🫁肺動脈楔入圧(PCWP)で左心系のうっ血がわかる!

PCWP(Pulmonary Capillary Wedge Pressure)は、左心房〜左心室の前負荷を間接的に反映する値です。

「肺うっ血があるかどうか」を見るときにとっても役立つ指標ですよ。

正常値は5~13mmHgで、値が高いと左心系(左心房や左心室)のうっ血や心不全を疑います。

PCWPが18mmHgを超えると肺うっ血のリスクが高まるため、治療の目安にもされます。

🩺PCWPが高いときに考えること:

・左心不全(左室のポンプ機能低下)

・過剰輸液(ボリュームオーバー)

・弁膜症(特に僧帽弁狭窄)

💦中心静脈圧(CVP)は右心の評価に使える!

CVP(Central Venous Pressure)は、右心房の圧力を示し、循環血液量の把握や右心機能の評価に欠かせません。

正常値は5~10cmH₂O(3~8mmHg)。

脱水や出血では低下、右心不全や過剰輸液などで上昇します。

CVP単独で心機能全てを判断するのではなく、他の指標と合わせて総合的に評価しましょう。

🩺CVPが上昇する原因:

・右心不全

・過剰輸液

・肺高血圧、三尖弁閉鎖不全

🩺CVPが低下する原因:

・出血、脱水

・静脈容量減少

🧪SvO₂の意味とショック・低酸素の見極め方

SvO₂(混合静脈血酸素飽和度)は、全身組織がどれだけ酸素を消費したかを反映する指標です。

正常値は60~80%。

低酸素やショックなどで全身への酸素供給が不足すると、SvO₂は60%以下に低下します。

50%未満は生命の危険な状態とされ、速やかな対策が必要です。

逆に重症例でも高値を示す場合は、組織での酸素利用障害が疑われ、乳酸値などの他指標も併せて評価します。

🩺正常なSvO₂は約60〜80%

この範囲から外れると、何かしらの異常が疑われます。

🔻低いSvO₂(60%以下)

→ ショック状態、組織への酸素供給不足

(例:出血性ショック、敗血症)

🔺高いSvO₂(80%以上)

→ 組織での酸素利用が低下(例:ミトコンドリア障害、敗血症後期)

ただの「血中酸素量」ではなく、「身体全体の酸素の使われ方」を表しているんです😉

📋正常値まとめ表❤すぐ見返せるポケット版

それぞれの数値の正常範囲を、見やすい表にまとめました✨

プリントしてポケットに入れておいても便利ですよ!

| 指標名 | 意味 | 正常値 | 高値の意味 | 低値の意味 |

|---|---|---|---|---|

| 心拍出量(CO) | 1分間に心臓が全身へ送る血液量 | 4~8L/分 | 高拍出性心不全など | 心不全、ショック |

| 心係数(CI) | COを体表面積で割った値 | 2.6~4.2L/分/㎡ | 2.2以下は低灌流リスク | |

| PCWP | 左心房圧の指標 | 5~13mmHg | 18mmHg以上で肺うっ血 | 循環血液量減少、脱水 |

| CVP | 右心房圧の指標 | 5~10cmH₂O | 循環過剰、右心不全 | 脱水、出血 |

| SvO₂ | 全身の静脈血酸素飽和度 | 60~80% | 酸素利用障害(敗血症など) | 60%以下で低酸素やショック疑い |

「疾患について深く学びたい…」

「勉強会が頻繁に行われている病院に勤めたい」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

🔍フォレスター分類とカテーテル測定値のつながりを解説!

swan-ganzカテーテルで測定した数値って、ただ正常かどうかを見るだけじゃないんです✨

心不全のタイプを見極めて、治療やケアの方針を立てる「アセスメント」にもつながります。

その中でもよく登場するのが「フォレスター分類」ですね📘

ここでは、フォレスター分類の基本から、どの測定値とどう関連しているのか、看護師としてどんな風に活かせるのかを見ていきましょう!

📚フォレスター分類とは?心不全のタイプを見分けるヒント

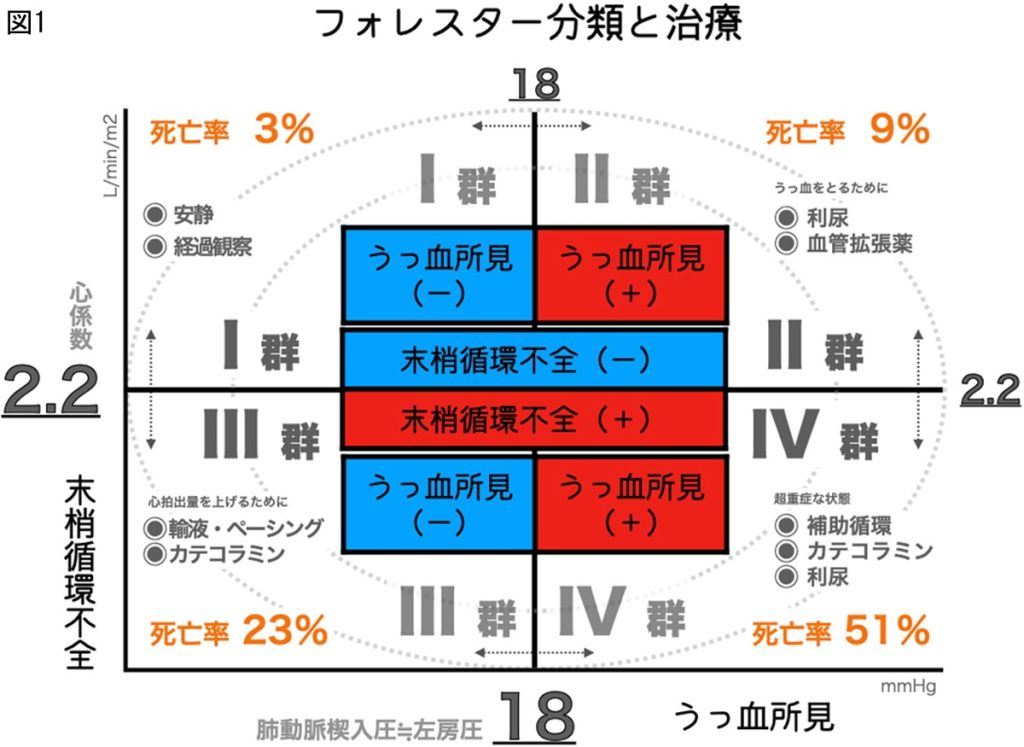

1977年に考案されたフォレスター分類は、「心係数(CI)」と「肺動脈楔入圧(PCWP)」の2軸で、心不全や急性心筋梗塞患者の循環状態を4つに分けるシステムです。

・CI:2.2L/分/㎡

・PCWP:18mmHg

これらがそれぞれの境界値。「乾いてる・濡れてる(うっ血の有無)」「冷たい・暖かい(循環不全の有無)」で覚えると分かりやすいですよ。

簡単にいうと👇

| 分類 | 血行動態 | 症状の特徴 |

|---|---|---|

| Ⅰ型 | 乾いてて温かい | 安定した状態(正常) |

| Ⅱ型 | 湿ってて温かい | 肺うっ血あり(左心不全) |

| Ⅲ型 | 乾いてて冷たい | 低灌流あり(ショック傾向) |

| Ⅳ型 | 湿ってて冷たい | 最重症、予後不良 |

湿っている=PCWP高値、冷たい=CO低値が目安になります🫁🩸

🧩分類と測定値をセットで覚える!💡「濡れてる×乾いてる」って?

以下のように、測定値と組み合わせると覚えやすくなりますよ✨

| フォレスター分類 | PCWPの傾向 | COの傾向 | よくある状態 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ型(正常) | 正常 | 正常 | 安定 |

| Ⅱ型(うっ血型) | 上昇 | 正常 | 左心不全・肺うっ血 |

| Ⅲ型(低灌流型) | 正常〜低下 | 低下 | 脱水、心原性ショック初期 |

| Ⅳ型(重症型) | 上昇 | 低下 | 重症心不全、多臓器不全 |

「Ⅱ型」は濡れている(PCWP↑)けど暖かい(CO保たれている)状態。

「Ⅳ型」は濡れていて(PCWP↑)、冷たい(CO↓)ので、命に関わる状態です⚠️

🛌ケースで考える分類ごとのケア方針

たとえば、こんな患者さんがいたらどう対応しますか?🤔

🧑⚕️「呼吸が苦しそうで、SpO₂が下がってる…でもBPは正常」

→ PCWPを見てみたら20mmHg → フォレスターⅡ型(うっ血型)と判断できます。

この場合は、利尿剤でうっ血をとるのが基本の対応ですね。

逆にCOが下がっていたらフォレスターⅣ型の可能性があり、強心薬や補助循環も考えます。

このように、フォレスター分類を理解しておくと、ケアや治療の優先順位が見えてくるんです❤

🧠スワンガンツで見える循環状態と治療戦略の考え方

swan-ganzカテーテルは、見た目では分からない循環動態を「数値化」してくれるツールです。

とくに心不全の患者さんでは、バイタルだけでは評価しきれないケースも多いですよね💦

💡このように活用しましょう!

-

「CO」と「PCWP」の組み合わせでフォレスター分類!

-

分類から治療方針(利尿・昇圧・補助循環)を選ぶ

-

数値の変化を見て、治療が効果的かどうかをアセスメント

看護師としては、測定値の変化を日々追って、医師に的確に報告できることがとても大切です✨

「この数値って何を意味してるのかな?」という視点でモニターを見るクセをつけていくと、アセスメントの力がぐんと伸びていきますよ!

📝実際の臨床で起きた!失敗から学ぶスワンガンツ管理のポイント

swan-ganzカテーテルはとても高度なモニタリングツールですが、それだけに扱い方を誤ると重大なリスクを伴うことも…。

実際の現場でも、ヒヤッとするような経験をした看護師さんは少なくありません💦

でも、そんな失敗こそが大切な学びになります✨

ここでは、臨床で実際にあった失敗例やトラブルを通して、注意すべきポイントや対応方法を一緒に確認していきましょう!

💥圧モニターが不安定…その原因は?波形トラブルあるある

📉「波形がガタガタして読めない…」そんな経験ありませんか?

これは、スワンガンツカテーテルのモニターセッティングや取り扱いにありがちなトラブルです。

主な原因はこちら👇

-

トランスデューサーの位置ズレ(心臓の高さからずれている)

-

チューブに空気や血液が混入している

-

フラッシュ後に空気抜きが不十分

-

接続部の緩み

🩺対応のポイント:

-

トランスデューサーの位置は「第4肋間・前腋窩線」を基準に!

-

波形が安定しないときは、まずゼロ点確認&再キャリブレーションをしてみましょう📏

☠️肺動脈破裂を防げ!バルーン操作ミスの危険性とは

バルーンを膨らませてPCWPを測定する際、空気の入れすぎや時間のかけすぎが思わぬ事故につながることも…。

実際に報告されているトラブルでは、

-

バルーンを膨らませたまま放置して肺動脈を破裂させた

-

測定後にバルーンを戻し忘れたことで虚血を引き起こした

といった事例があります😨

🩺対策のポイント:

-

バルーンの注入量は必ず規定容量(通常1.5mL以下)を守る

-

測定後は必ずバルーンを完全にデフレーションする

-

「膨らませたまま放置しない」習慣を!

⚠️こんな合併症に注意!気胸・感染・血栓の早期発見ポイント

スワンガンツカテーテルでは、以下のような重大な合併症が起こる可能性があります。

| 合併症 | 注意すべき兆候 |

|---|---|

| 気胸 | 呼吸音減弱、SpO₂低下、胸部X線で確認 |

| 感染 | 挿入部の発赤・発熱・CRP上昇 |

| 血栓・塞栓 | カテーテル閉塞感、測定値の異常な変動 |

🩺予防の工夫:

-

毎日、挿入部を観察&清潔に保つ

-

ルートのフラッシュとクローズ操作を確実に

-

定期的に圧波形・数値の異常を見逃さない習慣をつけましょう!

🎤先輩ナースが語る!スワンガンツ初対応で焦ったエピソード

「はじめてPCWPを測るとき、バルーンの空気を入れすぎてしまい、焦ってしまいました…。」

「モニター波形が見慣れない形で、正常なのか異常なのか判断できず、ずっとオロオロしてました💦」

「トランスデューサーの位置がズレてて、CVPがめちゃくちゃな値になってたのに気づかなかったんです…😢」

初めてのときって、とにかく不安や緊張でいっぱいなんですよね。

でも、こういった体験を通して、次に同じ場面に出会ったときの対応力が大きく変わります!

🔑学びのポイント:

-

先輩や医師に報告・相談をためらわないこと!

-

わからないときはすぐに確認する勇気が事故を防ぎます

📚まとめ|カテーテル管理を自信に変える看護師の学び方とは?

swan-ganzカテーテルって、仕組みも数値もたくさんあってちょっと難しそう…って感じていた方も多いかもしれません。

でも、理解のコツさえつかめば、日々のアセスメントや看護ケアの大きな武器になります🩷

ここでは、これまでの内容を整理しながら、“自信につながる学び方”を一緒に見つけていきましょう!

📖数値は“見る”だけじゃダメ!“読む”力をつけよう

swan-ganzで得られるCO・PCWP・CVP・SvO₂などの数値は、

単なる“モニター上の数字”ではなく、患者さんの中で何が起きているかを読み解くヒントになります✨

たとえば…

-

COが下がってる → 循環不全かも?

-

PCWPが高い → 肺うっ血かも?

-

SvO₂が下がってる → 酸素不足が進んでるかも?

こういった**“もしも”を想像できる力がアセスメント力に直結**します🧠

数字を「読む」練習を、ぜひ普段の記録や申し送りで意識してみてくださいね!

🧭現場で迷わない!判断に役立つフローチャートを活用しよう

「値は分かったけど、それでどう動けばいいの?」

そんなときに役立つのが、判断の“道しるべ”になるフローチャートです🌱

たとえば:

🩺【PCWPが高い】→「肺うっ血」→「利尿薬投与?酸素管理?」

🩺【COが低い】→「循環不全?」→「昇圧薬?補助循環?液体?失血?」

こうやって**「状況→原因→対応」をつなげて考える**と、判断力がグッと高まります!

職場で自分なりのフローチャートや早見表を作っておくのもおすすめですよ📒

🌸失敗から学ぶ姿勢が一番の近道❤継続して身につける工夫とは?

誰でも最初は不安ですし、失敗もあります。

でも、その経験から学んだことは一生モノの看護力になります✨

💡こんな工夫が続けやすいですよ♪

-

先輩のアセスメントを真似してみる

-

モニターと患者さんの状態をセットで見るクセをつける

-

わからないままにしないで、調べる・聞く勇気をもつ

「まだ分からない」「難しい」と感じる今こそ、

あなたの看護力がどんどん育つチャンスなんです🌷

🫶さいごに

swan-ganzカテーテルの管理は、数字の理解だけでは終わりません。

その奥にある“患者さんの変化”を読み取って、次の一手を考える力が看護師にとって何より大切です。

あなたが「わかるようになった!」「前よりも落ち着いて対応できた!」と実感できるその日まで、

一歩ずつで大丈夫。今回の学びが、少しでもその一歩になれたら嬉しいです☺️💕

<参考・引用>

ナースのヒント

心カテブートキャンプ

看護roo

メディカLIBRARY