「嚥下訓練ってどう進めればいいの?」

「間接訓練と直接訓練の違いがよく分からない…」

「看護計画にどう落とし込めばいいのかな?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?😊

この記事では

-

嚥下訓練の基本と目的

-

間接訓練と直接訓練の違いと使い分け

-

リスク管理や観察のポイント

-

OP・TP・EPを意識した看護計画の立て方

が分かりますよ♪

結論から言うと、嚥下訓練を看護で活かすには「間接訓練と直接訓練の特徴を理解し、患者さんに合った訓練を安全に選び、看護計画に組み込むこと」が大切なんです✨

この記事では、看護師が知っておきたい嚥下訓練の基礎から、具体的な方法、安全管理、そして実際の看護計画への展開方法まで、わかりやすく解説していきます📖💡

嚥下訓練の方法が知りたい方は…

嚥下体操の方法🌟看護の視点から解説|摂食・嚥下障害のリハビリに繋がる口腔・舌の強化術

▲こちらの記事をチェック✅

嚥下訓練って何?👅看護の現場で知っておきたい基礎知識

「嚥下訓練」と聞くと、難しそうに感じる方も多いのではないでしょうか?

でも、実際には患者さんが“安全に・できるだけ口から食べる”ことをサポートする大切な看護の一つなんです❤

ここでは、嚥下の仕組み、障害が起こる原因、そして訓練の目的について、看護師さんが現場で押さえておきたいポイントを分かりやすく解説していきますね✨

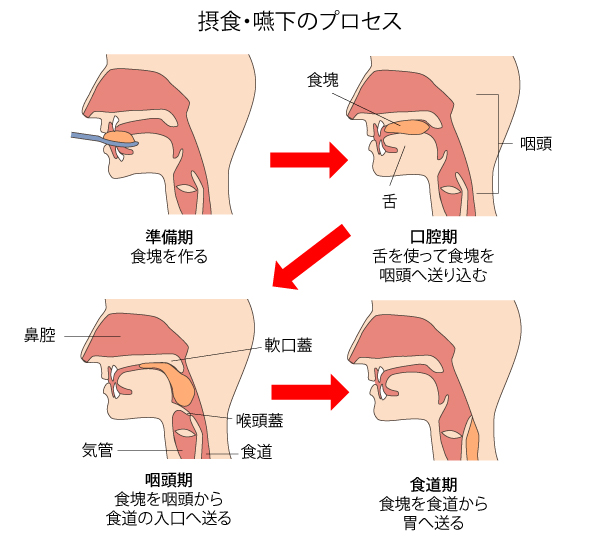

嚥下の仕組みをやさしく解説

嚥下(えんげ)とは、「食べ物や飲み物を口から胃まで安全に送り込むこと」です。

流れをシンプルにまとめると👇

| フェーズ | 動きの内容 | 主に関わる器官 |

|---|---|---|

| 口腔期 👄 | 食べ物を噛んで飲み込みやすい形にまとめる(食塊形成) | 舌、歯、口唇 |

| 咽頭期 👅 | 食べ物を咽頭から食道へと送り込む | 軟口蓋、咽頭、喉頭 |

| 食道期 🫁 | 食道から胃へ運ぶ | 食道の蠕動運動 |

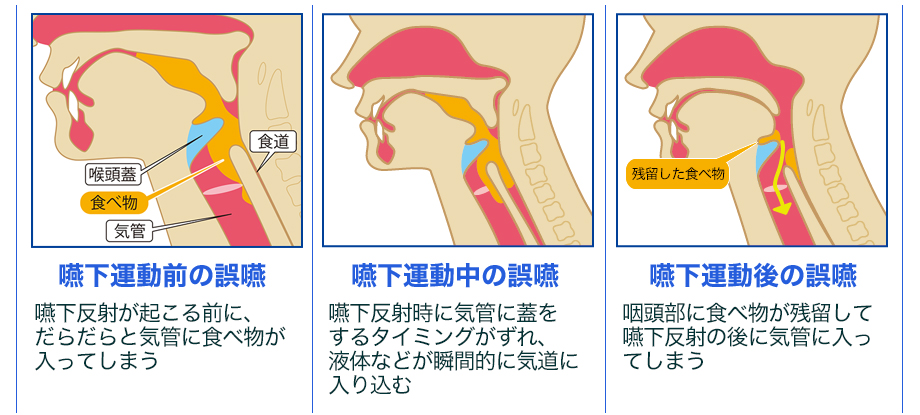

この流れのどこかに障害があると、「むせる」「飲み込みにくい」「誤嚥する」などの症状につながります。

嚥下障害が起こる原因とは?

嚥下障害はさまざまな原因で起こります。

看護の現場では、原因を理解しておくことがリスク管理につながりますよ❤

代表的な原因は👇

-

脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など) 🧠 → 神経の障害で舌や咽頭の動きが弱くなる

-

加齢 👵 → 筋力の低下や咽頭反射の弱まり

-

神経・筋疾患(パーキンソン病、ALSなど) → 嚥下に必要な動きがコントロールできなくなる

-

頭頸部の手術やがん → 解剖学的な変化による嚥下困難

-

認知症 🧩 → 食べる手順や飲み込みの指令がうまくできない

看護師としては「なぜこの方は飲み込みにくいのか?」を考えることが、適切な訓練方法を選ぶカギになります。

看護師が知っておくべき嚥下訓練の目的

嚥下訓練の目的は、単に「食べられるようになる」ことだけではありません😊

| 目的 | 看護の視点での意味 |

|---|---|

| 誤嚥を防ぐ | 誤嚥性肺炎や窒息を予防するための安全管理 |

| 栄養状態を保つ | 口から食べることで必要な栄養・水分を確保 |

| QOL(生活の質)の向上 | 食べる喜びや社会性を維持する |

| 自立支援 | 「自分で食べられる」ことが患者さんの自信や意欲につながる |

つまり嚥下訓練は、身体的にも精神的にも患者さんを支える看護の一環なんです❤

お仕事探しはしごとレトリバーにおまかせ!!

「もっと一人一人に合った嚥下訓練を行いたいのに…」「どこの病院も同じような感じなのかな?😥」などなど!

おしごと犬索は、犬と人が、世の中の求人サイトの中からおしごとを探してきてくれるサービスです。

あなたの情報を入れれば入れるほど、あなたに合わせたおしごとを探してきてくれます。

使い方は、LINEであなたの情報と、「どんな仕事を探したいか」の条件を入力して探してきてもらうだけ✨

今よりいい条件で働きたいあなたにもおすすめです!

うちの施設・病院、おかしいの?それとも普通?

人員基準等、職場の適正サービス水準がどうかを聞けるサービス🌟

間接訓練と直接訓練の違いをスッキリ解説✨

嚥下訓練には大きく分けて 「間接訓練」と「直接訓練」 の2種類があります。

「どっちを選んだらいいの?」「どう違うの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、それぞれの特徴と効果、そして使い分けの考え方をわかりやすく解説しますね❤

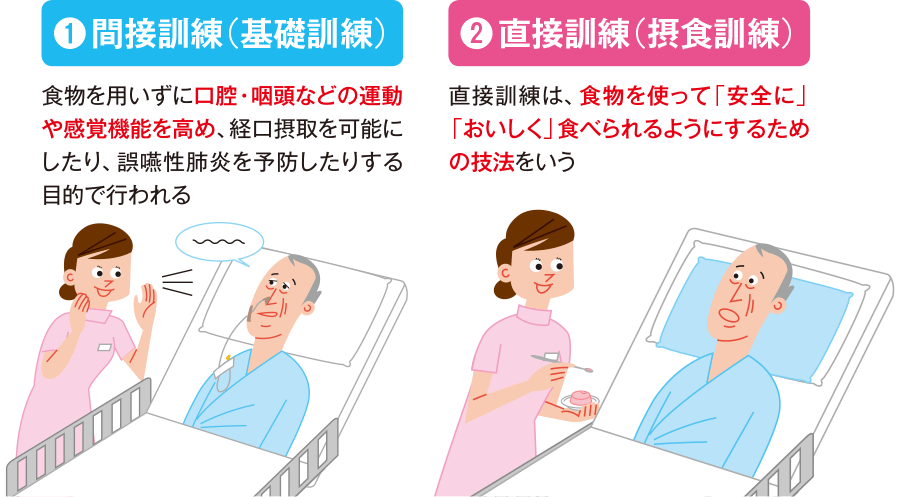

間接訓練ってどんなもの?例と効果

間接訓練は、食べ物や水分を実際に使わずに行う訓練です。

嚥下に必要な 筋肉や動きのトレーニング を行い、嚥下の基礎体力をつける目的があります。

📌 代表的な方法と効果は以下の通り👇

| 方法の例 | 内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| パタカラ体操👄 | 「パ・タ・カ・ラ」と発音 | 舌・口唇・頬の筋力アップ |

| 舌運動👅 | 舌を上下左右に動かす | 食塊をまとめる力を強化 |

| のどのアイスマッサージ❄️ | 咽頭部を冷やす刺激 | 嚥下反射を促す |

| ブローイング訓練🎈 | 風船を膨らませる | 呼吸と口唇の協調運動改善 |

➡ 食べる準備段階に行う訓練であり、誤嚥リスクが高い患者さんでも安全に実施できるのが特徴です。

直接訓練とは?安全に進めるための工夫

直接訓練は、実際に食べ物や水分を摂取しながら行う訓練です。

食べる動作そのものを練習するため、実生活に直結する効果が期待できます✨

📌 具体例は👇

-

一口量の調整 → 少量から始めて徐々に増やす

-

食形態の工夫 → とろみをつける、ゼリーなど誤嚥しにくい形態を使用

-

姿勢の工夫 → 頸部前屈、リクライニングで誤嚥を防止

-

交互嚥下 → 水と食べ物を交互に摂取して食塊を流しやすくする

➡ ただし、誤嚥のリスクがあるため、バイタルサイン・意識レベルのチェックや、吸引器の準備を整えた上で行うことが重要です。

どう使い分ける?間接訓練と直接訓練の適応

「どちらを選ぶか」は患者さんの状態に応じて判断します。

看護師としては、安全性と効果のバランスを意識して選択することが大切です❤

| 状態 | 適した訓練 | ポイント |

|---|---|---|

| 嚥下反射が弱い・誤嚥リスクが高い | 間接訓練 | まず嚥下の基礎を整える |

| バイタル安定・意識清明 | 直接訓練 | 実際の食事につなげる |

| 回復期で段階的に進めたい | 間接+直接併用 | 安全性を確保しつつ効果を高める |

➡ 結論:

「まずは間接訓練で準備 → 状態に応じて直接訓練へ進める」という流れが基本です。

安全第一!嚥下訓練におけるリスク管理と観察ポイント🔎

嚥下訓練は、患者さんにとって「口から食べる喜び」を支える大切なケアですが、誤嚥や窒息などのリスクも伴います。

だからこそ看護師には「安全に行うための準備と観察」が欠かせません。

ここでは訓練前後で押さえるべき管理のポイントを整理していきましょう❤

訓練前に必ず確認すべきバイタルサイン

嚥下訓練を始める前に、まずは 全身状態の安定 を確認しましょう。

📌 主な確認項目は👇

| 確認項目 | 注意すべき状態 |

|---|---|

| 意識レベル | 傾眠傾向があると誤嚥リスク増大 |

| 呼吸状態🫁 | 呼吸苦、SpO₂低下がないか |

| 脈拍・血圧 | 安定しているか、極端な変動はないか |

| 体温🌡️ | 発熱時は体力消耗し、誤嚥性肺炎リスクが上がる |

➡ バイタルが安定していることが、安全に嚥下訓練を行う前提条件です。

誤嚥を防ぐための体位・環境調整

嚥下訓練で誤嚥を防ぐには、体位と環境の工夫がとても重要です✨

-

座位が基本:椅子またはベッド上で背もたれを起こし、90°近くに調整

-

頸部前屈(うなずき嚥下):喉頭蓋が気道を守りやすくなる

-

静かな環境づくり:周囲が騒がしいと集中できず、誤嚥しやすい

-

食器や介助の工夫:スプーンは小ぶり、食べ物は一口量を少なく

➡ 患者さんが安心して食べられる「場」をつくることも、看護師の大事な役割です❤

訓練中・訓練後の観察ポイントと異常時対応

嚥下訓練を進める際は、常に観察を続けることが安全につながります。

📌 観察のチェックリスト👇

| タイミング | 観察ポイント | 異常のサイン |

|---|---|---|

| 訓練中 | むせ込み・咳嗽反射 | 咳が止まらない、顔色不良 |

| 訓練中 | 声の変化 | 「ゴロゴロ声」は誤嚥のサイン |

| 訓練後 | SpO₂低下 | 92%以下に下がる場合は注意 |

| 訓練後 | 発熱・痰の増加 | 誤嚥性肺炎のリスク |

➡ 異常が見られたら、すぐに訓練を中止し、必要に応じて吸引や医師への報告を行いましょう。

嚥下訓練を取り入れた看護計画の立て方(OP/TP/EP)📖

嚥下訓練は、思いつきで行うのではなく、きちんと 看護計画に組み込んで実施すること が大切です。

計画を立てることで、観察のポイントや援助の内容が整理され、患者さんに安全で一貫したケアを提供できます。

ここでは、看護計画の基本である OP(観察計画)・TP(援助計画)・EP(教育計画) の流れに沿って解説しますね❤

観察計画(OP):どんな情報を集める?

観察計画では、まず 患者さんの嚥下機能や全身状態を正確に把握 することが必要です。

📌 観察ポイント一覧👇

| 観察項目 | 具体例 |

|---|---|

| 意識レベル | JCS・GCSで清明かどうか |

| バイタルサイン | 発熱・呼吸数・SpO₂・脈拍 |

| 嚥下時の様子 | むせ込み・咳嗽・咽頭の詰まり感 |

| 食事形態 | とろみ、ゼリー、刻み食などの適応可否 |

| 口腔内の状態👄 | 乾燥、痰の貯留、義歯の有無 |

| 声の変化 | ゴロゴロ声・嗄声の有無 |

➡ 観察の積み重ねが「どんな訓練が安全にできるか?」の判断につながります。

援助計画(TP):訓練内容と支援の工夫

援助計画では、実際にどのような訓練や支援を行うかを具体的に決めます✨

📌 援助の工夫例👇

-

間接訓練

パタカラ体操、舌運動、アイスマッサージなどを取り入れる -

直接訓練

一口量を減らす、とろみを調整、交互嚥下を取り入れる -

体位保持

頸部前屈、ベッドアップ、安楽な姿勢で実施 -

介助の工夫

スプーンは小さめ、声かけでペースをコントロール

➡ 患者さんの状態に合わせて 無理なく・安全に 進めることが大切です。

教育計画(EP):患者・家族への説明の仕方

嚥下訓練は、患者さん本人だけでなく、ご家族の協力も重要です。

そのため、訓練の意義や注意点をわかりやすく伝えること が看護師の役割となります❤

📌 教育のポイント👇

-

「なぜこの訓練が必要なのか?」を丁寧に説明する

-

誤嚥のリスクと、その予防のための工夫を伝える

-

家族にも簡単にできる声かけや姿勢調整を指導する

-

無理に食べさせるのではなく、患者さんのペースを尊重する大切さを共有する

➡ 教育を通して「安心して取り組める環境」を作ることが、訓練の継続につながりますよ。

まとめ🌸今日から実践できる嚥下訓練の看護ポイント

ここまで、嚥下訓練の基礎から間接訓練・直接訓練の違い、安全に行うための観察や管理、そして看護計画への展開方法まで解説してきました。

最後に、看護師さんが「明日から現場で活かせるポイント」を振り返りましょう❤

本記事の重要ポイントをおさらい

📌 嚥下訓練のまとめ👇

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 嚥下の仕組み | 口腔期→咽頭期→食道期の流れを理解する |

| 間接訓練 | 食べ物を使わずに嚥下筋を強化(パタカラ体操・舌運動など) |

| 直接訓練 | 実際の食事を用いて訓練、誤嚥リスクへの配慮必須 |

| リスク管理 | バイタル確認・体位調整・環境整備を徹底 |

| 看護計画 | OPで観察、TPで訓練支援、EPで患者・家族教育を行う |

➡ 大切なのは「患者さんの状態に合わせて、安全に・継続的に」行うことです✨

看護師として明日から活かせる実践のヒント

-

訓練前には必ずバイタルと意識状態をチェックする

-

まずは間接訓練から始め、状態が安定していれば直接訓練へ進める

-

姿勢調整や一口量の工夫など、小さな工夫が誤嚥予防につながる

-

家族へもわかりやすく説明し、協力してもらうことで継続がしやすくなる

👉 嚥下訓練は「リスクがあるから難しい」ものではなく、看護師の視点と工夫で“食べる喜び”を支えることができるケアです。

患者さんが「また口から食べられた!」と喜ぶ姿は、看護師にとっても大きなやりがいですよね😊

今回の記事が、みなさんの現場での嚥下訓練に少しでも役立ちますように。

<参考・引用>

岩永歯科医院

摂食・嚥下障害Website

恩賜財団済生会