新人看護師さん、サーフロー挿入、最初は誰でも緊張しますよね!

この記事では、自信を持ってサーフローを挿入できるようになるためのコツを、新人看護師さんにもわかりやすく解説します。

一緒にステップアップしていきましょう!

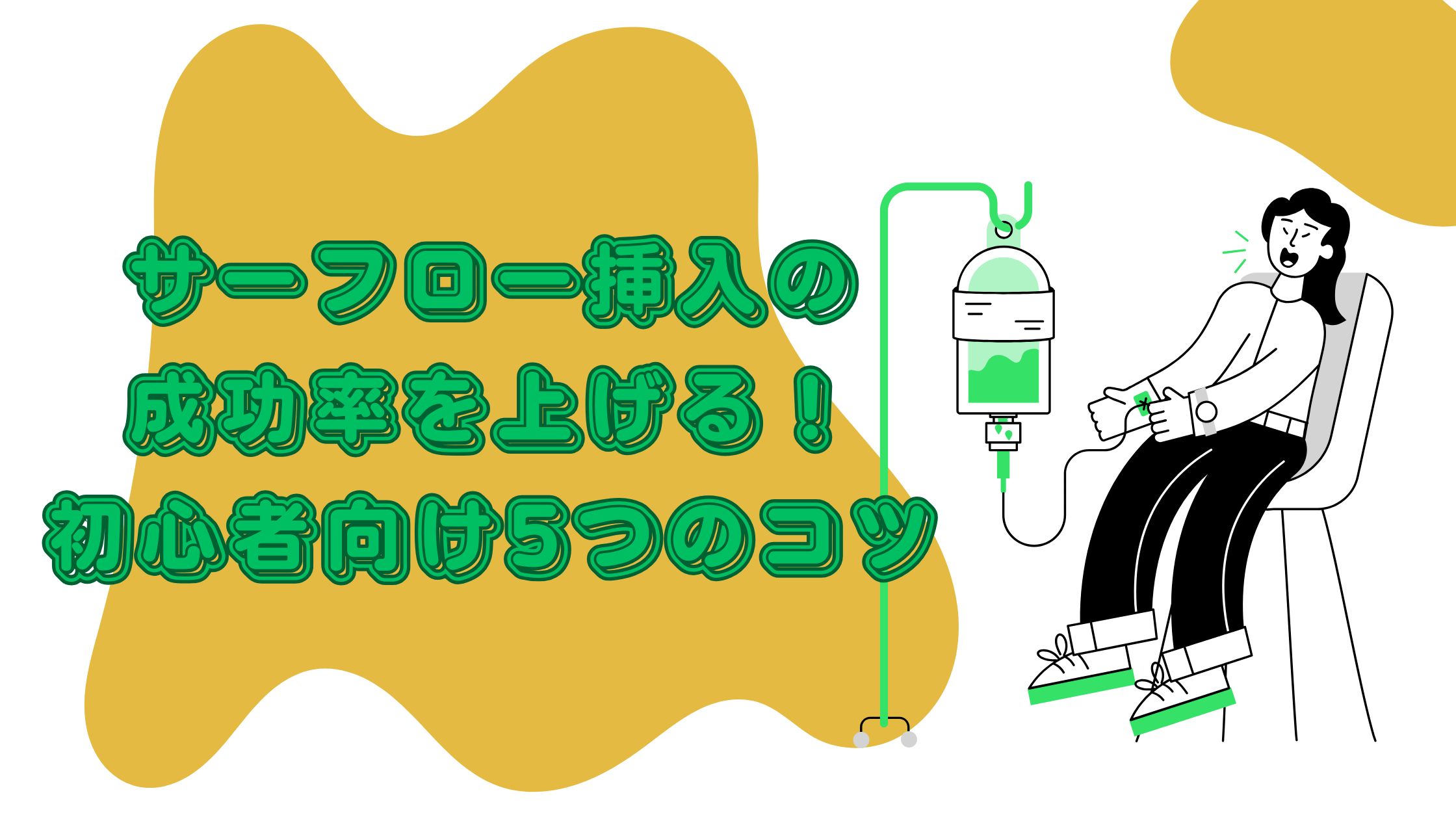

コツ①サーフロー挿入、血管選びは超重要!成功の秘訣を伝授💖

サーフロー挿入の成否は、血管選びで8割決まるって言っても過言じゃないんですよ!

血管選びのコツを掴んで、サーフロー名人になっちゃいましょう😉

血管の太さと弾力性の見極め方

血管を選ぶとき、まず触診と視診で太さを確認します。

できるだけ太い血管を選びましょう。

細い血管はサーフローが入りにくく、血管を傷つける可能性もありますからね !

血管の弾力性も重要です。

指で押さえてみて、ぷにぷにとした弾力がある血管がベスト。

硬すぎる血管は避けましょう 。

血管がぷっくりと盛り上がっているのも、良い血管のサインですよ !

血管が見えにくい場合は、温罨法で温めてみてください。

血流が増して血管が拡張し、選びやすくなりますよ♨️!

ホットタオルや温かい手袋🧤を使うのもおすすめです。

血管走行の確認方法

血管の走行も要チェックポイントです。

まっすぐで蛇行していない血管を選びましょう 。

曲がりくねった血管は、穿刺が難しく、血管を傷つけてしまう原因にもなります。

駆血帯を適切に巻くことも大切です !

強く巻きすぎると血流が止まってしまい、怒張が不十分になります。

逆に、ゆるすぎても怒張しません。

血管の怒張具合を見ながら、巻き加減を調整しましょう !

血管が細くて見えにくい場合は、駆血をしっかり行うと血管が怒張して見えやすくなりますよ 。

血管の深さを指で確認しながら、針を進める角度をイメージすることも重要です✨

過去の穿刺部位を避けるコツ

過去に何度も穿刺された血管は、硬くなっている可能性があります。

できるだけ避けるのがベターです 。

患者さんに「以前、点滴や採血でどこに針を刺しましたか?」と聞いてみるのも有効です😊

患者さん自身が血管の状態をよく知っている場合もありますからね。

もし、どうしても血管が見つからない場合は、先輩看護師に相談してみましょう。

あなたに合った仕事を検索します!

「自分に向いている仕事を見つけたいな…!!」と思っていませんか?

LINEの「おしごと犬索」にあなたの状況・希望を送ってくれれば、あなたに合う仕事を検索します!

「試しに…!!」という軽い気持ちでぜひ♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

コツ2:挿入前の準備 – これで成功率がUP!💪✨

必要物品のチェックリスト📝

サーフロー挿入の準備、忘れ物がないか確認しましょう!

- サーフロー(適切なゲージを選んでね)

- 消毒綿(アルコールアレルギーの確認も忘れずに)

- 駆血帯(ゴム製やマジックテープ式など)

- 手袋(感染予防の必需品!)

- テープ(固定用。種類も豊富です)

- 滅菌ガーゼ(出血時の備えに)

- 針捨てボックス

準備が整っていると、作業がスムーズになりますよ😊✨

患者さんへの声かけと説明のポイント🗣️

患者さんの不安を和らげるために、優しく声をかけましょう!

「これから点滴をしますね。少しチクッとしますよ♪」と、具体的に伝えると安心感を与えられます😊

患者さんの表情を観察しながら、「何か心配なことはありますか?」と聞くのも効果的です💖

駆血帯の正しい巻き方と調整方法💪

駆血帯は、採血部位の5~10cm上部に巻きます。

- 圧は「軽く圧迫される程度」がベスト!

- 強すぎると血流が止まり、弱すぎると血管が怒張しません。

- 駆血時間は2分以内が目安⏰

巻き加減を調整しながら、血管の状態をしっかり確認しましょう✨

コツ3:挿入の角度と深さ – 痛みを最小限に💉✨

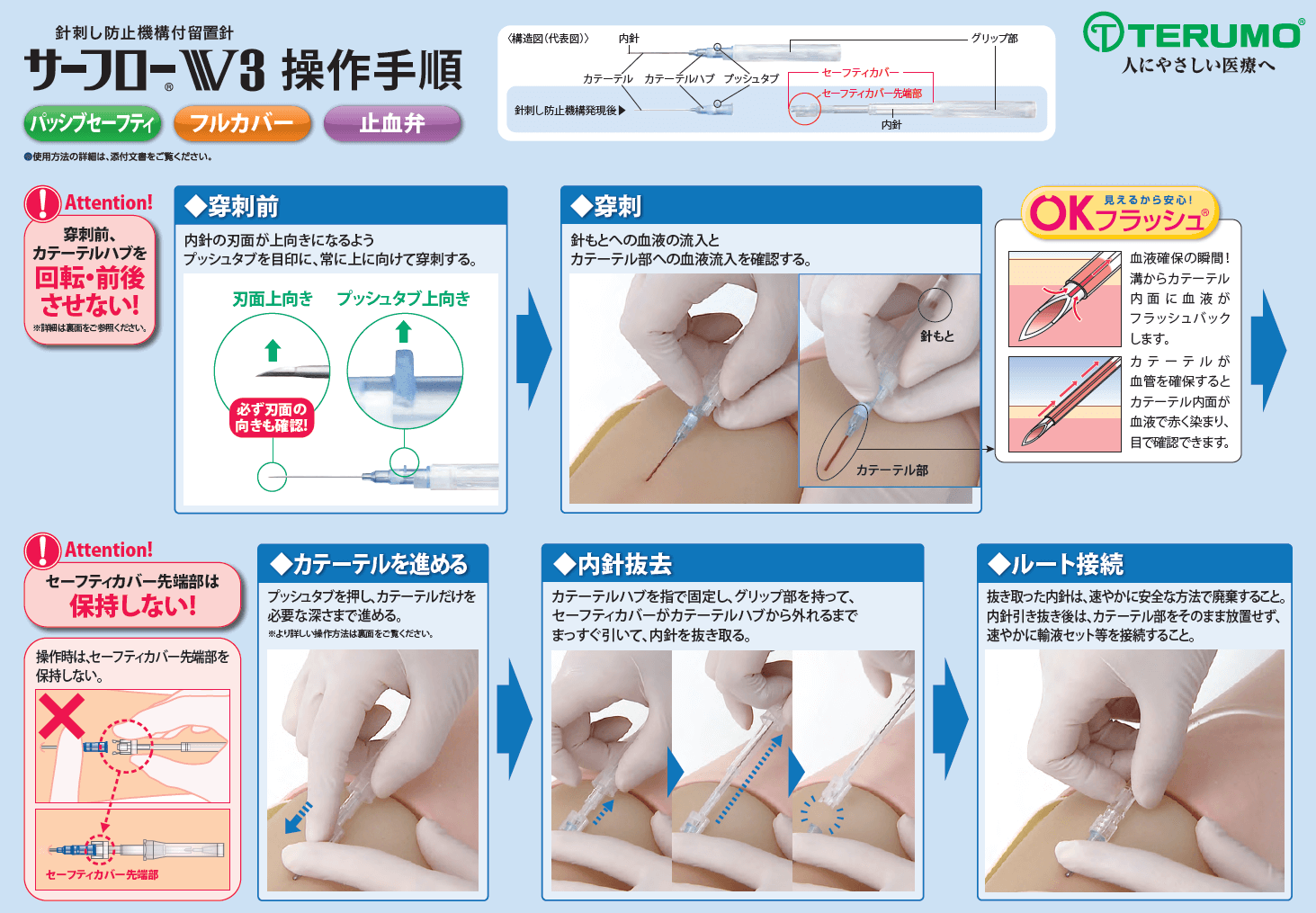

テルモより引用

挿入角度の基本(15~30度)

サーフロー挿入時の角度は15~30度が基本です!

角度が浅すぎると皮下に入り、深すぎると血管を貫通する可能性があるので注意しましょう。

「少しチクッとしますよ~」と優しく声をかけながら、ゆっくり針を進めてくださいね😊

血管の深さや太さに応じて微調整も大切です💖。

逆血確認の重要性と対処法

逆血が確認できたら、針を少し寝かせて3~5mm進めると確実に血管内に入ります。

逆血がない場合は、針を少し引き戻したり角度を調整して再確認を。

「血管にしっかり入っているか確認しますね」と声をかけると安心感を与えられますよ😊

抵抗を感じたときの対応策

抵抗を感じたら無理に進めず、一度針を抜いて別の血管を選びましょう。

「少し痛みがあるかもしれませんね。一度抜いて別の場所で試しますね」と説明すると患者さんも安心します💡

無理に進めると血管を傷つける可能性があるので注意です✨

コツ4:血管が細い患者さんへの対応 – 困ったときの裏技💡✨

温罨法で血管を浮き出させる方法♨️

血管が細くて見えづらい患者さんには、温罨法が効果的ですよ!温かいタオルや専用ウォーマーで穿刺部位を温めると血管が拡張して浮き出てきます✨

- 温度:40℃前後がベスト!

- 時間:約5~15分程度が目安です😊

手掌にカイロを握ってもらうのも効果的です。温めすぎると逆効果になることもあるので、患者さんの状態を観察しながら行いましょう。

エコーガイド下穿刺の活用📡

血管が深くて見えにくい場合は、エコーを使うのがオススメです!

エコーで血管の位置や深さをリアルタイムで確認しながら穿刺することで、成功率がぐっと上がりますよ✨

- コツ:プローブを垂直に当てて血管を鮮明に描出する。

- 練習:こんにゃくを使った模擬血管で練習するのも効果的です😊。

指での圧迫と駆血帯の位置調整🖐️

駆血帯を巻く位置や圧を調整することで血管が怒張しやすくなります。

- 駆血帯の位置:

穿刺部位の約10cm上が理想的。 - 圧迫のコツ:

穿刺部位より少し手前を軽く押さえると血管が浮き出やすくなります。

圧は40mmHg以下が目安です💪

皮膚が弱い患者さんにはタオルを挟んで駆血帯を巻くと良いですよ。

これらの方法を組み合わせて、血管が細い患者さんへの対応をスムーズに行いましょう😊✨

コツ5:固定方法 – 抜けにくい、安全な固定💉✨

透明フィルムドレッシング材の使い方

透明フィルムドレッシング材は、刺入部の観察がしやすく、固定力も抜群です!

- 貼る前の準備:

皮膚を清潔にし、完全に乾燥させてから貼りましょう。消毒薬が乾いていないと剥がれやすくなるので注意です😊 - 貼り方のコツ:

フィルムを引っ張らず、空気を抜きながら密着させると剥がれにくくなります。3M™ テガダーム™ ドレッシングなどの製品がオススメです✨。 - 剥がすとき:

皮膚を傷つけないよう、180度折り返すようにゆっくり剥がしましょう💖。

テープ固定のコツと注意点

テープ固定は、透明フィルムと組み合わせることでさらに安定します!

- 貼る前の準備:

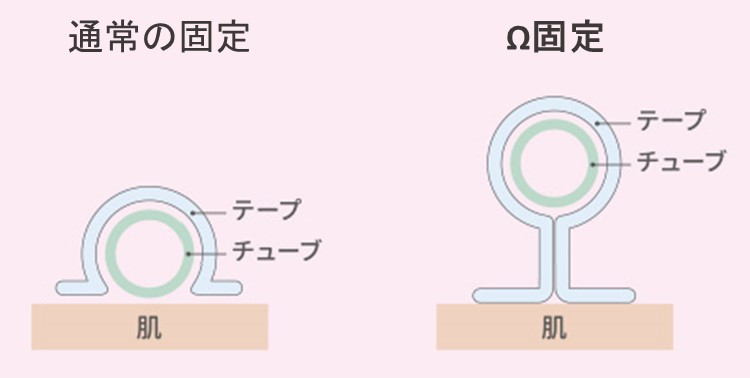

皮膚をアルコール綿で清拭し、乾燥させると粘着力がアップします✨ - Ω固定の活用:

テープをΩ型にして固定すると、皮膚への圧迫を軽減しつつ固定力を高められます。

特に、医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)の予防にも効果的です😊

スキニックスより引用

- たすき掛け:

たすき掛け法でテープ固定をするともっと抜けにくくなりますよ。

- ループを付ける:

針の刺入部の固定のほか、ルートも固定をします

どの方法でも大丈夫ですが、ルートのクセに沿って

- 注意点:

皮膚が弱い患者さんには、刺激の少ないテープや皮膚保護剤を使用しましょう💡

固定部位の観察と感染予防

固定部位の観察は、感染予防の基本です!

- 観察ポイント:

発赤、腫脹、疼痛、熱感などの感染兆候がないか毎日確認しましょう。ドレッシング材が剥がれていないかも要チェックです👀 - 交換頻度:

成人では72~96時間ごと、小児では必要時のみ交換が推奨されています。 - 剥がす際の工夫:

テープ剥離剤を使うと皮膚への負担を軽減できますよ💖。

これらのポイントを押さえて、安全で快適な固定を目指しましょう😊✨

Q&A:よくある質問と回答💖

挿入時の痛みへの対応策🩹

サーフロー挿入時の痛み、患者さんにとっては不安ですよね。

少しでも和らげるために、いくつかの方法を試してみましょう😊

- 穿刺前に:

穿刺部位を軽く叩いたり温めたりすると血管が拡張して穿刺しやすくなります。リドカインなどの局所麻酔薬を使用することも有効です✨ - 穿刺時:

針を刺す角度を浅くし、血管を傷つけないように丁寧に挿入しましょう。患者さんに深呼吸をしてもらうとリラックス効果で痛みが軽減されることもあります💖 - その他:

細いゲージのサーフローを使用したり、皮膚を引っ張りすぎないようにするのもポイントです。

血管外漏出が起きた場合の対処法💧

血管外漏出は、早期発見と適切な処置が大切です!

万が一、血管外漏出が起きてしまったら、以下の手順で対応しましょう💪

- すぐに: 点滴を中止し、医師に報告する(医師に相談するかしないかは病院のマニュアルの沿ってください)

- 確認: 漏出部位、薬剤の種類、量を記録

- 対応:

- 漏出部位を挙上する

- 医師の指示に従い、温罨法または冷罨法を行う

- 必要に応じて解毒剤(ヒアルロニダーゼなど)を投与する

- 観察: 漏出部位の腫脹、発赤、疼痛などの症状を観察し、異常があれば医師に報告する。

サーフローの交換時期と管理方法🔄

サーフローの交換時期と管理方法、意外と忘れがちですよね。

最新の情報をもとに、しっかり確認しておきましょう😊

- 交換時期: 成人の場合、感染や静脈炎のリスクを減らすために、72~96時間ごとに交換することが推奨されています。小児の場合は臨床的に必要な場合のみ交換することが推奨されています✨

- 管理方法:

- 挿入部位の観察を毎日行い、感染兆候がないか確認する

- ドレッシング材は成人では72~96時間ごと、小児では必要時のみ交換(刺し換え時に一緒に行う)

- 適切に固定し、カテーテルが抜けたり患者さんが触ったりしないように注意

- 挿入部を清潔に保ち、消毒を徹底する

- カテーテル閉塞を防ぐため、定期的に生理食塩水(へパ生)でフラッシュを行う

これらのポイントを押さえて、患者さんに安全で快適な点滴の管理を提供しましょう💖

おわりに:自信を持ってサーフロー挿入を!💉✨

サーフロー挿入は、看護師としての技術を磨く大切なステップですよね。

患者さんの痛みを和らげ、安全で快適な医療を提供するために、今回の情報をぜひ活用してください💖

挿入時の工夫や管理方法をしっかり身につければ、きっと自信を持って対応できるはずです!

これからも患者さんの笑顔のために、一緒に頑張りましょう😊

LINEでポチッと「おしごと診断」

自分に合う職場・仕事を知りたいときに便利な「おしごと診断」。

なんと!LINEで無料ですぐに診断できちゃうんです!

あなたがどのようなタイプの職場や仕事に向いているのか、サクッと診断しちゃいましょう♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜