💬「硬膜下血腫って、急性と慢性でどう違うんだろう?看護でどんな観察が必要なのかな?術後や再発のリスクにも注意しないといけないけど、具体的に何を見ておけばいいのか不安です…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では、

-

硬膜下血腫の症状や原因

-

急性と慢性の違いと看護の視点

-

観察ポイント(意識レベル・バイタル・神経症状など)

-

術後管理やドレーンケアの注意点

-

再発予防や家族への説明フレーズ

が分かりますよ♪

硬膜下血腫の看護では、「急性と慢性の違いを理解し、適切な観察ポイントを押さえて、再発予防まで含めた包括的なケアを行うこと」が大切です。

この記事では、硬膜下血腫の基礎から、急性・慢性それぞれの看護ポイント、術後管理、再発予防や生活指導まで、臨床ですぐに役立つ実践的な内容をまとめています👩⚕️✨

🧠 硬膜下血腫ってどんな病気?症状と原因をやさしく解説

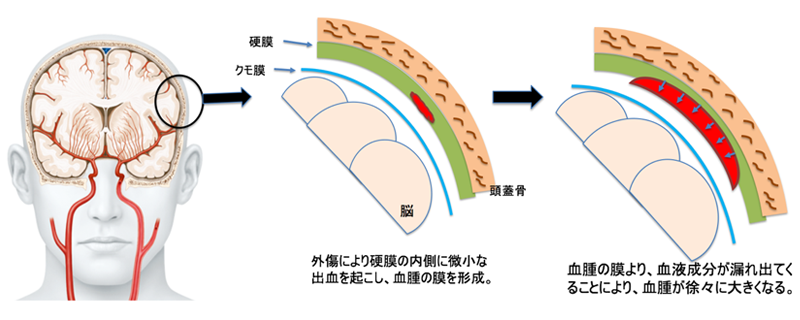

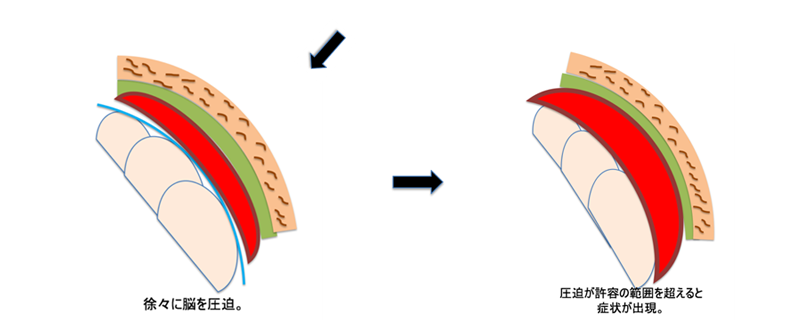

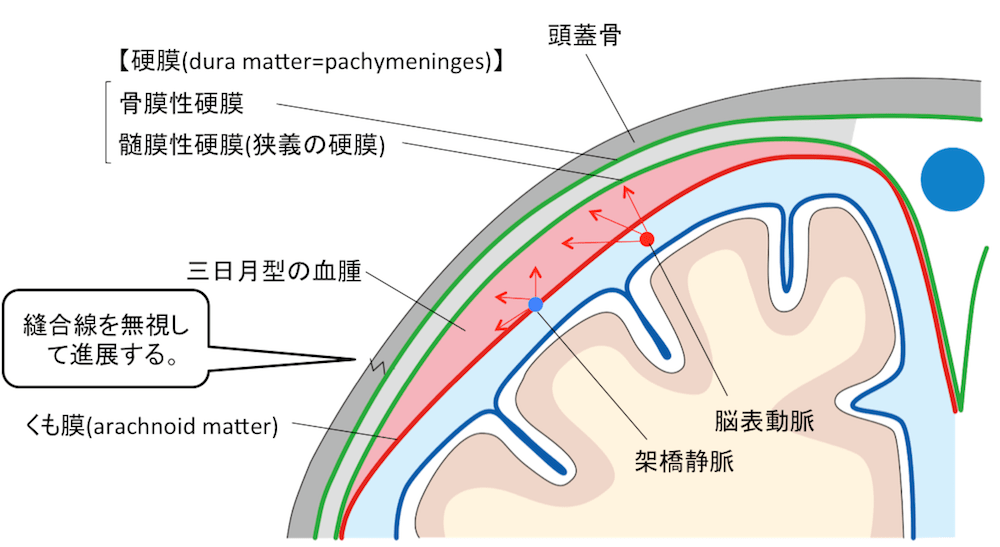

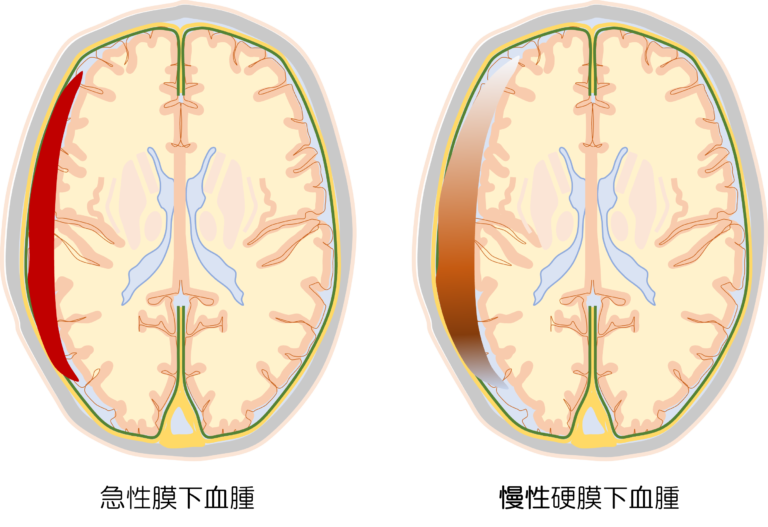

硬膜下血腫は、硬膜とくも膜のあいだ(硬膜下腔)に血液がたまる病気です。

看護の現場では急性と慢性で観察の視点やリスクが変わるため、「どこを優先して見るか」を整理しておくことが大切ですよね。

ここでは、看護師さんが明日から使える視点で仕組み→原因→症状の順に整理します。

気になるポイントを一緒に押さえていきましょう😊❤

⚡ 急性と慢性でどう違うの?硬膜下血腫のタイプ別特徴

硬膜下血腫は急性(外傷直後〜48時間)と慢性(数週〜数か月)で、症状の出方も看護の優先順位も変わります。

ここでは、現場で迷わないように「急性」「慢性」それぞれの特徴→リスク→看護の着眼点を順に整理し、最後に一目で比較できる表でまとめますね👩⚕️✨

急性硬膜下血腫の特徴とリスク

特徴

-

多くは高エネルギー外傷(転倒・交通外傷など)を契機に、架橋静脈破綻で急速に血腫が拡大。

-

短時間で神経所見が進行しやすく、頭蓋内圧(ICP)上昇や正中偏位を伴うことがあります。

-

画像ではCTで三日月状の高吸収域(急性期)が典型。

主な臨床像

-

激しい頭痛・嘔吐・意識障害・新規片麻痺・瞳孔不同・けいれんなどが急に出現。

-

Cushing現象(高血圧+徐脈)は脳ヘルニアを疑うレッドフラッグ。

合併症・リスク

-

脳ヘルニア・再出血・けいれん・誤嚥性肺炎・DVT/PE など。

-

抗凝固薬/抗血小板薬内服中、重度頭部外傷、多発外傷は重症化リスクが上がります。

看護の優先ポイント(例)

-

一次評価の迅速化:気道・呼吸・循環(ABC)を最優先で整え、意識レベル(JCS/GCS)・瞳孔・運動麻痺を頻回に確認。

-

頭部挙上(約30°)と安静、鎮痛・鎮静・呼吸管理への協働。SpO₂/ETCO₂のトレンド把握も大切です。

-

報告の即時性:新規の瞳孔不同、GCS低下、急な片麻痺やけいれんはすぐ報告。

-

家族対応:急速な病状変化を想定し、方針共有と意思決定支援を丁寧に。

-

記録:数値+具体的行動で経時的に(例:「JCSⅡ-20→Ⅲ-200」「右上肢把持力低下」)。

慢性硬膜下血腫の特徴とリスク

特徴

-

軽微な外傷の数週後に徐々に発症。高齢者や脳萎縮、抗凝固/抗血小板薬内服中で多く見られます。

-

炎症性被膜(ネオメンブレン)が形成され、微小出血が反復して血腫腔が拡大。

-

CTでは低~等吸収域の三日月状、両側性のこともあります。

主な臨床像

-

持続する頭痛、ふらつき、歩行障害、認知・性格変化、尿失禁など。

-

症状は日内変動することがあり、「昨日との違い」を拾う観察が鍵です。

合併症・リスク

-

再発(再貯留)、軽度でも転倒→再外傷、術後感染・硬膜下気腫など。

-

抗血栓薬の再開タイミングや併用薬でリスクが変動します。

看護の優先ポイント(例)

-

術前:服薬歴・既往・転倒歴を整理し、家族から日常の変化を聴取。鑑別(脳梗塞等)を意識して神経所見の細かな記録を。

-

術後(穿頭洗浄+ドレーン):ドレーン排液量・色調・陰圧・固定を確実に管理。頭位や安静度は指示に準拠。

-

退院支援:転倒予防(住環境・フットウェア)、再発サイン(頭痛悪化・ふらつき・性格/認知変化)の共有、抗血栓薬の再開指示の理解を確認。

-

家族教育:微妙な変化の拾い上げ方と、受診の目安を具体的に伝える😊❤

急性と慢性の違いを表で比較

| 比較項目 | 急性硬膜下血腫 ⚡ | 慢性硬膜下血腫 🕰 | 看護の優先ポイント 👩⚕️ |

|---|---|---|---|

| きっかけ | 高エネルギー外傷に多い | 軽微外傷の数週後、高齢・脳萎縮 | 受傷歴+基礎背景をセットで確認 |

| 発症〜受診 | 直後〜48hで急速 | 数週〜数か月かけて徐々に | タイムライン聴取で進行速度を把握 |

| 主症状 | 激しい頭痛、嘔吐、意識障害、瞳孔不同、片麻痺、けいれん | 頭痛、ふらつき、歩行障害、認知/性格変化、尿失禁 | レッドフラッグ(急性)/「昨日との違い」(慢性)を重視 |

| 画像所見 | CT:三日月状高吸収域、正中偏位 | CT:三日月状低~等吸収域、時に両側性 | 所見と症状の相関を記録・共有 |

| 治療の軸 | 迅速な神経外科評価、減圧(例:開頭/穿頭)、全身管理 | 多くは穿頭洗浄+ドレーン、一部は保存的 | 術前後の観察計画と報告ラインを明確化 |

| 合併症 | 脳ヘルニア、再出血、けいれん、誤嚥性肺炎、DVT/PE | 再発(再貯留)、感染、硬膜下気腫、転倒再外傷 | 予防策(頭位・呼吸/循環管理・ドレーン管理・転倒予防)を徹底 |

| 観察頻度の目安 | 頻回(例:JCS/GCS・瞳孔・運動を短間隔、指示に準拠) | 定時観察+日内変動の拾い上げ | 数値+具体例で経時的に記録 |

| 家族説明の焦点 | 急速悪化の可能性、治療方針、合併症 | 微妙な変化の見つけ方、再発サイン、転倒予防 | 理解度確認と具体的行動につなげる |

| 退院後支援 | けいれん・再出血予防、外来フォロー | 転倒・服薬・生活環境の再確認 | 連絡先・受診目安を書面+口頭で |

「急性はスピード勝負、慢性は小さな変化を逃さない」

——この視点で観察計画を立てると、硬膜下血腫 看護の質がグッと上がります。

次章では、観察チェックリストや報告テンプレを具体的にご紹介していきますね😊📋✨

👀 看護師が押さえるべき観察ポイント|意識・バイタル・症状変化

硬膜下血腫の患者さんは、短時間で状態が変化しやすいのが特徴です。

だからこそ、観察は「同じ手順・同じ尺度・同じ間隔」で続けることが大切ですよね。

ここでは意識レベル→バイタル→神経所見→報告の順で、明日から使える実践ポイントを整理します😊❤

意識レベルの変化をどう見る?(JCS・GCS)

意識評価は“毎回同じ条件で”行うのがコツです。

刺激の強さ・声かけの順番・体位をできるだけそろえると、経時比較が正確になります📝

JCS(Japan Coma Scale)の要点(抜粋)

| 区分 | 代表コード | 反応の目安 | 観察のコツ |

|---|---|---|---|

| I 桁 | 1 / 2 / 3 | 眠いが呼びかけで開眼・応答 | 会話の一貫性・見当識をチェック |

| II 桁 | 10 / 20 / 30 | 強い刺激で開眼・応答 | 痛み刺激の方法を固定(胸骨圧迫/爪圧迫など) |

| III 桁 | 100 / 200 / 300 | 痛みで逃避/異常/無反応 | 呼吸・咳反射・瞳孔所見をセットで確認 |

GCS(Glasgow Coma Scale)のミニチート🧠

-

E(開眼)4–1、V(言語)5–1、M(運動)6–1 の合計(最高15)

-

例:E3V4M6=13(呼名で開眼、混乱発語、指示に従う)

-

同じ患者では“前回との差”が最重要。1点低下も見逃さない!

ドキュメンテーション例

-

「09:00 JCS I-2、GCS E3V4M6=13。呼名で開眼、見当識軽度低下、会話は成り立つ。」

-

「11:00 JCS II-10、GCS 11(E2V3M6)。頭痛増悪訴え、反応遅延。医師へ報告。」

バイタルサインで注意すべきサイン

頭蓋内圧亢進や脳ヘルニアの兆候はバイタルの組み合わせで現れることがあります。

特にCushing現象(高血圧+徐脈)はレッドフラッグ⚠️

| 指標 | 要注意所見の例 | 意味づけ/鑑別のヒント | 直近の対応例 |

|---|---|---|---|

| BP | 収縮期↑+脈圧拡大 | ICP上昇の可能性 | 頭部30°挙上、鎮痛・鎮静、即報告 |

| HR | 徐脈(例:50台)/急な頻脈 | Cushing / 低酸素・疼痛・出血 | SpO₂・疼痛・出血評価、報告 |

| RR | 不規則/徐呼吸/努力性 | 脳幹圧迫・鎮静薬影響 | 気道/呼吸評価、必要時酸素投与 |

| SpO₂ | < 94% 持続/急降下 | 無呼吸・誤嚥・肺炎 | 体位・吸引・呼吸介助、医師指示確認 |

| 体温 | 発熱/低体温 | 感染・敗血症/重症化 | 採血・培養準備、輸液・解熱鎮痛の確認 |

| 痛み | 鎮痛薬への反応乏しい頭痛 | ICP上昇の可能性 | 神経所見とセットで早急報告 |

💡同時に“いつから・何と一緒に”悪化したか(頭痛+嘔吐+GCS低下など)を押さえると、報告が的確になります。

神経症状の観察チェックリスト

ベッドサイドで“毎回同じ順番”で行うと漏れにくいです。以下をルーチン化しましょう📋

瞳孔 👁

-

大きさ(mm)、左右差、対光反射(迅速/遅延/消失)、新規の瞳孔不同は即報告

運動 💪

-

上下肢の挙上保持(ドリフト)、把持力左右差、簡単な指示動作(OKサイン/足背屈)

-

片麻痺/動きのぎこちなさ/歩行時ふらつき

言語・高次機能 🗣

-

発語(構音障害/失語)、理解・復唱、見当識(人・場所・時間)

-

性格・行動変化(落ち着きがない/会話が単調)

感覚 ✋

-

触覚/痛覚の左右差、しびれの新出

その他

-

頭痛の性状(増悪/体位で変化/夜間に増える)、嘔吐(噴出状)、けいれんの既往/前兆

-

排尿・排便(尿失禁や便秘の新出は慢性例でヒントに)

ミニ記録テンプレ

-

「瞳孔2.5/2.5mm、対光迅速、右上肢ドリフト(+)、把持力R4/L5、言語軽度遅延、見当識(時間×)。頭痛NRS6→8。」

異常を見つけたときの報告のコツ

「SBAR」で伝えると、緊急度も伝わりやすいですよね。

直前の変化とタイムスタンプが決め手です⏱️

報告トリガー例(すぐ報告)⚠️

-

GCS 1点以上低下 / 新規の瞳孔不同 / 新規片麻痺 / けいれん

-

鎮痛に反応しない増悪頭痛+嘔吐/Cushing様所見(高血圧+徐脈)

-

ドレーン排液の急増・急減、血性化、固定トラブル

SBARテンプレ(コピペ用)

-

S(状況):「硬膜下血腫術後6時間のAさん、GCSが13→11に低下し、頭痛NRS8です。」

-

B(背景):「右慢性硬膜下血腫で穿頭洗浄+ドレーン留置。抗血小板薬休薬中。」

-

A(評価):「瞳孔3.0/3.5mmで軽度左右差、対光やや遅延。BP 172/60、HR 52、SpO₂ 95%(2L)。Cushing様所見を疑います。」

-

R(提案):「至急診察をお願いします。頭部30°挙上・安静継続、鎮痛・採血・CTの準備を進めてもよろしいですか?」

申し送りの型(経時で)

-

「09:00 E3V4M6=13 → 11:00 E2V3M6=11。頭痛増悪、嘔吐2回。瞳孔不同出現(3.0/3.5mm)。BP上昇+徐脈。ドレーン排液50→20mL/2hに減少。医師連絡済、CT搬送準備中。」

観察は同じ手順で繰り返し、数値+具体例で残すのがコツです👩⚕️✨

🏥 治療と経過観察の流れをチェック!術後管理とドレーンケア

硬膜下血腫の治療は、患者さんの状態や血腫量・症状の進み方で保存的治療と手術治療に分かれます。

看護では「どの治療を行っているか」によって観察の優先順位や報告ラインが変わりますよね。

ここでは、違い→手術の流れ→ドレーン管理→合併症予防の順に、現場でそのまま使える形で整理します😊❤

保存的治療と手術治療の違い

まずは全体像をサクッと比較しましょう👇

| 項目 | 保存的治療(経過観察/内服等) | 手術治療(穿頭洗浄・開頭など) |

|---|---|---|

| 主な対象 | 症状軽微・血腫量少・自然吸収が期待できる例 | 神経所見の悪化、血腫量多い、正中偏位、ICP上昇など |

| 看護の軸 | 頻回の神経学的観察(JCS/GCS・瞳孔・運動)、頭痛評価、ADL/歩行の安全 | 術後管理+ドレーン観察、疼痛/鎮静/呼吸循環管理、早期合併症の拾い上げ |

| 具体策 | 転倒予防、服薬管理(抗凝固/抗血小板の扱いは医師指示に準拠)、家族と“昨日との差”を共有 | 頭位管理、ドレーン閉鎖式保持、排液量/色の記録、創部・感染予防、リハ開始タイミング確認 |

| レッドフラッグ | 頭痛増悪、嘔吐、新規片麻痺、GCS低下、瞳孔不同 | GCS低下、瞳孔不同、排液の急増/急減、新規けいれん、発熱・創部発赤 |

💡ポイント:治療がどちらでも、“数値+具体例”の経時記録と家族からの情報が早期発見の鍵です。

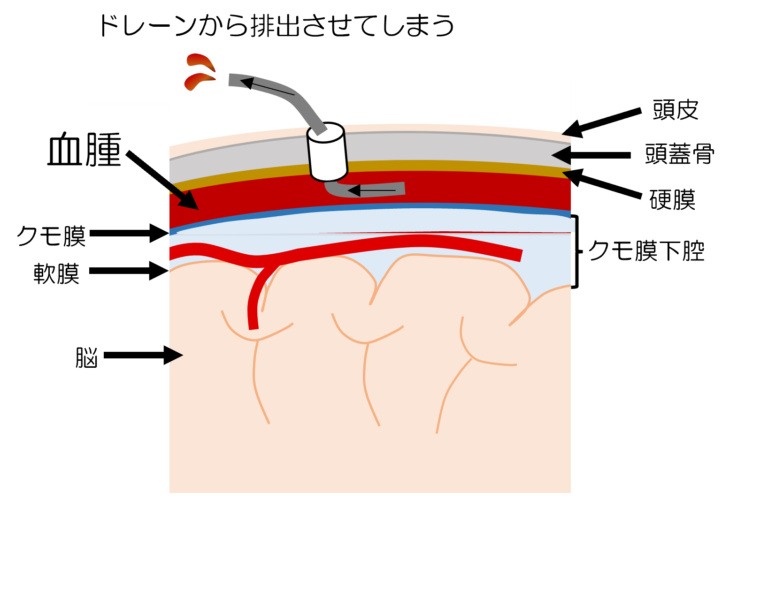

バー・ホール手術(穿頭洗浄術)の流れ

慢性硬膜下血腫でよく行われる低侵襲な手術です。

看護が関わる要点を時系列でまとめます📝

1.術前

-

同意・検査:CT/MRI、凝固系(PT/INR, 血小板)確認。内服歴(抗血栓薬)の把握。

-

準備:剃毛/創部消毒、点滴ルート確保、報告ライン・CT室連携の確認。

-

観察:ベースラインのJCS/GCS、瞳孔、運動、頭痛NRS。

2.術中〜直後(帰室時)

-

ドレーン留置(閉鎖式):穿頭し生理食塩水で洗浄→血腫排出→ドレーン固定。

-

帰室時の初期評価:ABCD、JCS/GCS、瞳孔、片麻痺、ドレーン作動状況(陰圧/水封の有無、チューブ屈曲なし)。

-

頭位:医師指示に準拠(多くは頭部挙上約15–30°)。過度な屈曲/回旋は避けます。

3.術後6〜24時間

-

観察頻度:神経所見・バイタルを短間隔→徐々に延長(施設プロトコルに準拠)。

-

鎮痛・鎮静:痛み評価(鎮痛反応乏しければICP上昇を再評価)。

-

補液・排液:排液量/色調を定時記録(例:mL/1–2h)。急増/急減は即報告。

-

画像再評価:指示に応じて術後CT搬送。チューブ牽引予防を徹底。

4.翌日以降

-

ドレーン抜去の基準は排液減少・画像所見・全身状態で判断(医師指示)。

-

早期離床は転倒リスクを見極め段階的に。

-

退院調整:再発サイン、服薬、環境調整(転倒予防)を書面+口頭で。

ドレーン管理の観察ポイント

閉鎖式ドレーンは「閉鎖・低位・固定・清潔」が鉄則です👩⚕️

| 観察項目 | 具体例 | アラーム/対応 |

|---|---|---|

| 排液量 | 例:30–80 mL/6–12h(施設差あり)を経時記録 | 急増/急減、0 mL持続 → すぐ報告 |

| 排液性状 | 漿液性/血性/混濁、凝血塊の有無 | 鮮紅色化/混濁・悪臭 → 再出血/感染を疑い報告 |

| 陰圧・水封 | 指示通り作動、チャンバーレベル | 作動不良/逆流/気泡 → クランプ・屈曲・接続部確認、報告 |

| チューブ走行 | 屈曲/牽引なし、ベッド柵との干渉なし | 誘引リスクは固定とルート再設定 |

| 位置関係 | ベッドより低位に保持、床に接地しない | 位置不良→直ちに是正 |

| 創部/刺入部 | 透明ドレッシング越しの発赤・滲出、固定 | 発赤/浸出増・疼痛/発熱 → 感染疑いで報告 |

| 神経所見 | JCS/GCS、瞳孔、運動 | 1点低下・新規左右差→至急報告 |

🧩コツ:“排液(量/色)×神経所見”のセットでトレンドを見ましょう。

たとえば「排液急減+頭痛増悪+GCS低下」は要注意です。

術後合併症を防ぐための注意点

合併症は“兆候の早期キャッチ”で多くが防げます。

レッドフラッグと看護介入をセットでどうぞ👇

-

再出血/血腫再貯留:頭痛増悪、GCS低下、嘔吐、排液の鮮紅色化/急増

-

▶︎ 即報告、頭位維持、鎮痛・鎮静・採血/CT準備

-

-

過剰排液(低髄圧/硬膜下気腫):起立時頭痛、悪心、ふらつき

-

▶︎ 体位調整(医師指示)、排液高位設定の確認、活動量の調整

-

-

感染(創部/髄膜):発熱、創部発赤・腫脹、排液混濁・悪臭、項部硬直

-

▶︎ 無菌操作徹底、ドレッシング管理、培養・抗菌薬指示の準備

-

-

けいれん:焦点ぼやけ、口もごもり、四肢硬直/間代

-

▶︎ 発作時安全確保、気道・酸素、時間記録、医師へ即報

-

-

深部静脈血栓/誤嚥性肺炎/せん妄(高齢者で要注意)

-

▶︎ 弾性ストッキング/早期離床計画(安全確認下)、嚥下スクリーニング、昼夜リズム整え、眼鏡・補聴器使用

-

🗒ミニ・申し送り例(術後)

-

「術後8h:排液60→30 mL/6h、漿液性。JCS I-2、GCS=14。頭痛NRS3→2。創部発赤なし。チューブ屈曲なし。再評価は2時間後、CTは明朝予定。」

治療の選択が変わっても、「経時観察の徹底」「ドレーンは閉鎖・低位・固定・清潔」「レッドフラッグは即報告」が看護の共通ルールです。

🔄 再発予防と生活指導|患者さんと家族へのサポート

硬膜下血腫は治療後も再発(再貯留)の可能性があり、退院後の生活環境や服薬管理、小さな変化の早期発見が看護の要になりますよね。

ここでは、病棟から在宅へスムーズにつなぐために、転倒予防→薬との付き合い方→家族説明フレーズ→再発サインの順に、実践で使えるポイントをまとめます😊❤

転倒予防の工夫と生活環境整備

まずは「転ばない暮らし」を具体化しましょう。

退院指導やカンファレンスで使えるチェック表です👇

| 項目 | 具体策 | 看護のひと言サポート |

|---|---|---|

| 足元👟 | かかとが包まれる靴・滑りにくい靴下へ変更 | 「スリッパは転倒のもと。かかと付きに替えましょう」 |

| 室内段差🚪 | 玄関・敷居に段差解消マット、段差印を貼る | 「夜間トイレ動線の段差を一緒に点検しましょう」 |

| 照明💡 | 廊下・トイレ・寝室に人感/足元灯を追加 | 「夜は自動で点く灯りが安心です」 |

| 手すり🪵 | トイレ・浴室・廊下にL字/縦手すり | 「立ち座りの“掴む場所”をつくりましょう」 |

| トイレ🚻 | 便座高め・手すり設置、尿意時の近道を確保 | 「我慢せず早めのトイレが転倒予防です」 |

| 整理整頓🧺 | 伸びるコード・ラグ・不要物を撤去 | 「つまずきポイントをマスキングで印しましょう」 |

| 立ち上がり🧍 | いきなり立たず、深呼吸→ゆっくり起立 | 「立ちくらみ対策、3秒ルールで」 |

| 外出👒 | 杖・歩行器、段差の少ない道を選択 | 「最初は家族同伴で“試走”しましょう」 |

💡リハ職との連携:

歩行評価・住環境提案・福祉用具レンタルは早めに相談。

家での“いつもの動線”を図にして退院指導に添えると効果的です。

抗凝固薬・抗血小板薬との関わり

再発・再出血リスクと血栓リスクのバランスを、医師の再開指示に沿って管理します。

看護の要点は「確認・記録・伝える」。

確認すること(指示受けの基本)

-

いつから再開?(日付・時刻)

-

何mg/何錠? 併用薬は?(例:アスピリン+P2Y12、DOAC、ワルファリン)

-

INRや腎機能の目標/モニタ時期(ワルファリン/DOAC)

-

中止の目安(出血時対応、受診ライン)

生活上の注意(患者・家族向け)

-

市販薬・サプリに注意:NSAIDs、エナジードリンク、魚油・ニンニク・イチョウ葉などは相互作用の可能性。

-

出血サイン:黒色便、血尿、歯ぐき出血が長い、容易に青あざ。

-

頭部打撲したら症状がなくても連絡→受診の可能性を医療者と相談。

-

服薬アラームや1包化の活用、飲み忘れ時の対応(自己調整しない)を書面+口頭で。

🗒ミニ記録例

-

「アスピリン100 mg 〇/〇 9:00再開。OTC禁忌リスト説明、家族同席。モニタ:外来で2週後。」

家族への説明フレーズ例

そのまま使える短文フレーズ集です。安心と行動に直結する言い回しを意識しました🗣️✨

-

再発サインの見方

-

「“昨日と違う”変化がポイントです。歩き方・しゃべり方・反応速度をいつものご家族と比べてみてください。」

-

「頭痛が強くなる/ふらつきが増える/性格や物忘れが急に変わるときは、時間をメモしてご連絡ください。」

-

-

打撲時の対応

-

「頭をぶつけたら、症状がなくてもまず電話でご相談ください。2–3日は特に注意して観察しましょう。」

-

-

薬の説明

-

「この薬は血をサラサラにします。自己判断で中止しないでください。歯科・整形など他科受診のときは必ず提示してください。」

-

-

転倒予防

-

「夜は自動で点く灯りが安心です。スリッパはやめてかかと付きの靴にしましょう。」

-

「立ち上がる前に3秒止まって深呼吸、ふらつきチェックをお願いします。」

-

-

受診の目安

-

「新しい片麻痺・ろれつが回らない・意識がぼんやりは救急要請のサインです。」

-

再発のサインを見逃さないために

“症状×タイミング×行動”のセットで、家族にも伝えやすい早見表にしました📋

| サイン | 具体例 | まずやること | 受診/連絡の目安 |

|---|---|---|---|

| 頭痛の悪化 | NRS2→6、夜間に増悪、鎮痛反応が乏しい | 安静・頭部挙上、バイタル確認 | 当日中に主治医へ連絡。急激増なら救急 |

| 歩行/ふらつき | まっすぐ歩けない、壁づたいが増えた | 直ちに歩行中止、転倒防止 | 早期受診。麻痺伴えば救急 |

| 言語/認知変化 | ろれつ不明瞭、会話が単調、見当識低下 | 時刻・症状を記録、安静 | 新規発症は救急要請も検討 |

| 片側の力が入りにくい | 把持力左右差、箸・歯みがきがぎこちない | 安全確保、再評価 | 急な左右差は救急 |

| 嘔吐/けいれん | 繰り返す嘔吐、全身けいれん | 気道確保、時間計測 | 直ちに救急要請 |

| 頭部打撲後 | 直後は無症状でも、翌日から頭痛・ふらつき | 48–72hはこまめに確認 | 症状が出たらすぐ受診 |

🧾配布用ミニカード(例)

-

連絡先:外来〇〇科(TEL:——)/夜間救急(TEL:——)

-

合言葉:「昨日と違う」変化 → 時間をメモして連絡

-

救急サイン:新しい片麻痺・ろれつ困難・激しい頭痛+嘔吐・けいれん

退院指導は家族と一緒に。

図・チェック表・フレーズ例を書面+口頭で渡すと、再発の早期キャッチにつながります。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

✅ まとめ|硬膜下血腫の看護で大切にしたいこと

ここまで「仕組み→タイプ別(急性/慢性)→観察→治療・ドレーン→再発予防」と段階的に整理してきました。

最後に要点の持ち帰りと、明日からすぐ使える行動リストをまとめますね😊❤

今日の学びポイント振り返り

現場で迷いやすいポイントを、テーマ別にぎゅっと凝縮しました📚

| テーマ | 核心ポイント | 看護の決め手(実践のコツ) |

|---|---|---|

| 病態理解 | 架橋静脈破綻→硬膜下腔に血腫、ICP上昇で神経症状 | 経時比較とレッドフラッグ(GCS低下・瞳孔不同・片麻痺)を即時報告 |

| タイプ別(急性/慢性) | 急性=スピード勝負/慢性=小さな変化を拾う | 急性は頻回モニタ、慢性は「昨日との違い」を家族からも聴取 |

| 意識評価 | JCS/GCSは同条件で反復が基本 | 1点低下でも重要。数値+具体例で記録(E3V4M6=13など) |

| バイタル | Cushing現象(高血圧+徐脈)は危険サイン | 頭部挙上・鎮痛鎮静・即報告、SpO₂/ETCO₂のトレンドも確認 |

| 神経所見 | 瞳孔・運動・言語/高次機能・感覚を同じ順番で | ルーチン化して抜け漏れゼロ、“ドリフト/把持力左右差”は簡便で有用 |

| 治療別の軸 | 保存=観察徹底/手術=術後管理+ドレーン | 報告ラインの明確化とプロトコル準拠 |

| ドレーン管理 | 「閉鎖・低位・固定・清潔」が鉄則 | 排液(量/色)×神経所見でトレンド評価、急増/急減は即報 |

| 合併症予防 | 再出血・低髄圧・感染・けいれん・DVT/肺炎 | 体位・無菌・早期離床の“質”を揃える。チェックリスト運用 |

| 再発予防 | 転倒予防と抗血栓薬の安全管理が要 | 家族へ書面+口頭、受診目安・連絡先をミニカードで配布 |

| 記録・共有 | 数値+具体例、タイムスタンプ必須 | SBARで端的に。経時変化を一枚に見える化(シート化) |

明日から実践できる看護のヒント

持ち場でそのまま使える行動チェックリストです📝✨

1.受け持ち前(準備)

-

受傷歴・服薬(抗凝固/抗血小板)・基礎疾患を一枚に集約

-

ベースライン(JCS/GCS、瞳孔、把持力、歩行歴)の確認

-

報告先・CT搬送動線・合併症対応をスタッフで再確認

2.シフト開始時(初期評価)

-

JCS/GCS・瞳孔・ドリフト・言語を同じ手順で評価

-

バイタルの組み合わせで危険シグナルを点検(BP↑+HR↓ など)

-

ドレーンの閉鎖・低位・固定・清潔/排液量・色を記録

3.ルーチン観察(例:1–2時間ごと)

-

数値+具体例で経時記録(「右把持力4/5→3/5」など)

-

頭痛NRSと鎮痛反応のセット評価、日内変動のメモ

-

異常はSBARで即報告(時間・変化・提案を添える)

4.レッドフラッグ対応(テンプレ)

-

「新規瞳孔不同/GCS1点低下/片麻痺/嘔吐反復/けいれん」→ 頭部挙上・安静・酸素準備 → 至急コール

-

ドレーン急増/急減・鮮紅色化 → ルート確認→即報告→CT準備

5.退院指導(家族と一緒に)

-

転倒予防リスト(靴・照明・手すり・段差・動線)を配布

-

再発サイン(頭痛増悪・ふらつき・言語/性格変化・尿失禁)と受診の目安を明記

-

抗血栓薬の再開時期・量・相互作用注意(OTC/サプリ)を書面+口頭

6.チーム連携

-

リハ・薬剤・MSWと早期カンファ。家庭環境に合わせた用具提案

-

共有ボードに今日の変化一行メモ(例:「午後から右ドリフト増」)

7.安全文化づくり

-

「昨日と違う」は必ず口頭+記録で残す習慣

-

申し送りは“経時の流れ”が分かる書き方に統一❤

迷ったら“数値+具体例+時間”で記録し、レッドフラッグは即報告

——この基本が患者さんの安全を守ります。

明日からのケアが、もっと安心であたたかいものになりますように👩⚕️🌈