皮下注射って基本的な手技だけど、いざやるとなると『手順、これで合ってるかな?』『どの部位が一番安全で痛くないんだろう…?』『もっと患者さんの痛みを減らせるコツはないかな?🤔』って不安になったり、迷ったりしませんか?

ありますよね、そういう悩み!

この記事では

・皮下注射の基本的な手順

・適切な注射部位の選び方

・実施する上での注意点

・患者さんの痛みを和らげるコツ✨

が分かりますよ♪

実は、皮下注射を安全かつスムーズに行うためには、正しい手順の理解、適切な部位の選択、そして痛みを軽減するちょっとした工夫がとっても大切なんです!

この記事では、新人看護師さんが自信を持って皮下注射を行えるように、基本的な手順から部位選びのポイント、安全のための注意点、さらには患者さんの負担を軽くする痛み軽減の秘訣まで、イラストや図解も交えながら分かりやすく解説しますね!💉

👀皮下注射の他の記事も見る

皮下注射の基本手技を完全マスター!

失敗しない皮下注射のやり方 ステップ解説✨

皮下注射を安全・確実に実施するためには、準備から後片付けまで、一つひとつのステップを丁寧に行うことが大切です。

ここでは、新人看護師さんでも安心して行えるよう、手順を分かりやすく解説していきますね!😊

患者さんへの声かけ💬 安心してもらう第一歩

注射前の声かけは、患者さんの不安を和らげ、スムーズな実施につながる大切なステップです。

まず、実施する注射の目的や手順を丁寧に説明し、患者さんの同意を得ましょう。

氏名の確認も忘れずに行い、注射指示箋と照合してくださいね。

注射に対する不安を口にされる方もいるので、「少しチクッとしますね」「すぐに終わりますよ」など、安心できるような言葉を選んで、リラックスしてもらえる雰囲気作りを心がけましょう。

ベストな体勢は?楽な姿勢でリラックス🍀

患者さんがリラックスできる楽な姿勢をとってもらうことも、痛みを軽減し、手技を行いやすくするポイントです。

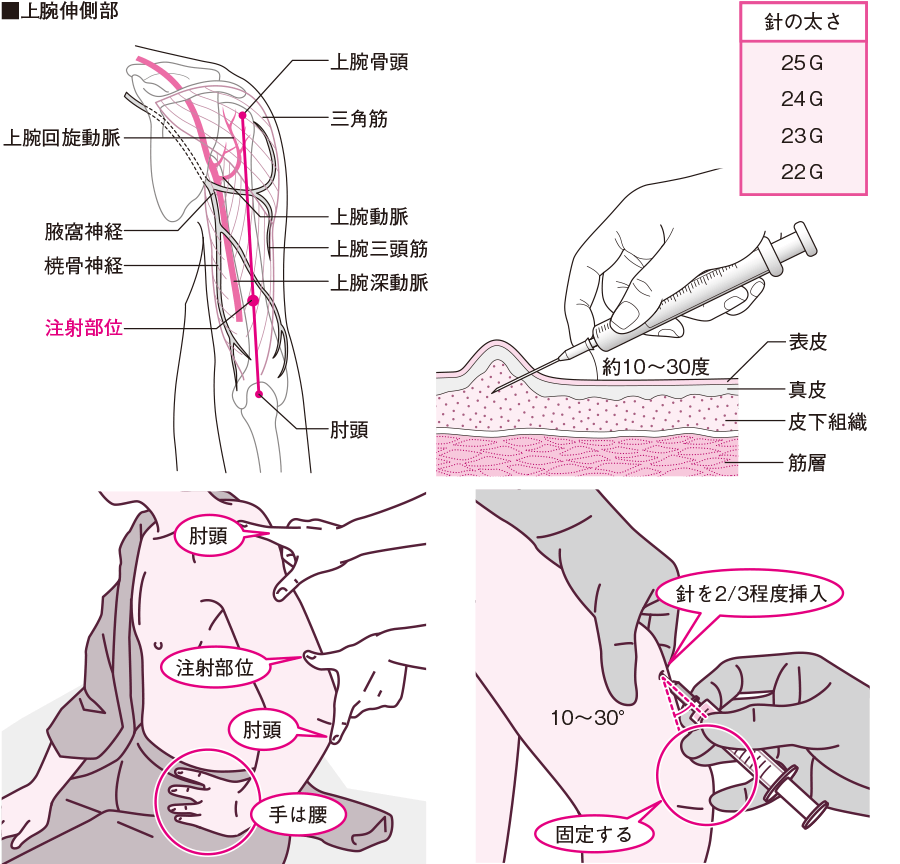

注射する部位によって、座位または臥位(横になった姿勢)を選びましょう。

例えば、上腕に注射する場合は、座位で腕をリラックスさせ、軽く腰に手を当ててもらうと刺入部が見やすくなりますよ。

患者さんが一番楽だと感じる体位を優先して調整しましょうね。

注射部位はどこがいい?🤔 おすすめ部位と選び方のコツ

皮下注射に適した部位はいくつかありますが、どこを選ぶかは薬剤の種類や患者さんの状態によって変わってきます。

主な注射部位とその特徴を知っておきましょう!

看護rooより画像引用

| 注射部位 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 上腕伸側 | 肩峰と肘頭を結んだ線の下1/3あたり。自己注射もしやすい。 | アクセスしやすい | 神経・血管損傷のリスクに注意 |

| 腹部 | 臍(へそ)周囲5cmを避けた、脂肪が比較的多い部位。インスリンなどでよく使われる。吸収速度が最も速い。 | 吸収が安定している、範囲が広い | 自己注射時に見えにくい場合がある |

| 大腿部 | 前面または外側中央部。 | 範囲が広く、自己注射しやすい | 吸収速度はやや遅め |

| 臀部/背部 | 脂肪層が厚い部位。 | 痛みが比較的少ない | 自己注射には不向き、体位の工夫が必要 |

部位選びのコツ:

-

- 皮膚に発疹、傷、硬結(しこり)、腫れ、内出血がないか確認する。

- 神経や太い血管が走行している場所、骨のすぐ上は避ける。

- 毎回同じ場所に注射せず、部位をローテーション(変更)することが大切です。これにより、皮膚が硬くなったり(リポハイパートロフィー)、へこんだり(リポアトロフィー)するのを防ぎます。

- 皮膚をつまんでみて、皮下脂肪の厚みが十分(目安として5mm以上)あることを確認しましょう。

消毒はしっかり!中心から「の」の字🌀

感染予防のために、注射部位の消毒は欠かせません。

清潔なアルコール綿(または指定の消毒薬)を使い、刺入する場所を中心に、外側に向かって円を描くように「の」の字を書くように拭きます。

ポイントは、消毒液が完全に乾くまで待つこと!

濡れたままだと消毒効果が不十分なだけでなく、アルコールが針と一緒に入ってしまい、痛みの原因になることもあります。

なぜつまむの?皮膚のつまみ方テクニック🤏

皮下注射で皮膚をつまむのには、大切な理由があります。

それは、皮膚とその下にある皮下脂肪を筋肉から持ち上げて分離させるためです。

これにより、薬液が確実に皮下組織に注入され、筋肉内への誤注入を防ぐことができます。

また、つまむことで組織が固定され、針が刺しやすくなる効果もあります。

- つまみ方のコツ: 親指と人差し指(場合によっては中指も)で、注射部位の皮膚を優しくつまみ上げます。この時、筋肉まで一緒に持ち上げてしまわないよう、強くつまみすぎないように注意しましょう。指と指の間隔は1cm以上あけると良いでしょう。人によっては、つまむことで痛みが少し和らぐと感じることもあります。

- (補足) 針の長さや注射部位、患者さんの皮下脂肪の厚さによっては、必ずしもつまむ必要がない場合もあります。

いよいよ刺入!💉 角度とスピードがポイント

さあ、準備が整ったら針を刺しますよ! ここでのポイントは角度とスピードです。

刺入角度:

看護師が行う一般的な皮下注射では、10~30度の浅い角度で刺入するのが基本です。これは、針先が筋肉層まで達しないように、皮膚表面から比較的浅い皮下組織を確実に狙うためです。角度が深すぎると筋肉注射になってしまい、浅すぎると皮内注射になる可能性があります。

ただし、使用する針の長さが非常に短い場合や、患者さんの皮下脂肪が非常に厚い場合などは、状況に応じて角度を調整することもあります(例:45度に近い角度など)。

刺入方法:

角度を決めたら、皮膚をしっかり固定(またはつまんで)、ためらわずに素早く、まっすぐ針を刺しましょう。ダーツを投げるようなイメージです🎯。ゆっくり刺すと、かえって痛みを感じさせてしまうことがあります。針のカット面(ベベル)は上向きにするのを忘れずに!

刺入後の確認:

針を刺したら、患者さんに「しびれたり、すごく痛かったりしませんか?」と声をかけ、激しい痛みやしびれがないか確認しましょう。神経損傷などを避けるためにも大切な確認です。

薬液注入~💉 スピードと注意点

針が目的の深さまで入ったら、薬液を注入します。

- 注入スピード:

ゆっくり、一定の速度で注入するのがポイントです。目安は1mLあたり10秒くらいかけるイメージ。急いで注入すると、組織が圧迫されて痛みを感じやすくなったり、薬液が漏れたりすることがあります。 - 逆血確認:

以前は逆血確認(血液がシリンジ内に逆流してこないか確認すること)を行うこともありましたが、皮下注射の場合、太い血管に当たる可能性は極めて低いため、インスリンやヘパリンなどの一般的な皮下注射では通常は不要とされています。 - つまんだ皮膚:

薬液を注入する前に、つまんでいた皮膚を離すのが一般的です。つまんだままだと、圧迫された組織に注入することになり、痛みや吸収への影響が出る可能性があります。(詳しくはQ&Aで解説しますね!)

抜いて、押さえる!一連の流れを確認👍

薬液をすべて注入し終えたら、後処理です。

- 抜針:

針を刺した時と同じ角度で、素早くまっすぐに抜きます。 - 圧迫:

針を抜いた直後に、清潔なアルコール綿や滅菌ガーゼで刺入部を軽く押さえます。圧迫することで止血し、痛みを和らげる効果も期待できます。 - マッサージはNG:

ここで注意!刺入部位を揉まないようにしましょう。特にヘパリンなどの抗凝固薬の場合は、揉むと内出血(あざ)の原因になります。インスリンなども、揉むことで吸収速度が変わってしまう可能性があります。優しく押さえるだけでOKです。

後片付けも安全第一!針捨てボックスへ🗑️

使用済みの注射針は、自分自身や他のスタッフへの針刺し事故を防ぐため、直ちに専用の針捨てボックス(耐貫通性の容器)に廃棄します。

- リキャップは原則禁止:

使用済みの針に再びキャップをする(リキャップ)のは、針刺し事故のリスクが非常に高いため、原則として行いません。安全装置付きの注射器の場合は、片手で安全に針をカバーできる機構を作動させましょう。 - 手指衛生:

処置が終わったら、手袋を外して手指衛生を行いましょう。

注射後の観察ポイント👀 異常はないかな?

注射が終わった後も、しばらく患者さんの様子や注射部位の状態を観察することが大切です。

- 注射部位: 出血が続いていないか、ひどい内出血(血腫)や腫れ、発赤(赤み)、強い痛みがないかを確認します。

- 全身状態: まれに薬液に対するアレルギー反応(発疹、かゆみ、気分不快など)が出ることがあります。患者さんの表情や訴えにも注意しましょう。

- 患者さんの訴え: 刺入部位以外の痛みや、しびれが残っていないかなども確認します。

- 記録: 実施した薬剤、量、部位、時間、患者さんの反応などを正確に記録に残しましょう。

あなたに向いてる仕事・職場が分かる!?

「新人だから、まだどんな仕事が合ってるか分からない…」

これから色々仕事をしていく上で、自分に合う仕事が分かってきますよね!

でもその前に… 試しに… 「おしごと診断」をしてみませんか?

LINEで簡単に診断できて、あなたに合う職場や仕事が分かります!

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

もっと上手くなりたい!💪 皮下注射の重要ポイント&注意点

ここでは、皮下注射のスキルをさらに向上させるための重要なポイントと注意点を3つの視点から解説します。

患者さんの安楽と安全を守るために、ぜひ参考にしてくださいね😊

患者さんの「痛い!」を減らす魔法🪄 痛み軽減テクニック集

注射の痛みは、患者さんにとって大きなストレスですよね😢

少しでも痛みを和らげるためのテクニックを知っておきましょう!

| カテゴリ | テクニック | ポイント |

|---|---|---|

| 心理的アプローチ | 声かけ・説明 | 事前に手順を説明し、安心感を与える言葉(「少しチクッとしますね」「すぐ終わりますよ」など)をかけます。患者さんの注意をそらす会話も有効です。 |

| リラックスできる環境 | 患者さんが安心できる体位を選び、筋肉の緊張を和らげます。 | |

| 部位と準備 | 適切な部位の選択 | 痛みを感じにくい部位(例:脂肪の厚い部位)を選び、硬結や発赤、過敏な部位は避けます。 |

| 部位のローテーション | 毎回同じ場所への注射は避け、皮膚への負担を減らします。 | |

| 薬剤の温度 | 冷蔵保存していた薬剤は、室温に戻してから使用すると痛みが軽減されることがあります。 | |

| 消毒液の乾燥 | 消毒液が完全に乾いてから刺入します。濡れたままだとアルコールが刺激になり、痛みが増すことがあります。 | |

| 手技 | 皮膚の冷却(アイシング) | 注射前に注射部位を15分ほどアイスパックなどで冷やすと、皮膚の感覚が鈍くなり痛みが和らぎます。 |

| 皮膚をつまむ (Pinch technique) | 皮膚をつまむことで皮下組織が持ち上がり、針が筋肉に達するのを防ぐだけでなく、痛みを鈍らせる効果も期待できます。強くつまみすぎないのがコツです。 | |

| 刺入・抜針のスピード | 針はためらわずに素早く刺入し、抜く時も素早く抜きます。ゆっくりだと逆に痛みを感じやすくなります。 | |

| 薬液の注入スピード | 薬液はゆっくりと注入します。急いで注入すると組織が圧迫され、痛みを感じやすくなります。 | |

| 注射後の圧迫 | 抜針後、刺入部を優しく圧迫すると、止血効果に加え、痛みを和らげる効果も期待できます。揉むのはNGです!特にヘパリンなどは内出血の原因になります。 | |

| 事前の手圧迫 | 注射直前に、注射部位を親指などで10秒ほど圧迫する方法も、痛みを軽減する効果が報告されています。 |

これらのテクニックを状況に合わせて組み合わせることで、患者さんの痛みを最小限に抑える工夫ができますよ👍

ヒヤリハットを防ぐ!よくある失敗例と対策法🚨

皮下注射で起こりうるミスや合併症を知り、予防策を講じることが大切です。

| よくある失敗例・合併症 | 原因・要因 | 対策法 | 参考情報 |

|---|---|---|---|

| 注射部位の反応 (赤み、腫れ、かゆみ、硬結、痛み) | 薬剤への反応、注入スピードが速い、毎回同じ部位への注射、浅すぎる注入、感染など。 | ・部位を毎回変える(ローテーション)。・注入スピードをゆっくりにする。・適切な注入深度を守る。・アレルギー反応の場合は医師に報告。・清潔操作の徹底。 | |

| 内出血・血腫 (あざ) | 毛細血管の損傷、不適切な圧迫(揉むなど)、抗凝固薬(ヘパリンなど)の使用。 | ・刺入・抜針は素早く行う。・抜針後は優しく圧迫し、揉まない。・特にヘパリン投与時は腹部など推奨部位を選び、圧迫時間をやや長めに取ることも考慮。 | |

| 神経・血管への誤注入/損傷 (しびれ、激痛、出血) | 不適切な部位選択(神経・太い血管の近く)、刺入角度・深度の誤り。 | ・解剖学的に安全な部位を選ぶ。・患者さんが激しい痛みやしびれを訴えたらすぐに針を抜き、医師に報告する。・刺入前に逆血確認を行う場合もある(通常は不要とされることが多い)。 | |

| 感染 | 不十分な消毒、不潔な器具の使用、手技中の汚染。 | ・手洗い、手袋着用を徹底する。・消毒綿は清潔なものを使用し、中心から外側へ円を描くように拭き、乾燥させる。・注射器や針は無菌のものを使用し、針先に触れない。 | |

| 薬剤の漏れ | 注入スピードが速すぎる、注入量が多すぎる、抜針が早すぎる、針が完全に皮下組織に入っていない。 | ・ゆっくり注入する。・1部位への注入量は適切か確認(通常1mL以下)。・注入後、数秒待ってから抜針する。・適切な刺入角度・深度を保つ。 | |

| 筋肉内への誤注入 | 皮膚のつまみ方が不十分、刺入角度が深すぎる、痩せている患者さんへの配慮不足。 | ・皮膚を適切につまみ、皮下組織を持ち上げる。・患者さんの体型に合わせて刺入角度を調整する(痩せ型なら浅めに)。・適切な長さの針を選ぶ。 | |

| 薬剤・用量の間違い (特にインスリン、ヘパリン) | 確認不足、類似名称・パッケージの混同、計算ミス。 | ・6R(正しい患者、正しい薬剤、正しい用量、正しい経路、正しい時間、正しい記録)を徹底する。・特にハイリスク薬(インスリン、ヘパリン等)はダブルチェックを行う。・薬剤の有効期限を確認する。 | |

| ルート(経路)の間違い (SC用薬剤をIV投与など) | 確認不足、SC用とIV用の製剤の混同。 | ・薬剤ラベルをよく確認し、「皮下注射用」「SC」などの表示を確認する。・SC用とIV用の薬剤は分けて保管するなど、誤認を防ぐ工夫をする。・準備から投与まで一貫して確認プロセスを遵守する。 |

これらのヒヤリハット事例と対策を頭に入れておくことで、より安全な皮下注射の実践につながりますね!🚨

自己注射の指導、どうすれば伝わる?🗣️ ポイントまとめ

インスリンやリウマチ治療薬など、患者さん自身がご自宅で皮下注射を行うケースも増えています。

患者さんが安全かつ確実に自己注射できるよう、分かりやすく指導することが大切です。

- ① 事前準備の指導

- 物品の確認: 必要な薬剤、注射器(またはペン型注入器)、針、消毒綿、絆創膏、安全に針を捨てる容器(シャープスコンテナ)が揃っているか確認してもらいます。

- 薬剤の確認: 薬剤名、濃度、有効期限を確認する習慣をつけてもらいます。冷蔵保存の薬剤は室温に戻すタイミングも伝えます。

- 手洗い: 注射前には必ず石鹸で手を洗うよう指導します。

- ② 注射部位の選び方とローテーション

- 推奨部位: 自己注射しやすい部位(腹部、太もも、上腕の外側など)を図やマークで示し、具体的な場所を一緒に確認します。へその周りや傷、硬いところは避けるよう伝えます。

- ローテーション: なぜ部位を変える必要があるのか(皮膚が硬くなるのを防ぐためなど)を説明し、前回どこに打ったか記録する習慣(カレンダーに印をつけるなど)を勧めます。

- ③ 注射の手順指導

- 消毒: 消毒綿で注射部位を拭き、乾くまで待つことを強調します。

- 皮膚のつまみ方: 必要に応じて、親指と人差し指で皮膚を優しくつまむ方法を練習します(筋肉までつまないように)。

- 刺入角度と方法: ペン型かシリンジか、針の長さによって適切な角度(多くの場合45度または90度)を指導し、ためらわずに刺すよう伝えます。

- 薬液注入: プランジャーをゆっくり最後まで押し、薬液を注入してもらいます。注入後、数秒待ってから抜くよう指導する場合もあります。

- 抜針と後処理: 刺した時と同じ角度で抜き、軽く押さえる(揉まない!)ことを伝えます。必要なら絆創膏を貼ります。

- ④ 安全な針の廃棄方法

- リキャップしない: 使用後の針にキャップをしない(針刺し事故防止)ことを強調します。

- 専用容器へ: 使用済みの注射器や針は、すぐにシャープスコンテナなどの硬い容器に入れるよう指導します。

- 廃棄ルール: 地域のルールに従った廃棄方法(薬局や医療機関への持ち込みなど)を説明します。

- ⑤ 副作用と対処法、連絡のタイミング

- 一般的な反応: 注射部位の軽い赤みや痛みは起こりうることを伝え、通常は自然に治まることを説明します。

- 異常時の対応: 強い腫れ、痛み、発熱、アレルギー症状(発疹、息苦しさなど)が出た場合や、出血が止まらない、誤って違う場所に注射したなどの場合は、すぐに医療機関に連絡するよう伝えます。

- ⑥ 不安の軽減とサポート

- 練習と確認: 最初は見守りの下で練習してもらい、手技を確認します。自信がつくまでサポートします。

- 痛みの工夫: 痛みを和らげる工夫(冷却、リラックスなど)を伝え、試してもらいます。

- 質問しやすい環境: いつでも質問や相談ができることを伝え、安心感を与えます。

患者さん一人ひとりの理解度や手の器用さに合わせて、繰り返し丁寧に指導することが大切ですね💖

イラストや動画、パンフレットなどを活用するのも効果的です!

「これってどうなの?」🤔 皮下注射のギモン解消Q&A

ここでは、皮下注射を行う上でよく聞かれる3つのギモンについて、ポイントを絞って解説しますね!

消毒後、どれくらい待てばいい?⏳

アルコール綿などで皮膚を消毒した後、すぐに注射していませんか? ちょっと待ってくださいね✋!

消毒液がしっかり乾くまで待つのが正解です。目安としては30秒以上、または見た目に完全に乾くまで待ちましょう。

なぜ待つの?

-

- 消毒効果UPのため: 消毒液は、乾く過程で殺菌効果を発揮します。濡れたままだと効果が不十分になる可能性があります。

- 痛み軽減のため: アルコールが乾かないうちに注射すると、針と一緒に皮膚の中に入ってしまい、しみるような痛みの原因になることがあります。

急いでいる時でも、消毒後の「待ち時間」はしっかり確保してくださいね😉。

皮膚はどのくらいつまむのが正解?🤏

皮下注射の際、皮膚をつまむ手技は、薬液を確実に皮下組織へ届けるために大切ですね。

でも、「どのくらいつまめばいいの?」と迷うこともあるかもしれません。

- 目的: 皮膚とその下の皮下脂肪を、さらに下にある筋肉から分離して持ち上げるためです。これにより、針が筋肉まで達してしまうのを防ぎます。

- つまみ方の目安:

- 指: 親指と人差し指(場合によっては中指も)を使います。

- 強さ: 優しくつまみ上げます。力いっぱいギュッとつまむと、筋肉まで一緒に持ち上げてしまう可能性があるので注意です🙅♀️。皮膚の表面をそっと持ち上げるようなイメージです。

- 厚さ: つまんだ皮膚の厚みが5mm以上あるか、または指で2インチ(約5cm)程度の幅をつまむのが一般的です。指と指の間隔が1cm以上あいているかも目安になります。

患者さんの体型(皮下脂肪の厚さ)に合わせて、適切なつまみ具合を調整しましょうね👌

注入中もずっとつまんでる?離すタイミングは?🤷♀️

針を刺す時に皮膚をつまむのはOKとして、「薬液を入れている間も、ずーっとつまんだまま?」これもよくあるギモンですね。

- 基本的な考え方: 一般的には、針が皮下組織に入ったことを確認したら、薬液を注入する前に、つまんでいた指を離すのが推奨されています。

- なぜ離すの?: つまんだままだと、組織が圧迫された状態になります。そこに薬液を注入すると、

- 圧迫によって痛みを感じやすくなる可能性がある。

- 薬剤の吸収に影響が出る可能性がある。

- 注入時に薬液が漏れやすくなる可能性がある、とも言われます。

- 例外は?: ヘパリンなどの特定の薬剤や、ペン型の注入器を使用する場合など、状況によっては注入中もつまみ続ける方が良いとされるケースもあります。

ただし、通常のシリンジでの皮下注射では、「刺したら離して、ゆっくり注入」と覚えておくと良いでしょう。

迷ったときは、職場のマニュアルを確認したり、先輩に相談してみてくださいね😊

自信を持って実践!安全・安楽な皮下注射のために✨

皮下注射の手順から部位選び、痛みを和らげるコツ、そして日頃のギモン解消Q&Aまで、盛りだくさんの内容をお届けしました!💉

この記事で解説したポイントをしっかり押さえれば、患者さんにとって安全で、できるだけ痛みの少ない皮下注射が実践できるようになりますよ。

一番大切なのは、基本の手順を確実に守ること、患者さん一人ひとりに合わせた適切な部位を選ぶこと、そして痛みを軽減するためのちょっとした工夫を忘れずに行うことです。実施後の観察も、安全なケアには欠かせませんね👀

最初は誰でも緊張するものですが、一つひとつのステップを丁寧に確認し、日々の経験を積み重ねていくことで、必ず自信を持って皮下注射を行えるようになります。

焦らず、あなたのペースで着実にスキルアップしていきましょう!

あなたに最適な仕事を見つけたいなら、「おしごと犬索」

挑戦したい仕事があるけど、イマイチ見つからない…。

そんなとき、LINEで「おしごと犬索」にあなたの状況や希望を送ってくれれば、あなたの希望に合う仕事を検索します!

自分にぴったり合うお仕事が見つかるかも…♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜