「砕石位って、なんだか難しそう…」

「患者さんの足がしびれたらどうしよう…」

「神経麻痺や褥瘡、気をつけたいけど具体的に何をすればいいんだろう?」

そんな疑問やお悩みはありませんか? 😥

この記事では

- 砕石位の基本的な知識

- 安全なポジショニングの具体的な手順とポイント

- 砕石位で発生しやすい合併症(神経麻痺、褥瘡など)のリスクとその予防策

- 術中・術後の観察とケアのコツ

- 患者さんの羞恥心に配慮した声かけやアプローチ例

が分かりますよ♪

砕石位の看護では、患者さんの安全を確保し、合併症を予防するための正確なポジショニングと継続的な観察、そして患者さんの尊厳を守るためのきめ細やかな配慮が何よりも重要なんです✨

この記事では、新人看護師さんが砕石位の看護に自信を持てるようになるための、実践的な知識と具体的なケアの方法を、わかりやすい図解やイラストを交えながら徹底的に解説していきますね!

一緒に砕石位マスターを目指しましょう!💪

1. 砕石位とは?基本を押さえよう

砕石位(さいせきい)という言葉、初めて聞く方もいるかもしれませんね。

手術室でよく使われる体位の一つで、患者さんの両足を広げて持ち上げ、膝を曲げた状態で保持する体位のことです。

主に、下腹部や会陰部、直腸の手術で、術野を確保するために用いられます。

砕石位の定義と目的

砕石位は、患者さんの股関節と膝関節を屈曲させ、下肢を挙上して保持する体位です。

その主な目的は、手術を行う医師が、会陰部(股の間)、下腹部、直腸といった体の特定の部分にアクセスしやすくすることです。

たとえば、婦人科や泌尿器科の手術、痔の手術などでよくこの体位が取られます。

手術部位が露出するため、看護師は患者さんのプライバシー保護に最大限配慮する必要がありますよ。

どのような手術で用いられるか

砕石位は、以下のような手術で主に用いられます。

- 婦人科手術: 子宮や卵巣の手術、分娩など

- 泌尿器科手術: 膀胱や尿道の手術など

- 直腸・肛門外科手術: 痔の手術、直腸の手術など

- 一部の整形外科手術: 下肢の特定の部位の手術など

これらの手術では、医師が手術部位を直接目で確認し、安全かつ正確に操作するために、砕石位が不可欠となります。

なぜ砕石位をとるのか、患者にとってのメリット・デメリット

砕石位は、医療者側にとって手術をスムーズに進める上で大きなメリットがありますが、患者さんにとってはデメリットも伴います。

これらを理解しておくことは、看護を行う上でとても大切です。

メリット(医療者側)

- 術野の確保:

会陰部や下腹部、直腸など、通常ではアクセスしにくい部位を広く露出させ、手術操作を容易にします。 - 器具の操作性向上:

手術器具を挿入しやすく、細かな操作が可能になります。

デメリット(患者さん側)

- 身体的負担:

- 神経損傷のリスク:

特に腓骨神経(ひこつしんけい)が圧迫されやすく、足首が垂れ下がる「下垂足(かすいそく)」などの麻痺を引き起こす可能性があります。

その他、閉鎖神経や大腿神経なども圧迫されやすいです。 - 褥瘡(じょくそう)のリスク:

長時間同じ体位を取ることで、かかと、仙骨部、殿部など、体重がかかる部位に褥瘡ができやすくなります。 - 循環動態への影響:

下肢を挙上することで、一時的に下肢の血液が中枢(心臓)に戻りやすくなりますが、長時間になると下肢の血流が滞ったり、逆に中枢への負担が増すこともあります。

特に手術終了後に急に下肢を下ろすと、血圧が急激に下がることがあるため注意が必要です。 - 筋肉や関節への負担:

股関節や膝関節に無理な力がかかると、術後に痛みや可動域制限につながることがあります。

- 神経損傷のリスク:

- 精神的負担:

- 羞恥心:

会陰部が露出されるため、患者さんは強い羞恥心を感じることがあります。

これは患者さんの尊厳に関わる重要な問題です。 - 不安:

見慣れない体位や手術への不安が増すこともあります。

- 羞恥心:

このように、砕石位は手術の効率を高める一方で、患者さんには多くのリスクや精神的負担を伴います。

だからこそ、私たち看護師がこれらのデメリットを最小限に抑えるための適切なケアを提供することが非常に重要なんです。

2. 砕石位のポジショニング徹底解説!安全確保のキーポイント

砕石位は、患者さんの安全を第一に考える上で、特にポジショニングが重要になる体位です。

正しい手順で、細部にまで注意を払うことで、合併症のリスクを大きく減らせますよ。

ここでは、準備から具体的な手順、注意点まで、詳しく解説していきますね!💡

準備段階の確認事項

ポジショニングを始める前に、いくつか確認しておくべき大切なことがあります。これらをしっかり押さえておくことで、スムーズかつ安全に体位を整えられます。

- 必要な物品の準備:

- 砕石台(支脚器):

患者さんの下肢を保持するための専用の台や器具です。

安全に固定できるものを選びましょう。種類もいくつかあるので、施設の標準器を確認してくださいね。

- 体圧分散用のパッド類:

かかと、腓骨頭(ひこつとう)、仙骨部、殿部など、圧迫されやすい部分を保護するためのクッションやゲルパッドです。

厚みや柔らかさを考慮して、適切なものを選びましょう。 - ブランケットやタオル:

患者さんの身体を覆ったり、隙間を埋めたり、プライバシー保護のために使います。 - 点滴スタンドやモニター類:

必要に応じて、ポジショニング後に再配置できるよう準備しておきましょう。

- 砕石台(支脚器):

- 患者さんの状態の確認(術前アセスメントの重要性):

- 関節可動域の確認:

股関節や膝関節の動きに制限がないか、事前に確認しておきましょう。

無理な角度でポジショニングすると、関節を痛めてしまう可能性があります。 - 既往歴の確認:

糖尿病、末梢神経障害、関節疾患、循環器疾患など、砕石位によってリスクが高まる持病がないか、カルテや本人からの情報で確認します。 - 身長、体重:

体格によって、ポジショニングの方法や必要な物品が変わってくることがあります。 - 意識レベル:

患者さんの協力が得られるかどうかも、ポジショニングの進め方に影響します。

意識がある場合は、声かけをして不安を和らげ、協力してもらいましょう。

- 関節可動域の確認:

具体的なポジショニング手順徹底解説!

さあ、いよいよ具体的なポジショニングの手順です。

一つひとつのステップを丁寧に行うことが大切ですよ。

1.仰臥位でのアセスメント:

まずは患者さんを仰向け(仰臥位)にし、全身の状態を最終確認します。

体軸がまっすぐになっているか、ズレがないかなどを確認しましょう。

2.下肢の挙上・開脚・屈曲:

- 二人介助が基本:

患者さんの下肢は重く、神経や血管を傷つけないよう、必ず二人以上の看護師で行いましょう。

一人が足関節を、もう一人が膝関節を支えるようにします。 - ゆっくりと同時に:

両下肢を同時に、ゆっくりと挙上し、開脚・屈曲させます。

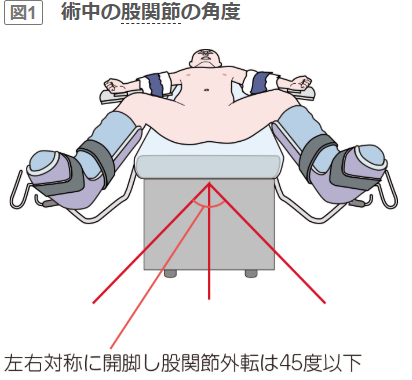

急な動きは患者さんの負担になるだけでなく、血圧変動を引き起こす可能性もあります。 - 股関節・膝関節の角度:

股関節の屈曲:

一般的には、股関節を90度程度屈曲させます。

股関節の外転(開脚)は無理のない範囲で、大腿神経の圧迫を避けるためにも過度な外転は避けましょう。

膝関節の屈曲:

膝関節も90度程度屈曲させ、足底が手術台と平行になるようにします。

- 左右対称性:

最も大切なポイントの一つです。

両下肢が左右対称になっているか、膝の高さや足の位置が同じかを確認します。

非対称なポジショニングは、神経や血管の圧迫、関節への負担、さらには術後の筋骨格系の不調につながる可能性があります。

3.支脚器の種類と適切な使い方:

- 種類:

-

- 足底支持型:

足の裏全体で支えるタイプ。

比較的安定しやすいですが、足底やアキレス腱への圧迫に注意。 - 足関節支持型:

足首で支えるタイプ。

腓骨頭への圧迫リスクが高いので、パッドでしっかり保護しましょう。 - 膝窩(しっか)支持型:

膝の裏で支えるタイプ。

膝窩部への圧迫に注意が必要です。

- 足底支持型:

-

- 使い方:

支脚器の高さや角度は、患者さんの身長や体格に合わせて調整します。

支脚器の端が直接皮膚に当たらないよう、必ずパッドなどを挟んで保護しましょう。

4.体型別・疾患別のポジショニングの工夫:

- 肥満の患者さん:

殿部や大腿部の体積が大きいため、通常よりも広い開脚が必要になる場合があります。

その際も、無理な外転は避け、体幹の安定性を保つよう注意しましょう。 - 痩せ型の患者さん:

骨が突出している部分が多く、圧迫のリスクが高まります。

より厚めのパッドを使用したり、圧分散に特化した工夫が必要です。 - 関節可動域制限のある患者さん:

無理に90度屈曲させようとせず、患者さんの可動域に合わせて角度を調整します。

無理な体位は、術後の痛みや合併症につながります。 - 高齢の患者さん:

皮膚が脆弱なことが多く、褥瘡のリスクが高いです。

血行不良にも注意し、パッドの選択や皮膚の観察をより入念に行いましょう。

注意すべき圧迫部位とその保護

砕石位で特に注意が必要なのは、神経や血管が走行している部位や、骨が突出していて圧迫を受けやすい部位です。

これらの場所をしっかりと保護することが、合併症予防の鍵となります。

動画でも確認しましょう。

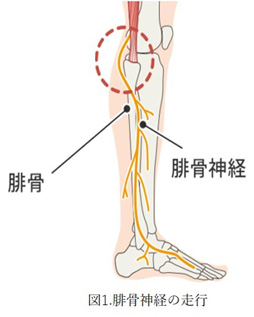

- 腓骨頭(ひこつとう):

膝の外側にある骨の突出部です。ここには腓骨神経が走行しており、圧迫されると下垂足という麻痺を引き起こす可能性があります。

支脚器が腓骨頭に直接当たらないよう、クッション性の高いパッドで保護しましょう。 - 踵(かかと):

長時間圧迫されると、褥瘡ができやすい部位です。

かかとが宙に浮くように、または柔らかいパッドで包み込むように保護します。 - 殿部(でんぶ)/仙骨部(せんこつぶ):

体重が集中しやすい場所です。

ドーナツ型クッションやゲルパッドなどで体圧を分散させ、褥瘡を防ぎましょう。 - 足関節:

足関節を支脚器で固定する場合、足首の前面やアキレス腱部が圧迫されないよう、タオルなどで保護します。 - 膝窩(しっか):

膝の裏側です。支脚器の端が膝窩部に食い込まないよう、適切な位置に調整し、必要に応じてパッドを挟みます。 - 大腿内側:

股関節を強く開脚しすぎると、閉鎖神経や大腿神経が圧迫される可能性があります。過度な開脚は避け、無理のない範囲にしましょう。

使用するパッドは、体圧分散効果が高く、滑りにくい素材のものが望ましいです。

患者さんの体型や骨突出の程度に合わせて、適切な種類のパッドを選んでくださいね。

ポジショニングが終わったら、最終確認として、身体のどこにも無理な圧迫がないか、神経の走行部位が安全に保護されているかを丁寧にチェックしましょう。

これで、安全なポジショニングはばっちりです!👍

「オペ室で働いてみたいけど長時間勤務はできないんだよな…」

「病棟とオペ室兼任できるところとかないかな…」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

3. 砕石位で発生しやすい合併症とリスク管理

砕石位は、手術を円滑に進める上で非常に重要な体位ですが、その一方で患者さんにとってはいくつかの合併症のリスクを伴います。

私たち看護師は、これらのリスクをしっかり理解し、予防策を講じることが大切です。

ここでは、特に注意が必要な合併症について詳しく見ていきましょう。

神経障害(最重要項目!)

砕石位で最も注意すべき合併症の一つが神経障害です。

特定の神経が圧迫されることで、術後にしびれや麻痺といった症状が出ることがあります。

腓骨神経麻痺:症状、原因、予防策、早期発見のポイント

腓骨神経は、膝の外側にある腓骨頭という骨のすぐ下を通っている神経です。

ここが圧迫されると、以下のような症状が出ることがあります。

- 症状:

- 下垂足(かすいそく):

足首を上に持ち上げることができなくなり、つま先が垂れ下がってしまう状態です。

歩くときに足を引きずるような形になります。 - 足の甲や、すねの外側のしびれ、感覚の鈍化。

- 下垂足(かすいそく):

- 原因:

- 支脚器や手術台の縁が腓骨頭を直接圧迫する。

- 長時間の体位や、無理な屈曲・外転によって神経が引き伸ばされる。

- 予防策:

- 腓骨頭の保護:

必ずクッション性の高いパッド(ゲルパッドなど)で腓骨頭をしっかり覆い、支脚器や硬い部分が直接当たらないようにします。 - 左右対称のポジショニング:

下肢の長さに左右差が出ないように、均等にポジショニングすることで、神経の引き伸ばしを防ぎます。 - 無理のない角度:

股関節や膝関節の屈曲・開脚角度が、患者さんの関節可動域を超えないようにします。 - 体位変換時の注意:

ポジショニングを行う際や、術後に体位を戻す際に、急激な動きや不適切な操作で神経を傷つけないよう慎重に行います。

- 腓骨頭の保護:

- 早期発見のポイント:

- 術後の患者さんに、足首の背屈(足の甲をすねに近づける動き)ができるか確認します。

- 足の甲やすねの外側にしびれや感覚異常がないか尋ねます。

- 下垂足が疑われる場合は、すぐに医師に報告し、整形外科や神経内科と連携して対応しましょう。

その他の神経障害

- 閉鎖神経麻痺:

股関節を過度に外転(開きすぎ)させると、大腿の内側を通る閉鎖神経が圧迫され、大腿内側のしびれや足が内側に閉じにくいなどの症状が出ることがあります。 - 大腿神経麻痺:

鼠径部(足の付け根)が強く圧迫されると、大腿神経が損傷し、大腿前面のしびれや膝を伸ばしにくいなどの症状が出ることがあります。

これらの神経障害も、過度な開脚や不適切なパッドの使用、長時間同一体位による圧迫が原因となるため、ポジショニングの際に十分な注意が必要です。

褥瘡

長時間の砕石位では、特定の部位に体重が集中し、皮膚の血流が悪くなることで褥瘡が発生するリスクがあります。

- 好発部位:

- 仙骨部、殿部: 体重が集中しやすく、特にリスクが高いです。

- かかと: 手術台や支脚器に接触しやすく、骨が突出しているため、圧迫を受けやすいです。

- 後頭部、肩甲骨部: 長時間仰向けになることで圧迫されます。

- 発生機序:

圧迫によって皮膚組織への血流が途絶え、酸素や栄養が供給されなくなることで、組織が壊死します。

摩擦やずれも褥瘡の発生を助長します。 - 予防策:

- 体圧分散: エアマットやゲルパッドなど、体圧分散効果のあるマットレスやクッションを積極的に使用します。

- 浮遊: 特に踵は、宙に浮かせたり、ドーナツ型クッションなどで圧力を分散させたりして、直接圧迫されないようにします。

- 適切なポジショニング: 身体の軸がまっすぐになるようにし、特定の部位に体重が集中しないように均等に支えます。

- 皮膚の観察: 術前、術中、術後に皮膚の発赤や損傷がないか、注意深く観察します。特に骨突出部を重点的にチェックしましょう。

循環器系への影響

砕石位は、患者さんの循環動態にも影響を及ぼします。

- 中枢への血液集中:

下肢を挙上することで、下肢に貯留していた血液が一時的に心臓に戻りやすくなります。

これにより、一時的に心臓への負担が増加したり、血圧が上昇したりすることがあります。 - 術後の急な血圧変動:

最も注意すべきは、手術終了後に下肢を急に下ろすことです。

挙上されていた下肢に一気に血液が流れ込むため、中枢への血液量が急減し、血圧が急激に低下する(体位性低血圧)リスクがあります。

ひどい場合はショック状態になることもあります。- 対処法:

手術終了後は、必ずゆっくりと、数回に分けて下肢を下ろすようにしましょう。

その際も、血圧や脈拍などのバイタルサインを注意深く観察することが重要です。

- 対処法:

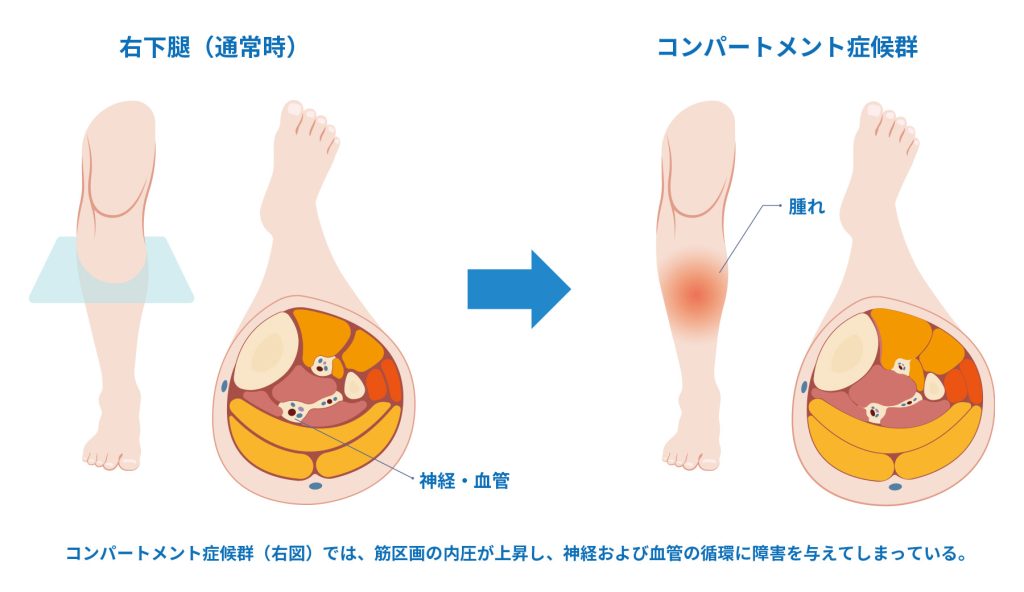

- 下肢コンパートメント症候群:

これは稀ですが、非常に重篤な合併症です。

長時間の圧迫や不適切なポジショニングにより、下肢の筋肉を覆う筋膜の区画(コンパートメント)内の圧力が異常に上昇し、筋肉や神経への血流が阻害される状態です。

- 症状:

激しい痛み(鎮痛剤が効かないほど)、下肢の腫れ、感覚異常、足趾(そくし)の麻痺、脈拍の触知困難など。 - 原因:

長時間の下肢挙上、不適切な支脚器の使用、大腿部の強い圧迫など。 - 予防策:

長時間の砕石位を避け、定期的な体位確認や圧迫部位の解除、適切なパッドの使用。 - 緊急性:

早期に診断し、筋膜切開術などで圧力を解放しないと、筋肉の壊死や永続的な神経障害、最悪の場合は切断に至ることもあります。

少しでも疑わしい症状があれば、すぐに医師に報告しましょう。

- 症状:

その他

- 筋肉・関節への負担:

無理な角度での股関節や膝関節の固定は、術後の関節痛や筋肉痛を引き起こす可能性があります。

患者さんの関節可動域を考慮し、自然な位置でポジショニングすることが大切です。 - 眼球損傷:

稀ではありますが、顔が手術台の縁などに接触して眼球を圧迫したり、外的な衝撃で損傷したりする可能性があります。

顔面保護用の枕や、必要に応じてアイシールドなどを使用し、頭部の位置にも配慮しましょう。

4. 術中・術後の観察とケアのポイント

砕石位での手術は、ポジショニングが終わったら終わりではありません。

手術中から術後にかけて、患者さんの状態を注意深く観察し、適切なケアを継続することが、合併症の予防と早期発見に繋がります。

ここでは、それぞれの段階での重要なポイントをお伝えしますね!👀

術中

手術中は麻酔がかかっているため、患者さん自身が異常を訴えることはできません。

だからこそ、私たち看護師の観察力が試される場面です。

- バイタルサインの確認:

- 血圧、脈拍、呼吸、SpO2(酸素飽和度)を定期的に測定し、異常がないか確認します。

特に、体位変換時や長時間の手術では、循環動態が変動しやすいので注意が必要です。 - 砕石位では、下肢挙上による中枢への血液量増加や、術後の急激な血圧低下のリスクがあるため、血圧の変動には特に注意してモニタリングしましょう。

- 血圧、脈拍、呼吸、SpO2(酸素飽和度)を定期的に測定し、異常がないか確認します。

- 皮膚の色調・温度の観察:

- 露出している皮膚(顔色、手指など)の色調や温度を確認し、チアノーゼや蒼白がないか、冷たくないかなどをチェックします。

これは、全身の循環状態を把握する上で重要な情報です。 - 特に、下肢の皮膚の色調(赤み、蒼白、紫色など)や温度、浮腫の有無を観察し、血流障害やコンパートメント症候群の兆候がないか注意しましょう。

- 露出している皮膚(顔色、手指など)の色調や温度を確認し、チアノーゼや蒼白がないか、冷たくないかなどをチェックします。

- 神経学的症状の有無:

- 麻酔下では直接確認できませんが、ポジショニング後に神経圧迫の兆候がないか、体位のずれがないかなどを視覚的に確認します。

- 術野外の露出している部分で、不自然な肢位や圧迫点がないか、定期的に確認しましょう。

- 体位のずれの確認、定期的な圧迫解除の重要性:

- 手術が長時間に及ぶ場合、患者さんの身体が少しずつずれて、当初の適切なポジショニングから外れてしまうことがあります。

定期的に体位のずれがないか確認し、必要に応じて微調整を行います。 - 可能であれば、手術の合間や体位を少し変えられるタイミングで、圧迫されている部位の圧力を一時的に解除したり、軽くマッサージしたりする工夫も有効です。

- 手術が長時間に及ぶ場合、患者さんの身体が少しずつずれて、当初の適切なポジショニングから外れてしまうことがあります。

- 医師への報告基準:

- バイタルサインの急激な変動(血圧低下、徐脈など)

- 皮膚の色調や温度の明らかな異常(蒼白、チアノーゼ、異常な冷感など)

- 下肢の異常な腫脹や硬結、または触知できる脈拍の減弱・消失

- ポジショニングの明らかなずれや、神経圧迫が疑われる状況

- これらの異常を認めた場合は、速やかに医師に報告し、指示を仰ぎましょう。

術後

手術が終わった後も、砕石位による合併症のリスクは続きます。特に、神経障害や循環動態の変化に注意が必要です。

- 下肢のゆっくりとした解除方法とその理由:

- 手術が終了し、砕石位を解除する際は、必ずゆっくりと、数回に分けて下肢を下ろしましょう。

- 理由:

術中に挙上されていた下肢には、血液が一時的に少なくなっています。

急に下肢を下ろすと、重力によって血液が一気に下肢に流れ込み、中枢(心臓や脳)に戻る血液量が急激に減少します。

これにより、血圧が急激に低下し、めまいや意識消失、さらにはショック状態を引き起こす可能性があるためです。 - 実践:

まず片足ずつ、ゆっくりと数秒かけて下ろし、患者さんの顔色やバイタルサインを確認します。問題なければもう片足も同様に下ろします。

可能であれば、下肢を下ろす前に、患者さんの足首を軽く動かして血流を促すのも良いでしょう。

- 神経学的評価(足関節の背屈など):

- 麻酔が覚醒したら、患者さんに足首を動かしてもらい、足関節の背屈(足の甲をすねに近づける動き)ができるか、また足趾を動かせるかを確認します。

- 足の甲や、すねの外側にしびれや感覚異常がないか尋ねます。

- これらの評価は、腓骨神経麻痺の早期発見に繋がります。少しでも異常があれば、すぐに医師に報告してください。

- 疼痛管理、浮腫の観察とケア:

- 砕石位による関節や筋肉への負担から、術後に疼痛を訴える患者さんもいます。

適切な鎮痛剤の使用や、温罨法などで痛みを緩和しましょう。 - 下肢の浮腫がないか観察します。

特に、長時間の下肢挙上は浮腫を引き起こしやすいです。

必要に応じて、下肢挙上や弾性ストッキングの着用などを検討します。

- 砕石位による関節や筋肉への負担から、術後に疼痛を訴える患者さんもいます。

- 早期離床の促しと注意点:

- 合併症予防のためには、可能な限り早期に離床を促すことが大切です。

しかし、術後の血圧変動や疼痛、ふらつきなどには十分注意が必要です。 - 離床時は、まずベッドサイドで座ってもらい、めまいがないか確認してからゆっくりと立ち上がってもらいましょう。

必要に応じて、介助を行い、転倒に注意してください。 - 患者さんが安心して動けるよう、声かけや見守りを丁寧に行いましょう。

- 合併症予防のためには、可能な限り早期に離床を促すことが大切です。

術中・術後の観察とケアは、患者さんの安全を確保し、合併症を未然に防ぐための最後の砦です。

どんな小さな変化も見逃さないよう、五感をフル活用して患者さんを看ていきましょうね!💪

「勉強会が多い病院がいい!」

「中途採用の教育制度がしっかりあるところがいいな…」などなど

あなたの””ここ気になるけどどんな感じなんだろう…””をすっきり解決✨

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

5. 患者の羞恥心に配慮した看護ケアと声かけ例

砕石位は、患者さんの会陰部が露出する体位であるため、強い羞恥心を感じやすい状況です。

身体的なケアだけでなく、精神的なケアも私たち看護師の重要な役割ですよ。

患者さんの尊厳を守り、安心して手術を受けられるよう、きめ細やかな配慮をしていきましょう。

術前の説明と同意形成

手術前に砕石位を取ることについて、患者さんへきちんと説明し、理解を得ておくことが大切です。

- 具体的な説明:

「お腹の下の方や、股のあたりの手術では、砕石位といって、足を少し開いて膝を曲げた姿勢をとっていただきます」のように、具体的にどのような体位になるのかを伝えます。写真やイラストを見せると想像がつきやすいかもしれませんね。 - 目的の明確化:

「これは、手術部位をしっかり見えるようにして、安全に手術を行うために必要な体位なんです」と、体位の必要性を説明します。 - 羞恥心への配慮を伝える:

「この体位では、どうしてもお身体の一部が見えてしまうため、患者さんによっては抵抗を感じる方もいらっしゃいます。看護師は、患者さんのプライバシー保護に最大限配慮いたしますのでご安心くださいね」と、あらかじめ羞恥心への配慮を伝えることで、患者さんは「自分の気持ちを理解してくれている」と感じ、少し安心できます。 - 質問の機会を与える:

患者さんが疑問や不安に思っていることを話せるよう、「何か心配なことや、ご質問はありませんか?」と尋ねる時間を作りましょう。

プライバシーの保護(カーテン、タオル使用など)

手術室に入ってから手術が始まるまでの間、そして手術が終わってから患者さんが病室に戻るまで、一貫してプライバシー保護を心がけます。

- 最小限の露出:

手術に必要な部分だけを露出し、それ以外の部分はタオルやブランケットで覆いましょう。 - カーテンの使用:

砕石位にするときは、必ず病室や準備スペースでカーテンを閉め、外部からの視線を遮断します。

手術室に入ってからも、無関係な人が見えないよう配慮します。 - 声かけ:

タオルをかける際や、足を支脚器に乗せる際など、一つ一つの動作の前に「失礼いたします」「今から足元にタオルをおかけしますね」といった声かけを行い、患者さんが何が起きているか理解できるようにします。 - 無駄な会話の排除:

患者さんの身体を露出している間は、私語は慎み、必要最低限の業務連絡にとどめましょう。

具体的な声かけのフレーズ集

患者さんの不安を軽減し、尊厳を守るための具体的な声かけの例をいくつかご紹介します。

- 体位をとる時:

- 「〇〇さん、今からお身体の向きを整えていきますね。少しお足を開いて、膝を曲げさせていただきますね。」

- 「足を支脚器に乗せますね。ゆっくり持ち上げますよ。」

- 「少し無理な姿勢に感じるかもしれませんが、安全に手術を行うための大切な体位ですので、どうぞご協力ください。」

- 羞恥心に配慮する時:

- 「お身体が見えてしまうことに抵抗があるかもしれませんが、タオルでしっかりお隠ししますのでご安心くださいね。」

- 「私たちがしっかり付き添っていますので、何か気になることがあれば遠慮なくお声がけくださいね。」

- 「お声をかけさせていただきますので、驚かせないようにしますね。」

- 患者さんの不安を軽減するためのアプローチ:

- 常に穏やかな口調で話しかけ、アイコンタクトをとりながら、患者さんの表情や反応をよく観察しましょう。

- 手術室は独特の雰囲気があるので、「少し寒いかもしれませんが、ブランケットをおかけしますね」など、環境にも配慮した声かけをすることで、患者さんは安心感を覚えます。

- 「何かご気分が悪いことはありませんか?」など、体調を気遣う言葉も忘れずに伝えましょう。

まとめ:砕石位の看護は、患者の安全と尊厳を守るために

砕石位は、手術を安全に行う上で不可欠な体位ですが、私たち看護師は、その特殊性ゆえに生じる様々なリスクと、患者さんの精神的負担を深く理解し、それらを最小限に抑えるための専門的なケアを提供する必要があります。

ここまでお話ししてきたように、

- 正確なポジショニングによる神経障害や褥瘡の予防

- 術中・術後の継続的な観察による合併症の早期発見と対応

- そして、患者さんの羞恥心に最大限配慮した精神的ケア

これら全てが、砕石位の看護において非常に重要な要素です。

私たちの細やかな配慮と確かな知識・技術が、患者さんの安全と安心を守り、より良い手術体験へと繋がります。日々の業務の中で、今回学んだことをぜひ活かしてくださいね。