「患者さんが“みぞおちのあたりが痛い”って言うけど、どの部位をイメージすればいいんだろう🤔」

「内視鏡やCTの結果を聞いても、胃のどの場所の話かすぐにピンとこないんです…」

そんな疑問やモヤモヤはありませんか?

この記事では

-

胃の部位(噴門・胃体・幽門など)と症状の結びつき

-

胃壁の層構造と病変がどこまで及んでいるかの理解

-

胃酸分泌の仕組みと異常時の観察ポイント

-

消化・貯留・殺菌といった生理機能がケアにどう関わるか

-

胃潰瘍や胃癌など、疾患と解剖をリンクさせた観察・説明のコツ

が分かりますよ♪

この記事を読むポイント👉

胃の解剖を「ただ暗記」するのではなく、「機能と臨床」を結びつけて学ぶことが大切なんです✨

観察や患者説明のときに、どの部位でどんな役割をしているかが分かると、理解も深まり看護ケアにすぐ活かせますよ。

この記事では、胃の解剖と機能を基礎から整理しつつ、臨床現場で役立つ看護師目線の観察ポイントやケアへの応用 を分かりやすく解説します😊

🥼 胃の位置と形はどこ?臨床で役立つ基本解剖をマスター

看護の現場では「みぞおちの痛み」や「胃の張り」など、患者さんの訴えを聞いて胃の位置や形をイメージすることがとても大切ですよね。

胃はただ食べ物を消化する袋ではなく、臨床症状や疾患の背景を理解する手がかりになります。

ここでは、胃の位置・形態を基本から整理し、看護にどう役立てるかを見ていきましょう❤

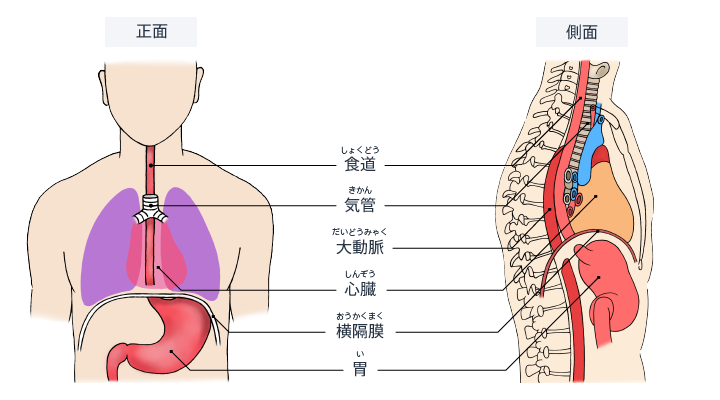

📍 胃は体のどこにある?隣接臓器との位置関係

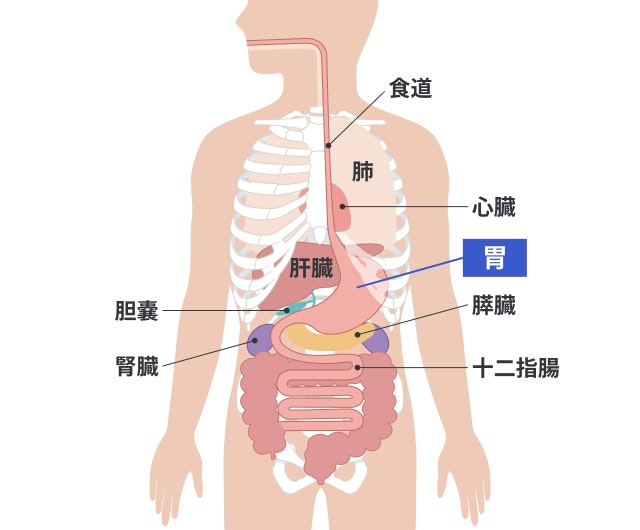

胃は左上腹部(季肋部〜心窩部)に位置し、横隔膜のすぐ下にあります。

前方には肝臓の左葉、後方には膵臓・脾臓・左腎などが接しています。

さらに、下方には横行結腸があり、解剖学的に多くの臓器と隣接しているのが特徴です。

| 胃と接している主な臓器 | 位置関係 |

|---|---|

| 横隔膜 | 胃の上側に接する |

| 肝臓(左葉) | 胃の前上方に位置 |

| 脾臓 | 胃の左側に隣接 |

| 膵臓 | 胃の後方に密接 |

| 横行結腸 | 胃の下方に接する |

👉 例えば、膵炎や脾腫のときに「みぞおちの痛み」や「左上腹部痛」が胃の痛みと似たように訴えられることがあります。

胃の位置を知っておくと、症状の原因を見極めるヒントになりますよ。

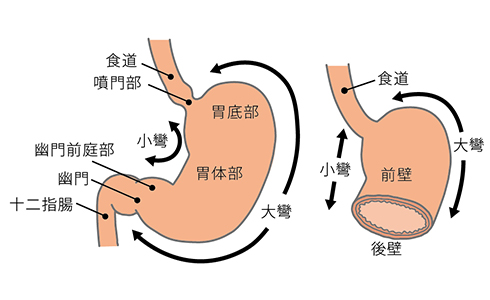

🌀 胃の大きさ・形の特徴|小彎と大彎の違い

胃の大きさは成人でおよそ縦25cm・容量1.5L前後といわれています。

空腹時には縮んで小さく、食後には風船のようにふくらみます。

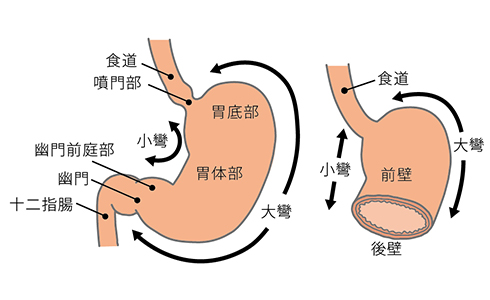

形の大きな特徴は、小彎(右側の短いカーブ)と大彎(左側の大きなカーブ)です。

-

小彎:食道から幽門へ短距離で結ぶ部分。潰瘍や癌が好発する部位として臨床的に重要。

-

大彎:左側にふくらむ長いカーブ。手術や内視鏡で位置を確認する際の目安になります。

このカーブを理解しておくと、X線造影や内視鏡所見をイメージしやすくなるんですよ❤

⚖️ 個人差や胃下垂など、臨床で注意すべき形態変化

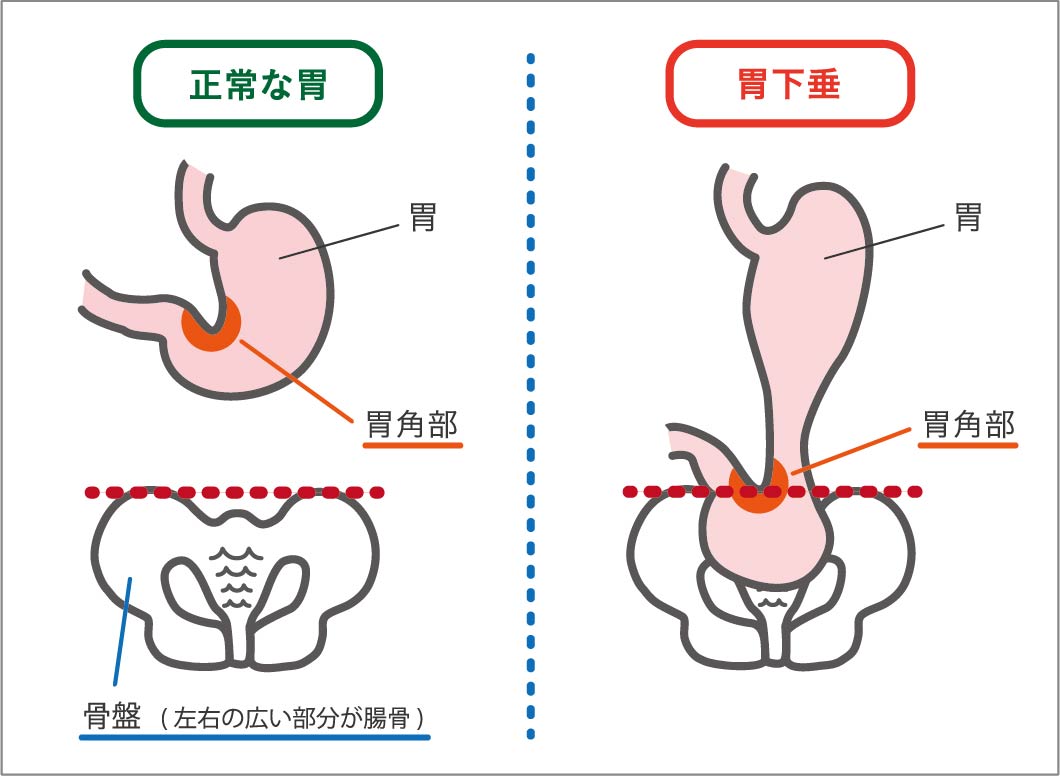

胃の形は「J字型」が一般的ですが、体格や年齢、筋肉の張りによって個人差があります。

特に臨床でよく話題になるのが胃下垂です。

-

胃下垂:胃が縦に伸びて骨盤腔にまで下がる状態。

→ 消化不良や胃もたれを訴える患者さんが多く、食後の膨満感にもつながります。

また、加齢や筋力低下によって胃の形が変化することもあります。

こうした形態の違いを理解しておくことで、「正常範囲」か「病的変化」かを判断する視点を持つことができます。

👉 看護師にとって胃の位置や形のイメージは、患者さんの症状を解剖学的に結びつける力につながります。

臨床での観察やアセスメントに役立てていきましょう😊

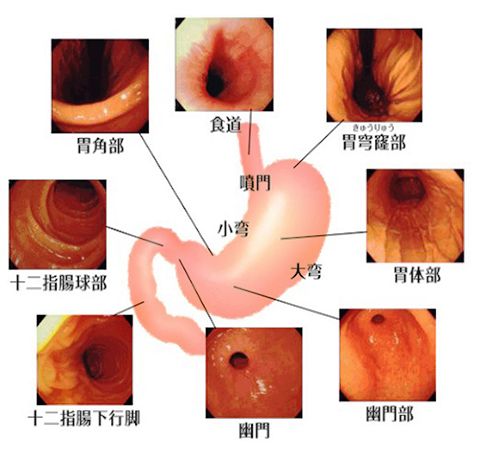

🧩 胃の部位名称を完全図解!噴門・胃体・幽門の働きとは

胃は大きな袋のように見えますが、実は細かく分けられた部位ごとに役割が違うんです。

どの部分がどんな働きをしているのかを知ることで、症状や疾患と結びつけて理解できるようになりますよ❤

🚪 噴門:食道と胃をつなぐ入口の役割

噴門は食道と胃の境目にある入口部分です。

-

逆流を防ぐ弁のような働きがあり、食道へ胃酸が戻らないようにしています。

-

胃食道逆流症(GERD)では、この噴門部の働きが弱まることで胸やけが起こります。

👉 看護の場面では、「胸やけ」や「逆流感」を訴える患者さんがいたら噴門部の働きに注目するとよいですね。

🎈 胃底部:ガスがたまる位置と臨床的意義

胃の左上方にふくらんでいる部分が胃底部です。

-

食物が入るとガスが溜まりやすい場所で、X線でも「ガス像」として確認されます。

-

胃全摘や部分切除後の観察では、この部位の形態変化が分かりやすい指標になります。

👉 胃底部にガスが溜まりやすいことを知っておくと、腹部膨満感の原因を推測するのに役立ちますよ。

🍲 胃体部:消化のメインステージ

胃の中央部分に広がるのが胃体部です。

-

胃酸や消化酵素が分泌され、食べ物をドロドロの粥状にする働きがあります。

-

臨床的には、胃潰瘍や胃癌が発生しやすい部位でもあります。

👉 患者さんが「胃の痛み」を訴えるとき、この胃体部の病変を考えることが多いです。

🚦 幽門前庭部と幽門:十二指腸へ送り出すゲート

胃の出口側にあるのが幽門前庭部と幽門です。

-

幽門前庭部:食べ物を細かく混ぜ、十二指腸へ送りやすい状態に整えます。

-

幽門:出口をコントロールする関所のような役割で、幽門括約筋が食物の移動を調整します。

👉 幽門狭窄や腫瘍では食物が停滞し、嘔吐や胃拡張の原因になるので観察が重要です。

📝 まとめ(表で整理)

| 部位 | 主な役割 | 臨床でのポイント |

|---|---|---|

| 噴門 | 食道と胃の境目、逆流防止 | 胸やけ・逆流症状との関連 |

| 胃底部 | ガスが溜まる部位 | X線でのガス像、膨満感との関係 |

| 胃体部 | 胃酸・酵素で消化の中心 | 胃潰瘍・胃癌の好発部位 |

| 幽門前庭部 | 食物を混和し細かくする | 消化不良、嘔吐の観察 |

| 幽門 | 十二指腸へのゲート、括約筋で調整 | 幽門狭窄・腫瘍の評価 |

👉 看護師にとって、部位の働きと臨床症状をリンクさせることがとても大事です。

これを押さえておくと、観察や申し送りでの説得力がぐっと増しますよ😊

⚡ 胃酸の生成メカニズムと分泌を調整する仕組み

「胃酸が出すぎると潰瘍になる」とはよく聞きますが、実際には神経・ホルモン・局所因子が複雑に関わって胃酸が分泌されています。

看護師にとってこの仕組みを理解しておくと、疾患や薬の作用をアセスメントするときにとても役立ちますよ❤

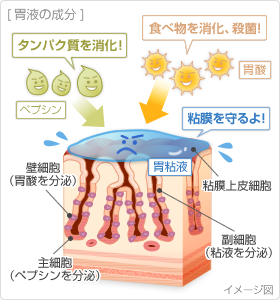

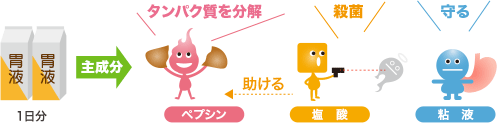

💧 胃液の成分と役割|塩酸・ペプシノーゲン・内因子

胃液は1日で約1.5〜2.5L分泌され、その主な成分は次の通りです。

| 成分 | 分泌細胞 | 役割 |

|---|---|---|

| 塩酸(HCl) | 壁細胞 | 酸性環境を作り、殺菌・タンパク質変性 |

| ペプシノーゲン | 主細胞 | 酸でペプシンに活性化され、タンパク質分解開始 |

| 内因子 | 壁細胞 | ビタミンB12吸収に必須 |

| 粘液 | 副細胞 | 胃粘膜を酸から保護 |

👉 このバランスが崩れると、消化不良や貧血(ビタミンB12欠乏)、潰瘍などにつながります。

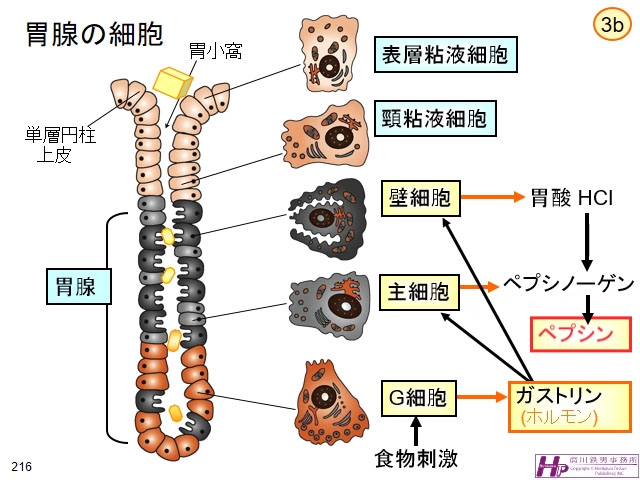

🧪 壁細胞・主細胞・副細胞・G細胞の働き

胃の粘膜にはさまざまな細胞があり、それぞれ役割を担っています。

-

壁細胞(Parietal cell):塩酸と内因子を分泌

-

主細胞(Chief cell):ペプシノーゲンを分泌

-

副細胞(Mucous cell):粘液を分泌し粘膜を保護

-

G細胞:ホルモン「ガストリン」を分泌し、胃酸分泌を刺激

👉 例えば、プロトンポンプ阻害薬(PPI)は壁細胞をターゲットにしており、看護の現場で投与目的を説明する際にこの知識が役立ちます。

🔑 胃酸分泌を調整する3因子|アセチルコリン・ヒスタミン・ガストリン

胃酸の分泌は以下の3つの因子でコントロールされています。

| 調節因子 | 由来 | 作用 |

|---|---|---|

| アセチルコリン | 迷走神経 | 壁細胞を刺激し胃酸分泌↑ |

| ヒスタミン | ECL細胞 | H2受容体を介して胃酸分泌↑ |

| ガストリン | 胃のG細胞 | 壁細胞を刺激し胃酸分泌↑ |

👉 この3因子は「三大刺激因子」と呼ばれ、薬物療法とも直結します。

-

抗コリン薬:アセチルコリン経路を抑える

-

H2ブロッカー:ヒスタミン経路を抑える

-

PPI:最終段階のプロトンポンプを抑える

⚠ 胃酸過多と低下、それぞれの臨床的リスク

-

胃酸過多:

胃潰瘍・逆流性食道炎のリスク上昇。

症状は胸やけ、心窩部痛。 -

胃酸低下:

感染(胃内殺菌力が低下)、ビタミンB12欠乏による悪性貧血リスク。

👉 看護師としては、患者さんの訴え(胸やけ、吐血、黒色便など)や検査データを、胃酸分泌の仕組みと結びつけて観察するのが大切です。

胃酸の生成を理解すると、「なぜこの薬が処方されているのか」「なぜこの症状が出るのか」がつながって見えてきます😊

🍴 胃の機能まとめ|消化・貯留・殺菌をどう担う?

胃はただ食べ物を通過させるだけではなく、消化・一時的な貯留・殺菌・吸収補助といった多彩な機能を持っています。

これらを整理して理解すると、症状や病態を観察するときに「どの機能が障害されているのか」をイメージでき、看護ケアに直結しますよ❤

🥢 食物を一時的に貯める「リザーバー機能」

-

食事をすぐに小腸へ送り込まず、一時的に胃に貯めておく機能。

-

これにより、小腸が急に大量の栄養を受け取らないよう調整しています。

-

胃切除後の Dumping 症候群(食べ物が一気に腸へ流れ込む症状)は、この機能が失われることで起こります。

👉 看護師は「食後の動悸・冷や汗・下痢」などを観察して、リザーバー機能の低下を疑う必要があります。

🔄 食物を混ぜて粥状にする「攪拌機能」

-

胃の筋層(斜走筋・輪走筋・縦走筋)の働きで食物を撹拌。

-

消化酵素と混ぜ合わせ、ドロドロの食物残渣(胃粥)を作ります。

-

嘔吐が頻発する患者さんでは、この攪拌・排出のリズムが乱れている可能性があります。

👉 「嘔吐の性状」や「未消化物の有無」を記録すると、攪拌機能の障害を把握できます。

🦠 胃酸で細菌を死滅させる「殺菌機能」

-

胃酸(pH1〜2)が強い酸性環境をつくり、食物に混じった細菌を殺菌。

-

この機能が低下すると、腸内感染や食中毒のリスクが高まります。

-

胃酸分泌抑制薬(PPI・H2ブロッカー)を長期使用している患者では、感染リスク増加に注意が必要です。

👉 看護師は「下痢・発熱」「便培養結果」にも注目し、感染との関連を意識しましょう。

💊 栄養吸収に関わる役割|ビタミンB12の吸収補助

-

胃は本来、栄養の吸収を担う臓器ではありません。

-

ただし例外として、壁細胞から分泌される内因子がビタミンB12吸収を助ける役割を担っています。

-

胃全摘や萎縮性胃炎では内因子が失われ、巨赤芽球性貧血(悪性貧血)の原因になります。

👉 看護では「貧血症状(倦怠感・めまい・舌の痛み)」を見逃さないことが大切です。

📝 まとめ(表で整理)

| 胃の機能 | 内容 | 臨床でのポイント |

|---|---|---|

| 貯留 | 食物を一時的にためる | ダンピング症候群との関連 |

| 攪拌 | 食物を混ぜ粥状にする | 嘔吐の性状・消化不良の観察 |

| 殺菌 | 胃酸で細菌を死滅 | PPI使用中の感染リスク |

| 栄養吸収補助 | 内因子でB12吸収を助ける | 巨赤芽球性貧血の観察 |

👉 胃の機能を整理しておくと、患者の訴えや症状を機能の視点で理解できるようになります。

臨床でのアセスメント力アップに直結しますよ😊

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🩺 病態と解剖のつながり|胃潰瘍・胃癌はどこにできやすい?

胃の解剖を知っていると、疾患の「なぜここにできやすいのか?」が理解できて、観察や申し送りがぐっと分かりやすくなります。

ここでは代表的な胃潰瘍と胃癌を例に、病態と解剖の関係を整理しましょう❤

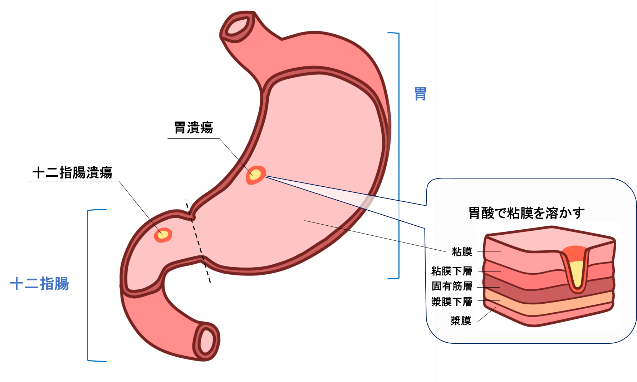

🔥 胃潰瘍の好発部位と解剖の関係

-

胃潰瘍は特に小彎側(胃体部〜幽門前庭部)に多いです。

-

理由は、血流が比較的乏しく、胃酸やペプシンの攻撃を受けやすいため。

-

ピロリ菌感染やNSAIDs内服も関与します。

👉 「心窩部痛」「空腹時痛」を訴える患者さんがいたら、この小彎側の潰瘍を想定するとアセスメントがしやすいですよ。

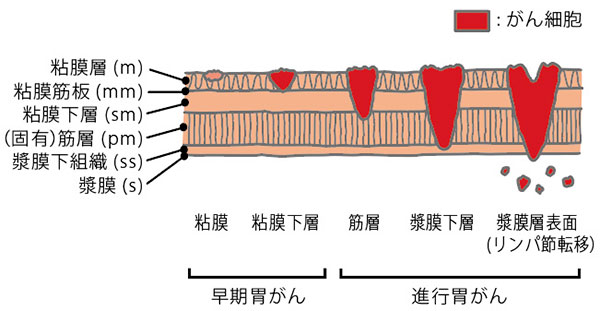

🎗 胃癌はどの部位に多い?進展様式を理解する

-

胃癌は胃のどの部位にも発生しますが、特に胃角部の小彎側に好発。

-

進行すると、粘膜下層や筋層を越えて漿膜浸潤へと広がり、腹膜播種の原因となります。

-

近年は早期胃癌が内視鏡で見つかることも多く、「粘膜内か粘膜下層までか」が治療法の分かれ道になります。

👉 看護師は「がんがどの層まで進んでいるか」が治療計画に直結することを押さえておくと、医師説明の理解や患者支援につながります。

👓 内視鏡やCTでの解剖の見え方と臨床連携

-

内視鏡では、噴門→胃体→幽門の順に観察していきます。

-

X線造影では、大彎・小彎・胃底部・幽門が造影剤でくっきり浮かび上がります。

-

CTでは胃の壁肥厚や周囲臓器との関係も確認可能です。

👉 画像検査の所見を聞いたときに、「それは胃のどの部位?」と頭でイメージできると、患者説明や申し送りでの説得力が大きく変わります。

📝 まとめ

| 疾患 | 好発部位 | 解剖学的理由 | 看護での視点 |

|---|---|---|---|

| 胃潰瘍 | 小彎(胃体部〜幽門前庭部) | 血流が少なく酸の影響を受けやすい | 空腹時痛、吐血・黒色便の観察 |

| 胃癌 | 特に胃角部小彎 | 粘膜から深部へ浸潤しやすい | 進行度(浸潤層)の把握、患者支援 |

| 検査 | 内視鏡・造影・CT | 部位と層を可視化できる | 所見を解剖と結びつけて理解する |

👉 解剖と病態をセットで理解することで、観察・記録・申し送りの質が上がるんです😊

👀 看護で押さえる観察ポイント|異常所見と記録のコツ

胃の解剖や機能を理解していても、臨床で活かせなければ意味がありませんよね。

患者さんの症状や検査データを「どの部位・どの層とつながるのか」と考えることで、観察の精度も記録の説得力もアップします❤

🗣 患者が訴える症状と解剖の結びつけ方

患者さんの「胃が痛い」という訴えはとても曖昧です。看護師は解剖を頭に入れて、どの部位が関係しているか推測してみましょう。

-

心窩部痛 → 胃体部や小彎の潰瘍

-

みぞおちの焼けるような痛み → 噴門部逆流(GERD)

-

食後すぐの膨満感 → 幽門狭窄や胃排出遅延

-

空腹時痛 → 十二指腸潰瘍に関連

👉 訴えを解剖とリンクさせることで、医師への報告内容も具体的になります。

✅ 観察時のチェック項目(疼痛部位・吐血・胃内容量など)

胃に関する観察は「五感+検査」で行います。

| 観察項目 | 解剖との関連 |

|---|---|

| 疼痛部位 | 部位によって潰瘍・癌・逆流を推定 |

| 嘔吐の有無・性状 | 幽門狭窄なら未消化物、出血ならコーヒー残渣様嘔吐 |

| 吐血・黒色便 | 粘膜層からの出血を示唆 |

| 胃内容の排出量 | 胃管管理時、幽門通過障害の判断に重要 |

| 腹部膨満感 | 胃底部ガスや内容物停滞の可能性 |

👉 こうした項目を解剖とリンクして観察

することが、根拠ある看護につながります。

📝 看護記録で迷わない!胃の解剖に沿った記載のヒント

「胃が痛そう」とだけ記録するのでは、情報が曖昧すぎます。

解剖の知識を使って、より具体的に記録しましょう。

-

「心窩部(胃体部付近)に灼熱感あり」

-

「幽門部狭窄疑い、嘔吐に未消化食物あり」

-

「吐血(コーヒー残渣様)、粘膜層からの出血を考える」

👉 部位名や層を意識した表現を使うと、チーム全体で状況を共有しやすくなるんです😊

まとめ

観察・記録で胃の解剖を意識することは、

-

症状と部位の関連を推測できる

-

医師や多職種への報告が明確になる

-

記録の客観性が高まる

という大きなメリットがあります📝

✅ 胃解剖の学習まとめ|テスト対策&臨床での応用ヒント

胃の解剖は国家試験対策でも臨床現場でも必須の知識です。

ただ丸暗記するのではなく、「どの部位がどんな働きを持っていて、どんな疾患と関わるか」を押さえておくと、学習もケアも一気にスムーズになりますよ❤

📚 国家試験・実習でよく出る解剖ポイント

試験や実習で頻出の内容は次の通りです。

-

胃の部位名称(噴門・胃底部・胃体部・幽門前庭部・幽門)

-

胃壁の4層(粘膜・粘膜下層・筋層・漿膜)

-

胃液の成分(塩酸・ペプシノーゲン・内因子・粘液)

-

胃酸分泌の調整因子(アセチルコリン・ヒスタミン・ガストリン)

-

胃の機能(消化・貯留・殺菌・吸収補助)

👉 このあたりを押さえておくと、試験対策はもちろん臨床でも役立ちます。

🗂 表でおさらい!部位・層・細胞と役割一覧

| 項目 | 内容 | 臨床との関連 |

|---|---|---|

| 部位 | 噴門・胃底部・胃体部・幽門 | 胸やけ、膨満感、潰瘍や癌の好発部位 |

| 層 | 粘膜・粘膜下層・筋層・漿膜 | 病変の深さが治療方針に直結 |

| 細胞 | 壁細胞・主細胞・副細胞・G細胞 | 胃酸、ペプシノーゲン、粘液、ガストリン |

| 機能 | 消化・貯留・殺菌・B12吸収補助 | 嘔吐、ダンピング症候群、貧血など |

💡 臨床現場での「ここを押さえると強い」学習法

-

症状と部位を結びつける:「心窩部痛=胃体部や小彎」「食後膨満感=幽門通過障害」

-

薬と作用部位をリンクさせる:PPI=壁細胞、H2ブロッカー=ヒスタミン受容体

-

検査所見と解剖を重ねる:内視鏡画像や造影検査を見ながら、部位をイメージ

👉 こうした工夫で「ただ覚える」から「使える知識」に変わります😊

🎀 まとめ

-

胃は位置・形・部位・壁の層など、構造を理解することが臨床理解の第一歩。

-

機能(消化・貯留・殺菌・吸収補助)は、疾患や看護観察と直結。

-

胃潰瘍や胃癌などの病態理解にも解剖は欠かせない。

-

看護記録や申し送りで解剖用語を活用すると、チームでの情報共有がスムーズになる。

👉 胃の解剖をしっかり押さえておけば、試験にも強く、臨床現場でもすぐ役立つ知識になりますよ❤

<参考・引用>

せきクリニック

おなかの健康ドットコム

しおや消化器内科クリニック

第一薬品工業株式会社

ららぽーと横浜クリニック

恩賜財団済生会

ユビー

MEDLEY