「精子ってなぜアルカリ性が大事なの?」「精液のpHが正常値から外れると、受精や妊活に影響するのかな?」👩⚕️

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

精液のpHがなぜ弱アルカリ性なのか

-

正常値の範囲と異常がある場合の意味

-

酸性環境と精子の生存との関係

-

妊活や受精におけるアルカリ性の役割

が分かりますよ♪

結論👉

精液はpH7.2〜8.0程度の弱アルカリ性が正常であり、この環境が精子の運動性や寿命を保つうえで重要です。

酸性に傾くと精子の生存率が下がり、逆にアルカリ性が強すぎると感染リスクなどの問題も出てきます。

この記事では、精液のpHに関する正しい基礎知識から、臨床で患者さんに説明できるポイント、さらに生活習慣や妊活に関わる視点まで、看護師さんが押さえておきたい内容をやさしく解説します✨

💡 精液・精子とアルカリ性の基礎知識

精子や精液は「アルカリ性」とよく言われますよね。

でも、どうしてそうなっているのか、またその意味をきちんと説明できる看護師さんは意外と少ないのではないでしょうか😊

ここではまず、精液と精子の構造や成分、正常なpHの範囲、そして酸性の腟内でも受精が可能な理由を丁寧に解説していきますね。

精液とは?精子と精漿の違い

精液は「精子」だけでできているわけではありません。

実は精液のほとんどは「精漿(せいしょう)」と呼ばれる液体部分なんです。

-

精子:

生殖細胞そのもの。

卵子と出会って受精する役割を持つ。 -

精漿:

精嚢や前立腺などから分泌される液体。

精子を守り、栄養や移動に必要な環境を整える。

精漿には果糖・クエン酸・亜鉛など多くの成分が含まれており、精子のエネルギー源や生存に欠かせない働きをしています。

つまり、「精液=精子+精漿」なんですね✨

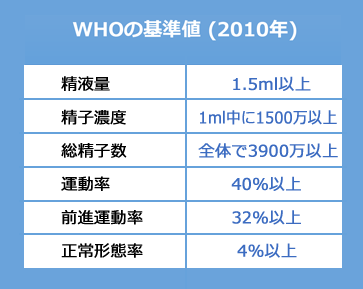

正常なpH範囲(WHO基準・日本のデータ)

精子が元気に動けるかどうかには、pH(酸性・アルカリ性の度合い)がとても大切です。

精液は弱アルカリ性であることが知られていて、WHOの精液検査基準にも明記されています。

| 出典 | 正常範囲(pH) | 備考 |

|---|---|---|

| WHO(2010年 第5版 精液検査マニュアル) | 7.2〜8.0 | 妊娠成立に適した範囲 |

| 日本の臨床検査基準(例:検査センター) | 7.05〜8.02 | 検査施設によって若干の差あり |

この範囲を外れると、例えばpHが低く酸性寄りだと精子の運動性が低下したり、逆に強アルカリ性だと感染症や炎症の可能性も考えられます。

看護師としては、単に「弱アルカリ性が正常」と覚えるだけでなく、異常値がどんな臨床背景を示すかも押さえておきたいですね。

腟が酸性なのに受精が可能な理由

腟内は本来「酸性環境」に保たれています。

これは雑菌の繁殖を防ぐ大切な仕組みですが、酸性は精子にとっては不利な条件でもあります。

では、なぜ受精が成立するのでしょうか?💡

答えは、精液が持つ弱アルカリ性の性質が酸性を中和しているからです。

射精後すぐに精液が腟内に広がると、腟のpHは酸性から中性〜弱アルカリ性へと傾き、精子が生き残りやすい環境になります。

さらに排卵期には女性の頸管粘液もアルカリ性に近づき、精子の通過を助ける仕組みになっているんですよ。

このように「腟=酸性」「精液=アルカリ性」がバランスをとることで、精子が卵子へたどり着ける環境が整えられているんですね。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

⚖️ pHが精子に与える影響

精液が弱アルカリ性であることは、ただ「正常だから安心」というだけでなく、精子の生存や受精能に直結しています。

ここでは、精子にとってのメリットとリスクを整理して、看護師さんが患者さんや学生に説明できるようにまとめていきますね❤

弱アルカリ性環境が精子に有利な理由(運動性・寿命)

精子は酸性環境に弱く、酸に触れるとすぐに動きが鈍くなったり死滅してしまいます。

そのため、弱アルカリ性の環境が整うことがとても大事なんです。

-

運動性の保持:

pH7.2〜8.0の範囲では、精子の尾部(鞭毛)が活発に動ける。 -

寿命の延長:

腟内では数時間しか生きられませんが、子宮頸管〜子宮腔に到達すると数日間(2〜5日)生存できる。 -

受精能の発揮:

弱アルカリ性の環境で「先体反応」と呼ばれる卵子への侵入準備がスムーズに起こる。

つまり、「弱アルカリ性=精子が本領を発揮できる舞台」なんですね✨

酸性環境で起きること(精子の死滅・受精能低下)

腟は乳酸菌の働きで酸性に保たれており(pH3.5〜4.5)、外部からの細菌侵入を防ぐ大切な仕組みです。

ただしこの酸性は精子にとっては大敵💦。

-

数分以内に運動性が低下する

-

酸性に長くさらされると受精能を失う

-

腟の炎症や感染があるとさらに酸性度が上がり、精子にとってはより厳しい環境になる

このため、精液のアルカリ性による中和作用がなければ、精子は卵子に到達できないのです。

アルカリ性が強すぎるとどうなる?(感染・雑菌リスク)

「アルカリ性=良いこと」と思いがちですが、実はそう単純ではありません。

強いアルカリ性に傾きすぎると、かえって問題が出ることがあります。

-

感染や炎症のサイン:

前立腺炎や精嚢炎などでpH8.0を超えることがある。 -

雑菌が繁殖しやすい:

アルカリ性が強いと腟や子宮の防御力が下がり、膣内細菌叢のバランスが崩れる。 -

精子機能の低下:

アルカリ性が過剰だと逆に精子の活性が下がるという報告もある。

つまり、ちょうどいい「弱アルカリ性」のバランスが大切で、強すぎても弱すぎても精子にはマイナスになるのです。

🧪 精液検査でのpHの扱い

精子や精液のアルカリ性を「数値」として確認できるのが精液検査です。

臨床の現場でも不妊検査や治療前の評価でよく行われますよね😊

ここでは、検査の流れや測定方法、異常値が示す意味、そして看護師として患者さんへどう説明できるかを整理していきます❤

精液検査の流れとpH測定方法

精液検査は、採取 → 液化 → 測定 という流れで行われます。

-

採取:2〜7日の禁欲期間後に採精カップへ自己採取。

-

液化:射精直後はゼリー状ですが、20〜30分で液状化します。

-

測定:液化後の精液について、精子数・運動率・形態・pHなどを評価。

pHの測定にはリトマス試験紙や専用のpHメーターが使われ、精液全体の酸性・アルカリ性を定量的に確認します。

pH異常が示唆する疾患(前立腺炎・精嚢炎など)

pHが基準値から外れる場合は、ただの体質ではなく疾患が隠れている可能性もあります。

| pHの状態 | 考えられる背景・疾患 | 看護の視点 |

|---|---|---|

| 低い(酸性寄り) <7.2 | 精嚢液の分泌不足、射精管閉塞など | 精子の運動性低下を伴うことが多く、精液量や他の所見も合わせて確認する必要あり |

| 高い(アルカリ性寄り) >8.0 | 前立腺炎、精嚢炎などの炎症性疾患 | 感染症を疑い、白血球増多や自覚症状(疼痛、発熱など)にも注目 |

このように pHは単なる数字ではなく、泌尿器系や生殖機能のトラブルを反映する指標でもあるのです。

看護師としてのサポートと医師に相談すべきサイン

看護師が患者さんへ説明するときに意識したいのは、以下のポイントです。

-

「弱アルカリ性が正常である」ことをまず伝える

-

pH異常=不妊の直接原因とは限らないと補足し、過度に不安にさせない

-

炎症や感染が疑われる場合は必ず医師へ相談するよう促す

-

「生活習慣や体調によっても変動するので、繰り返し検査で確認することが大事」と説明する

患者さんは「異常=すぐに妊娠できない」と捉えてしまうこともあります。

そこを優しく補正し、必要に応じて医師の診察へつなげることが、看護師として大切な役割になりますよね❤

🍎 生活習慣とpH改善の工夫

「精子はアルカリ性の環境で元気に動ける」と分かっても、患者さんからは「じゃあ生活で何かできるの?」と聞かれることが多いですよね😊

ここでは、食事や生活習慣で工夫できるポイントをまとめてお伝えします❤。

食事・水分・ミネラルバランスとpH

精液の環境は体内の栄養状態や水分バランスに影響を受けます。

-

水分補給:

脱水は精液量を減らし、pHバランスも乱れやすくします。 -

ミネラル(亜鉛・マグネシウム):

精子形成や精漿の成分調整に重要。 -

果物・野菜:

クエン酸や抗酸化物質を含み、精子の酸化ストレスを抑える。

👉「アルカリ性の食品を食べれば精子もアルカリ性になる」という単純な話ではなく、バランスの良い食事が精子にとって最適な環境づくりにつながると説明すると安心してもらいやすいです。

喫煙・アルコール・ストレスが与える影響

生活習慣の中で特に大きいのがこの3つです。

-

喫煙🚬:精子DNA損傷や運動率低下を引き起こす。pHの安定にも悪影響。

-

アルコール🍺:過剰摂取はホルモンバランスを崩し、精子形成を阻害。

-

ストレス😥:自律神経やホルモンに影響し、精液の質が下がる。

「少しずつでも減らす工夫をしましょう」と寄り添った声かけが、患者さんの行動変容につながります。

妊活でよく言われる「アルカリ性食品」や「ゼリー」の真実(根拠と注意点)

妊活の現場では「アルカリ性食品で男の子が産まれる」「アルカリ性ゼリーで妊娠しやすい」といった情報を耳にすることがありますよね。

-

アルカリ性食品:体液や精液のpHを直接大きく変える科学的根拠は乏しい。

-

アルカリ性ゼリー:一時的に腟内を中和できるが、感染リスクや膣内環境の乱れにつながる可能性もある。

-

正しい伝え方:「完全な産み分け法ではない」「医師の指導のもとで使うのが安全」と補足することが大切。

患者さんの期待を否定するのではなく、「リスクと限界を理解した上で取り入れる」というバランスのとれた説明が看護師には求められます❤

❓ よくある誤解とQ&A

「精子はアルカリ性の方がいいらしい」と聞いた患者さんから、よく質問を受けますよね😊

でも、ネットや噂の情報には誤解も多いんです。

ここでは、よくある質問とその答えをまとめて、看護師さんが患者さんへ説明するときのヒントにしていただければと思います❤

「アルカリ性なら必ず妊娠しやすい?」への答え

アルカリ性環境は確かに精子に有利ですが、それだけで妊娠率が決まるわけではありません。

-

精子数、運動率、形態など、他の因子も大きく関わる

-

女性側の排卵のタイミングや卵子の質も重要

-

子宮・卵管の通過性も妊娠成立のカギ

👉「アルカリ性=必ず妊娠しやすい」という短絡的な考えは誤解であり、全体の条件が整って初めて妊娠につながると伝えるのが安心感につながります。

「産み分けにアルカリ性は有効?」根拠と限界

昔から「アルカリ性なら男の子」「酸性なら女の子」という説がありますよね。

ですが、科学的根拠は十分ではありません。

-

男性精子(Y染色体精子)は酸に弱い → アルカリ性で有利?という考え方

-

ただし、実際の臨床研究でははっきりした有意差は示されていない

-

医学的には「確実な産み分け法」とは言えない

👉 患者さんに説明する際は、「迷信として語られることはあるけれど、科学的には決定的な根拠はない」と優しく伝えることが大切です。

「市販のゼリーでpHを変えればOK?」リスクと注意点

妊活用に「アルカリ性ゼリー」などの市販品が紹介されることがあります。

-

一時的に腟内の酸性を中和できることはある

-

ただし 感染リスク・腟内フローラの乱れにつながる場合もある

-

妊活効果については医学的エビデンスが不足

👉 「ゼリーを使えば妊娠しやすい!」と患者さんが過度に信じてしまわないように、メリットとデメリットを両方伝え、必要なら医師へ相談することをすすめるのが看護師の役割です❤

👩⚕️ 看護師が伝えるときの実践アプローチ

精子や精液のアルカリ性について説明するとき、ただ「弱アルカリ性が正常です」と伝えるだけでは患者さんや学生にピンとこないこともありますよね😊

ここでは、現場でそのまま使える会話例や説明の工夫をまとめました❤。

患者との会話例(不安への寄り添い方)

患者さんは「異常値=妊娠できない」と不安に思いがちです。

そんなときの声かけ例です。

-

❌ 「数値が外れているので妊娠は難しいです」

-

⭕ 「精液のpHは弱アルカリ性が正常ですが、一度の検査で結果が変動することもあります。数値だけで妊娠の可能性がなくなるわけではありませんから、安心してくださいね」

👉 ポイントは 数値だけで判断せず、全体像を見る必要があることを伝える ことです。

実習・講義で説明する際の図解・フローチャート

看護学生や新人に教えるときは、図やフローを使うと理解が深まりやすいです。

例:精子とアルカリ性の流れ(簡易フロー)

-

腟は酸性(pH3.5〜4.5)で細菌から守っている

-

精液は弱アルカリ性(pH7.2〜8.0)で腟内を中和

-

排卵期は頸管粘液もアルカリ性寄り → 精子が通過しやすくなる

-

精子は子宮・卵管へ移動して受精へ

👉 フローにすることで「なぜ腟が酸性でも受精できるのか」がすぐに理解できます。

患者指導に役立つチェックリスト

患者さんに生活改善を説明するとき、具体的なチェックリストにすると行動につなげやすいです。

精液pHバランスを守るためのセルフチェック❤

-

水分をしっかり摂れていますか?

-

バランスのよい食事(野菜・果物・亜鉛を含む食品)を意識していますか?

-

喫煙・過度の飲酒を控えられていますか?

-

ストレス発散や睡眠の確保はできていますか?

👉 「完璧に全部できなくても、一つずつ改善していきましょう」と伝えると、患者さんも取り組みやすいですよね。

📌 まとめ

ここまで「精子 アルカリ性」をテーマに、基礎から臨床まで詳しく見てきました。

大事なポイントを振り返っておきましょう❤

この記事のまとめ👉

-

精液は弱アルカリ性(pH7.2〜8.0程度)が正常で、精子の運動性や寿命を保つために欠かせない

-

腟は酸性環境ですが、精液が中和して精子が卵子までたどり着けるようにしている

-

酸性寄り・アルカリ性寄りに極端に傾くと異常値であり、炎症や感染、不妊の背景となることもある

-

生活習慣(食事・水分・喫煙・ストレス)は精液の質や環境に影響するため、患者指導に役立つ

-

「アルカリ性なら必ず妊娠しやすい」「産み分けができる」などの誤解には、科学的根拠を踏まえてやさしく説明することが大切

看護師にとって、精液pHの知識は患者さんや学生に説明するための大事なツールです。

「正しい知識で安心を届ける」ことが、患者さんの不安を和らげ、前向きな妊活や治療への一歩につながります。

この記事を参考に、ぜひ臨床や学習の場で役立ててくださいね✨

<参考・引用>