「るいそうの患者さんを担当したけど、どんな観察をすればいいの?」

「褥瘡リスクや栄養面のケア、どこから手をつけたらいいか迷う…😥」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

るいそうの定義とやせとの違い

-

主な原因とメカニズムの理解

-

看護師が押さえるべき観察ポイント👀

-

栄養補助・食事介助などの実践的ケア🍽️

-

褥瘡予防や体重減少を防ぐ工夫🛌

-

看護計画の立て方と具体例✍️

が分かりますよ♪

結論👉

るいそう患者さんの看護で一番大切なのは、「観察・栄養・褥瘡予防」をバランスよく取り入れた看護計画を実践すること

この記事では、新人からベテランまで役立つ「るいそう看護」の基礎知識から、現場ですぐに使える観察ポイント・ケア方法・看護計画の実践例まで、わかりやすく解説していきます😊

🧾 るいそうってなに?やせとの違いと診断基準をチェック

るいそう看護に関わるうえで、まずは「るいそう」という言葉の意味を正しく理解することが大切ですよね✨。

単なる「やせ」とどう違うのか、どんな基準で判断するのかを知っておくと、日々の観察やアセスメントにもつながります。

ここでは定義や診断の基準を整理して、一緒に確認していきましょう❤。

そもそも「るいそう」とは?医学的な定義をやさしく解説

「るいそう(羸痩)」とは、体内のエネルギーや栄養が不足することで、筋肉や脂肪が著しく減少し、全身が衰弱した状態を指します。

医学的には「病的なやせ」の一種で、単なるスリム体型や美容的なやせとは異なります。

るい痩の子ども

原因には、がんや慢性疾患による代謝の亢進、消化吸収障害、摂食量の低下などがあります。

るいそうが進行すると、感染リスクの上昇や褥瘡、ADL(日常生活動作)の低下につながるため、看護師にとっては見逃せない重要なサインなんです👩⚕️

やせとの違いはここ!診断基準と判断のポイント

「やせ」は体重やBMIが低い状態を広く含みますが、「るいそう」はさらに進んだ病的な状態を指します。

判断のポイントは「原因」と「身体への影響」。

美容目的や一時的な食欲低下によるやせは回復が可能ですが、るいそうは疾患や栄養障害が背景にあり、放置すると命に関わるリスクが高いのが特徴です。

看護の現場では「食事量が減っているのに体重が急激に減少している」「筋肉の減り方が目立つ」「疲労や倦怠感が強い」などをチェックすることが大切ですよ😊

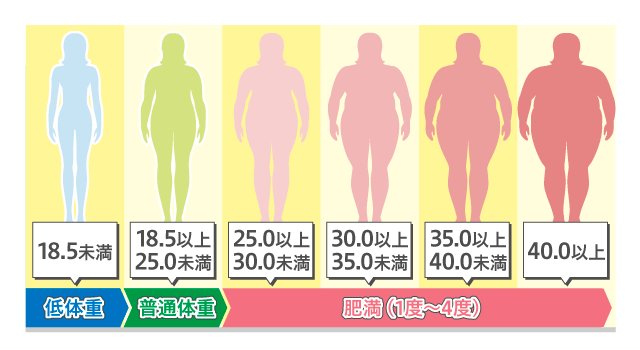

BMIや体重減少率でみる、るいそうの目安

るいそうを判断するときには、BMIや体重減少率といった客観的な指標が役立ちます。

特に新人看護師さんは、こうした数値を押さえておくと安心です✨

| 指標 | 目安となる数値 | 判断の目安 |

|---|---|---|

| BMI | 18.5未満 | 「やせ」に分類されるが、さらに低い場合はるいそうを疑う |

| 体重減少率 | 6か月以内に5%以上 | 栄養不良・るいそうの可能性あり |

| 体重減少率 | 1年以内に10%以上 | 高度のるいそうを疑う必要あり |

数値だけでなく、「食欲はあるのか」「日常生活に支障が出ていないか」といった臨床での観察と合わせて判断することが重要です。

看護師としては、こうしたデータを根拠に医師や多職種に報告できると信頼につながりますよ❤。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🔍 どうしてるいそうになるの?原因とメカニズムを解説

るいそう看護において欠かせないのが「なぜ患者さんがやせ細ってしまうのか」を理解することです。

原因を知ることで、適切な観察やケアに直結しますよね😊

ここでは主な要因と体内で起こるメカニズムを整理していきましょう。

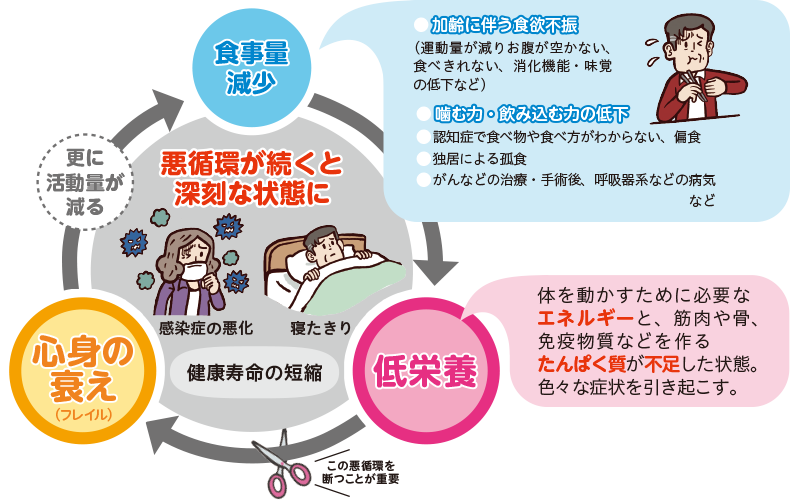

栄養不足や食欲低下による摂取量の減少

もっとも身近な原因は、食べる量そのものが減ってしまうことです🍚。

高齢者では「噛む力の低下」や「飲み込みにくさ」が影響し、がんや慢性疾患の患者さんでは「吐き気」「倦怠感」「うつ症状」などが関与して食欲が落ちてしまいます。

摂取不足が続くと体が必要とするエネルギーを補えず、筋肉や脂肪が分解され、るいそうにつながってしまうのです。

消化・吸収のトラブル(胃腸疾患・術後など)

食べたものを体内で消化・吸収できないケースも少なくありません。

炎症性腸疾患や消化管切除後、膵臓の機能低下などでは、栄養素がきちんと吸収されないため、食べているのにやせてしまうことがあります。

看護師は「便の性状」「下痢や脂肪便の有無」「腹部の症状」などを観察し、消化吸収障害のサインを早期に見逃さないことが大切ですよ👀。

がんや感染症で起こる代謝亢進

がんや慢性感染症では、体内で炎症性サイトカインが増えることで代謝が異常に高まり、エネルギーが大量に消費されます🔥

結果として、十分に食べても体が栄養を維持できず、急速にやせが進行してしまいます。

これは患者さん本人だけでなく、家族から「なぜこんなに痩せてしまうの?」と相談されることも多い部分です。

看護師は「病気の仕組み」として説明できると安心につながりますよ。

心理的要因や社会的背景が影響するケースも

るいそうは身体的な要因だけではありません。

うつ病や不安障害による「食欲の低下」、孤独や経済的困難で「食事そのものを十分に取れない」ケースもあります。

看護師としては、身体面の観察に加え、生活背景や心理面のアセスメントも重要です。

「最近、食事は誰と一緒にしていますか?」「楽しみはありますか?」など、さりげない会話からも大切な情報が得られますよ。

👀 看護師が押さえる観察ポイント|体重・栄養・精神面まで

るいそうの看護では「患者さんのどこを見て、どう変化を捉えるか」がとても大切です👩⚕️

数値のチェックだけでなく、見た目や生活の様子からも気づけることがたくさんありますよね。

ここでは、観察の具体的なポイントを整理していきましょう✨

定期的な体重測定とBMIチェック

体重はるいそうを判断する基本の指標です。

1週間に1回、できれば毎日同じ条件で測定すると変化を早期にキャッチできます⚖️

BMIは以下の式で計算できます。

BMI=体重(kg) ÷ [身長(m) × 身長(m)]

| BMI値 | 判定 |

|---|---|

| 18.5未満 | やせ |

| 16.0未満 | 高度やせ(るいそうを疑う) |

数値の変化をグラフ化して患者さんや家族に共有すると、「見える化」になり、ケアの説明にも役立ちますよ📊。

筋肉量・皮膚の状態・浮腫などの身体所見

「見た目の変化」も観察ポイントです。

-

上腕や大腿部の筋肉が落ちていないか

-

肋骨や鎖骨の突出が目立っていないか

-

皮膚が乾燥していないか、褥瘡の兆候はないか

-

浮腫が出ていないか

こうした観察は「体重減少」だけでは気づけないサインを拾うことができます👀。

食事摂取量や嚥下状態の観察

「どれくらい食べているか」「飲み込みに問題がないか」は、るいそうの進行に直結します🍽️

-

食事の完食率

-

水分の摂取量

-

咳き込みやむせの有無

-

食事にかかる時間

これらを記録しておくと、医師や栄養士との情報共有に活かせます。

嚥下障害がある場合はST(言語聴覚士)との連携も大切です。

精神面・生活背景・家族サポートの有無

るいそうは体だけでなく心や生活環境とも関わっています❤。

-

気分の落ち込みや意欲低下

-

食事や生活を支える家族がいるか

-

経済的な困難や社会資源の不足がないか

こうした情報を把握することで、「なぜ食べられないのか」「どう支援できるのか」が見えてきます。

看護師の声かけひとつで患者さんの安心感がぐっと高まることもありますよ😊

🍽️ るいそう患者さんへの看護ケア|栄養補助から環境づくりまで

るいそう看護の中心となるのは「食べることを支えるケア」です🍴

ただ「食べてくださいね」と声をかけるだけではうまくいかないことも多いですよね。

患者さんの状態や生活背景に合わせて、具体的な工夫を取り入れることが大切です。

ここでは栄養補助や食環境の整え方など、実践的な看護ケアをご紹介します❤

少量多回食や高エネルギー・高タンパク食の工夫

るいそう患者さんは一度に多く食べられないことが多いです。

そのため、少量でも高エネルギー・高タンパクの食事を何回かに分けて提供するのがポイントです。

例:

-

間食にプリンやヨーグルトを取り入れる🍮

-

牛乳や豆乳に栄養パウダーを追加する🥛

-

ご飯を少なめにして具だくさんのおかずを増やす

「完食できた!」という達成感は患者さんのモチベーションにもつながりますよ✨。

食事環境を整える&楽しく食べてもらう工夫

食事の環境も大切です。

-

ベッドを起こして姿勢を整える🛏️

-

匂いや見た目に配慮した食事を提供する🍲

-

家族やスタッフと一緒に食べることで孤独感を減らす

「美味しそう」「食べたい」と思える工夫が、食欲の引き金になります❤

車いすで食堂へ行って一緒に食べるなどの工夫も大切!

医師に確認して患者さんの好きなものなどの差し入れを家族に頼むのも◎

サプリメント・補助食品の活用

医師や栄養士と相談しながら、エネルギー補助食品や高カロリー飲料を取り入れるのも効果的です。

-

エンシュア・ラコールなどの栄養補助飲料

-

高カロリーゼリーやエネルギーバー

-

ビタミンやミネラルのサプリメント

看護師としては「飲みにくさ」「味の好み」「下痢や便秘など副作用の有無」を観察しておくと安心ですね👩⚕️。

食事介助と嚥下機能に合わせた食形態調整

嚥下機能が低下している患者さんでは、食形態の調整が欠かせません。

-

刻み食やソフト食、ペースト食への変更

-

とろみをつけて誤嚥を防止

-

食事介助時には一口量やスピードを調整

「安全に、そして楽しく食べられる」ことをゴールに、ST(言語聴覚士)や栄養士と協力して支えていきましょう❤。

🛌 褥瘡予防と体重減少防止に必要な工夫

褥瘡予防についてもっと知りたい方はこちらの記事をチェック✅

褥瘡予防方法の決定版:体位変換と30度側臥位で実践する5つのケア技術

るいそう看護では、低栄養や筋肉量の減少によって褥瘡(じょくそう)リスクが高まります⚠️

体重減少が進むと皮下脂肪が減り、骨が突出して皮膚トラブルが起きやすくなるんです。

ここでは、褥瘡を防ぎながら体重減少を最小限に抑えるための工夫を確認していきましょう😊。

褥瘡ハイリスク患者の早期発見とケア

るいそうの患者さんは「骨の突出」「皮膚の乾燥」「長時間同じ姿勢」などが褥瘡のリスク要因になります。

看護師はブレーデンスケールなどのリスク評価ツールを使い、ハイリスク患者を早めに見つけてケアを始めることが大切です👀。

ポジショニング・体位変換の工夫

褥瘡予防の基本は定期的な体位変換です。

-

2時間ごとを目安に体位を変える

-

30度側臥位など皮膚への圧を分散する姿勢を工夫

-

エアマットやクッションを活用して圧抜きをする

患者さんが「楽な姿勢」でいられるよう声かけしながら行うと安心感も高まります❤。

栄養状態の改善と褥瘡予防の関係

実は、栄養状態の改善こそが褥瘡予防の鍵です🍽️

タンパク質やビタミン、亜鉛などは皮膚や創傷治癒に不可欠。

栄養士と連携し、患者さんに合った栄養補給を続けることで、褥瘡の発生を大幅に減らせることが研究でも示されています。

体重減少を最小限に抑える日常ケア

褥瘡予防と並行して、体重減少を防ぐ工夫も欠かせません。

-

毎日の体重測定📊

-

食欲が出やすい時間帯に食事を提供

-

水分バランスの管理

-

「食べられた!」という成功体験を積み重ねる

こうした小さな積み重ねが、患者さんのQOLを守ることにつながります。

📝 るいそうの看護計画の立て方|新人でも使える実践例

るいそう看護では、ただ観察やケアをするだけでなく、系統立てた看護計画を立てることがとても大切です✍️。

計画があることで、ケアの優先順位が整理され、チームで同じ方向性を持って患者さんを支援できます。

ここでは新人さんでもすぐ使える実践例をご紹介します😊

看護問題と目標設定の立て方

まずは「看護問題」を明確にすることから始めます。

例:

-

栄養摂取量不足に関連した体重減少

-

皮膚脆弱性に関連した褥瘡リスク

-

活動量低下に関連したADL低下

そのうえで「目標」を設定します。

例:

-

1週間以内に体重減少を食い止める

-

褥瘡を発生させない

-

自力でベッド上動作ができるよう維持する

「具体的で測定できる目標」にすることがポイントですよ✨。

観察項目・ケア内容・評価指標の書き方

看護計画は「観察(O)・ケア(I)・評価(E)」の流れでまとめると整理しやすいです。

| 項目 | 例 |

|---|---|

| 観察 | 体重・BMI・食事摂取量・皮膚の状態・ADL |

| ケア | 少量多回食の工夫、体位変換、褥瘡予防ケア |

| 評価 | 体重減少が止まったか、褥瘡が発生していないか |

こうした表にしてチームで共有すると、誰が見ても一目でわかります👀。

NANDA看護診断に基づく計画例

NANDAの看護診断を使うと、根拠ある計画づくりができます。

例:

-

【診断】不十分な栄養摂取に関連した体重減少

-

【目標】患者が1週間で摂取カロリーを増やし、体重減少を防ぐ

-

【介入】食事環境の調整、栄養補助食品の導入、食事介助

NANDAを活用すると、学生や新人でも標準化された形でケアを考えられますよ✍️。

多職種連携を組み込んだ実践的プラン

るいそうのケアは看護師だけでは完結しません。

-

医師:治療方針の調整

-

栄養士:食事内容や栄養補助食品の提案

-

言語聴覚士:嚥下機能の評価と食形態調整

-

リハビリスタッフ:筋力維持・ADL支援

看護計画の中に「誰とどのように連携するか」を組み込むことで、ケアの質がぐんと高まります❤。

✅ まとめ|るいそう看護で大切にしたいこと

ここまでるいそうの看護について、定義から観察・ケア・看護計画まで一緒に学んできましたね😊

最後にポイントを振り返って、明日からの実践につなげていきましょう✨

今日の学びポイントの振り返り👉

-

るいそうとは「病的なやせ」であり、単なるやせとは違う状態👩⚕️

-

原因には、栄養不足・消化吸収障害・代謝亢進・心理社会的要因などがある

-

観察では「体重・BMI・筋肉量・皮膚・食事摂取量・精神面」が重要👀

-

ケアでは「少量多回食・栄養補助食品・嚥下に合わせた調整・食環境づくり」が効果的

-

褥瘡予防や体位変換、体重減少の防止も忘れずに🛌

-

看護計画は「問題・目標・観察・ケア・評価」を整理し、多職種と連携して実践する

明日から使えるチェックリスト

✅ 体重・BMIを定期的に測定している?

✅ 食事の完食率・嚥下状態を記録している?

✅ 皮膚や筋肉量の変化を観察している?

✅ 褥瘡リスクを評価して体位変換している?

✅ 家族や多職種と情報共有できている?

このチェックリストを意識するだけで、るいそう患者さんへのケアの質がぐんと上がりますよ✨。

るいそうは身体的な問題だけでなく、患者さんやご家族の心にも大きな影響を与えます。

だからこそ、看護師が「寄り添って支える存在」であることがとても大切です❤

小さな工夫や声かけが、患者さんの「食べたい」「元気になりたい」という気持ちを支える力になります😊

<参考・引用>

介護ポストセブン

花王

日々の食事選びのサポートサイト ヘルシーネットワークナビ.