「肝臓の働きって7つあるって言われても、結局どれがどんな機能なのか整理できてないかも…💦」

「検査値は見るけど、実際の看護にどうつながるかがイメージしづらい…😣」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?

この記事では、

-

肝臓の基本的な働きを7つに分けてわかりやすく解説

-

看護師として必要な観察ポイントやケアのヒント

-

ASTやALTなどの検査値が示す意味

-

患者さんへの説明に使えるやさしい伝え方

が分かりますよ♪

肝臓の7つの働きを整理して理解することで、検査値の意味がスッと頭に入り、患者さんへの声かけやケアにも自信が持てるようになります✨

この記事では、

看護師として肝臓の働きをしっかり理解し、臨床や実習ですぐに使える知識として身につけるためのポイントを、やさしく丁寧に解説します😊

💡肝臓って実はスゴい!7つの働きを看護師目線でやさしく解説✨

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、症状が出にくいために見逃されやすいですが、実はとっても働き者の臓器なんです😊

看護の現場では、肝機能検査や観察、患者さんへの説明など、意外と関わる場面が多いですよね。

まずは肝臓の基本をおさらいしておくことで、これからの看護ケアにもきっと役立ちますよ✨

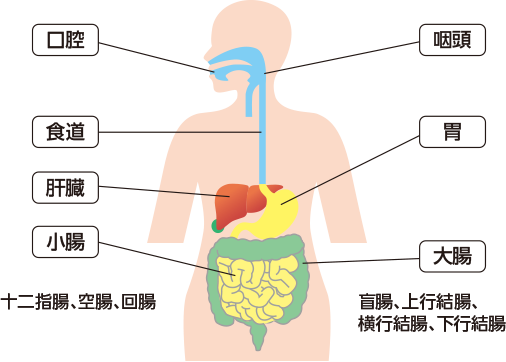

📍肝臓ってどんな臓器?まずは場所や大きさから確認しよう

肝臓は、腹部の右上(右季肋部)に位置していて、横隔膜のすぐ下にあります。

体内の臓器の中でも最大級の大きさを誇り、成人で約1.0〜1.5kgほどの重さがありますよ。

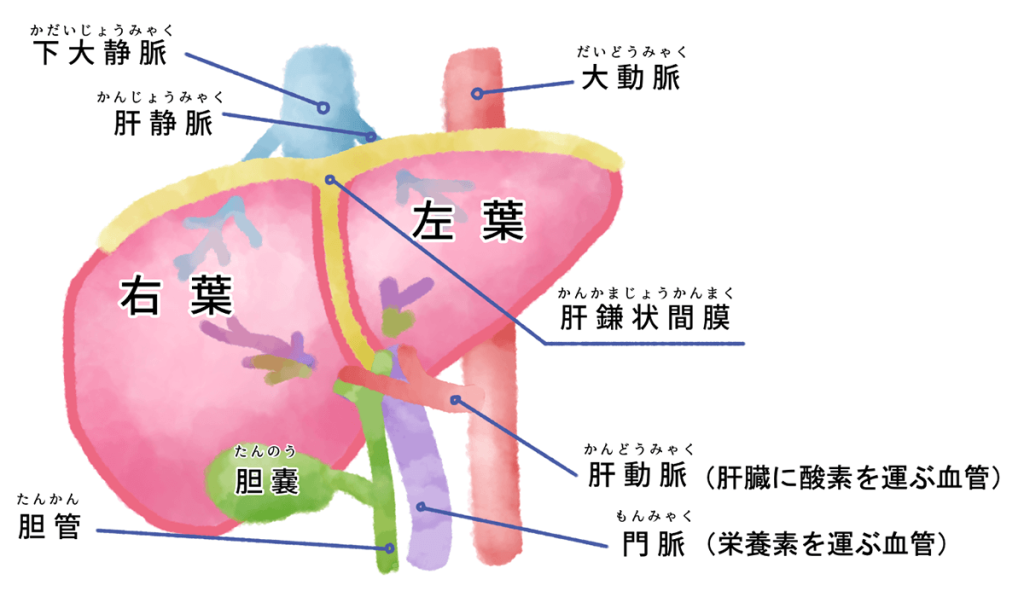

大きく分けて右葉と左葉に分かれていて、血管(肝動脈・門脈・肝静脈)や胆管など、複雑なネットワークが通っています。

解剖学的にも機能的にも、とても重要な位置にあるんですね😊

🧏♀️「沈黙の臓器」と呼ばれる理由とは?

肝臓は非常に予備能(予備力)が高く、多少のダメージでは症状が現れにくいという特徴があります。

このため、症状が出たときにはすでに機能低下がかなり進んでいることも💦

また、痛覚神経がほとんどないため、痛みを感じにくいという点も「沈黙の臓器」と呼ばれる理由のひとつです。

そのぶん、検査値や皮膚の変化など、看護師の観察がとても重要になる臓器なんですね👀✨

🧠肝臓が働かないとどうなるの?意識障害や黄疸との関係

肝臓の機能が低下すると、体にさまざまな影響が出てきます。中でも注意したいのが以下のような症状です。

| 影響 | 説明 |

|---|---|

| 黄疸 | ビリルビンが処理できず、皮膚や眼球が黄色くなる |

| 意識障害 | アンモニアの解毒ができず、肝性脳症を起こすことも |

| 出血傾向 | 凝固因子が作れず、止血しづらくなる |

| 腹水・浮腫 | アルブミン低下により、浸透圧が保てなくなる |

こういった症状は、日々の観察やバイタルチェックから早期に気づくことが大切です。

「なんとなく元気がない」「表情がぼーっとしている」など、ささいな変化にもアンテナを立てておきたいですね📡

お仕事探しはしごとレトリバーにおまかせ!!

「今まで内科で働いていたけど救急外来も気になる…」「呼吸器でしっかりと学びたい」などなど!

おしごと犬索は、犬と人が、世の中の求人サイトの中からおしごとを探してきてくれるサービスです。

あなたの情報を入れれば入れるほど、あなたに合わせたおしごとを探してきてくれます。

使い方は、LINEであなたの情報と、「どんな仕事を探したいか」の条件を入力して探してきてもらうだけ✨

今よりいい条件で働きたいあなたにもおすすめです!

💊各機能の意味と仕組みを1つずつ丁寧に〜看護師の視点で解説〜

肝臓の働きって、なんとなく「大事そう」とは思っていても、実際の内容を一つひとつ整理して説明できるようになるには少しハードルがありますよね💦

でも、看護の現場では「なぜこの検査値が上がるの?」「どうしてこの症状が出るの?」といった疑問に直面することも多いと思います。

ここでは、肝臓の7つの主要な働きを、それぞれの意味・仕組み・看護とのつながりを含めて解説していきます✨

きっと、「なるほど、これが看護に活かせるんだ!」と思えるはずです❤

⚡① 代謝機能:栄養をエネルギーに変換

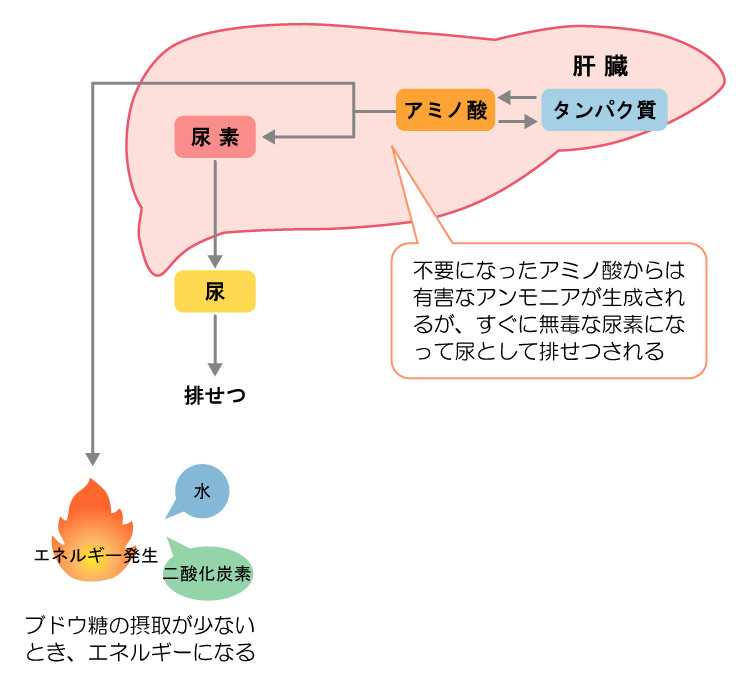

肝臓の代謝機能は、体に取り込まれた栄養素(糖・脂質・タンパク質)を必要な形に変換する働きです。

-

糖質代謝:ブドウ糖を「グリコーゲン」に変えて一時的に貯蔵し、血糖値が下がったら再びブドウ糖に戻して放出

-

脂質代謝:脂肪酸やコレステロールの合成

-

タンパク質代謝:アンモニアから尿素を作って排出できる形にする

💡看護のポイント:

食事摂取量が少ない患者さんや糖尿病患者では、この代謝機能が影響するため、血糖の変動や低血糖症状に注意が必要です!

📦② 貯蔵機能:糖やビタミンをストックする

肝臓は、必要な栄養素を一時的に貯めておくストック場所の役割もあります。

-

グリコーゲン(糖)

-

ビタミンA・D・B12

-

鉄分・銅 などのミネラル類

これらは、体が必要としたときにすぐ使えるように備蓄されています。

💡看護のポイント:

慢性疾患や肝疾患がある患者では、貯蔵されている栄養素が少なくなるため、栄養状態の把握やビタミン補給の必要性に注意です。

🧪③ 解毒作用:薬やアルコールを分解するフィルター機能

肝臓は、体にとって有害な物質を分解・無害化する「解毒のフィルター」のような働きをします。

-

薬物

-

アルコール

-

老廃物やアンモニア

これらを処理することで、体に悪影響を及ぼさないよう調整しています。

💡看護のポイント:

肝機能が低下している患者では、薬の代謝が遅れ、副作用が出やすくなることも。処方薬の種類や量に注意が必要です!

🧈④ 胆汁の生成と分泌:脂肪の消化を助ける重要役者

肝臓では、胆汁という消化液が作られており、胆のうに一時的に貯められた後、小腸に分泌されて脂肪の消化を助けます。

-

胆汁酸が脂肪を乳化

-

脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収をサポート

-

ビリルビンの排出も胆汁経由

💡看護のポイント:

胆道閉塞や肝疾患では胆汁の流れが悪くなり、脂肪便(白っぽい便)や黄疸の原因にもなります。便色や皮膚の観察が重要です。

🩸⑤ 血液の貯蔵・循環サポート:ショック時の血液供給にも関与

肝臓には約1.5リットルの血液が常に流れています。ショックなどの緊急時には、この血液を全身に送り出して循環を補助します。

また、門脈系と全身循環をつなぐ重要な通り道としても機能しています。

💡看護のポイント:

出血性ショックの際などに、肝臓の貯血機能が一時的に命を救うことも。血圧低下時やショック症状には循環動態を意識して観察しましょう!

🩹⑥ 血液凝固因子の産生:止血に欠かせない機能

肝臓は、血液凝固に必要なタンパク質(プロトロンビン、フィブリノーゲンなど)を合成しています。

これらがないと、出血したときに血が止まりにくくなるんですね。

💡看護のポイント:

肝機能障害がある患者では、内出血や点滴部の出血、皮下出血に注意が必要です。

PT・INRなどの凝固系の検査値も確認しましょう。

🌈⑦ ホルモンの代謝・分解:体のバランスを調整してくれる

肝臓は、ホルモンの代謝や分解も行っており、体内のホルモンバランスを整える役割もあります。

-

インスリン

-

ステロイドホルモン

-

性ホルモン(エストロゲンなど)

💡看護のポイント:

肝疾患が進行すると、女性化乳房や月経異常、低血糖などの症状が出ることも。全身状態の把握と、生活背景の確認も大切です!

🩺看護でどう活かす?肝臓の働きと観察・ケアのポイントまとめ

肝臓の働きを理解したら、次は「看護の現場でどう役立てるか?」が気になりますよね💡

検査値や症状に対する見方が変わるだけでなく、観察の質やケアの深さもグッとレベルアップしますよ✨

ここでは、よくある症状や異常とその背景、そして看護師として押さえておきたい対応についてまとめました♪

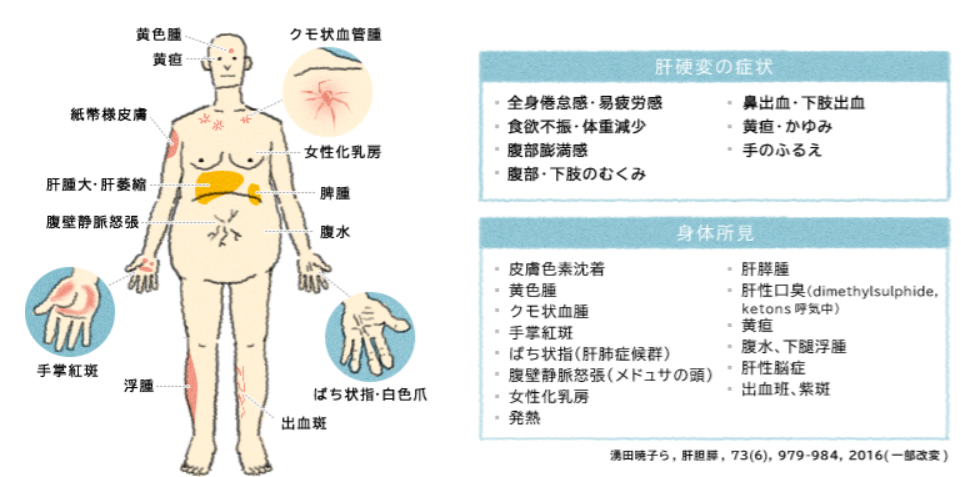

👀肝機能低下のサインとは?黄疸・腹水・倦怠感など

肝機能が低下すると、体にさまざまな変化が現れます。

以下のような見た目や訴えは早期発見のヒントになります。

| 観察ポイント | 見られる症状やサイン |

|---|---|

| 皮膚・眼球 | 黄疸(ビリルビン上昇) |

| 顔色・表情 | 倦怠感、集中力の低下 |

| 腹部 | 腹水、膨満感 |

| 手・足 | 浮腫、手掌紅斑、クモ状血管腫 |

| 精神面 | 意識レベルの変化(肝性脳症) |

| 便の色 | 脂肪便、灰白色の便など |

💡看護師として、“なんかおかしい”に気づける感覚を大事にしていきたいですね😊

🧾検査値で見抜く!AST・ALT・ビリルビンの読み方

肝機能を見る上でよく使われる検査値も、「なぜこの数値が上がるのか?」を機能と結びつけて理解することが大切です✨

| 項目 | 意味・上昇時の解釈 |

|---|---|

| AST(GOT) | 肝細胞が壊れている(心筋との関連も) |

| ALT(GPT) | ASTよりも肝特異性が高い |

| ALP・γ-GTP | 胆道系の異常、胆汁うっ滞など |

| ビリルビン | 黄疸の指標。直接型・間接型に注目 |

| アルブミン | 栄養状態・慢性肝疾患で低下 |

| PT・INR | 凝固能の指標。肝合成能の低下を示す |

💡特にAST・ALTの推移や比率、アルブミン・PTの低下は肝硬変や劇症肝炎の早期サインになることもあるので、日々の変化をしっかり把握しておくと◎!

👩⚕️観察の視点:皮膚・意識・出血傾向にも注目

肝臓の働きは全身に影響します。

そのため、意識状態や出血の有無など、「肝臓と一見関係なさそうな部位」にも目を向けることが大切です。

-

意識レベルが下がっている → 肝性脳症?

-

点滴部から出血しやすい → 凝固因子の低下?

-

痛みがないのに皮膚が黄色い → 黄疸?

💡「肝臓のせいかも?」という発想が持てると、観察力が一段と深まります✨

🍽ケアのコツ:安静指示・食事制限・内服管理のポイント

肝機能が低下した患者さんへのケアでは、以下のようなサポートが求められます。

| ケア内容 | ポイント |

|---|---|

| 安静 | 無理をさせず、肝臓の負担軽減を意識 |

| 食事 | 高タンパク・低脂肪、必要に応じて塩分・水分制限 |

| 内服 | 解毒機能低下で副作用リスクUP。服薬管理を徹底 |

| 便秘予防 | 肝性脳症対策として便通管理も重要 |

| 感染予防 | 肝疾患では免疫力が落ちることもあるため注意! |

💡患者さんの理解と協力も必要なので、丁寧な説明や声かけも看護の力です✨

🧪肝機能検査や数値との関係は?異常時の見方・患者説明のヒント

看護師として日々かかわる肝機能検査。

検査結果の意味をしっかり理解しておくことで、観察や報告、患者対応にも自信が持てるようになります✨

ここでは、代表的な検査項目の意味、異常値を見たときに注意したいこと、そして患者さんへのやさしい説明の工夫まで一緒に確認していきましょう😊

📋代表的な肝機能検査一覧とその意味

まずは肝機能を評価するために使われる代表的な検査項目を整理してみましょう👇

それぞれがどの働きに関係しているのかを把握すると、異常時に「何が起きているのか」が見えてきます!

| 検査項目 | 分類済み | 何をみマックス | 異常値で考えられること |

|---|---|---|---|

| AST(GOT)、ALT(GPT) | 逸脱酵素 | 肝細胞の障害の程度 | 急性・慢性肝炎、脂肪肝、肝硬変など |

| ALP、γ-GTP | 胆道系酵素 | 胆汁の流れが滞っていないか(胆汁うっ滞) | 胆管炎、胆石症、薬剤性肝障害など |

| 総ビリルビン(T-Bil) | 排泄機能 | 肝臓のビリルビン処理能力、胆汁うっ滞の有無 | 肝細胞障害、胆汁うっ滞、溶血性貧血など |

| アルブミン(Alb) | 合成機能 | 肝臓のタンパク質を作る能力 | 低値の場合、肝硬変やネフローゼ症候群など |

| プロトロンビン時間(PT) | 合成機能 | 肝臓の血液凝固因子を作る能力 | 延長する場合、肝硬変など肝合成能力のかなり低下 |

| 血小板(PLT) | その他 | 肝硬変に伴う脾臓機能亢進の指標 | 低い値の場合、肝硬変の進行が疑われる |

| PT・INR | 凝固因子の合成能(止血の指標) |

💡ALTとASTのバランスや、ビリルビンの型(直接型・間接型)にも注目して見ると、どの部位に問題があるかがより明確になりますよ✨

⚠検査値が異常だったときに考えること🧠

異常値を見たときに、看護師として注意しておきたいのは以下の点です。

-

急性か慢性か?(急上昇 or ゆるやかな変化)

-

他の数値との関連性(ASTだけ?ALTも?)

-

患者の症状や既往歴(既知の肝疾患や薬剤使用)

-

処方薬との関係(解毒機能の負担増加)

-

バイタルや皮膚状態とのリンク(出血傾向、黄疸、浮腫など)

💡検査値だけに注目するのではなく、「全身状態とセットで考える」視点を持つことが大切です。

特に劇症肝炎や肝硬変では、検査値の急変+症状の変化を見逃さないよう注意しましょう!

🗣患者への説明はどうする?やさしい言葉で伝えるコツ

肝機能の検査値は、患者さんにとっては聞き慣れない用語ばかり。

でも、「ALTが上がってますね」とだけ言われても、患者さんはピンとこないことが多いですよね💦

以下のような比喩やわかりやすい表現を使うと、説明がぐっと伝わりやすくなります✨

| 検査値 | やさしい言いかえ例 |

|---|---|

| ALT・AST | 肝臓の細胞が疲れてるときに上がる数字ですよ〜 |

| γ-GTP | アルコールをたくさん飲んだときに反応する数値なんです🍺 |

| ビリルビン | 肝臓でうまく処理できなかった「色のもと」が体に残っちゃうと黄色く見えるんですよ |

| アルブミン | 栄養を運ぶタンパク質で、これが少ないとむくみやすくなりますよ〜 |

💡患者さんが安心して治療や生活改善に取り組めるよう、説明には“やさしさ”と“納得感”を添えることが看護のチカラです❤

✨まとめ:肝臓の働きを“看護に活かす知識”に変えるために

肝臓はとても多機能で、しかも沈黙の臓器とも言われるように、異常があっても表に出にくい特徴があります。

だからこそ、私たち看護師がその機能をしっかり理解して、観察やケアに活かすことがとても大切です🩺💡

📝この記事のまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 肝臓の基本 | 大きさ・場所・「沈黙の臓器」と言われる理由 |

| 7つの働き | ①代謝②貯蔵③解毒④胆汁⑤血液貯蔵⑥凝固因子⑦ホルモン代謝 |

| 看護の視点 | 観察・ケア・検査値・患者説明につなげて考える |

💭こんな時に思い出してみてください

-

黄疸や倦怠感がある患者さんを見たとき

-

ASTやALTが高い理由を考えたいとき

-

肝機能障害で処方やケアを迷ったとき

-

患者さんにやさしく説明したいとき

そんな場面で、「あっ、肝臓の“あの働き”が関係してるかも!」と思い出せたら、今日の知識が現場で活きている証拠です✨

🩺おわりに:看護に役立つ知識は“つなげて覚える”がコツ!

肝臓の機能は、個別に覚えるだけでなく、検査値や症状、ケア内容と“つなげて”理解することが大切です。

今回のように整理して知識を深めておくことで、実習や臨床現場でも自信を持って動けるようになりますよ😊

ぜひ、日々の看護に活かしてみてくださいね❤

<参考・引用>

大塚製薬

「食 Do!」

ハウスダイレクト

「疾肝啓発〜よくわかる肝臓の病気〜」

『看護学生ドットコム』