② 「qSOFA・SOFAってなに?📝評価ツールで早期発見!」

敗血症(sepsis)は「早期発見」が何よりも大事です💦

でも、ただバイタルを見ているだけでは見逃してしまうこともありますよね。

そんなときに頼りになるのが、「qSOFA」や「SOFA」といった評価ツールです🧠

この章では、それぞれのツールの特徴や使い方、そして旧来のSIRSとの違いについてわかりやすく解説していきます♪

qSOFAスコアでサクッとリスク評価✨

qSOFA(クイック・ソファ)は、ベッドサイドで“すぐに判断”できる敗血症のスクリーニングツールです。

特別な検査や血液データを使わず、3つの項目だけでリスクを評価できるので、救急外来や病棟での第一歩にぴったりなんです😊

✅qSOFAスコアの評価項目

| 評価項目 |

基準値 |

該当で1点 |

| 呼吸数 |

22回/分以上 |

✔️ |

| 意識レベル(GCS) |

GCS < 15 |

✔️ |

| 収縮期血圧(SBP) |

100mmHg未満 |

✔️ |

▶ 合計2点以上で「敗血症の可能性あり」と判断します。

📌ポイントは、「感染が疑われる患者に対して使うこと」。感染症と組み合わせて評価することで、敗血症への進行を早めにキャッチできるんですね!

🗣️「これだけでいいの?」と感じるかもしれませんが、実はそのシンプルさが現場では大助かりなんです✨

SOFAスコアでしっかり全身状態を把握しよう

qSOFAは簡易ツールですが、より詳細な重症度評価をしたいときに使うのが「SOFA(Sequential Organ Failure Assessment)」スコアです🧬

臓器ごとの障害の有無を数値で評価できるため、ICUなどでのモニタリングにも活用されています。

🩺SOFAスコアの評価項目(6つ)

| 評価項目 |

対象臓器・機能 |

評価内容(例) |

| 呼吸 |

PaO₂/FiO₂比 |

呼吸不全の程度 |

| 血液凝固 |

血小板数 |

DICの兆候 |

| 肝機能 |

ビリルビン値 |

肝臓の解毒機能低下を示唆 |

| 心血管機能 |

平均血圧/昇圧薬使用状況 |

血圧維持の困難さ、ショックの有無 |

| 中枢神経系 |

GCS |

意識レベルの評価 |

| 腎機能 |

クレアチニン/尿量 |

腎不全や乏尿のリスクを反映 |

▶ 各項目を0〜4点でスコア化し、2点以上の変化があると「臓器障害あり」と判断します。

📌qSOFAとの違いは、より詳しく全身の状態を把握できること。

ただし、採血や詳細データが必要になるため、緊急時よりも「モニタリング」や「重症度管理」に向いています😊

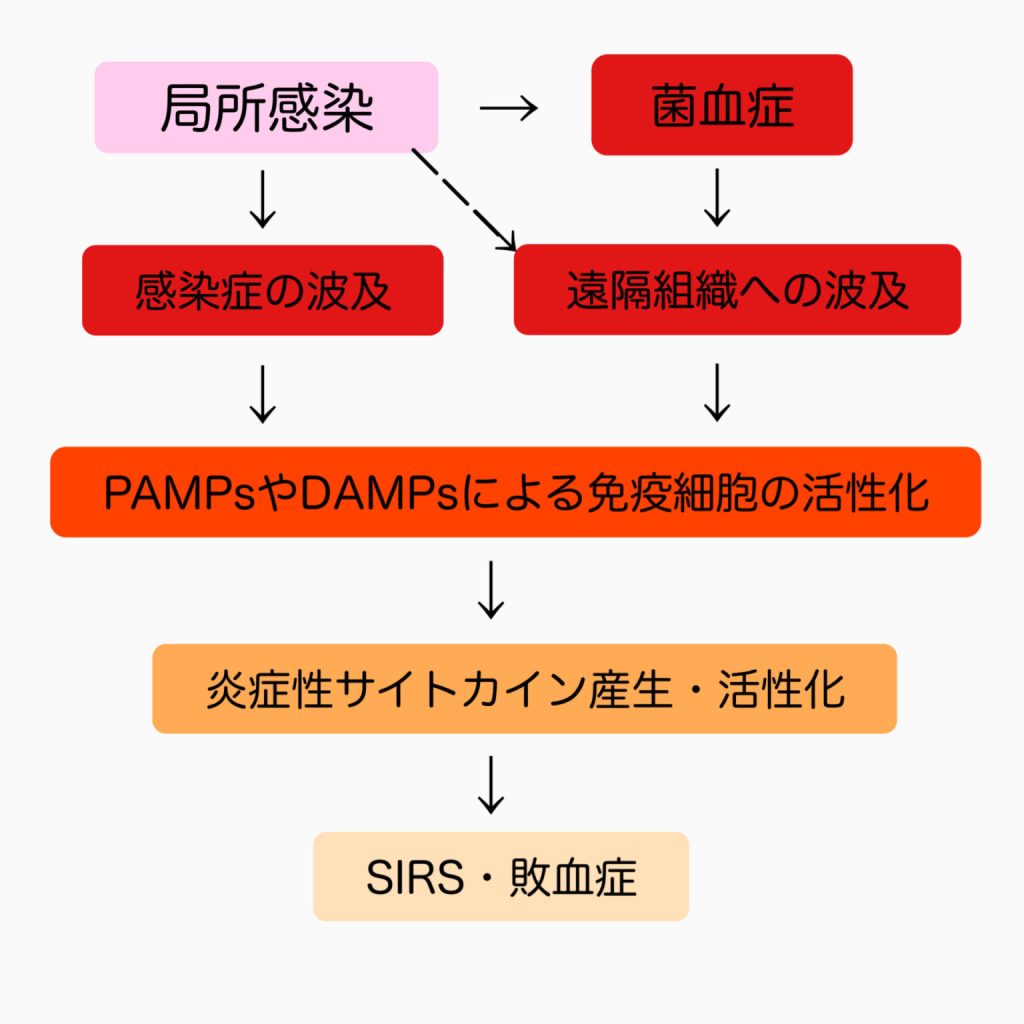

SIRSとの違いは?昔と今の評価の変化

かつて「敗血症の定義」として使われていたのが「SIRS(全身性炎症反応症候群)」です。

しかし現在では、SIRSからqSOFA・SOFAへの移行が進んでいます🌀

🔄SIRSとqSOFA/SOFAの違いを整理!

|

SIRS |

qSOFA |

SOFA |

| 用途 |

炎症反応の早期発見 |

敗血症の早期スクリーニング |

臓器障害と重症度の正確な把握 |

| 評価の場所 |

全ての診療現場 |

一般病棟・救急外来など |

ICUがメイン |

| 主な基準 |

体温・脈拍・呼吸・白血球 |

呼吸数・意識・血圧 |

呼吸・凝固・肝・循環・中枢神経・腎 |

| 特徴 |

基準を満たしやすい・感度⭡ |

簡便・現場で即活用 |

多臓器評価で重症度予測に有用 |

| 欠点 |

重症度反映が弱い |

臓器障害の程度は分からない |

血液検査など手間あり現場負荷 |

-

SIRS:「感染や外傷、熱傷など幅広い原因で炎症反応あり」→基準が広く、軽症例も拾いすぎるという課題がありました。

-

qSOFA:敗血症リスクをさっと拾って適切な対応につなげるための“現場の味方”。

-

SOFA:より正確に重症度や治療効果、予後の判定に役立つツールです。

📌SIRSは炎症の「有無」を見るだけで、感染や臓器障害の有無までは評価できません。

そのため、現在はqSOFA・SOFAの活用が重視されています。

🧠「昔はこうだったけど、今はこう」という流れを押さえておくと、実習や現場の会話でもスムーズになりますよ♪

③「敗血症の治療ってどう進むの?💉ガイドラインもチェック」

敗血症の患者さんが来たとき、「何から始めればいいの?」「どう動けばいい?」と焦ってしまうこと、ありますよね😣

でも実は、治療には明確な時系列の流れと優先順位があるんです!

この章では、敗血症の治療がどのように進むのかをステップごとにわかりやすくご紹介しながら、使用される薬剤やガイドラインの要点まで丁寧に解説していきます📝

初期対応がカギ!治療の流れを時系列で追ってみよう

敗血症の治療は、「初期対応(バンドル)」がとても大事です。

時系列での流れを分かりやすく表にまとめました。

| ステップ |

実施すべき対応 |

| ① 即時 |

体温・呼吸数・血圧・意識のバイタル評価 |

| ② 直ちに |

血液培養(2セット)、感染巣から検体採取 |

| ③ 直ちに |

SOFAスコア算出、乳酸値測定 |

| ④ 直ちに |

経験的な広域抗菌薬投与 |

| ⑤ 可及的速やかに |

初期輸液(調整晶質液)投与 |

| ⑥ 並行して速やかに |

低血圧ならノルアドレナリン早期導入 |

| ⑦ 状況に応じて |

感染源コントロール、必要なら外科的処置 |

| ⑧ 一定期間ごと |

再評価(バイタル・乳酸値・心エコーなど) |

| ⑨ 必要に応じて |

追加薬剤(バソプレシン・ヒドロコルチゾンなど) |

-

患者さんのバイタルや症状によって柔軟な対応が求められます。

-

治療を始める前の「培養採取」を忘れずに。

-

看護師として、迅速な観察・報告・ケアの連続が生命救助につながります。

抗菌薬、輸液、昇圧薬…それぞれの役割は?

敗血症の治療では、「抗菌薬」「輸液」「昇圧薬」が三本柱になります💊

それぞれの役割を整理しておきましょう♪

🧪治療に使う代表的な薬剤・手技とその目的

| 種類 |

内容 |

目的・効果🌟 |

| 抗菌薬 |

メロペネム、ピペラシリンなど |

原因菌を早期に制御する |

| 輸液 |

生理食塩水、乳酸リンゲル液など |

血管内容量を補充し、血圧を安定化 |

| 昇圧薬 |

ノルアドレナリンなど |

循環をサポートし、ショックを防ぐ |

🗣️看護師としては、抗菌薬の「投与時間」「種類」「点滴速度」などをしっかり把握して、アナフィラキシーや再評価にも備えることが大切です。

また、輸液量のモニタリングや、血圧・尿量の観察も重要ですよ👀

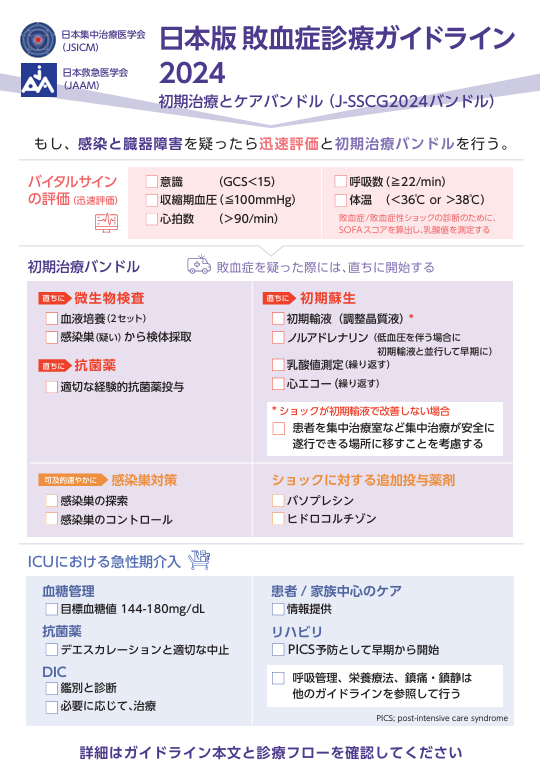

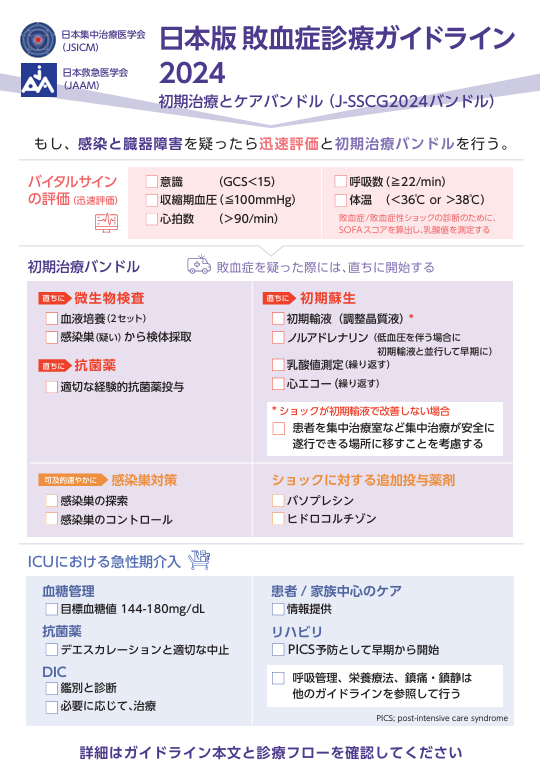

最新のSSCガイドライン2024の要点まとめ

2024年に改訂されたSurviving Sepsis Campaign(SSC)ガイドラインでは、治療の優先順位やケアの質をさらに強調する内容になっています📘

🔑SSC 2024の注目ポイントまとめ

| 項目 |

要点 |

| 診断 |

感染+臓器障害疑いなら“迅速評価”と“初期治療バンドル”を同時進行 |

| 抗菌薬 |

培養採取が済み次第、経験的広域抗菌薬を極力早く投与(1時間以内を強調せず) |

| 初期輸液 |

調整晶質液で30mL/kgを3時間以内に投与 |

| 昇圧薬 |

必要時ノルアドレナリンを早期導入 |

| 感染源対策 |

原因巣が明らかなら外科的・内科的にコントロール |

| 再評価 |

バイタル・乳酸値・心エコーなど繰り返し再評価 |

| 合併症管理 |

急性腎障害やPICSにも配慮、リハビリ・家族ケア・血糖コントロール等追加 |

-

以前強調されていた「抗菌薬1時間以内ルール」は「できるだけ早く」に変更されました(現場に配慮)。

-

SOFAスコア算出や再評価をきちんと行いながら、多職種での協働ケアを重視しています。

④「看護師が知っておくべき観察ポイント👀異変に気づくには?」

治療や検査が整っていても、患者さんの異変に最初に気づけるのは現場の看護師です✨

「なんかいつもと違うかも?」という違和感を見逃さず、適切なタイミングで報告・連携する力が、敗血症の予後を左右することも…。

この章では、看護師が押さえておくべき観察の視点や、見逃しやすいサインについて詳しくご紹介しますね📝

バイタルサインだけじゃない!見るべき症状のサイン🔍

敗血症では、体温や血圧などの「数値」だけでなく、「いつもと違う…」という小さなサインにも注意が必要です。

以下に、敗血症でよく見られる初期兆候と観察ポイントをまとめました。

✅敗血症の見逃し注意サイン(バイタル以外も含む)

| 観察ポイント |

具体例 |

| 意識レベル |

傾眠、見当識障害、もうろう状態 |

| 呼吸 |

呼吸数増加(22回/分以上)、浅い呼吸 |

| 体温 |

発熱(38℃超)、もしくは低体温(36℃未満) |

| 脈拍・血圧 |

頻脈(90回/分以上)、血圧低下(収縮期100mmHg未満) |

| 皮膚・末梢循環 |

チアノーゼ、冷感、湿潤、出血斑、色調変化 |

| 尿量・泌尿器 |

尿量減少、血尿、尿混濁 |

| 消化器症状 |

悪心、嘔吐、下痢、腹痛 |

| 呼吸器症状 |

咳、喀痰、息苦しさ |

📌「体温が高くないから大丈夫」と思いがちですが、高齢者では発熱が出ないことも多いので注意です⚠️

ちょっとした表情の変化や皮膚の冷たさなど、五感を使って丁寧に観察することが求められます👀

敗血症ショックの前兆を見抜くには?

敗血症が進行すると、「敗血症性ショック」という非常に危険な状態に移行することがあります💥

この段階では、循環が破綻し始め、生命維持に関わる判断が必要になります。

🔥敗血症ショックの前兆サイン

-

急激な血圧低下(収縮期血圧100mmHg未満、平均動脈圧低下)

-

脈拍の増加、頻脈(90回/分以上)・徐脈への転じも注意

-

呼吸困難・呼吸数の増加

-

肌の冷感、チアノーゼ、末梢の皮膚が冷たくなる

-

意識レベルの低下(傾眠傾向、もうろう、錯乱)

-

尿量が急に減る(30mL/時以下など)

-

四肢が温かいけれど血圧が低い「ウォームショック」から、四肢が冷たくなり出す「コールドショック」への移行

-

皮膚の出血斑や網状皮斑(DIC合併の兆候)

ウォームショックの段階では見過ごしやすいですが、その後の「四肢冷感」「尿量減少」「意識障害」には特に敏感になってください。

観察記録のコツと注意点✍️

敗血症の観察では、変化を時系列でしっかり記録することがとても重要です🗂️

その記録が、医師の判断材料や看護師同士の連携に直結します。

🖊️観察記録のポイントまとめ

| コツ |

解説・注意点 |

| 第六感は言語化して記録 |

なんとなく変だ…という感覚も「傾眠傾向」「元気消失」など具体的に言葉に |

| 客観的事実を盛り込む |

バイタル値や症状、尿量、呼吸数などは数値で |

| 繰り返しの観察・経時的変化 |

その時だけでなく経過を書くと変化やトレンドが分かりやすい |

| 予測されうる症状も記載 |

感染源や治療内容によるリスクを事前に予測、該当症状が出ていないか観察 |

| チームで情報共有 |

医師や多職種にすばやく伝達できるよう、要点を押さえて記録&報告 |

| 小さな変化も見逃さない |

淡いサインも「以前との違い」としてしっかり記録して残す |

💬記録ってつい「いつも通り」で書きがちですが、敗血症では“少しの違い”こそ大事なヒントになります!

見たこと・感じたことを丁寧に残しておく習慣をつけておくと安心ですね😊

⑤「現場で役立つ!📋敗血症ケアのチェックリストと事例紹介」

敗血症の患者さんを受け持ったとき、「どこを重点的に観察したらいいの?」「何に気をつけて動けばいいの?」と迷うこと、ありませんか?😥

そんなときに便利なのが、“現場で使えるチェックリスト”と“リアルな事例”です。

この章では、実際のケアの場面をイメージしながら、すぐに実践できるポイントを分かりやすくご紹介します💡

チェックリストで時系列観察をサポート!

敗血症の観察では、「今どうか」だけでなく「どう変化しているか」を時系列でとらえることが大切です📈

以下に、看護師が日常で使えるシンプルなチェックリストを作成しました♪

📋敗血症ケア チェックリスト(初期対応〜観察)

| 時期・タイミング |

観察ポイント |

チェック内容例 |

| 初期(敗血症疑い) |

バイタルサイン(体温、脈拍、呼吸数、血圧、SpO₂) |

異常の有無、いつもと違う様子がないか |

|

意識レベル ~ GCS、JCS |

傾眠、見当識障害、混乱・錯乱がないか |

|

尿量チェック |

時間ごとの尿量を記録し、減少の兆候に注意 |

|

皮膚サイン |

発汗、蒼白、チアノーゼ、発疹の有無 |

| 治療開始後~再評価期 |

SOFAスコア関連検査(乳酸値・血小板など) |

検査結果を確認し、異常値の変化を見逃さない |

|

輸液反応・循環動態の変化 |

むくみ、血圧の推移、バイタルの一貫性をチェック |

|

呼吸状態の変化 |

SpO₂の変動、呼吸困難や咳嗽の有無を観察 |

| 悪化兆候時 |

ショック徴候、皮膚症状 |

低血圧、冷感、発汗過多、網状皮斑の出現を確認 |

|

意識レベルの急変 |

急激な傾眠や錯乱の有無をチェック |

-

観察は「時系列で変化を見ること」がポイントです。

-

チェックリストを活用して「見逃しゼロ」を目指しましょう🩷

敗血症の初期症状は微妙で気づきにくいことが多いです。

でも、「いつもと違う」「なんか調子が悪そう」と感じたら、早めに適切な対応をとることが患者さんの命を救います。

よくあるケース①:初期症状に気づいたときの動き方🚩

敗血症の初期症状は微妙で気づきにくいことが多いです。

でも、「いつもと違う」「なんか調子が悪そう」と感じたら、早めに適切な対応をとることが患者さんの命を救います。

初期症状で気づくべきポイント

-

呼吸数増加、軽度の低血圧、微熱または体温低下

-

意識の変化(ぼーっとする、返答が遅い)

-

尿量の減少や食欲不振

-

疲労感や全身倦怠感の訴え

動き方のポイント

-

直ちにバイタルサインを正確に測定し、基準値やいつもと違う様子を確認

-

qSOFAスコアのチェックをし、該当する場合は早めに医師に報告

-

感染源の確認(例えば、発熱部位、排尿・呼吸器症状の有無など)

-

血液検査や培養の依頼を迅速に連携し、治療準備を進める

-

患者さん・ご家族にやさしく状況を説明し、不安を和らげる

-

観察を強化し、変化があればすぐに報告・記録

この段階での迅速な動きが、その後の重症化防止に直結します❤

よくあるケース②:ショックに移行しそうなときの対応🚨

敗血症ショックは急激に生命危機をもたらします。前兆に気づき、対応を早めることで救命率がぐっと上がります。

前兆となる症状・サイン

-

収縮期血圧が100mmHg未満、平均動脈圧65mmHg未満

-

頻脈(90回/分以上)や徐脈への急変

-

意識レベルの低下(傾眠、混乱、無反応)

-

呼吸数上昇または呼吸困難感

-

皮膚冷感、蒼白、湿潤、出血斑の出現

-

尿量の急激な減少(30mL/時以下)

ショックへの対応ポイント

-

すぐに医師に報告し、緊急対応の準備を依頼(集中治療室や救急への移送含む)

-

バイタルを頻回に測定、変化を継続的に観察

-

酸素投与や低体温対策を速やかに実施

-

輸液療法の効果をこまめにチェックし、必要ならスピードアップ

-

昇圧薬投与開始時には注意深く循環動態を監視

-

記録は詳細に、変化はすぐ報告、チーム内情報共有は欠かさず

💡このように「ショックに移行しそう」なときは、循環動態を守るケア+迅速な医療連携がポイントになります。

⑥「後遺症・PICSにも注意⚠️退院後の看護につなげよう」

敗血症の治療が終わって退院できたからといって、それですべてが「回復」したわけではないんです…。

実は、敗血症を乗り越えた患者さんの中には、後遺症やPICS(集中治療後症候群)に悩む方が多くいらっしゃいます😢

この章では、退院後の生活やリハビリ、多職種との連携まで含めた、看護師としてのサポートのポイントを見ていきましょう🧠

PICSとは?身体・精神・認知のトラブル

PICS(Post Intensive Care Syndrome)は、ICUや重症治療を受けた患者さんに現れる後遺症の総称です。

敗血症の患者さんでも発症リスクがあります。

| 項目 |

主な症状・例 |

| 身体の障害 |

筋力低下、慢性疲労、関節拘縮、摂食障害 |

| 精神の障害 |

うつ、PTSD、不安、不眠、情緒不安定 |

| 認知機能障害 |

集中力低下、物忘れ、判断力・遂行能力の低下 |

-

院内だけでなく、自宅や地域生活に戻ってからも続く場合があります。

-

ご家族にも「Family PICS」と呼ばれる精神的ストレス(不安、うつ、PTSD)がみられることもあります。

🗣️「治ったはずなのに、元の生活に戻れない…」という声が多いのが特徴です。

高齢者だけでなく、働き盛りの患者さんでもPICSを抱えるケースは増えています。

📌看護師は、こうした退院後の課題を早期に予測して、必要な支援につなげる視点を持つことがとても大切です🌱

リハビリと地域ケアのつながり

退院後の生活を支えるには、リハビリテーションと地域ケアとの連携が不可欠です💪🏽🏠

-

早期リハビリの大切さ:

ICU在室中や一般病棟でも、リハビリスタッフと連携し、できるところから早めに筋力維持や活動性向上を目指します。

-

多職種での目標設定:

医師・リハビリ(PT/OT/ST)・看護師・栄養士が連携し、患者さんごとのゴールを一緒に考えましょう。

-

地域ケアとのつなぎ方:

退院前カンファレンスでは地域包括ケアや訪問看護、地域リハビリ(通所・訪問)の利用も視野に入れます。

| 退院支援のポイント |

実践例・アドバイス |

| 訪問看護・リハ連携 |

退院前にサービス利用申請、情報共有を丁寧に |

| 家の環境確認 |

生活動線やリスク(段差・トイレなど)を事前にチェック |

| 日常生活のサポート内容 |

服薬、食事、感染予防、再発リスク説明などの含めて調整 |

| ケア事情の個別把握 |

ご家族の状況やニーズ、サポート体制も一緒に考える |

🗣️患者さんの生活の場につなぐ看護を意識することで、社会復帰や生活の質の向上に寄与できます✨

家族ケアと多職種連携のポイント

PICSは、患者さん本人だけでなく、そのご家族にも影響を及ぼすことがあるんです😢

実際、「PICS-F(家族版PICS)」として、ご家族がうつ状態や燃え尽き症候群に陥るケースもあります。

👨👩👧👦家族支援でできること

-

病状の経過や予後をわかりやすく説明する

-

不安に寄り添い、情報提供を丁寧に行う

-

社会資源(医療・福祉制度など)を紹介する

🤝多職種連携のコツ

📌患者さんとご家族の“これから”を見据えて、チーム全体で支えるケアを目指しましょう🌼

⑦「まとめ🗂️敗血症ケアで大切なこと全部おさらい!」

ここまで、sepsis(敗血症)に関する知識を基礎から実践までしっかり見てきましたね😊

最後に、これまでのポイントをぎゅっとまとめておさらいしておきましょう。

実際の現場でパッと使えるように、キーワードの整理やワンポイントアドバイスもご紹介します📖✨

敗血症対応の流れをもう一度おさらい

敗血症のケアはスピードと観察が命!💨

まずは対応の全体像を時系列で振り返っておきましょう。

🕒対応の流れまとめ

-

感染のサインに気づく(qSOFA評価)

-

主治医へ報告し、早急に抗菌薬・採血・乳酸測定へ

-

輸液投与と循環管理の補助

-

変化を見逃さず観察・記録・連携

-

退院後の支援にもつなげる視点を持つ

📌「気づく → 伝える → 支える」この流れが基本です♪

現場で役立つキーワード早見表📘

| キーワード |

意味・活用のヒント |

| Sepsis(敗血症) |

感染+臓器障害がセット |

| qSOFA |

呼吸・意識・血圧でスクリーニング |

| SOFA |

臓器ごとの詳細評価(ICU向け) |

| PICS |

身体・認知・精神の後遺症に注意 |

| SSC 2024 |

最新ガイドライン、初期対応の流れ明示 |

| 乳酸値 |

循環不全の指標として再評価が大事 |

| MODS |

多臓器不全、重症化の兆候 |

🗣️「あれってなんだっけ?」というときのために、パッと確認できる表があると安心ですよね🌟

明日からできる!観察と対応のワンポイント

📍明日からのケアで意識できるちょっとしたポイントをご紹介します📝

-

バイタルが正常でも「意識」「尿量」「皮膚色」など、全体を見る習慣を

-

「あれ?」と感じたら、qSOFAでさくっとスクリーニング

-

観察は“今”だけじゃなく“変化の流れ”も記録しよう

-

家族の表情にも目を向けて、不安に気づける看護師に✨

🩺あなたの気づきが、患者さんの命と未来を守る一歩になるかもしれません💕

敗血症は、私たち看護師が最前線で変化に気づき、支えることができる疾患です。

難しいと感じるかもしれませんが、基本を押さえ、評価ツールや観察のポイントをしっかり理解すれば、明日からの看護に必ず活かせます✨

「知ってる」から「できる」に変わるための一歩を、この記事が応援できていたら嬉しいです😊

<参考・引用>

SMART119

敗血症.com

救命看護師による資格・医療・看護

bbc news JAPAN