「感覚機能って結局なに?🌀」

「特殊・体性・内臓の違いがごちゃごちゃ…🤔」

「視床ってよく聞くけど、所見とどうつながるの?🧠」

「高齢者で落ちやすい感覚や対策をサクッと知りたい!🧓✨」

「ベッドサイド評価は何をどう見て、どう記録するのが正解?📝」

そんな疑問やお悩みはありませんか?😊

この記事では

・「感覚機能とは?」の定義と役割(恒常性との関係)をやさしく整理🧠📘

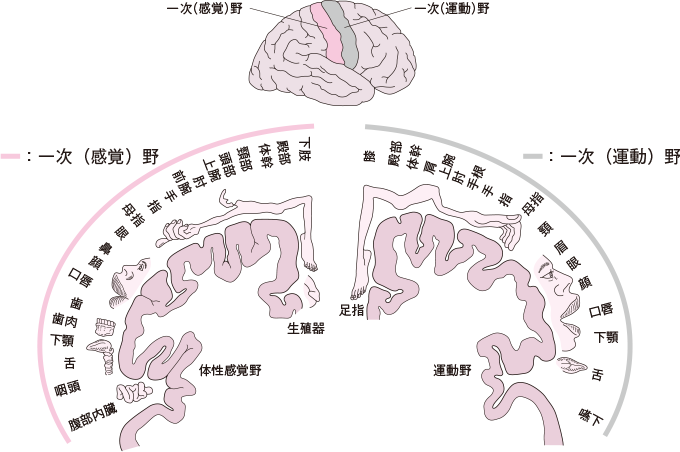

・特殊/体性/内臓感覚の違いを図解でスッキリ👀👂🫀🌀

・受容器→脊髄→視床→大脳の感覚伝導路と、視床が要な理由を一筆書きで理解🗺️✍️

・高齢者で低下しやすい感覚TOP5と、今日からできる環境調整&ケアのコツ🧓💡

・ベッドサイド感覚アセスメントの観察項目/手順/赤旗サイン/記録例まで丸ごと✅📋

・症例で学ぶ「所見→看護判断→介入」のつなげ方(明日すぐ使える!)🛠️➡️🛡️

が分かりますよ♪✨

看護で感覚機能を活かすカギは「分類」と「経路」を押さえ、ベッドサイドの観察→判断→介入へ一直線につなげることです。

具体的には、①特殊・体性・内臓の3分類をパッと想起、②視床を中心とした伝導路の流れをイメージ、③高齢者で低下しやすい感覚に合わせた環境調整+再評価を回す——この3点が答えです🧩✅

この記事では、「感覚機能とは?」の定義→分類→感覚伝導路(視床の役割)→高齢者の変化と対策→ベッドサイド評価の手順と記録例→ケースでの実践までを、新人さん&実習生にもわかりやすく、イラスト・チェックリスト付きで解説します📚✨

「知ってるつもり」を「できる」に変える準備、いっしょに始めましょう🩺💪💖

感覚機能とは?まず30秒で全体像をつかもう🧠✨

患者さんの安全やQOLを守るうえで、「感覚機能とは何か?」を看護の目線でスッと説明できると心強いですよね。

ここでは、まず定義と役割→大分類の全体像→臨床で重要な理由の順に、ベッドサイドで役立つ形で整理します。

読み終えたとき、「どの感覚が、なぜ、どう影響して、何を観察すればいいか」がつながるはずです。

ゆっくりで大丈夫、一緒に確認していきましょう😊❤️

感覚機能の定義と役割:恒常性を守る“センサー”とは?🔎

感覚機能とは、体内外の情報を受け取り(受容)、電気信号として中枢へ運び(伝導)、脳で意味づける土台になる仕組みです。

体温や痛み、姿勢、視聴嗅味などが正しく入ってくることで、転倒予防・誤嚥予防・疼痛コントロールなどの看護判断がブレません。

特に視床は多くの感覚が経由する“中継&調整ハブ”で、ここが傷害されると対側の感覚低下などの所見につながります🧠✨

感覚機能の要素

| 要素 | 具体 | 看護での観察ポイント | よくある変化例 |

|---|---|---|---|

| 受容器 | 皮膚、筋紡錘、味蕾、網膜、前庭器官 など | 触・温痛・振動覚、味や匂いの訴え、めまい | 高齢者で触圧/振動覚・嗅味覚が低下しやすい |

| 伝導路 | 末梢神経→脊髄(後索・脊髄視床路)→視床→大脳皮質 | 片側or両側?対側性?上行性のしびれ? | 糖尿病性ニューロパチーなどで遠位から低下 |

| 中枢(視床・皮質) | 視床=中継、皮質=最終処理 | 体のどの範囲が鈍い/痛い?感覚の質が変? | 視床病変で対側の感覚障害が出やすい |

| 恒常性 | 体内外の情報のズレを補正 | ふらつき、嚥下時むせ、痛みの過小/過大反応 | せん妄・転倒・食欲低下につながることも |

ポイント:「どの受容器→どの経路→どの中枢」の流れをざっくり描けると、所見と結びつけやすくなります📝

感覚の大分類マップ:特殊感覚/体性感覚/内臓感覚を一枚で🗺️

「感覚機能とは」の理解を一気に進めるために、分類・代表例・主な評価・看護の着眼点をまとめました。

実習や申し送り前の確認にもどうぞ😊💡

| 大分類 | 代表 | 主な受容器/器官 | 主な経路・中枢の要点 | ベッドサイド評価(例) | 看護の着眼点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 特殊感覚 | 視・聴・嗅・味・平衡 | 網膜、蝸牛、嗅上皮、味蕾、前庭器官 | 多くが視床経由で皮質へ(嗅覚は例外経路あり) | 視力表/指数弁、会話成立、匂い/味の識別、Romberg | 眼鏡/補聴器の有無、眩しさ/雑音、食嗜好変化、めまい |

| 体性感覚 | 表在(触・温・冷・痛)、深部(位置・振動) | 皮膚、関節/筋紡錘、パチニ小体など | 表在は脊髄視床路、深部は後索-内側毛帯系で上行 | 綿球/ピンプリック、関節位置覚、音叉振動覚 | 片側性/対側性、遠位優位、足底の保護感覚、褥瘡リスク |

| 内臓感覚 | 内臓痛、臓器充満感、吐き気 など | 内臓受容器(伸展・化学) | 多くは視床経由で広汎/鈍痛として知覚 | 圧痛、放散痛の聴取、悪心・嘔吐の有無 | 内臓痛は体性痛と鑑別、バイタル変化、鎮痛の評価 |

使い分けコツ:“どの分類か”→“どの経路か”→“どんな所見か”→“どう守るか”の順に考えると、動きが早くなります🏃♀️💨

いま臨床でなぜ重要?転倒・誤嚥・せん妄との関係を先取り🛡️

感覚入力のズレは、安全リスクに直結します。

下の表のように、感覚低下→リスク→観察→介入をワンセットで考えておくと、申し送りや計画立案がスムーズです✨

| 感覚の変化 | 想定リスク | 観察のキーポイント | すぐできる介入(例) |

|---|---|---|---|

| 視覚低下・まぶしさ | 転倒・見間違い | 視認性(照度/コントラスト)、段差の認識 | ベッド周囲の整理、照度/コントラスト調整、サインの大文字化 |

| 聴覚低下・雑音過多 | コミュ不足→せん妄 | 返答の遅れ、独語、夜間不穏 | 補聴器確認、環境ノイズ低減、短文でゆっくり、筆談準備 |

| 嗅味覚低下 | 低栄養・誤嚥 | 食事量/嗜好変化、むせ | 味付け/温度の工夫、口腔ケア、姿勢調整、嚥下スクリーニング |

| 深部/平衡感覚低下 | ふらつき・転倒 | 立位時の不安定、Romberg陽性 | 見守り強化、歩行補助具、足底感覚の確認、夜間導線の確保 |

| 痛覚異常(過小/過大) | ADL低下・不穏 | 痛みの性状/部位/放散、動作時変化 | スケールで評価、鎮痛リジメの見直し、温冷罨法、再評価の時間設定 |

ナースの腕のみせどころ:“観察→判断→介入→再評価”を同じシーンで回すこと。小さな改善の積み重ねが事故予防につながります😊❤️

用語の迷いを解消:「感覚」「知覚」「認知」の違いをパッと理解📚✨

似ていて混同しやすい3語を、看護記録にそのまま使えるレベルで仕分けます。

| 用語 | ざっくり定義 | 例 | 記録のときの言い方(例) |

|---|---|---|---|

| 感覚 | 受容器で刺激を電気信号として取り込む段階 | 触れると冷たさを感じる | 「表在覚(冷覚)低下を認める」 |

| 知覚 | 入力を統合して“まとまり”として感じる段階 | 形・位置・重さを把握 | 「位置覚低下のため歩行時ふらつき」 |

| 認知 | 経験や記憶を使って意味づけ・判断する段階 | 物体を識別し用途を理解 | 「認知機能低下で指示理解に時間を要す」 |

迷ったら、「どの段階の問題か?(入力・統合・意味づけ)」で考えると書き分けやすいです📝👍

五感だけじゃない!体性感覚・内臓感覚までサクッと整理👀👂🫀

感覚機能=「特殊感覚」「体性感覚」「内臓感覚」の3本柱です。

ここでは、ベッドサイドですぐ役立つ見方にだけギュッと絞って整理します。

まずは“どれが落ちている?”を素早く見極めるコツをつかんでから、評価→記録→介入へつなげていきましょう😊❤️

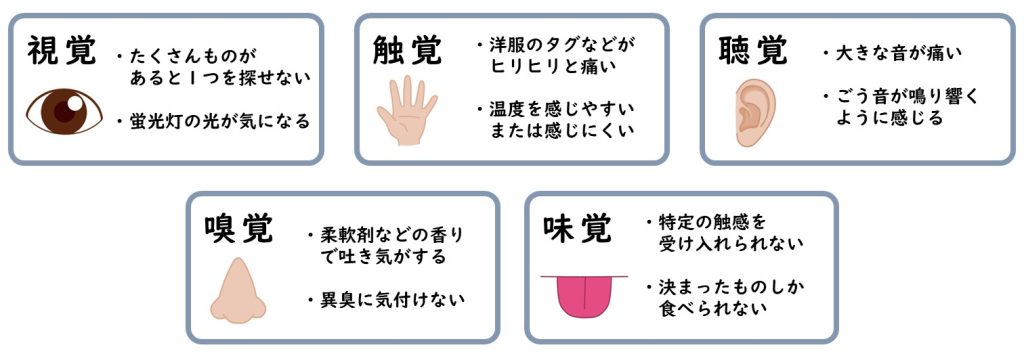

特殊感覚(視・聴・嗅・味・平衡):観察の要点と“あるある異常”🔍

目的:安全(転倒・誤嚥・せん妄)に直結しやすい変化を早期に拾うこと。

| 感覚 | クイック観察(~1分) | よくある異常・訴え | まずの看護介入(現場で即) | 記録のコツ |

|---|---|---|---|---|

| 視覚 👀 | 名札・時計の読め方、段差の認識 | 眩しさ・かすみ・見間違い | 照度/コントラスト調整、眼鏡清拭・装着確認、床の整理 | 「照度300lx→500lxへ。段差誤認なし」 |

| 聴覚 👂 | 正面会話での応答速度、復唱可否 | 聞き返し・独語・不穏 | 補聴器装着/電池確認、環境ノイズ低減、短文・はっきり | 「補聴器右のみ装着、復唱良好」 |

| 嗅覚 👃 | コーヒー/石鹸の匂い識別(簡易) | 匂いが分からない→食欲低下 | 口腔ケア、香りの刺激を控えめに、食事の温度・香り工夫 | 「嗅覚低下訴え、食事温度↑で摂取量改善」 |

| 味覚 👅 | 甘味/塩味の識別(看護判断の範囲) | 味が薄い→食思不振 | 味付け調整、温冷の使い分け、NSTへ連携 | 「甘味>塩味で識別可、嗜好聴取済」 |

| 平衡 🧭 | 立位保持、開眼/閉眼でのふらつき | ふらつき・めまい | 見守り強化、歩行補助具、ナースコール近接 | 「閉眼時ふらつき↑、転倒リスク中等度」 |

ワンポイント:“補助具の適合・使用”は介入&転倒予防の近道です。装着・清潔・機能をまず確認しましょう✅

体性感覚(表在・深部・温痛・振動):ベッドサイドの簡便テスト🧪

目的:左右差・遠位優位・対側性などの“型”で拾う。

| テスト | 手順(簡便) | 期待所見 | 異常の拾い方 | 安全面の配慮 |

|---|---|---|---|---|

| 触覚(綿球) | 目を閉じてもらい、左右/近位遠位をランダム接触 | 即時に「はい」指示 | 左右差・足趾遠位低下で末梢疑い | 皮膚損傷部避ける |

| 痛覚(ピンプリック) | 皮膚を軽く刺激し「鋭/鈍」識別 | 正確に識別 | 鋭/鈍の混同→脊髄視床路の関与示唆 | 強刺激は避ける |

| 温冷覚(温冷チューブ等) | 皮膚に当て「温/冷」を答える | 正答 | 誤答が多い→表在覚低下 | 低温熱傷に注意 |

| 振動覚(音叉128Hz) | 足趾IP関節に音叉、感じたら挙手 | 数秒~十数秒 | 早期消失→後索系低下 | 骨突起に安定固定 |

| 位置覚(母趾上下) | 目を閉じ、趾を上下に微動→方向回答 | 正答 | 誤答・反応遅延→深部覚低下 | 強可動は避ける |

| Romberg | 開眼→閉眼で直立保持 | 閉眼でも保持 | 閉眼で増悪→深部/前庭疑い | 転倒防止に見守り必須 |

記録例:

「触覚:左右差(-)。痛覚:右足趾で鈍化(+)、遠位優位。振動覚:右足趾5秒、左12秒。位置覚:右誤答2/5。Romberg:閉眼で動揺↑。」

内臓感覚(臓器感覚・内臓痛覚):体性痛との違いと鑑別のコツ🫀

内臓痛は“鈍い・広い・放散しやすい”のが特徴。自律神経症状(冷汗・悪心)を伴うことも。

| 観点 | 内臓痛 | 体性痛 | 鑑別のコツ | 看護の実際 |

|---|---|---|---|---|

| 痛みの性状 | 鈍い・圧迫感・間欠的 | 鋭い・局在明瞭・持続的 | 局在性と誘因(食後/体位変換)で見分け | NRS+部位図で広がりを可視化 |

| 放散 | 多い(例:心筋虚血→左肩/顎) | 少ない | 放散部位の聴取を先に | 放散の有無を定型で質問 |

| 体位での変化 | 変化しにくい/特定姿勢で増悪 | 圧痛点で増悪 | 体位・深呼吸での変化を確認 | 体位調整で緩和可否を評価 |

| 自律神経症状 | 悪心・嘔吐・冷汗あり | まれ | 随伴症状の同時評価 | 嘔吐リスク→誤嚥予防セット |

例で覚える👇

-

胆道系:右季肋部痛→右肩/背部へ放散

-

心筋虚血:胸部圧迫感→左肩/顎へ、冷汗

-

尿路結石:側腹部→鼠径へ、体位変換で落ち着かない

レッドフラッグ:突然の激痛、バイタル変動、冷汗・チアノーゼ、持続する嘔吐は速やかに報告・指示受けへ🚨

“違いが一目で”比較:対象組織/受容器/主訴の出方/看護の視点📊✨

| 分類 | 主な対象 | 代表受容器/器官 | 主な経路の要点 | 主訴の出方 | 看護の第一歩 |

|---|---|---|---|---|---|

| 特殊感覚 | 眼・耳・嗅上皮・味蕾・前庭 | 網膜・蝸牛・嗅上皮・味蕾・前庭器官 | 多くが視床→皮質(嗅覚は例外経路あり) | 「見えにくい/聞こえにくい/味がしない/ふらつく」 | 補助具と環境調整(照度・ノイズ) |

| 体性感覚 | 皮膚・関節・筋 | 触圧・温痛・振動・筋紡錘 | 脊髄視床路/後索系で上行 | 「しびれ/鈍い/位置が分からない」 | 左右差・遠位優位の確認、転倒予防 |

| 内臓感覚 | 臓器・血管・腸管 | 伸展・化学受容器 | 視床へ広範な投射 | 「鈍い/広い/吐き気/放散する」 | 自律神経症状と体位・食事との関係を聴取 |

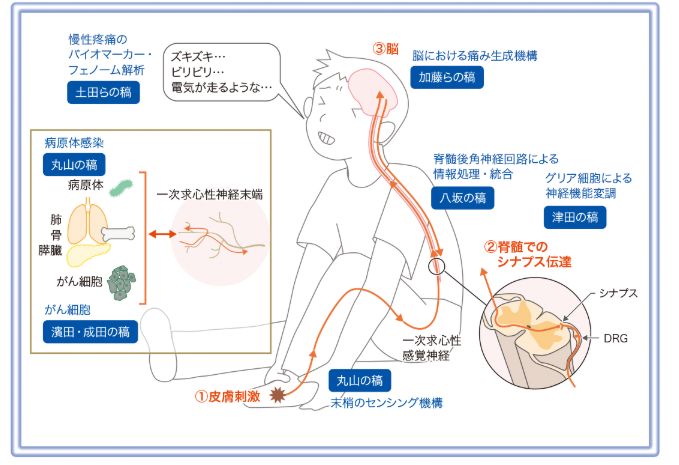

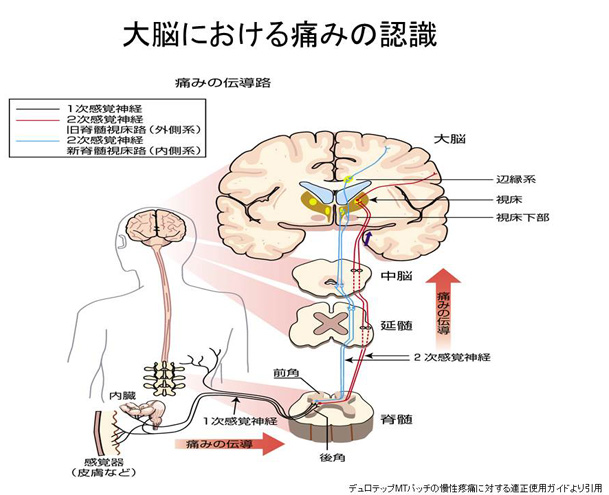

一本の線でわかる!感覚伝導路マップ:受容器→脊髄→視床→大脳🗺️

感覚の話は難解に見えますが、一本の線で流れを描けるかがカギです。

ここではまず共通フローをイメージ化し、そのうえで視床の役割、そして主要な経路(後索‐内側毛帯系/脊髄視床路)の違いを実務目線で整理します。

最後に病変部位→所見のつながりをケースで確認しましょう。

図が頭に入ると、ベッドサイドでの判断がグッと速くなりますよ😊🧠✨

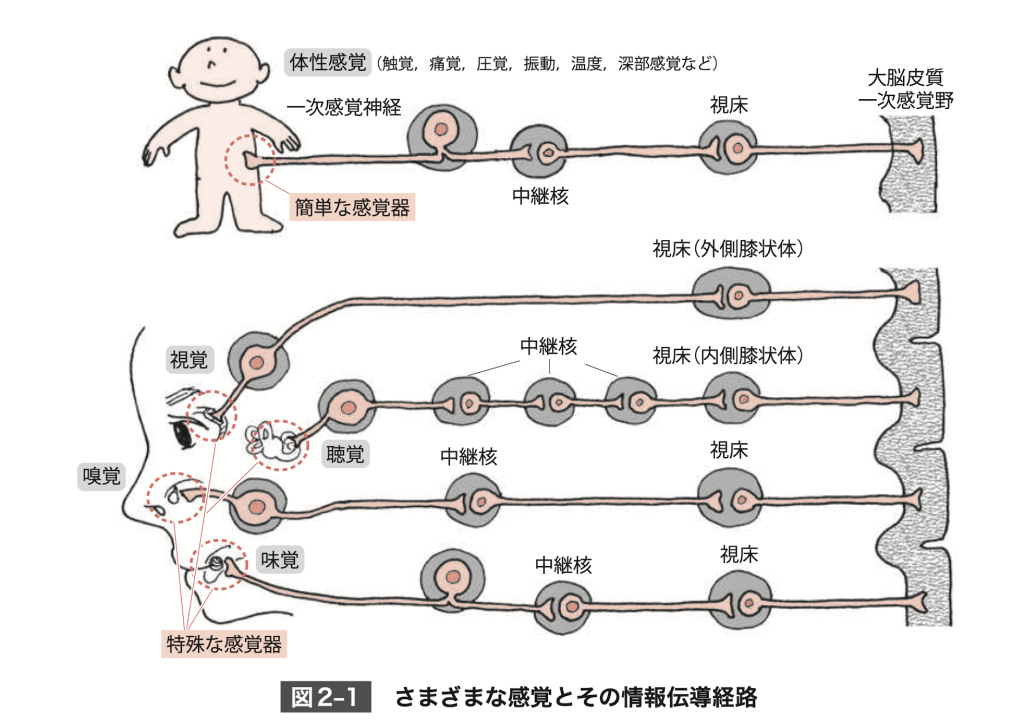

まずは共通フロー:受容器→一次求心性→脊髄→視床→皮質の流れ🧩

感覚入力の“幹線道路”を、5ステップで把握しましょう。

-

受容器(皮膚・筋紡錘・網膜・味蕾・前庭器官など)で刺激を電気信号化⚡

-

一次求心性ニューロン(末梢神経)→後根から脊髄へ🚏

-

二次ニューロンにスイッチし、(経路により)交叉して上行🧗

-

視床で中継・選別・統合(“乗り換え駅”)🚉

-

大脳皮質(体性感覚野・視覚野など)で最終処理→知覚として立ち上がる🎯

視床の役割がカギ!“中継・統合”で所見がこう変わる🧠💡

視床は多くの感覚情報が通過するハブです。

-

中継:適切な皮質領域へ“仕分け”。

-

統合:重要度(痛み・危険サインなど)の優先度付けに関与。

-

臨床所見:視床病変では対側の感覚低下・異常感覚(しびれ、熱痛の異常など)、場合により不快性の強い痛み(視床痛)を呈することがあります。

看護では、「どの範囲が、どの質で、左右差は?」を丁寧に聴取・評価することで、視床関与を示唆できる場面があります🔎

経路別の押さえどころ:後索‐内側毛帯系 vs 脊髄視床路のチート表📊

ベッドサイド評価と直結する2大上行路を比べて把握しましょう。

| 項目 | 後索‐内側毛帯系(DCML) | 脊髄視床路(STT) |

|---|---|---|

| 主に運ぶ感覚 | 触圧の精細さ・振動覚・位置覚(深部覚) | 痛覚・温度覚・粗大触圧 |

| 交叉の場所 | 延髄で交叉(高位で交叉) | 脊髄レベルで早期に交叉 |

| 臨床のキーワード | 物体識別・二点識別・振動覚低下 | ピンプリック・温冷識別の障害 |

| 現場の簡便テスト | 音叉128Hz、母趾位置覚、二点識別 | ピンプリック、温冷チューブ、軽擦痛覚 |

| 典型疾患の一例 | 脊髄後索障害、ビタミン欠乏、末梢神経障害 | 末梢/根障害、脊髄病変、視床・皮質病変 |

| 所見の“左右”の考え方 | 病変が交叉前なら同側、交叉後なら対側 | 多くは早期交叉なので対側に出やすい |

損傷部位で何が起きる?対側感覚障害など臨床所見のつながり🧭

「どこがやられると、どの感覚が、どちら側に出るの?」をひと目で。

| 病変部位 | 代表例 | 予想される感覚障害 | 左右の出方 | 看護の要点 |

|---|---|---|---|---|

| 末梢神経 | 糖尿病性ニューロパチー | 手袋靴下型の遠位優位低下(触・振動) | 左右対称が多い | 足底保護感覚、転倒・足病変予防 |

| 神経根 | 頸/腰椎症 | デルマトームに一致した痛み/しびれ | 片側優位 | 体位での増悪、ADL影響評価 |

| 脊髄半側(ブラウン・セカール) | 外傷・腫瘍 | 同側:後索系低下/対側:痛温覚低下 | 交差パターンが鍵 | 見守り強化、皮膚損傷リスク管理 |

| 延髄~脳幹 | 梗塞 | 交叉中のため複合した左右所見 | 多彩 | バイタル・嚥下・呼吸の安全管理 |

| 視床 | 視床出血/梗塞 | 対側の多感覚低下、異常感覚 | 対側 | 痛み訴えの質と範囲の詳細聴取 |

| 大脳皮質(体性感覚野) | 梗塞 | 対側の識別能低下(精細触覚・二点識別) | 対側 | 微細テストで差が出やすい、ADL影響評価 |

申し送りの型:「部位(例:右視床)→左右(対側)→どの感覚(痛温/振動/位置)→リスク(転倒/誤嚥等)→今日の介入」で簡潔に📝

ミニ症例で確認:どの経路が疑わしい?(秒で判断クイズ)⏱️🧠

Q1. 左足のピンプリックと温度が鈍いが、振動覚・位置覚は保たれる。病変はどの経路優位?

→ A. 脊髄視床路(痛温)。対側かどうかは病巣レベルと交叉タイミングを確認。

Q2. 右手の二点識別と振動覚が低下、痛温は比較的保たれる。どの経路?交叉前後は?

→ A. 後索‐内側毛帯系(DCML)。延髄で交叉するため、病変レベルで左右所見が変わることに注意。

Q3. 視床出血後、左半身の触覚・痛温・振動覚が全体に鈍い。左右は?

→ A. 対側(右視床→左半身)の多感覚低下。視床痛の可能性にも留意。

現場TIPS:クイズを申し送り前の1分チェックにすると、チーム全体の“同じ見方”がそろって事故予防に効きます🙌

高齢者で落ちやすい感覚TOP5と今日からできる対策🧓⚠️

加齢にともなう感覚の変化は、転倒・誤嚥・低栄養・せん妄などのリスクに直結します。

ここでは看護の現場で“今日からできる”対策にフォーカスし、観察→判断→介入→再評価までをサクっと回せる形で整理しますね😊❤️

①視覚:眩しさ・コントラスト低下で“見間違い”が増える👀

| 観点 | 早期サイン | クイック評価(1分) | 今日の介入 | 再評価 | 記録例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 視覚 | まぶしさ、段差つまづき、掲示の見落とし | 名札/時計の読め方、段差の認識、眩しさ訴え | 照度とコントラスト調整、グレア(反射)除去、眼鏡清拭・装着確認、床まわり整理 | 日中・夜間で各1回 | 「昼:照度↑/眩しさ(-)。段差認識良好、転倒リスク軽減」 |

②聴覚:聞き取りにくさは“コミュ不足→不穏”につながる👂

| 観点 | 早期サイン | クイック評価(1分) | 今日の介入 | 再評価 | 記録例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 聴覚 | 聞き返し増、独語、応答遅延 | 正面から短文で話し復唱できるか、補聴器の電池/装着 | ノイズ低減、はっきりゆっくり・短文、補聴器調整、筆談ボード準備 | 申し送り前に1回 | 「補聴器右装着/作動良好。復唱可、筆談併用で理解度↑」 |

③平衡・深部感覚:ふらつき→転倒リスクに直結🧭

| 観点 | 早期サイン | クイック評価(1分) | 今日の介入 | 再評価 | 記録例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 平衡/深部 | 立ち上がり時の不安定、閉眼で揺れる | 立位(開眼→閉眼)で動揺、足底感覚(軽い触刺激) | 見守り強化、歩行補助具適合、夜間導線確保、滑りにくい履物、ベッド高適正化 | 起立・歩行前に都度 | 「閉眼で動揺↑。夜間導線確保・見守りで転倒なし」 |

④嗅覚:匂いの鈍さは食欲低下につながりやすい👃

| 観点 | 早期サイン | クイック評価(1分) | 今日の介入 | 再評価 | 記録例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 嗅覚 | 食が進まない、匂いに反応薄 | コーヒー/石けん等の識別(安全に配慮) | 口腔ケア、換気と強い芳香のコントロール、温度と見た目を工夫 | 食前後 | 「嗅覚低下訴え。温度↑/香り控えめで摂取量+2割」 |

⑤味覚:味の鈍さは低栄養・誤嚥の遠因に👅

| 観点 | 早期サイン | クイック評価(1分) | 今日の介入 | 再評価 | 記録例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 味覚 | 「味がしない」嗜好変化、むせ増 | 甘味/塩味の識別(医師指示の範囲で) | 温度・食形態の調整、味付けの最適化、水分/唾液ケア、NST相談 | 毎食時 | 「甘味>塩味で識別。とろみ付与でむせ(-)、摂取量↑」 |

家族・多職種と組むポイント:説明文例と合意形成のコツ🤝🗣️

-

説明の型(短文):「ご家族の○○さんは、視覚と平衡感覚が少し弱いご様子です。転倒予防のため照明と導線を工夫しています。一緒に片付けを続けてもよろしいですか?」

-

同意の取り方:選択肢を示す(例:照度A/B、歩行時の見守りレベル)→メリット/リスクを1文ずつ提示→最終確認。

-

連携の要点:OT/PTへ歩行・バランス再評価依頼、栄養士へ嗅味覚低下対応メニュー相談、STへ嚥下スクリーニング依頼。

-

KPI(評価指標):転倒ゼロ、食事摂取量↑、夜間不穏↓、筆談/復唱での理解度↑。

まずは1つだけでもOKです。

「照度と導線」「補聴器とノイズ」「口腔ケアと温度」など、セットで回すと効果が実感しやすいですよ✨

ベッドサイドでの感覚アセスメント:これだけ見ればOKチェック🩺✅

ここからは現場でそのまま使える型に落とし込みます。

まず何を観るかを一覧でそろえ、つぎに手順の5ステップ、見逃しやすい赤旗サイン、そして記録テンプレと声かけ例まで揃えました。ポケットに入るメモのつもりで、サクッと確認してから患者さんのところへ行きましょう😊💨

観察項目リスト:意識・コミュ・表在/深部・位置覚・痛覚・平衡📝

| 領域 | みるポイント | クイックテスト(〜1分) | 必要物品 | 頻度の目安 | 申し送りキー |

|---|---|---|---|---|---|

| 意識 | 覚醒度・見当識 | 呼名反応、日時・場所 | なし | シフト開始/変化時 | JCS/GCS、変化の有無 |

| コミュ | 受け答え・理解 | 短文指示→復唱 | 補聴器/筆談具 | ラウンド毎 | 復唱可否、理解度 |

| 表在覚 | 触・温冷・痛 | 綿球/温冷/ピンプリック | 綿球、温冷チューブ、安全ピン | 変化時/週1ベース | 左右差、遠位優位 |

| 深部覚 | 振動・二点・識別 | 音叉128Hz/二点識別 | 音叉、二点計 | 変化時/週1ベース | 後索系の所見 |

| 位置覚 | 趾/指の上下 | 目閉→上下方向回答 | なし | 変化時 | 反応時間/誤答率 |

| 痛覚 | 鋭鈍・NRS | ピンプリック/NRS | 安全ピン/痛みスケール | 痛み訴え時/定時 | 性状・部位・放散 |

| 平衡 | 立位・歩行・転倒 | 開眼→閉眼の動揺、歩行観察 | なし(見守り必須) | 歩行前/日中1回 | Romberg、見守りレベル |

手順の型:安全確保→説明→評価→再確認→記録の5ステップ🧭

-

安全確保:足元・導線・ベッド高・ナースコールを確認(転倒予防が最優先)🛡️

-

説明と同意:目的・方法・所要時間を短文で。補聴器/眼鏡は装着確認👂👓

-

評価:遠位→近位、左右交互、軽い刺激→強い刺激の順で実施(疲労/学習効果を避ける)🧪

-

再確認:異常が出た項目は再テスト+関連領域もクロスチェック🔁

-

記録:客観語句+数値+左右+部位+時刻。推測語(「たぶん」「おそらく」)は使わない📝

コツ:“同じ条件で同じ順序”を守ると、前回比較が正確になります📈

異常所見の見逃しゼロ:赤旗サインと緊急受診の判断軸🚨

| 赤旗サイン | 想定 | 直後の対応 | 直近の依頼/報告 |

|---|---|---|---|

| 突然の半側の感覚消失/しびれ | 脳血管イベント | 体位安静・バイタル測定・低血糖除外 | 速やかに医師報告、FAST確認 |

| 激しい頭痛+感覚異常/嘔気 | くも膜下/高血圧性脳症など | 安静・環境遮光・疼痛/NRS記録 | 医師へ至急報告 |

| 新規の閉眼ふらつき増悪 | 深部/前庭障害 | 転倒予防セット、歩行禁止 | PT/医師に評価依頼 |

| 進行性の遠位感覚低下 | 末梢神経障害 | 足底保護、靴/装具確認 | 糖尿病/栄養/薬剤確認を依頼 |

| 広範囲の痛み+冷汗/悪心 | 内臓痛(心筋虚血 等) | バイタル、酸素、嘔吐対策 | 直ちに医師連絡、12誘導準備 |

記録テンプレ(SOAP/フォーカス):そのまま使える文例🧾

SOAP 例

-

S: 「右足先がしびれる」と訴える。

-

O: 触覚:右足趾で低下(遠位優位)。振動覚:右足趾6秒、左12秒。位置覚:右誤答3/5。Romberg:閉眼で動揺↑。転倒歴(-)。

-

A: 右下肢の深部覚低下を疑う。歩行時転倒リスク中等度。

-

P: 夜間導線確保、見守り強化、歩行補助具適合確認。明朝PT再評価依頼、48時間後に再テスト。

フォーカスチャーティング 例(FDAR)

-

F(Focus): 感覚(深部)低下/転倒予防

-

D(Data): 振動覚・位置覚で右>左の低下。閉眼で動揺↑。

-

A(Action): ベッド高調整、ナースコール至近、スリッパ→滑り止め靴へ変更。

-

R(Response): 本日転倒(-)。歩行時の不安感↓を本人表明。

数値・左右・部位・条件(開眼/閉眼など)の4点セットを意識すると、再現性の高い記録になります✅

声かけ・同意の言い換え例:患者さんに伝わる説明フレーズ集🗣️💬

| 状況 | 標準フレーズ | 聴覚低下向け(視覚補助) | 不安が強い方向け |

|---|---|---|---|

| テスト前 | 「足先の感覚を軽く確認します。痛みは最小限で1分ほどですね。」 | カード提示:「今から“足の感覚”を確認します。1分。」 | 「不安があればすぐ止めます。合図は手を上げてください。」 |

| 触覚 | 「触れたら『はい』と教えてください。」 | 指差しカード(はい/いいえ) | 「ペースはゆっくりで大丈夫ですよ。」 |

| 痛覚 | 「鋭い/鈍いを教えてください。」 | 絵カード(⚡/🧱) | 「痛いときはすぐ言ってくださいね。」 |

| 平衡 | 「目を閉じます。支えていますので安心してください。」 | 身振りで閉眼を示す | 「ふらついたらすぐ座る合図をします。」 |

| まとめ | 「右足先で感覚が少し鈍いです。転倒予防のため、今夜は見守り強化しますね。」 |

ケースで理解!所見→看護判断→介入までの黄金ルート📋➡️🛡️

ここでは、実際のベッドサイドを想定して「観察 → 看護判断 → 介入 → 再評価」を一本道でたどります。

手順の型に当てはめるだけで動けるよう、各ケースを表でサクッと確認できる形にしました。

明日の勤務でそのまま使ってくださいね😊❤️

ケース1:視床出血後の対側感覚低下—まずは転倒を0にする👣🧠

| ステップ | 具体 | ポイント |

|---|---|---|

| 観察 | 左半身の触覚・痛温・振動覚の低下、閉眼で動揺↑、段差認識あいまい | 「対側の多感覚低下」は視床関与を示唆 |

| 看護判断 | 転倒リスク中等度以上。夜間の導線・見守りレベルを引き上げる | 閉眼時増悪は深部/平衡も併走しやすい |

| 介入 | 1) ベッド高適正化・照度とコントラスト調整 2) 立位・歩行時の必ず見守り 3) 足底保護(滑りにくい靴) 4) トイレコール徹底 |

条件を固定(同じ照度・同じ靴)で効果判定しやすく |

| 再評価(KPI) | 夜間転倒0、閉眼動揺↓、段差誤認なし、自己申告の安心度↑ | 同じ時間帯で評価して比較する |

申し送り例

-

S:左半身の感覚低下あり、夜間ふらつき。

-

O:視床病変後。閉眼で動揺増。

-

A:転倒中等度。導線・照度調整で改善傾向。

-

R:今夜も見守り強化、歩行時は声かけ開始。朝のRomberg再評価予定。

ケース2:糖尿病性ニューロパチー—足病変予防と痛みの二本立て🦶🔥

| ステップ | 具体 | ポイント |

|---|---|---|

| 観察 | 足趾の触覚/振動覚低下(遠位優位)、ピンプリックで鈍化、夜間痛・焼ける痛み | 手袋靴下型の分布に注目 |

| 看護判断 | 足病変(潰瘍)リスク↑+睡眠障害。 歩行安全も要配慮 |

痛みスケールと足底保護感覚をセットで見る |

| 介入 | 1) 足浴→保湿→爪ケア教育 2) 靴/インソール適合 3) 就寝前の鎮痛・温度調整 4) 低温熱傷/外傷予防の指導 |

セルフチェック表を渡して習慣化 |

| 再評価(KPI) | 皮膚損傷0、NRS↓、夜間覚醒↓、歩行時の不安↓ | 週次で写真記録を残すと変化が見える👀 |

記録テンプレ(抜粋)

-

O:振動覚 右足趾5秒/左7秒、触覚遠位で低下。足底に角化あり、発赤/潰瘍(-)。

-

P:保湿・靴適合・セルフチェック教育実施。1週間後に皮膚再評価📸。

ケース3:認知症+聴覚低下—コミュ設計でせん妄予防🗣️🛌

| ステップ | 具体 | ポイント |

|---|---|---|

| 観察 | 質問の聞き返し増、夕方の不穏、独語。補聴器は片側のみ装着 | ノイズ環境と補助具の稼働をまず確認 |

| 看護判断 | 情報入力不足→了解度低下→不安→不穏(せん妄リスク) | 入力を増やせば行動が落ち着く可能性 |

| 介入 | 1) 補聴器両側/電池確認 2) 正面から短文+復唱 3) 夕方の刺激低減(照度/ノイズ) 4) 筆談カード/指差し表 |

家族の声や写真など“既知の刺激”も有効 |

| 再評価(KPI) | 夕方不穏回数↓、復唱成功率↑、睡眠中断↓ | 時間帯別に指標を持つと改善が見える⏰ |

声かけ例

「○○さん、今からお薬の話を短くしますね。聞こえたら“はい”と言ってください。」→復唱:「朝1回飲みます」✅

介入評価の振り返り:何を指標に“効いた”と判断する?📈🔁

| ドメイン | 指標(例) | 期間 | 次の一手 |

|---|---|---|---|

| 安全 | 転倒件数、見守りレベル、Romberg所見 | 24–72時間 | 靴/導線/照度の個別最適化 |

| 痛み | NRS、夜間覚醒回数、ADL影響 | 48–72時間 | 鎮痛リジメ調整、温度・体位工夫 |

| 栄養/嚥下 | 摂取量、むせ回数、体重変動 | 1–2週間 | 食形態と口腔ケアを強化、ST/NST連携 |

| コミュ | 復唱成功率、筆談利用率、不穏回数 | 72時間 | ノイズ管理、補聴器整備、家族参加 |

| 皮膚/足 | 発赤/潰瘍の有無、セルフチェック達成率 | 1–4週間 | 保湿・装具・教育の継続と写真記録 |

コツ:同じ条件・同じ時間帯で再評価し、数値+具体所見で記録するとチームで共有しやすいですよ📝✨

まとめ:明日のケアが変わる感覚機能の使い方💪🌟

ここまで読んでくださってありがとうございます😊

最後は一気に要点整理→明日のアクション→配布物の案内の順で締めます。

ポケットから取り出せる“型”にしておくと、実習や夜勤でブレずに動けますよ❤️

今日の要点3つ:分類・視床・アセスメントの直結🧠✅

以下の3点だけ、まずは確実に押さえましょう。

| 要点 | なぜ大事? | ベッドサイドでの合言葉 |

|---|---|---|

| ① 感覚の3分類(特殊・体性・内臓) | どの感覚が落ちているかの出発点になる | 「と・たい・ないで仕分け!」 |

| ② 視床=中継&統合のハブ | 障害で対側の多感覚低下が出やすい | 「左右差?対側?視床関与を疑う」 |

| ③ 評価は“同条件・同順序” | 前回比較の再現性が上がる | 「遠位→近位/左右交互/軽→強」 |

明日のアクション3つ:観察→対策→再評価を回す🚀

「やること」を1分で動ける形に分解しました。

| アクション | 1分チェック | KPI(指標) | 記録の置き場 |

|---|---|---|---|

| A. 転倒予防のコア | 開眼→閉眼でふらつき、足底感覚 | 転倒0、Romberg改善 | SOAP O(所見)/P(見守り強化) |

| B. コミュ確保(聴覚) | 正面短文→復唱できるか、補聴器作動 | 復唱率↑、不穏↓ | FDAR D/A(復唱と環境調整) |

| C. 食思・嚥下の底上げ(嗅味覚) | 食前後の摂取量、むせ回数 | 摂取量↑、むせ↓ | SOAP A/P(形態/温度調整→再評価) |

まずはAの1つでもOK。成功体験が積み上がると、B・Cも自然と回せます😉

ここまで一緒に進めてきて、ほんとうにお疲れさまでした😊

「と・たい・ないで仕分け」「視床=ハブ」「同条件・同順序」の3つを胸ポケットに。

明日の観察が、きっともっとクリアになりますよ❤️

<参考・引用>