「患者さんが“しびれる”って言ってるけど、どの感覚の異常なんだろう…?」

「触覚とか痛覚とか、種類は覚えたけど、実際のケアでどう活かせばいいの?」

そんなお悩みはありませんか??

この記事では

- 感覚の種類(特殊・体性・内臓)の違い

- 感覚低下を見抜く観察ポイント

- 臨床でのケア・報告の実践例

が分かりますよ♪

結論👉

感覚の種類を理解することは、患者の安全管理や異常の早期発見につながる重要なスキルです🩺

特に感覚低下や麻痺がある患者では、「どの感覚がどの程度失われているか」を正しく把握することが、転倒・褥瘡・誤嚥などの予防につながります。

この記事では、新人看護師が臨床でよく出会う「感覚の種類」について、観察・ケア・報告の3ステップで実践に活かせるようやさしく解説します😊

| 関連記事を読む📖 感覚機能とは? 看護で使える分類・神経経路・アセスメント完全ガイド🩺🧠 |

感覚機能とは?|臨床で押さえたい“体のセンサー”の基本

「感覚」は、私たちの体が外界や内部の変化を感じ取るための情報センサーです。

新人看護師さんにとっては、患者の異常をいち早く察知するための“基礎力”とも言えます。

まずは、感覚の仕組みと役割を整理していきましょう。

感覚の定義と看護での意義

感覚とは、「刺激を受け取って脳に伝える仕組み」です。

痛み・温度・圧力・光・音など、さまざまな刺激を受容器(receptor)がキャッチし、感覚神経を通して中枢(脳や脊髄)へ情報を届けます。

看護の場面では、以下のような場面で感覚機能を意識することが大切です。

- 褥瘡・転倒・やけどなどのリスクアセスメント

- 麻痺・しびれなど神経症状の観察

- 感覚障害によるADL低下や安全管理

つまり、感覚機能の理解は「患者の異常に気づく力」を育てる第一歩なのです🩺

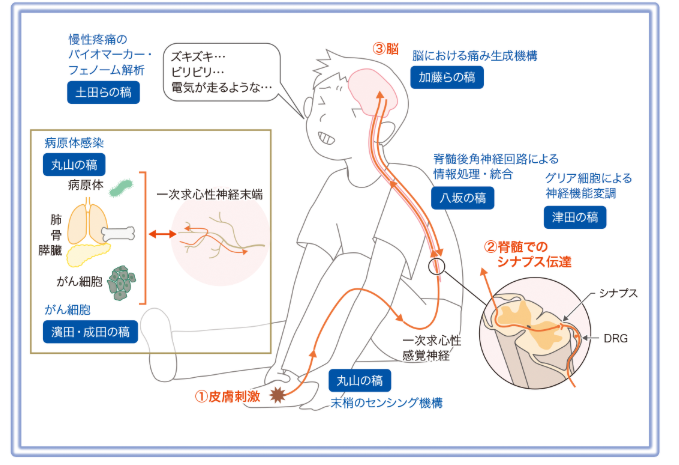

感覚受容器から中枢までの流れ(図で理解しよう)

感覚の伝わり方をイメージで整理すると分かりやすいです。

①刺激 → ②受容器で感知 → ③感覚神経を伝導 → ④脊髄・視床 → ⑤大脳皮質で認識

この流れのどこかで障害が起こると、感覚が鈍くなったり、異常な感覚(しびれ・痛みなど)が生じます。

臨床では「どの段階の障害か」を意識することで、観察の焦点を絞ることができます。

感覚が低下するとどうなる?現場でのリスク例

| 感覚の種類 | 低下・障害の例 | 看護でのリスク |

|---|---|---|

| 触覚・痛覚 | 褥瘡・やけど・外傷に気づかない | 皮膚損傷の遅発発見 |

| 温冷覚 | お湯や冷却の温度感覚が鈍る | 温熱・冷却ケア時の事故 |

| 位置覚・振動覚 | 手足の位置がわからない・ふらつき | 転倒リスク増加 |

観察の目を育てていきましょう😊

感覚の分類を整理しよう|特殊・体性・内臓感覚の違い

感覚と一言でいっても、種類は大きく3つに分けられます。

新人看護師が押さえておきたいのは、それぞれの感覚がどんな刺激をキャッチし、どんな臨床場面で重要になるのかという点です。

特殊感覚とは(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚)

特殊感覚は、特定の器官に限られた感覚で、外界からの刺激を感じ取ります。

- 視覚:目(網膜)で光刺激を感じる

- 聴覚:耳(蝸牛)で音の振動を感知する

- 嗅覚:鼻(嗅上皮)でにおい分子を識別

- 味覚:舌(味蕾)で味を感じる

- 平衡覚:三半規管や前庭で体のバランスを感じる

これらは日常生活動作や安全行動(歩行・食事・環境認知)に関係しており、障害があると転倒・誤嚥・空間認識の低下などにつながります。

体性感覚とは(表在感覚・深部感覚)

体性感覚は、皮膚・筋・関節など体全体からの刺激を感じ取る感覚で、次の2種類があります。

| 分類 | 具体的な感覚 | 臨床でのポイント |

|---|---|---|

| 表在感覚 | 触覚・痛覚・温冷覚 | 褥瘡・外傷・熱傷など皮膚トラブルの早期発見に重要 |

| 深部感覚 | 位置覚・運動覚・振動覚 | 手足の動きやバランス感覚に関与し、転倒リスクと関連 |

たとえば「痛みを感じない患者」では、表在感覚が低下している可能性があります。

一方で、「足の位置が分かりにくい」「ふらつく」といった場合は深部感覚に異常があるかもしれません。

内臓感覚とは(臓器からの感覚)

内臓感覚は、胃や腸、心臓、膀胱などの内臓から伝わる感覚です。

たとえば、吐き気・胸の圧迫感・尿意・便意などがこれにあたります。

内臓感覚は痛みの部位がはっきりしないことも多く、「関連痛」として現れるのが特徴です。

このため、「どこが痛いのか分からない」訴えには注意が必要です。

心筋梗塞や膵炎などのように、内臓由来の痛みが肩や背中に放散するケースもあります。

分類ごとの受容器・神経経路・看護観察ポイント

| 感覚の種類 | 受容器 | 主な神経経路 | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|---|

| 特殊感覚 | 目・耳・鼻・舌・前庭器官 | 脳神経(Ⅱ〜Ⅷ)を介して大脳へ | 視覚・聴覚障害による転倒や誤認のリスク |

| 体性感覚 | 皮膚・筋・関節 | 脊髄後索・視床を経由し大脳皮質へ | 感覚鈍麻・しびれ・触刺激への反応を観察 |

| 内臓感覚 | 臓器の自由神経終末 | 内臓求心性神経を介して脊髄・視床へ | 関連痛・不快感の訴え部位に注意 |

臨床では“どの感覚が低下しているか”を結びつけて観察してくださいね😊

観察とケアに活かす感覚評価

ここでは、新人看護師が臨床で実際に行う「感覚の観察・評価・ケア」について整理します。

感覚の種類ごとに、どのように確認し、どんな点に注意すべきかを理解しておくことが大切です。

表在感覚(触覚・痛覚・温冷覚)の確認方法

表在感覚は皮膚の表面で感じる感覚で、褥瘡や火傷などの早期発見に直結します。

以下のような手順で確認します。

- 触覚:ガーゼや綿棒で軽く皮膚に触れ、左右差を比較

- 痛覚:安全ピンなどで軽く刺激し、「チクッとする感じ」があるか確認

- 温冷覚:温かい試験管・冷たい試験管を交互に当てて識別を確認

観察では「左右差」「部位差」「反応の遅れ」を見ます。

反応が鈍い・わからない場合は、末梢神経障害や脊髄病変の可能性も考えましょう。

深部感覚(位置覚・振動覚)の評価ポイント

深部感覚は体の動きや姿勢を把握するための感覚です。

患者のバランス・歩行能力にも影響するため、転倒予防の観点からも重要です。

- 位置覚:指や足趾を上下に動かし、どちらに動いたか答えてもらう

- 振動覚:音叉を骨に当て、「振動が分かるか」「いつ消えたか」を確認

振動覚が早く消失する場合は、糖尿病性ニューロパチーや末梢循環障害の可能性があります。

また、感覚低下によるバランス不良は転倒の大きな原因のひとつです。

感覚異常がある患者への安全管理ケア

感覚が鈍くなったり失われている患者では、「気づけないリスク」に注意が必要です。

以下のようなケアを意識しましょう。

| 観察項目 | 看護ケアのポイント | 目的 |

|---|---|---|

| 皮膚の色・熱感・圧痕 | 1日数回のスキンチェックで早期発見 | 褥瘡や外傷を防ぐ |

| 温度刺激への反応 | 温罨法・冷罨法時は必ず温度を確認 | 熱傷・凍傷防止 |

| 立ち上がり・歩行時のふらつき | 見守り・補助具の使用・環境整備 | 転倒リスクの低減 |

このように、感覚の評価結果をもとに個別性のあるケア計画を立てることが、新人看護師に求められる重要な実践力です🩺

一人ひとりの“いつもと違う”に目を向けていきましょう😊

新人看護師が見落としやすい感覚低下のサイン

「いつもの患者さん、今日は少し歩き方が違う?」――そんな小さな違和感が、重大なサインであることがあります。

ここでは、見逃しやすい感覚低下の兆候と、病態別の観察ポイント、報告のコツを整理します。

左右差・遠位優位・しびれ・感覚鈍麻の見抜き方

感覚の変化は「左右差」「末端からの広がり」「性状の違い」に注目すると発見しやすくなります。

| サイン | 具体例 | 観察のコツ | 次の一手 |

|---|---|---|---|

| 左右差 | 右手は冷刺激が分かるのに、左手は反応が弱い | 同じ刺激・同じ強さで左右を交互に比較 | 神経学的評価の追加、上長へ共有 |

| 遠位優位 | 足趾から「しびれ」が上行してくる | 趾→足背→下腿の順に範囲をマッピング | 振動覚・位置覚も評価、転倒対策の強化 |

| 感覚鈍麻 | 痛刺激に「鈍い」「分からない」と表現 | 刺激の種類(触・痛・温冷)を切り替え比較 | スキンケア強化、熱傷・褥瘡の予防策徹底 |

| 異常感覚 | 「焼けるような痛み」「ビリビリする」 | VAS等で強さを定量化、増悪要因を同定 | 鎮痛・保温/保護などのケア、医師へ報告 |

評価は、同一条件での反復比較が基本です。

刺激の強さ・部位・順序をそろえて、変化を時系列で捉えましょう。

脳卒中・糖尿病・末梢神経障害での観察ポイント

代表的な病態ごとに、見落としやすい観察ポイントを押さえます。

| 病態 | よくある感覚変化 | 観察の焦点 | リスクとケア |

|---|---|---|---|

| 脳卒中 | 片側の表在感覚低下、位置覚障害 | 左右差、顔面・上肢・下肢の段階的評価 | 転倒・熱傷リスク→見守り、温冷刺激の安全確認 |

| 糖尿病 | 遠位対称性のしびれ、振動覚低下 | 足部の振動覚・しびれ範囲、足潰瘍の早期兆候 | フットケア、履物・圧迫ポイントの確認 |

| 末梢神経障害(薬剤/圧迫など) | 手袋・靴下型の異常感覚、温冷覚低下 | 開始時期と進行、誘因(体位・装具・薬歴) | 体位調整、圧迫回避、疼痛対策と保護 |

医師・先輩への報告のコツ(伝え方の例文つき)

報告は「部位・種類・程度・時間経過・機能影響」を簡潔に。客観的事実+患者の訴えを組み合わせます。

- 例1:左右差の新規出現

「本日10時、左上肢の痛覚が右と比べて低下しています。綿棒の触刺激は左右同等ですが、針刺激はVAS2/10で鈍い反応です。今朝の評価では左右差なしでした。」

- 例2:遠位優位の進行

「昨日夕から足趾のしびれを自覚、今朝は足背まで範囲が拡大しています。振動覚は両側第1中足骨頭で早期消失、歩行時ふらつきがあり見守りが必要です。」

- 例3:安全管理が必要なケース

「温罨法中に熱感の自覚が乏しく、皮膚発赤を認めました。温度計再確認し、罨法を中止・冷却実施。以降は温度上限を設定し、接触時間を短縮します。」

再評価の予定まで添えるとベスト🩺

感覚ケアを日常看護に取り入れるヒント

感覚の変化は、患者の安全だけでなく、安心感や生活の質(QOL)にも深く関係します。

ここでは、新人看護師がすぐに実践できる「感覚ケアの工夫」を紹介します。

リスクアセスメントと転倒予防の関係

感覚が低下している患者では、足元の段差・温度変化・痛みの気づきが遅れやすくなります。

転倒予防の視点では、感覚評価を以下のように活かしましょう。

- 深部感覚が低下 → 歩行補助具の使用・ベッド柵の調整

- 触覚・痛覚が鈍い → ベッド周囲の物品や電気コードの整理

- 温冷覚が鈍い → 温罨法・湯温チェックを看護師側で実施

特に高齢者や糖尿病患者では、「感じない=安全」とは限らないことを意識することが重要です。

日々の観察と安全環境の整備が、転倒や外傷を防ぐ最も確実な方法です。

患者の不安軽減につながる声かけと環境整備

感覚の変化によって、患者は「体の感覚が違う」「怖い」「動きづらい」と感じることがあります。

そんなときのケアは、“身体への安心感を取り戻す”視点が大切です。

- 声かけ:触れる前に「今から〇〇しますね」と伝える

- 照明:夜間は足元を明るくし、方向感覚を保つ

- ベッド環境:体位変換後は位置感覚の確認を促す

これらの小さな工夫が、患者の混乱を防ぎ、自己効力感の維持にもつながります。

ケーススタディで理解する:感覚変化をどう支える?

次のケースを通して、感覚ケアの実践をイメージしてみましょう。

ケース:右片麻痺が残る脳梗塞後の患者。リハビリ後に右手の痛覚が鈍く、食事中に熱い味噌汁をこぼしても気づかなかった。

アセスメント:右上肢の表在感覚低下があり、温度刺激に対する認識が鈍い。熱傷リスクが高い。

看護ケア:食事前に温度確認を看護師が実施。患者には「右手は熱さが分かりにくい」ことを説明し、左手で器を支えるよう助言。

効果:本人の理解が深まり、食事中の不安が軽減。安全行動の自立が促進された。

このように、感覚の評価→説明→環境調整までをセットで行うことが、安全で安心なケアにつながります。

「触れる」「声をかける」「確認する」――この3つができれば立派な感覚看護です🩺✨

✅まとめ|この記事で学べる感覚の種類と臨床応用

この記事のまとめポイント

この記事での再重要部位👉

- 感覚は「特殊」「体性」「内臓」の3つに分類される

- 表在感覚・深部感覚の評価は転倒・褥瘡予防に直結する

- 感覚低下を早期に発見し、安全・安心なケアへつなげよう

感覚の理解は、ただの知識ではなく、患者の安全を守るための「観察力」に直結します。

感覚低下を見逃さず、日常ケアの中で少しずつ気づける力を磨いていきましょう。

でも最初は「比べる・記録する・もう一度見る」で十分!焦らず一歩ずつ、自分の“観察眼”を育てていこう🩺🌸

以上、「感覚の種類」についての看護実践記事でした。

感覚は患者の「小さな変化」を見逃さないための大切なヒントです。

日々の観察に活かして、より安全で質の高い看護を目指していきましょう😊

<参考・引用>

看護roo!

日本看護協会出版会『基礎看護技術Ⅰ』

日本糖尿病療養指導士会

一般社団法人日本終末期ケア協会

日本通所ケア研究会