「化膿性脊椎炎の患者さんを担当することになったけど、経験が浅くて不安だな…💦」

「長期臥床の患者さん、褥瘡とか廃用症候群が心配。どう看護したらいいの?」

「忙しい中でも、患者さんの苦痛を和らしてあげたいけど、具体的に何をすればいいんだろう?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

- 化膿性脊椎炎の基礎知識(原因や症状、診断など)

- 治療の全体像と看護師の視点からのポイント

- 患者さんへの具体的な看護ケア(疼痛管理、安静臥床中の合併症予防、感染管理、精神的ケアまで!)

- 実践的な看護計画の立て方と具体例

が分かりますよ♪

化膿性脊椎炎の看護では、基礎知識の理解に加え、患者さんの状態を細やかにアセスメントし、個々に合わせた実践的なケアを提供することが何よりも重要なんです。

特に、長期療養による身体的・精神的な負担を軽減し、合併症を予防するための具体的なアプローチが求められます。

この記事では、化膿性脊椎炎の基本から、患者さんの苦痛を和らげ、安全で安楽な療養生活をサポートするための具体的な看護実践、さらには効率的な看護計画の立て方まで、皆さんの日々の看護に役立つ情報をギュッと凝縮してお届けしますね!✨

化膿性脊椎炎とは?看護師が知るべき基礎知識

化膿性脊椎炎は、脊椎に細菌が感染して炎症が起こる病気で、長期の治療や安静が必要になることもあります。

患者さんのつらい症状や不安に寄り添うために、看護師として私たちができることはたくさんありますよね。

ここでは、化膿性脊椎炎の基礎知識から、日々の看護に役立つ実践的なケアまで、ぎゅっとまとめてご紹介します!💪

化膿性脊椎炎ってどんな病気?📚

化膿性脊椎炎は、脊椎の骨や椎間板に細菌が感染して炎症を起こす病気なんです。

進行すると、強い痛みだけでなく、神経に影響が出て麻痺などの症状が出ることもあるので、早期発見と適切な治療がとっても大切になってきますよ。

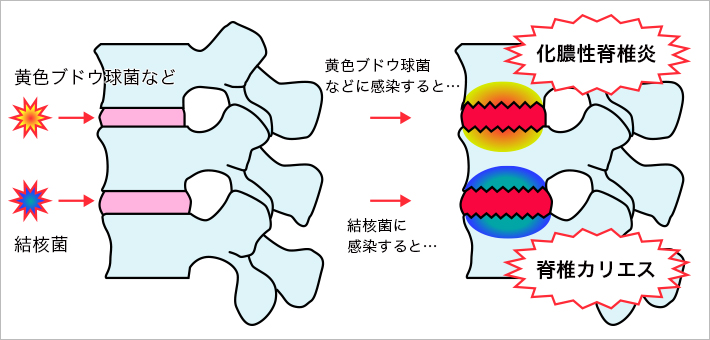

原因と感染経路

化膿性脊椎炎の最も多い原因菌は黄色ブドウ球菌で、他にも連鎖球菌や大腸菌が原因となることがあります。

感染経路は以下の3つに分類されます:

-

血行性感染(最も頻度が高い):他の感染巣から血液を介して脊椎に到達

-

近接した感染巣からの直達浸潤:咽頭壁への異物刺入、乱暴な気管内挿管など

-

医療処置による直達経路:椎間板造影、神経ブロック、手術など

血行性感染の先行感染としては、中耳炎、咽頭炎、慢性副鼻腔炎、齲歯、呼吸器感染症、皮膚感染症、尿路感染症などがあります。

主な症状と早期発見のサイン

化膿性脊椎炎の患者さんでよく見られる症状は、以下の通りです。特に注意したいのは、神経症状の有無です。

- 疼痛:感染部位(腰、背中、首など)の痛みで、安静にしていても続くことがあります。

- 発熱:感染による全身症状として現れます。

- 神経症状:手足のしびれ、麻痺、排泄のしづらさなど。これは脊髄や神経が圧迫されているサインなので、すぐに医師に報告しましょう!🚨

診断方法

診断には、血液検査で炎症の度合いを見たり、MRIやCTなどの画像診断で感染部位を特定したりします。特にMRIは、早期の病変を見つけるのにとても役立つんです。

化膿性脊椎炎の治療ってどんな感じ?💡

治療は、主に「保存療法」と「手術療法」の2つがあります。

看護師として、それぞれの治療がどのように進められるのかを理解しておくことは、患者さんへのケアや説明をする上でとっても重要です。

保存療法:抗菌薬と安静が基本!💊🛌

ほとんどの場合、まずは抗菌薬を使って感染を抑える治療から始めます。

同時に、炎症を落ち着かせ、脊椎への負担を減らすために、安静を保つことが大切です。

- 抗菌薬の投与と観察

- 種類と期間:原因菌に合った抗菌薬を、数週間から数ヶ月という長い期間にわたって投与することが多いです。点滴で投与されることも多いので、点滴ルートの管理も大切ですね。

- 副作用のチェック:アレルギー反応、吐き気、下痢、肝臓や腎臓への影響など、抗菌薬による副作用が出ていないか、患者さんの様子を注意深く観察してくださいね。何か異変があれば、すぐに医師に報告しましょう!

- 安静臥床のポイント

- なぜ安静が必要?:炎症部位の回復を促し、脊椎への負担を減らして、神経症状の悪化を防ぐためです。

- ポジショニング:患者さんが安楽に過ごせるように、クッションなどを活用して体位を工夫し、褥瘡(じょくそう)ができないようにすることも大切です。体位変換の際は、脊椎をひねらないよう、優しくゆっくりと行いましょう。

手術療法:こんな時に検討されます👨⚕️

保存療法だけでは効果がない場合や、神経症状が進行している場合、脊椎の不安定性が強い場合などに、手術が検討されることがあります。

- 手術の目的:感染した組織を取り除いたり、脊椎の安定性を回復させたりするのが主な目的です。

- 術後の看護:術後は、傷口の管理、痛みのコントロール、そして早期にリハビリを始められるようサポートすることが、看護師の大切な役割になります。ドレーンが入っている場合は、排液の量や性状をしっかり観察してくださいね。

多職種連携:みんなで患者さんを支える!🤝

化膿性脊椎炎の治療は、医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、栄養士など、本当にたくさんの職種が関わって行われます。私たち看護師は、患者さんの身近にいる存在として、これらの職種との情報共有や連携の「ハブ」となることも多いんです。チームで協力して、患者さんが最善のケアを受けられるようにサポートしていきましょう!

「子育てしながらもキャリアをあきらめたくない!」

「子供が小さいから理解がある職場で働きたい…」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

化膿性脊椎炎患者さんへの具体的な看護ケア📝

日々の業務の中で、化膿性脊椎炎の患者さんに対して「どんなケアをしたらいいんだろう?」と迷うこともあるかもしれませんね。

ここでは、特に重要なケアをいくつかピックアップして、具体的なポイントをご紹介します!🌟

疼痛管理:痛みを和らげる優しいケアを✨

患者さんにとって一番つらい症状の一つが痛みですよね。痛みを適切にアセスメントし、和らげることは、患者さんのQOL(生活の質)向上にも繋がります。

疼痛アセスメントの視点

| 評価項目 | 具体的な観察ポイント |

| 部位 | どこが痛いのか、指でさしてもらいましょう。 |

| 強さ | 「10段階でどのくらい痛いですか?」(NRS)や、痛みのスケールを活用しましょう。 |

| 性状 | ズキズキ、ジンジン、重いなど、どんな種類の痛みかを聞いてみましょう。 |

| 増悪・緩和因子 | どんな時に痛みが強くなるか、どうすれば和らぐかを確認します。 |

| 表情・行動 | 痛みが表情(顔をしかめるなど)や行動(体を動かさないなど)にどう表れているか観察しましょう。 |

具体的な疼痛緩和ケア

- 薬物療法:処方された鎮痛剤の効果発現時間や持続時間を把握し、効果が出ているか、眠気や吐き気などの副作用がないか確認します。

- 非薬物療法:

- ポジショニング:患者さんが一番楽な体位を探し、クッションなどを利用して体位を整えます。

- 温罨法・冷罨法:医師の指示があれば、温めたり冷やしたりすることも痛みの緩和に繋がります。(※感染部位の温罨法は注意が必要な場合があるので、必ず指示を確認してくださいね。)

- リラクゼーション:ゆっくり深呼吸を促したり、好きな音楽を流したりすることも、痛みの軽減に役立つことがあります。

安静臥床中の看護:合併症をしっかり予防!🛡️

長期の安静臥床は、褥瘡や筋力低下など、様々な合併症のリスクを高めます。

看護師の細やかなケアで、これらの合併症を予防し、患者さんの安全を守りましょう。

主な合併症と予防策

| 合併症の種類 | 予防のための看護ケアのポイント |

| 褥瘡予防 | 2時間ごとの体位変換を徹底。脊椎に負担をかけないよう、体をねじらず、ゆっくりと移動させましょう。 エアーマットやクッションを適切に配置し、骨突出部(かかと、仙骨部など)への圧迫を分散させます。 皮膚の状態を毎日観察し、発赤や皮膚剥離がないかチェックしましょう。 |

| 廃用症候群予防 | 長期臥床による筋力低下や関節拘縮を防ぐため、医師の指示に基づき、早期から関節可動域訓練(ROM訓練)を実施します。 ベッド上でできる簡単な運動(足首の底背屈など)を指導し、患者さんの自立を促します。 全身状態が安定していれば、ベッドサイドで上体を起こす練習など、徐々に活動量を増やしていきましょう。 |

| 呼吸器合併症予防 | 肺炎や無気肺を予防するため、深呼吸や咳を促します。 可能であれば体位ドレナージを行い、痰の排出を促します。 必要に応じて、呼吸理学療法士と連携しましょう。 |

| 深部静脈血栓症予防 | 下肢の循環を促すため、弾性ストッキングの着用やフットポンプの使用を検討します。(※医師の指示に従ってくださいね) 定期的に下肢の自動運動・他動運動を促します。 下肢の浮腫、発赤、疼痛の有無を観察し、異常があれば報告しましょう。 |

感染管理:清潔第一!二次感染を防ぐために🧤

化膿性脊椎炎は感染症なので、追加の感染を起こさないように、徹底した感染管理が必要です。

- バイタルサインと血液データの観察:

体温や脈拍などのバイタルサイン、そしてCRPや白血球数などの血液データは、炎症の度合いを示す重要な情報です。

これらの変化を見逃さないようにしましょう。発熱時は、悪寒や発汗、全身倦怠感なども細かく観察します。 - 清潔操作の徹底:

点滴ルートの管理、創部の処置、排泄ケアなど、患者さんに触れる際は、必ず手洗いや消毒を徹底してくださいね。

清潔な環境を保つことも、感染予防には欠かせません。 - 術後創部の観察:

手術を行った場合は、傷口の赤み、腫れ、痛み、そしてドレーンからの排液の量や性状を毎日しっかり観察しましょう。

何か気になることがあれば、すぐに医師に報告してください。

精神的ケア:心にも寄り添う看護を💖

長期の安静や痛みが続くことで、患者さんは精神的にもつらい思いをすることが少なくありません。

心のケアも、身体のケアと同じくらい大切にしてあげてくださいね。

- 傾聴と共感:

患者さんの不安や焦り、つらい気持ちを、まずはじっくりと耳を傾けて聴いてあげましょう。

「つらいですね」「よく頑張っていますね」と共感の言葉をかけるだけでも、患者さんは安心してくれるはずです。 - 情報提供:

病状や治療の進み具合、今後の見通しなど、患者さんが理解できる言葉で丁寧に説明しましょう。

情報が分かると、漠然とした不安が和らぎ、治療に前向きになれることがあります。 - 気分転換の支援:

安静が続く中で、少しでも気分転換ができるように、できる範囲で読書やテレビ鑑賞、面会を促したり、窓からの景色を楽しんでもらったりするのもいいですね。

患者さんの好きなことや興味を聞いて、提供できるものがないか考えてみましょう。

まとめ:看護師さんの力が、患者さんの希望になる!🌟

化膿性脊椎炎の患者さんへの看護は、単に病気を治すお手伝いをするだけではありません。

痛みに苦しむ患者さんの身体的苦痛を和らげ、長期の安静臥床による合併症を防ぎ、そして何よりも、不安な気持ちに寄り添い、希望を与えていくことが、私たち看護師の大切な役割なんです。

日々の忙しい業務の中で大変なことも多いと思いますが、皆さんの細やかな観察と、患者さんへの温かいケアが、きっと患者さんの回復への大きな力になります。

これからも一緒に頑張っていきましょうね!応援しています!🎌