「モニターに“PVC”って出たけど、これって危ないのかな…?」

「RonT型って何?Lown分類ってどうやって判断するの?」

「報告すべきなのか、様子見でいいのか迷う…😢」

そんなお悩みを抱えたこと、ありませんか?

看護師として心電図モニターを見ていると、“PVC(心室性期外収縮)”はよく出会う波形ですよね。

でも、その見分け方や重症度の判断、どう対応するかって、意外と難しいものです💦

この記事では、

-

PVCってどんな波形なの?PACとの違いは?

-

Lown分類やRonT型など、重症度の判断ポイント

-

観察・報告のコツや実践フローチャート📋

-

現場で迷わないための対応ステップ

が分かりますよ♪

PVC期外収縮は、「どんな波形か」「どれくらい危険か」「どう対応するか」の3点をおさえることで、現場での判断と報告に自信が持てます✨

特にLown分類やRonT型を知っておくことで、重大な不整脈への進展を早く察知することができます!

心電図上のPVCの見分け方から、重症度の分類、看護師としての対応の流れまでを、イラストやフローチャート付きでわかりやすく解説していきます😊

今日からの実践に活かせる内容ばかりなので、ぜひ最後まで読んでくださいね💡

①【PVC期外収縮って何?】仕組みと波形の基本をやさしく解説✨

心電図モニターで「PVC」という表示を見たことがある方、多いのではないでしょうか?

「また期外収縮か…」と見過ごしてしまいがちですが、実はその背景に重要なリスクが隠れていることもあるんです😣

ここでは、PVC(心室性期外収縮)ってどんなものか、どこから来るのか、そして心電図でどう見えるのかまで、やさしく丁寧に整理していきますね✨

そもそも「期外収縮」ってどんなもの?❤️

期外収縮とは、本来の心拍リズム(洞調律)とは違った“予定外のタイミング”で発生する心拍のことです。

心臓が「早く1回余分に打ってしまう」イメージですね💓

これは洞結節以外の場所から刺激が出ることで起こります。

期外収縮には主に以下の2種類があります👇

| 種類 | 起こる場所 | 特徴 |

|---|---|---|

| PAC(上室性期外収縮) | 心房など、心室より上の部位 | QRS波形はほぼ正常、P波が変化または重なることも |

| PVC(心室性期外収縮) | 心室内 | QRSが幅広く変形し、P波は見られないことが多い |

このうちPVCは、心室から出るため「より異常な拍動」として警戒が必要になります⚡

PVCはどこからくるの?発生のしくみ🧠

PVC(心室性期外収縮)は、心室の筋肉細胞が“異常な刺激”を出してしまうことで発生します。

その刺激が、洞結節のタイミングを待たずに心室を収縮させてしまうんですね。

発生の背景には、以下のような原因があります👇

| 原因カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 心疾患関連 | 心筋梗塞、心不全、心筋症など |

| 電解質異常 | 低カリウム血症、マグネシウム不足など |

| 薬剤 | デジタリス、抗不整脈薬の副作用 |

| 身体的・精神的ストレス | 疲労、睡眠不足、カフェイン、喫煙など |

PVCは「1回だけの拍動異常」で終わることもありますが、頻発したり連発したりする場合には、致死的不整脈につながるリスクが高まります⚠

心電図でどう見える?波形の特徴📉

PVCは心電図で比較的分かりやすい波形を示します😊

特徴を以下にまとめます👇

| 項目 | PVCの波形の特徴 |

|---|---|

| QRS波 | 幅広く(0.12秒以上)、変形している |

| P波 | 通常は先行せず、P波は見られないことが多い |

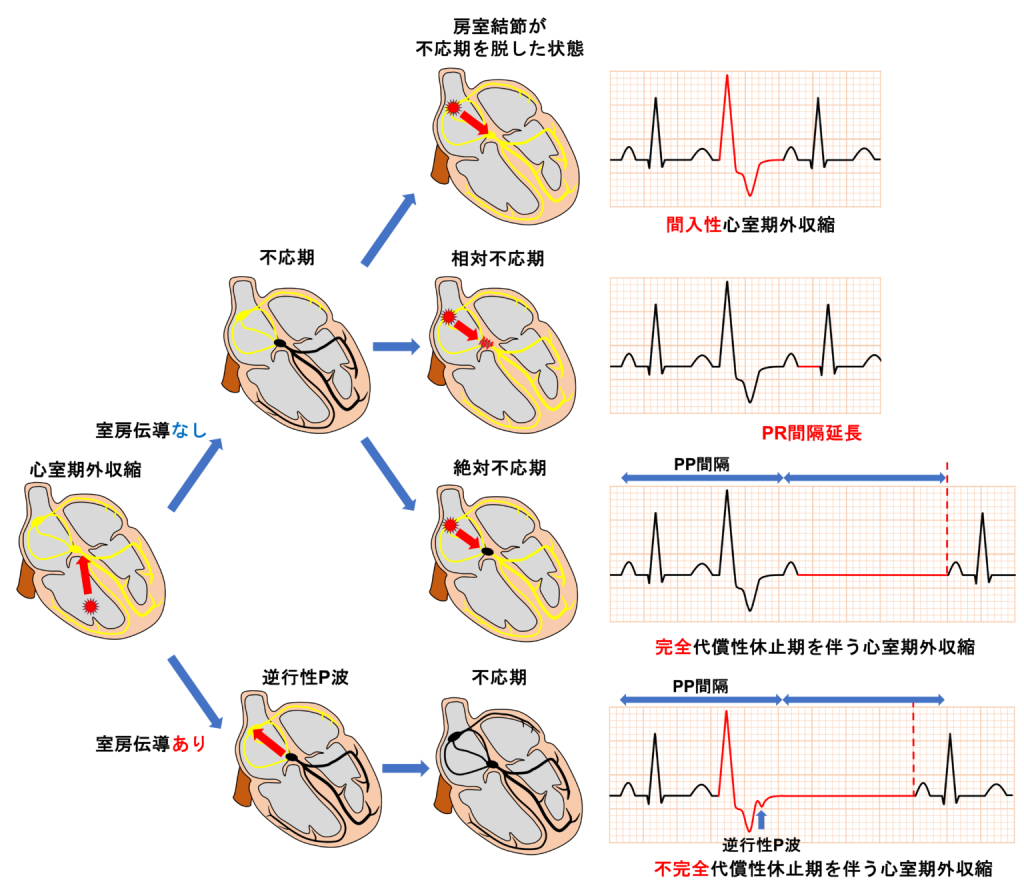

| RR間隔 | PVCの後に代償性休止が起こる(次の正常拍まで間があく) |

| リズム | 不規則になる |

特に「QRSが幅広い」「P波が見えない」「代償性休止がある」の3点は、看護師として見逃さずに観察したいポイントです👀

波形を見て「これ、PVCかな?」と気づけることが、重症化の早期発見につながります✨

PACとの違いもわかりやすく整理しよう👀

PAC(上室性期外収縮)とPVC(心室性期外収縮)は、どちらも「期外収縮」ですが、発生場所と波形が大きく異なります📘

違いを比較すると以下のようになります👇

| 比較項目 | PAC(上室性) | PVC(心室性) |

|---|---|---|

| 発生部位 | 洞結節より上(心房) | 心室 |

| P波 | 変化したP波が早めに出る、見えることが多い | 通常見られない |

| QRS波 | 正常な幅で現れる | 幅広く変形している |

| 次の拍への影響 | 代償性休止なし | 代償性休止あり |

見分けが難しいときは、「P波があるか」「QRSの幅はどうか」「リズムに休止があるか」をチェックすると判断しやすいですよ😊

この章では、PVC期外収縮の基礎を丁寧に押さえてきました✨

次の章では、いよいよ「このPVCって危ないの?」という判断をするために、Lown分類やRonT型などの重症度の考え方について詳しく見ていきましょう🔍💕

「勉強会に積極的な職場で働きたい!」

「循環器を学びたい!」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

PVC(心室性期外収縮)は、単発で起きるだけなら多くの場合は心配のないもので、健康な人にも見られることがあります😊

でも、見逃してはいけない“危ないPVC”もあるんです…💦

ここでは、PVCの種類や重症度の見分け方、致死的な心室頻拍(VT)へ進展する可能性まで、現場で使える判断ポイントをわかりやすく解説しますね✨

PVCの種類はこんなにある!単発・多源性・連発など📚

PVCにはさまざまな“出かた”があります。

出かたによって、重症度や観察の必要性が変わることもあるので、波形の違いをおさえておくのはとても大切です💡

多源性(多形性)

2連発

頻発

| 種類 | 特徴 | 看護の注目ポイント |

|---|---|---|

| 単発(孤発性PVC) | 一回だけ出現するPVC | 健康な人にも見られやすく、経過観察が基本 |

| 多源性PVC | 波形の形が毎回異なる(複数の異常刺激源から) | 重症度が高く、心筋の異常が疑われることも |

| 2連発 | PVCが2回連続で出現 | 心室性頻拍の前兆となる可能性があるため注意 |

| 3連発以上(非持続性VT) | 短時間の心室頻拍 | 医師への即時報告、循環動態の変化に注意 |

| トリグミニ― | 正常拍2回に対して1回PVC(例:NSR-NSR-PVC) | 繰り返す周期性があるが、頻度が高いとリスク上昇 |

| ビッグミニ― | 正常拍1回に対して1回PVC(NSR-PVC-NSR-PVC) | 観察強化、時に医師指示での介入が必要になることも |

一つひとつの波形を丁寧に観察して、「これは頻発?」「多源性?」と判断していく目を養っていきましょうね👀💕

重症度を見極める!Lown分類の見方📝

Lown分類は、PVCの出かたや頻度によって重症度を5段階で評価する分類法です。

心筋梗塞後などの患者さんでは、この分類によって予後を予測する手がかりにもなります🧠

| グレード | 内容 | 臨床上の目安 |

|---|---|---|

| 0 | PVCなし | 正常 |

| 1 | 単発PVCで1分間に30回未満 | 経過観察でOKなことが多い |

| 2 | 単発PVCで1分間に30回以上 | 頻発していれば注意が必要 |

| 3 | 多源性PVC | 重症度が高く心筋障害の可能性も |

| 4A | 2連発PVC | 心室頻拍の前兆になる場合がある |

| 4B | 3連発以上(非持続性VT) | 要注意!即時対応が必要 |

| 5 | RonT型PVC | 最も危険で、心室細動へ進展のリスク大⚠ |

Lown分類で4Bや5に該当するようなPVCが見られた場合は、すぐに医師へ報告し、指示を仰ぐ対応が求められます。

特にICUやCCUなどのクリティカル領域では、看護師の判断が命を守るカギになりますよ✨

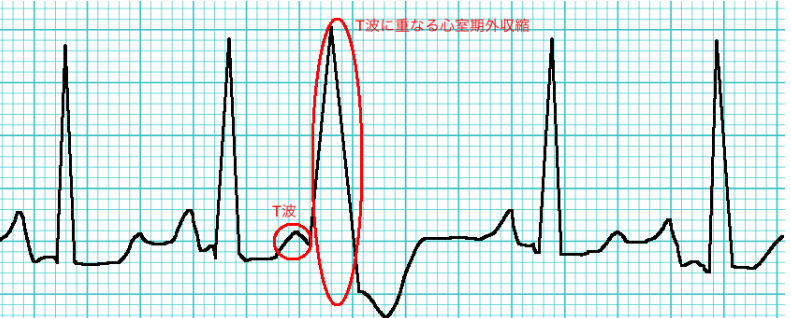

致死的になるかも!?RonT型のリスクとは⚡

RonT型PVCとは、「前のT波の頂点にPVCが重なってしまう」非常に危険なタイプの期外収縮です⚡

RonT型

RonT型

なぜ危ないのかというと、T波の頂点は心筋の再分極という“とても不安定なタイミング”だから。

そこにPVCがかぶさると、心室細動(VF)や心室頻拍(VT)といった致死的不整脈を引き起こすリスクが高まるんです😨

👀 RonT型のチェックポイント

-

PVCのタイミングがT波と重なっていないか?

-

波形が紛らわしいときは、モニターの記録を拡大して確認!

-

心拍数が上がっていてT波が短くなっている時ほど、重なりやすい傾向あり

RonT型は「見逃したくない危険サイン」として、日頃からチェックする習慣をつけたいですね👁🗨

VT(心室頻拍)に進展する可能性を見抜く目を養おう👁

下記のようなPVCパターンでは、VT(心室頻拍)に進展するリスクが大きくなります:

- 三連発以上の連続PVC

- RonT型PVC

- 多源性PVC

- 持続的に頻発するPVC

- 低カリウム血症や心筋虚血が背景にある場合

VTになると、

-

心拍が速すぎて心拍出量が減少

-

意識消失や血圧低下などの急変

-

心室細動(VF)へ進行するケースも

など、患者さんの命に関わる緊急事態になることも…。

📋 看護師としての観察ポイント

-

3連発以上のPVCが見られたら即報告

-

血圧や意識レベルの変化をすぐに確認

-

酸素投与・除細動器の準備など、チームで迅速な対応を

“ただのPVC”と見過ごさず、危険な兆候を早めにキャッチすることが、命を守る看護につながりますね✨

この章では、「どんなPVCが危ないのか?」を見極めるためのポイントを整理しました📚

次の章では、そんなPVCを見つけたときに「どう観察し」「いつ報告し」「どう動くのか?」

看護師の実践対応について、具体的にお話していきますよ📝💕