「冷罨法ってどういう目的で使うの?具体的なやり方や注意点も知りたい!」と思いませんか?😊

患者さんのケアをもっと安全に、効果的にしたいと考える看護師さんにとって、冷罨法の知識は欠かせませんよね。

冷罨法は、発熱や炎症を抑え、患者さんの苦痛を軽減するために欠かせない看護技術です。

正しい知識と手順を理解することで、より安全で効果的なケアが可能になります🌸

この記事では、

- 冷罨法の目的や効果

- 解熱や疼痛緩和の仕組み

- 実施方法と注意点

- 温罨法との違い

が分かりますよ✨

この記事では、冷罨法の基本から具体的な実施方法、禁忌事項までを分かりやすく解説します。

看護師としてのスキルアップに役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね😊

冷罨法の目的とは?基本から分かる看護技術✨

冷罨法は、看護師が患者さんの苦痛を和らげるために活用する重要な技術です。

発熱や炎症などの症状に対して、冷感刺激を与えることで体温を下げたり、疼痛を緩和したりする効果があります。

この記事では、冷罨法の目的やその重要性について詳しく解説します。これを読めば、冷罨法の基本がしっかり理解できますよ😊

冷罨法とは何か?その目的を解説

冷罨法とは、患部に寒冷刺激を与えることで血管を収縮させ、局所の炎症や疼痛を緩和する看護技術です。

以下の目的で使用されます:

| 目的 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 体温の下降 | 発熱時に皮膚温を下げ、患者さんの不快感を軽減します。 |

| 炎症の抑制 | 血流量を減少させることで、炎症の進行を抑えます。 |

| 疼痛の緩和 | 知覚神経の活動を抑制し、痛みを軽減します。 |

| 止血作用 | 血管収縮によって出血を抑える効果があります。 |

冷罨法は、氷枕やアイスパックなどを使用して、患者さんの安楽を提供するために行われます。

特に急性期の症状に対して効果的です。

冷罨法が看護現場で重要な理由

冷罨法は、看護現場で欠かせない存在となっています:

-

即効性があるケア

冷罨法は、発熱や炎症などの急性症状に対して迅速に効果を発揮します。これにより、患者さんの不快感を早期に軽減できます。 -

安全性が高い

適切な手順を守れば、患者さんに負担をかけずに実施できるため、看護師が自主的に行えるケアとして広く活用されています。 -

患者の安楽を提供

冷罨法は、患者さんの心理的な安楽にも寄与します。冷感刺激による爽快感は、気分を落ち着かせる効果も期待できます。

冷罨法を正しく理解し、安全に実施することで、患者さんの回復を促進し、看護師としてのスキルアップにもつながります❤

冷罨法の効果と禁忌事項を徹底解説!✨

冷罨法は、解熱や疼痛緩和、炎症抑制など、さまざまな効果が期待できる一方で、禁忌事項をしっかり理解して安全に実施することが求められます。

ここでは、冷罨法の主な効果と禁忌事項について詳しく解説します😊

冷罨法の主な効果:解熱・疼痛緩和・炎症抑制❤

冷罨法には以下のような効果があります。

患者さんの状態に応じて適切に活用することで、症状の緩和や治療の補助が期待できます。

| 効果 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 解熱 | 発熱時に皮膚温を低下させ、患者さんの不快感を軽減します。 |

| 疼痛緩和 | 知覚神経の活動を抑制し、痛みを軽減します。特に術後や急性疼痛に効果的です。 |

| 炎症抑制 | 血管収縮により血流量を減少させ、炎症や腫れを抑えます。 |

| 止血作用 | 血管収縮による出血の抑制が期待できます。 |

| 安楽提供 | 冷感刺激による爽快感が患者さんの心理的な安楽を促します。 |

冷罨法は、氷枕やアイスパックなどを使用して、局所的に冷却を行うことでこれらの効果を発揮します。

特に急性期の症状に対して即効性があるため、看護現場で頻繁に活用されています。

冷罨法を行う際の禁忌事項とは?⚠️

冷罨法を安全に実施するためには、以下の禁忌事項をしっかり理解しておく必要があります。

これらを守ることで、患者さんへのリスクを最小限に抑えることができますね。

| 禁忌事項 | 理由 |

|---|---|

| 循環障害がある場合 | 血流量が低下することで症状が悪化する可能性があります。 |

| 知覚麻痺や意識障害がある場合 | 温度を感じることができず、凍傷や低体温症のリスクが高まります。 |

| 寒冷蕁麻疹がある場合 | 冷感刺激によりアレルギー反応が引き起こされる可能性があります。 |

| 糖尿病性神経障害がある場合 | 神経障害により皮膚の損傷や低体温症のリスクが高まります。 |

| 末梢循環不全がある場合 | 冷却による血流低下が症状を悪化させる可能性があります。 |

また、冷罨法を実施する際には以下の点にも注意してください:

- 貼布時間の管理:長時間の冷却は凍傷の原因となるため、適切な時間で終了することが重要です。

- 皮膚状態の観察:冷却部位の皮膚が赤くなったり、極度の冷感を訴えた場合はすぐに中止してください。

- 患者の訴えを確認:患者さんが不快感を訴えた場合は、速やかに対応することが求められます。

禁忌事項を理解し、適切な観察を行うことで、冷罨法を安全かつ効果的に実施することができます😊

冷罨法は、看護師が患者さんの症状を緩和するために欠かせない技術ですが、安全性を確保するためには禁忌事項をしっかり守ることが重要です⚠️

冷罨法の具体的な実施方法と注意点🧊

冷罨法に必要な道具、実施手順、そして安全に行うための注意点について詳しく解説します😊

冷罨法に必要な道具と準備方法🛠️

冷罨法を実施する際には、以下の道具を準備する必要があります。

道具の状態を確認し、適切に準備することで、患者さんに安心感を提供できます。

看護rooより画像引用

| 必要な道具 | 準備方法 |

|---|---|

| 氷枕 | 氷枕の1/2~2/3まで氷を入れ、氷の隙間を埋める程度の水を加えます。 |

| タオル | 氷枕を包むためのタオルを準備し、患者さんの肌に直接触れないようにします。 |

| 留め金 | 氷枕の空気を抜き、留め金をしっかりと掛けて漏れがないか確認します。 |

| ビニール袋 | 水滴が漏れないように氷枕をビニール袋に入れます。 |

冷罨法の実施手順:初心者でも安心のガイド📋

冷罨法を実施する際の手順は以下の通りです。

初心者でも安心して行えるよう、ポイントを押さえながら進めましょう。

1.患者さんの状態を確認

冷罨法の必要性を判断し、患者さんに説明して同意を得ます。

2.氷枕の準備

氷枕に氷を1/2~2/3程度入れ、水を加えて空気を抜きます。

留め金をしっかりと掛け、漏れがないか確認します。

3.氷枕を包む

タオルで氷枕を包み、患者さんの肌に直接触れないようにします。

4.氷枕を設置

患者さんの後頭部や適切な部位に氷枕を置きます。肩に当たらないように調整し、安定性を確認します。

5.観察と調整

氷枕があたっている部分の皮膚状態や患者さんの快適さを確認し、必要に応じて高さや位置を調整します。

6.終了後の確認

冷罨法の効果が得られているか、皮膚に異常がないかを確認します。

冷罨法を安全に行うための注意点⚠️

冷罨法を安全に実施するためには、以下の注意点を守ることが重要です。

これにより、患者さんのリスクを最小限に抑えることができます。

-

皮膚状態の観察

貼用部位の皮膚が赤くなったり、極端な冷感を訴えた場合はすぐに中止してください。 -

禁忌事項の確認

循環障害、知覚麻痺、寒冷蕁麻疹がある患者さんには冷罨法を避けるべきです。 -

貼用時間の管理

長時間の冷却は凍傷の原因となるため、適切な時間で終了することが重要です。 -

患者さんの訴えに対応

患者さんが不快感を訴えた場合は速やかに対応し、必要に応じて冷罨法を中止します。

冷罨法は、患者さんの症状を緩和するために欠かせない技術ですが、安全性を確保するためにはこれらの注意点をしっかり守ることが求められます😊

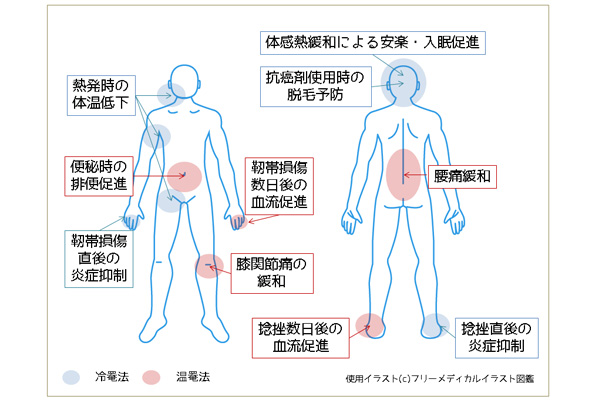

温罨法との違いは?冷罨法を使い分けるポイント✨

温罨法と冷罨法の特徴や適応場面を理解し、適切に使い分けることで、患者さんの安楽や治療効果を最大化できます。

ここでは、両者の違いと使い分けのポイントについて詳しく解説します😊

温罨法と冷罨法の違いを徹底比較🧊🔥

温罨法と冷罨法は、目的や効果、使用する道具に違いがあります。

看護rooより画像引用

以下の表でその違いをわかりやすくまとめました。

| 項目 | 冷罨法 | 温罨法 |

|---|---|---|

| 目的 | 急性の炎症抑制、疼痛緩和、体温下降、止血作用。 | 慢性の炎症抑制、血行促進、疼痛緩和、リラックス効果。 |

| 効果 | 血管収縮による血流量の減少、炎症抑制、組織代謝の低下。 | 血管拡張による血流増加、うっ滞の除去、腸蠕動促進。 |

| 適応場面 | 急性期の炎症や発熱、術後の疼痛、出血予防。 | 慢性期の筋肉痛、関節痛、冷え性、ストレス緩和。 |

| 使用する道具 | 氷枕、冷却パック、冷湿布。 | 湯たんぽ、ホットパック、温湿布。 |

冷罨法は急性期の症状に対して即効性があり、温罨法は慢性期の症状に対して持続的な効果を発揮します。

患者さんの状態や目的に応じて使い分けることが重要です✨

冷罨法と温罨法の適応場面の見極め方🔍

冷罨法と温罨法を適切に選択するためには、患者さんの症状や状態をしっかりとアセスメントする必要があります。

以下のポイントを参考にしてください。

冷罨法が適している場面

- 急性の炎症や腫れ

血管収縮による炎症抑制が期待できるため、急性期の症状に適しています。 - 発熱時の解熱

頸動脈や腋窩動脈などの大きな動脈を冷却することで効率的に体温を下げることができます。 - 術後の疼痛緩和

知覚神経の活動を抑制し、痛みを軽減します。

温罨法が適している場面

- 慢性の筋肉痛や関節痛

血流を促進し、筋肉や関節の緊張を緩和します。 - 冷え性やストレス緩和

温熱刺激によるリラックス効果が期待できます。 - 消化器症状の改善

腸蠕動を促進し、便秘などの症状を緩和します。

見極めのポイント

- 症状の急性度

急性の症状には冷罨法、慢性の症状には温罨法を選択します。 - 患者さんの訴え

患者さんが冷感や温感を希望する場合は、その希望を尊重します。 - 禁忌事項の確認

循環障害や知覚麻痺がある場合は、冷罨法や温罨法の実施を慎重に検討します。

冷罨法で患者さんの安楽を支える看護技術✨

冷罨法は、発熱や炎症、疼痛の緩和を目的とした看護技術として、患者さんの苦痛を軽減し、安楽を提供する重要な役割を果たします。

この記事では、冷罨法の目的や具体的な実施方法について詳しく解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

冷罨法を適切に活用することで、患者さんの症状を効果的に緩和し、看護師としてのスキルをさらに向上させることができます。

ぜひ、日々の看護実践に役立ててください😊

患者さんの状態に合わせた冷罨法の実施は、看護師の判断力と技術力が問われる場面でもあります。

これからも患者さんの安楽を第一に考え、最適なケアを提供していきましょう!