「瞳孔が小さいってどういうこと?」

「この患者さんの瞳孔収縮、緊急性あるのかな…?」

「正常な瞳孔と異常な瞳孔って、具体的にどこを見ればいいの?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では、

- 瞳孔収縮の基本的なメカニズムと正常な状態

- 異常な瞳孔収縮を見分けるためのポイント

- 瞳孔収縮から考えられる疾患や薬剤の影響

- 看護師としてのアセスメント方法と緊急時の対応

が分かりますよ♪

瞳孔収縮は患者さんの脳や全身状態を知るための重要なサインなんです!

このサインを見逃さず、正しくアセスメントできることが、患者さんの命を守る上で本当に大切になります。

この記事では、瞳孔収縮の定義から、なぜ収縮するのかのメカニズム、そして正常と異常の見分け方まで、看護師さんが知りたい情報をぎゅっと凝縮してお届けします!

基礎から応用までしっかり学んで、自信を持って瞳孔アセスメントができる「デキる看護師」を目指しましょう!💪

瞳孔収縮って一体ナニ?🤔 看護師が知っておきたい基礎知識!

ここでは「瞳孔収縮(縮瞳)」に関する基礎知識を、やさしく&分かりやすくお伝えします。

「ひとつ上の看護」を目指す方に、ぜひ知っていただきたい内容をまとめました😊

そもそも「瞳孔」って何?😲 目の奥で光を調節するすごいヤツ!

瞳孔とは、目の虹彩の中央にある丸い黒い部分のことです。

カメラのレンズみたいな役割で、周囲の明るさに応じて大きさを自動で調整し、目に入る光の量をコントロールします。

これによって、まぶしい場所でも、暗い場所でも、最適な見え方をサポートしてくれているんです。

正常な瞳孔収縮ってどんな時?✨ 明るい場所や近くを見ると起こる自然な反応!

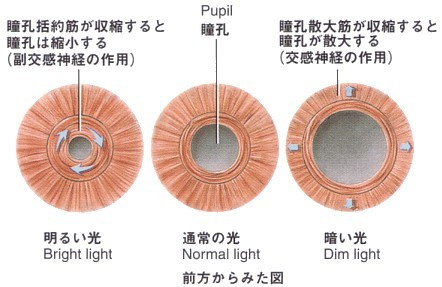

瞳孔収縮は「明るい場所」や「近くを見る時」に自然に起きる現象です。

明るい場所に出ると、目に入る光が多くなりすぎないように瞳孔がキュッと小さくなります。

同じように、近くにピントを合わせる時にも瞳孔は収縮し、見え方を調整しています。

瞳孔の大きさ、コレが基準!📏 正常範囲と「あれ?」と感じる異常のライン

瞳孔径の正常範囲や異常をチェックすることは、看護の現場でも大事な観察ポイントです。

表でまとめてみました☺

| 状態 | 大きさ(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| 正常 | 約2.5~4.0mm | 左右対称・形はほぼ完全な円 |

| 正常範囲 | 約2~6mm | 高齢者ではやや小さく、若年者はやや大きめ |

| 異常(縮瞳) | 2mm以下 | 強すぎる収縮は薬剤・中毒・神経障害などの可能性あり |

| 異常(散大) | 6mm以上 | 反応しない場合は脳幹障害など重篤な病態を示す場合も |

「眼科が近くにあるんだけどどんなスキルが求められるの?」

「近くの眼科って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

瞳孔収縮の裏側大解剖!🔬 なぜ瞳孔は小さくなるの?メカニズムを徹底解説!

瞳孔収縮がどんな仕組みで起きているのか、もう少し掘り下げてご紹介します!

瞳孔がキュッと締まるワケはコレ!神経と筋肉のナイス連携プレイ🕺

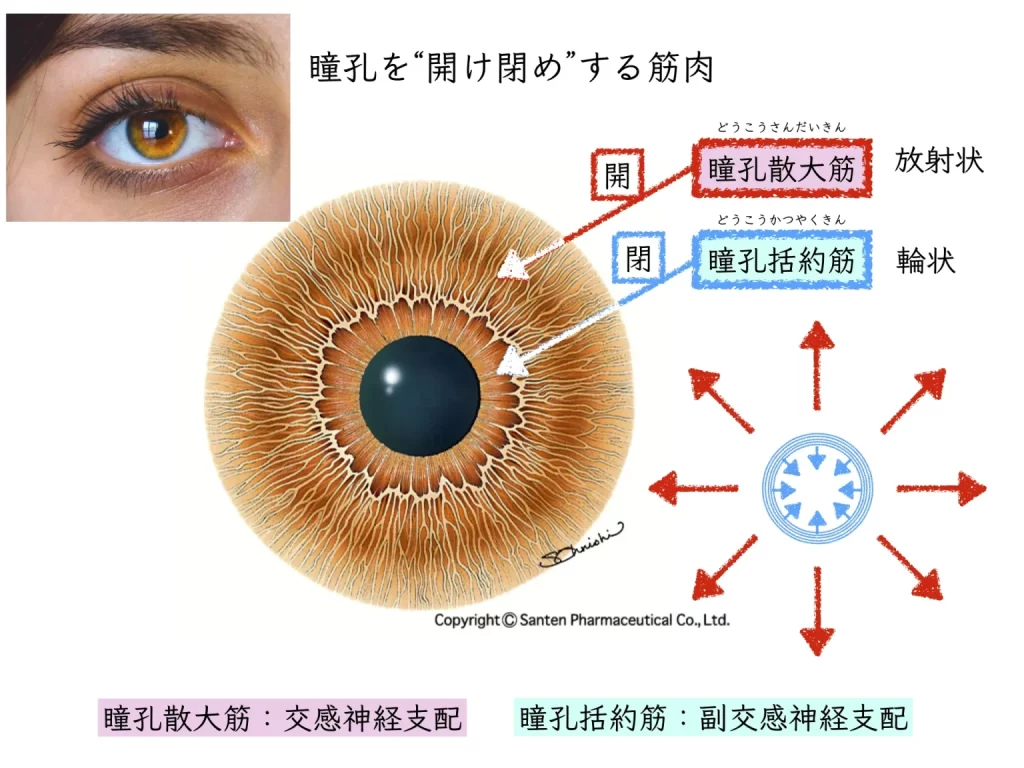

瞳孔収縮は「瞳孔括約筋」という筋肉が収縮することで起こります。

そして、その筋肉を動かすために、「動眼神経」と「副交感神経」がしっかり連携しています。

光の刺激が網膜(目の奥)に伝わると、脳を経由し副交感神経が「収縮して!」と指令を出してくれるんです。

副交感神経が主役!🌟 瞳孔収縮を指令する司令塔の働きって?

メインで活躍するのが副交感神経。

副交感神経は「おだやかモード」の神経で、瞳孔括約筋に信号を送り、瞳孔を小さくキュッと締めてくれます。

反対に、「緊張・興奮」の時に働く交感神経は瞳孔を大きくする働きがありますので、バランスが取れているかが健康のバロメーターとも言えます。

光だけじゃない!👀 瞳孔収縮に影響する意外な要素とは?

実は「まぶしさ」や「近いものを見る」以外にも、瞳孔収縮には色々な要素が関与します!

-

眠気や強い疲労感

-

一部の薬剤

-

精神的なリラックス状態

-

病気(例:ホルネル症候群や一部の脳・神経の病気)

-

年齢(高齢だと瞳孔はやや小さめ)

これらも観察ポイントとして大事にしたいですね😊

あれ?いつもと違う…!🚨 異常な瞳孔収縮を見抜くポイントと危険なサインとは?

瞳孔収縮が「ちょっと違うな?」と思ったら…。

観察が命を救うヒントに繋がることもあります。

薬剤のせいかも?💊 瞳孔収縮を引き起こす薬たちをチェック!

瞳孔収縮(縮瞳)は、特定の薬剤や物質によっても発生します。

主な原因薬剤を表にまとめました。

| 作用薬剤・物質 | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| 麻薬系鎮痛薬 | モルヒネ、フェンタニル | 缶収縮は中毒や過量服用時にも要注意 |

| 有機リン系農薬 | パラチオン等 | 農薬中毒で特に観察が重要 |

| 一部の鎮静薬 | バルビツール酸系など | 意識障害合併時もチェック |

「麻薬」や「有機リン」などのキーワードは記録や申し送りの際にも役立ちます。

脳からのSOSかも?🧠 瞳孔収縮が示すヤバイ病気のサインを見逃すな!

極端な瞳孔収縮は、脳や神経の疾患が隠れていることも…。

-

脳幹部の障害(特に橋など)

-

一部中毒(モルヒネや有機リンなど)

-

神経麻痺

このような場合、意識障害や手足の麻痺など他の症状とあわせて観察が重要です。

「いつもと違う」を見逃さない観察力が、看護の現場でとても大切になります。

ホルネル症候群って何?🧐 片側の瞳孔収縮が教える意外な疾患のヒント!

ホルネル症候群は、まぶたの下垂や顔の発汗減少とともに、「片側だけ瞳孔が小さい」という特徴的な症状が現れる病気です。

交感神経系の障害が原因で、一側性に生じます。

| 症状 | 代表的特徴 |

|---|---|

| 瞳孔縮小 | 片側の瞳孔が反対側より小さい |

| 眼瞼下垂 | 上まぶたが下がる |

| 発汗減少 | 同側の顔の発汗が減少 |

原因としては、脳卒中・腫瘍・外傷・中耳炎など多岐にわたります。

早めに医療チームで情報共有し、的確な対応が大切です。

最後に:瞳孔収縮の理解を深めて、患者さんを「診る」プロになろう!🌟

瞳孔収縮は、単なる目の変化ではなく、患者さんの脳の状態や全身の異常を知らせる大切なサインです。

日々の業務で忙しい中でも、この小さな変化を見逃さず、適切にアセスメントできる看護師は、患者さんの命を守る上でかけがえのない存在ですよね。

記事の重要ポイントをもう一度おさらい!

- 瞳孔の役割と正常な収縮:

瞳孔は光を調節するカメラの「絞り」のようなもの。

明るい場所や近くを見る時に収縮するのは、体の自然な反応です。 - 収縮のメカニズム:

瞳孔の奥には「瞳孔括約筋」があり、これが副交感神経からの指令でキュッと締まることで瞳孔は小さくなります。 - 異常な瞳孔収縮を見抜く:

薬剤の影響(オピオイドなど)や脳疾患(脳幹出血、橋病変など)が原因で瞳孔収縮が起こることがあります。

特に、突然の意識レベルの変化を伴う瞳孔収縮は、緊急性が高いサインです。 - 片側性の瞳孔収縮:

ホルネル症候群のように、左右差がある瞳孔収縮は、また別の病気のヒントになることも。

瞳孔観察は、まさに患者さんの「内なる声」を聞くようなものです。

今回の記事で得た知識を活かして、明日からのアセスメントに自信を持ち、患者さんの小さな変化にも気づける「デキる看護師」として、さらに輝いてくださいね!✨

これからも一緒に、患者さんのために頑張りましょう!

<参考・引用>