「脈拍の測定方法って、正確にできているのかな?」「左右差や不整脈があった場合、どう対応すればいいんだろう?」

そんな疑問を抱えている看護師さんも多いのではないでしょうか?👩⚕️✨

実は、脈拍測定は患者さんの健康状態を把握するための重要なスキルであり、正確な手順や観察ポイントを押さえることで、より質の高いケアを提供することができます。

この記事では、脈拍測定の基本手順から注意点、さらに年齢別の基準値や異常値への対応方法まで、看護師として知っておきたいポイントを分かりやすく解説します!📋💡

この記事で分かること

- 脈拍測定の正確な手順

- 測定時に注意すべきポイント

- 看護師として押さえておきたい報告のコツ

脈拍測定は、患者さんの健康状態を評価するための基本的かつ重要なスキルです。

正確な手順と観察ポイントを理解し、適切に対応することで、患者さんの異常を早期に発見し、迅速なケアにつなげることができます。

この記事を読めば、脈拍測定に関する知識とスキルがさらに深まり、日々の看護業務に自信を持って取り組めるようになりますよ!😊

脈拍 測定 方法とは?基本を押さえよう!📋

脈拍測定は、患者さんの健康状態を把握するための基本的なスキルです。

看護師として、正確な測定方法を理解することは、質の高いケアを提供するために欠かせません。

ここでは、脈拍測定の目的や重要性、そして心拍数との違いについて詳しく解説します💡

脈拍測定の目的と重要性

脈拍測定は、患者さんの循環器系の状態を評価するための重要な手段です。

以下のような目的があります:

| 目的 | 詳細 |

|---|---|

| 健康状態の把握 | 脈拍数やリズムを確認することで、循環器系の異常を早期に発見できます。 |

| 治療効果の評価 | 薬剤の効果や副作用を確認する際に役立ちます。 |

| 異常の早期発見 | 頻脈や徐脈、不整脈などの異常を見つけ、迅速な対応につなげます。 |

例えば、脈拍数が正常値(成人で60~100回/分)を超えている場合、ストレスや疾患が原因である可能性があります。

また、脈拍のリズムが不規則であれば、不整脈の兆候かもしれません。

これらを早期に発見することで、患者さんの健康を守ることができます✨

脈拍と心拍数の違いを理解しよう

脈拍と心拍数は似たような言葉ですが、実は異なる意味を持っています。

以下の表でその違いを確認しましょう:

| 項目 | 脈拍 | 心拍数 |

|---|---|---|

| 定義 | 動脈で触知できる拍動の回数 | 心臓が1分間に拍動する回数 |

| 測定部位 | 手首(橈骨動脈)や首(頸動脈)など、体表面で触れる部位 | 心電図や心音を用いて測定 |

| 一致の条件 | 通常は一致するが、不整脈がある場合は一致しないことがある | 心臓の拍動が動脈に伝わらない場合、脈拍数よりも心拍数が多くなることがある |

例えば、不整脈がある患者さんでは、心臓が拍動していても動脈に拍動が伝わらないことがあり、脈拍数と心拍数が異なる場合があります。

この違いを理解することで、測定結果を正確に評価し、適切なケアを提供することができます。

脈拍測定の手順を徹底解説!正確に測るコツ✨

脈拍測定は、患者さんの健康状態を評価するための重要なスキルです。

特に看護師として、正確な測定方法を理解することは、質の高いケアを提供するために欠かせません。

ここでは、橈骨動脈での測定方法、必要な道具と準備、そして測定部位の選び方について詳しく解説します💡

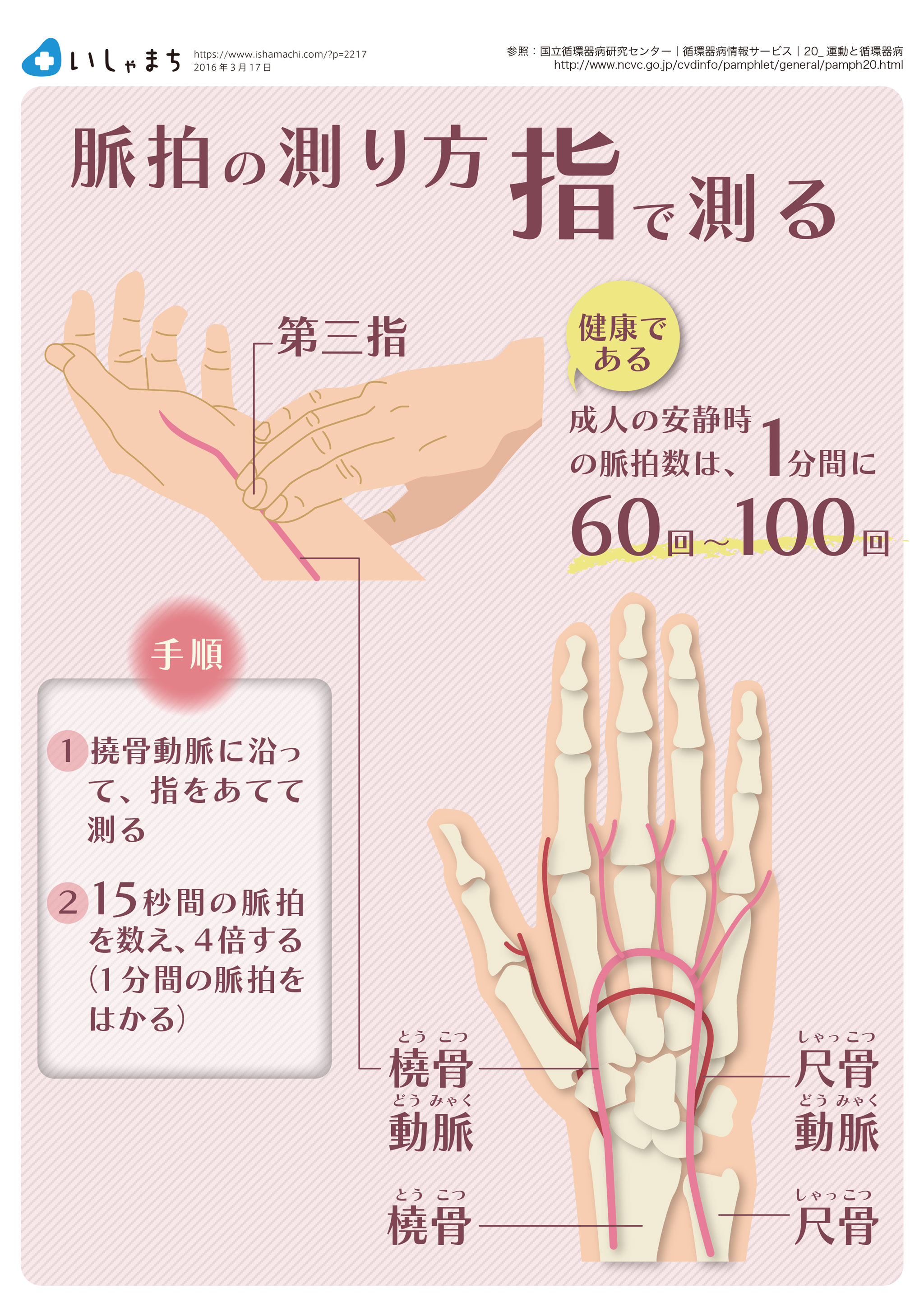

橈骨動脈での測定方法:3本指の使い方

橈骨動脈は手首の親指側に位置し、脈拍を測定する際に最も一般的に使用される部位です。

以下の手順で測定を行います:

いしゃのまちより画像引用

| 手順 | 詳細 |

|---|---|

| 1. 指を正しく配置する | 人差し指・中指・薬指を並べて、橈骨動脈に軽く当てます。母指は使用しないでください。 |

| 2. 適切な圧力をかける | 指を軽く押し当て、脈拍を感じ取ります。強く押しすぎると血流が遮断される可能性があります。 |

| 3. 左右差を確認する | 両手首の橈骨動脈を同時に触れて、左右差がないか確認します。 |

| 4. 時間を計測する | 秒針付き時計を使用し、原則1分間測定します。不整脈がある場合は必ず1分間測定してください。 |

この方法を使うことで、正確な脈拍数を測定し、患者さんの状態を適切に評価することができます✨

測定時に必要な道具と準備

脈拍測定を行う際には、以下の道具と準備が必要です:

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| 秒針付き時計またはストップウォッチ | 測定時間を正確に計るために使用します。 |

| アルコール綿 | 測定前に手指を清潔に保つために使用します。 |

| パルスオキシメーター(必要時) | 脈拍数や酸素飽和度を測定するために使用します。 |

準備として、患者さんには安静な状態を保ってもらい、運動や食事直後の測定は避けるようにします。

また、静かな環境で測定を行うことで、誤差を防ぐことができますよ。

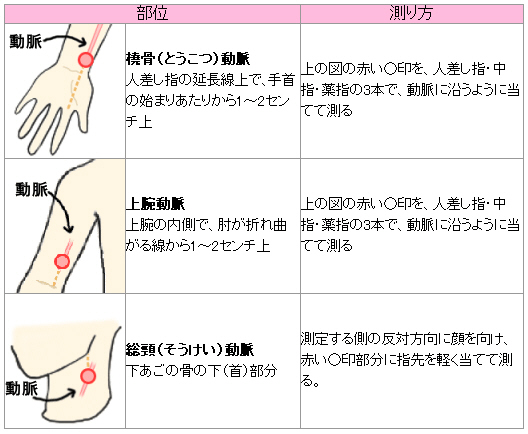

測定部位の選び方:手首、首、胸部の違い

脈拍は以下の部位でも測定することができます。

それぞれの特徴を比較してみましょう:

| 測定部位 | 特徴 |

|---|---|

| 手首(橈骨動脈) | 最も一般的な測定部位で、簡単に触知できる。血圧が低い場合は測定が難しいこともある。 |

| 首(総頸動脈) | 血圧が低い場合でも触知しやすい。両側を同時に押さえないよう注意が必要。 |

| 胸部(心尖部) | 聴診器を使用して心音を確認する際に適している。直接的な心拍数の測定が可能。 |

患者さんの状態や測定目的に応じて、適切な部位を選ぶことが重要です。

例えば、血圧が低い場合は総頸動脈を選ぶことで、より正確な測定が可能になります💡

脈拍測定時の注意点と観察ポイント🔍

正確な測定を行うためには、適切な体勢や環境の整備、リズムや左右差の確認、そして結果の記録と報告が欠かせません。

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します💡

測定時の体勢と環境の整え方

脈拍測定を正確に行うためには、患者さんの体勢や周囲の環境を整えることが重要です。

以下のポイントを参考にしてください:

| 項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 体勢の整え方 | – 患者さんにはリラックスした状態で仰臥位、座位、または立位を取ってもらいます。 – 測定部位が心臓と同じ高さになるよう調整します。 |

| 環境の整備 | – 測定前に患者さんを安静にさせ、運動や食事、入浴直後の測定は避けます。 – 室温を快適に保ち、静かな環境で行います。 |

| 測定者の準備 | – 手指が冷たくないか確認し、衛生的手洗いを行います。 |

これらの準備を行うことで、測定誤差を最小限に抑え、正確なデータを得ることができます。

左右差やリズム不整の確認方法

脈拍測定では、左右差やリズム不整を確認することが重要です。

以下の手順で確認を行いましょう:

| 確認項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 左右差の確認 | – 両手首の橈骨動脈を同時に触れ、拍動の強さやリズムに差がないか確認します。 – 左右差がある場合、循環障害の可能性を考慮します。 |

| リズム不整の確認 | – 脈拍が規則的かどうかを確認します。 – 不規則な場合は、1分間測定してリズムのパターンを記録します。 |

| 追加の観察 | – 脈拍の強さ(大きさ)や緊張度も観察し、異常があれば報告します。 |

リズム不整や左右差が見られる場合は、患者さんの全身状態を総合的に評価し、必要に応じて医師に報告してください🔍

左右差が道められた場合に予測される疾患

左右差が明らかにある場合、疾患が影響している場合があります。

1. 動脈硬化

2. 大動脈解離

3. 鎖骨下動脈狭窄

4. 大動脈炎症候群(高安動脈炎)

5. その他の疾患

- 放射線治療後の動脈損傷: 治療の影響で血管が狭窄することがあります。

- 外傷やカテーテル操作による動脈損傷: 血管の損傷が左右差を引き起こす場合があります。

両腕に血圧計を巻いて同時に測るなどしてました!

測定結果の記録と報告のコツ

測定結果を正確に記録し、適切に報告することは、看護師としての重要な役割です。

以下のポイントを押さえましょう:

| ステップ | 具体的な方法 |

|---|---|

| 記録のポイント | – 測定した脈拍数を基準値(成人で60~100回/分)と比較します。 – 異常があれば、リズムや左右差、患者さんの状態も記録します。 |

| 報告のコツ | – 数値だけでなく、正常か異常かを判断し、簡潔に状況を伝えます。 – 「基準値内」「頻脈」「徐脈」などの用語を活用します。 |

| 報告の形式 | – SBAR(状況、背景、評価、提案)を活用して、わかりやすく報告します。 |

例えば、「患者さんの脈拍は80回/分で基準値内ですが、リズム不整が見られます。追加の観察が必要です」といった形で報告すると、状況が明確に伝わります✨

不整脈が見られた場合には心電図検査などを追加で行うことがありますよ。

「脈拍測定の基本を押さえて、安心のケアを実践しよう!✨」

この記事では、脈拍測定の正確な手順と注意点について詳しく解説しました。

看護師として、患者さんの健康状態を正しく評価するためには、基本をしっかりと理解し、実践することが大切です💡

脈拍測定は、患者さんの循環器系の状態を把握する重要なプロセスです。

正確な測定を行うことで、異常の早期発見や適切なケアにつなげることができます。

ぜひ、今回学んだ内容を日々の看護業務に役立ててください😊