「褥瘡ができやすい部位って、体位によって違うの?🤔」「仙骨部以外にもリスクが高い場所を知りたいな…」と日々の看護ケアで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

褥瘡の予防と早期発見には、骨突出部を中心とした好発部位の正確な知識が不可欠です!✨

実は日本褥瘡学会の2016年の実態調査によると、一般病院では仙骨部が最も多く、次いで踵部、尾骨部と続き、療養環境によって好発部位の順位が変わることがわかっています。

🚩この記事を読むと以下のことがわかります:

- 褥瘡の好発部位は体位によって異なる(仰臥位・側臥位・座位別)

- 骨突出部が褥瘡の主な好発部位となる理由

- 日本褥瘡学会の実態調査による好発部位の統計データ

- 療養環境(病院・施設・在宅)によって好発部位の順位が変わる

- 5つの主要な骨突出部とそれぞれの褥瘡リスク

この記事では、体位別(仰臥位・側臥位・座位)の褥瘡好発部位の特徴と、発生メカニズム、そして効果的な予防法について看護師の視点から詳しく解説します👩⚕️👨⚕️

日々のケアに役立つ実践的な知識を身につけて、患者さんの褥瘡リスクを最小限に抑えましょう!💪

褥瘡の好発部位とは?体位別に見る発生しやすい場所 🔍

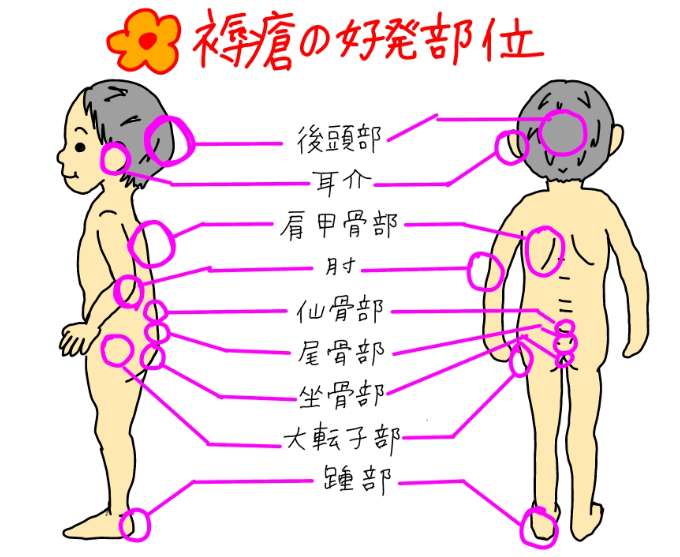

褥瘡(じょくそう)は患者さんの体位によって発生しやすい部位が大きく変わります。

体重が集中して圧力がかかる骨突出部が主な好発部位となるんですよ♡

日々のケアで意識すべき体位別の好発部位について詳しく見ていきましょう!

仰臥位での褥瘡好発部位 – 仙骨部・後頭部・踵部に注意!😲

仰臥位(あおむけの状態)では、背中側の骨突出部に体重が集中するため、特に以下の部位に褥瘡が発生しやすくなります。

| 好発部位 | 特徴 | 観察ポイント |

|---|---|---|

| 仙骨部 | 最も発生頻度が高い部位 | 発赤・熱感・硬結の有無をチェック |

| 後頭部 | 特に頭髪がある場合は発見が遅れやすい | 頭髪をよけて皮膚状態を確認 |

| 踵部 | 皮下組織が薄く、血流が悪い | かかとの浮かせ方に注意が必要 |

| 肩甲部 | やせ型の方に多い | 背抜きをしっかり行う |

| 肘頭部 | ベッド上での動作時に摩擦が生じやすい | 肘の保護パッドの使用を検討 |

仙骨部は褥瘡全体の約30%を占める最も注意が必要な部位です。

特に低栄養状態の患者さんや、長時間同じ姿勢でいる方は要注意!

定期的な体位変換と適切な体圧分散マットレスの使用が効果的です✨

側臥位で気をつけたい褥瘡リスク部位 – 大転子部・腸骨部が危険⚠️

側臥位(横向きの状態)では、体の側面にある骨突出部に圧力がかかります。特に注意すべき部位は以下の通りです。

大転子部は太ももの付け根の外側に位置する骨の出っ張りで、側臥位では体重が直接かかる部分です。

ここは皮下組織が薄いため、短時間でも褥瘡が発生することがあります😱

30度以下の側臥位ポジショニングや、クッションを使った除圧が効果的ですよ♡

腸骨稜部(ちょうこつりょうぶ)は腰の横にある骨の出っ張りで、側臥位の際に体重がかかりやすい部位です。

特に体格の細い方は注意が必要です。この部位は骨と皮膚の間の組織が薄いため、圧迫による血流障害が起こりやすいんです。

その他にも、外果(足首の外側の出っ張り)や膝の外側(腓骨頭)も側臥位では圧迫されやすい部位です。

これらの部位にはクッションやピローを使って除圧することが大切ですね👍

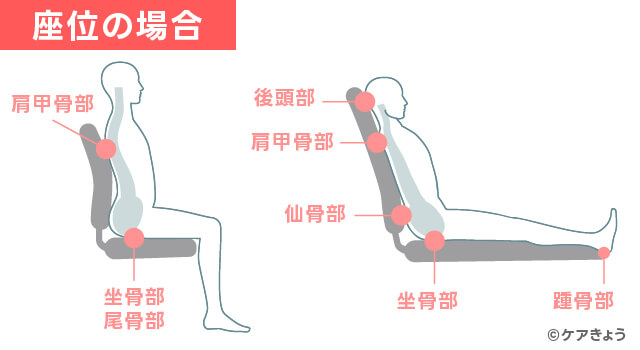

座位での褥瘡発生部位 – 坐骨結節部・尾骨部をチェック✅

座位では、お尻の骨に体重がかかるため、以下の部位に褥瘡が発生しやすくなります。

ケアきょうより画像引用

坐骨結節部はお尻の骨の一番下にある出っ張りで、座ると直接体重がかかる部位です。

特に長時間の座位保持が必要な車椅子利用者さんに多く見られます🪑

この部位は圧力が集中しやすく、短時間でも褥瘡が発生することがあるので要注意です!

尾骨部(びこつぶ)は背骨の一番下に位置し、特に後傾姿勢(後ろに傾いた座り方)をしている方に褥瘡が発生しやすい部位です。

座位保持が難しい方は、滑り落ち防止のためにお尻を引いて深く座ることが多いのですが、そうすると尾骨部に圧力がかかりやすくなります。

座位での褥瘡予防には、適切なクッションの使用と定期的な除圧(15分ごとの姿勢変換や、可能であれば30分に1回の除圧動作)が効果的です💕

また、座位姿勢の調整も重要で、足底がしっかり床につく高さに調整することで、体重が広く分散されますよ!

骨突出部と褥瘡の関係性 – なぜ特定の部位に発生するのか 💡

褥瘡が特定の部位に集中して発生するのには、明確な理由があります。

骨突出部は褥瘡の「ホットスポット」と呼ばれるほど発生リスクが高い場所なんです💦

なぜ骨が出っ張っている部分に褥瘡ができやすいのか、そのメカニズムを詳しく解説していきますね!

褥瘡発生のメカニズム – 圧迫と摩擦の影響とは?🤔

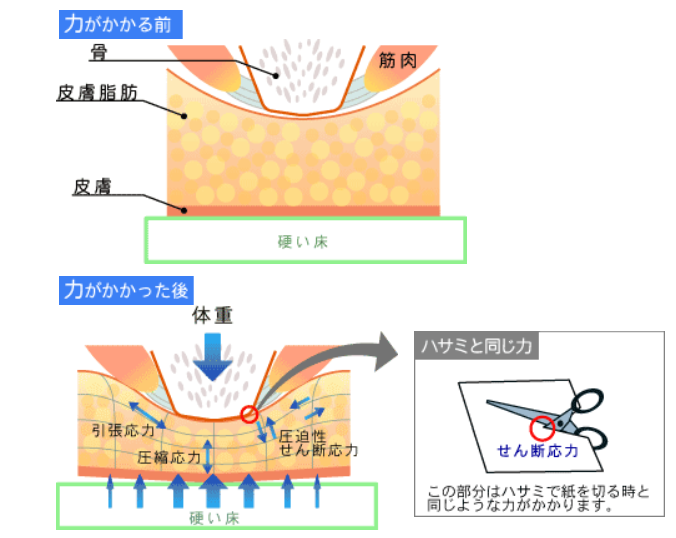

褥瘡は主に「圧迫」「ずれ」「摩擦」という3つの外力によって引き起こされます。

これらの力が皮膚や皮下組織にダメージを与え、血流障害を起こすことで褥瘡が発生するんですよ。

圧迫は最も重要な要因で、体重による垂直方向の力が組織を圧迫します。

一般的に、毛細血管の閉塞圧(約32mmHg)を超える圧力が2時間以上継続すると、組織の虚血が起こり始めます😱

特に骨突出部では、この圧力が集中しやすいんです!

ずれの力は、体が少し滑り落ちるときなどに発生する力で、表層の皮膚は固定されたままで深部組織が移動することで血管が引き伸ばされ、血流障害を起こします。

例えばベッドの頭側を上げた状態で、患者さんの体が少しずつ足元に滑り落ちるときに発生しやすいですね。

摩擦は皮膚表面が他の表面と擦れることで起こる力で、表皮の剥離や水疱形成の原因になります。

体位変換時に引きずるように動かしたり、シーツの皺があったりすると発生しやすくなります👀

| 外力の種類 | 発生状況 | 組織への影響 |

|---|---|---|

| 圧迫 | 体重による垂直方向の力 | 毛細血管閉塞、組織虚血 |

| ずれ | 体が滑り落ちるとき | 深部組織の変形、血管の引き伸ばし |

| 摩擦 | 体位変換時の擦れ | 表皮剥離、水疱形成 |

これらの外力が複合的に作用することで、褥瘡のリスクはさらに高まります。

特に骨突出部では、これらの力が集中しやすいため、褥瘡の好発部位となるのです✨

骨突出部が褥瘡のホットスポットになる理由👆

骨突出部が褥瘡のホットスポットになる理由は、「サンドイッチ現象」と呼ばれるメカニズムにあります。

骨突出部では、外側からの圧力(体重や寝具からの圧力)と内側からの圧力(骨からの圧力)の間で軟部組織が挟まれてしまうんです🥪

依田予防医学研究所より画像引用

この「サンドイッチ現象」により、骨突出部の軟部組織は他の部位よりも高い圧力にさらされます。

例えば、仰臥位での仙骨部の圧力は100mmHg以上になることもあり、これは毛細血管の閉塞圧(約32mmHg)の3倍以上です!

また、骨突出部は以下の理由からも褥瘡が発生しやすくなります:

-

圧力の集中:骨の出っ張りにより、小さな面積に大きな圧力が集中します💢

-

組織の変形:骨突出部の組織は圧迫により大きく変形し、内部の血管が閉塞しやすくなります

-

血流の低下:圧迫による血流障害が起こりやすく、組織の酸素・栄養供給が不足します

-

組織の脆弱性:骨突出部は皮下組織が薄いことが多く、外力に対する抵抗力が低下しています

これらの要因が複合的に作用することで、骨突出部は褥瘡の「ホットスポット」となるのです。特に体重が集中しやすい仙骨部や踵部などは要注意ですね!

皮下組織の厚さと褥瘡リスクの関係性📏

皮下組織の厚さは褥瘡のリスクに大きく影響します。

皮下組織は「クッション」のような役割を果たし、骨と皮膚の間で圧力を分散・吸収する働きがあるんですよ。

皮下組織が薄い部位では、外部からの圧力が直接骨に伝わりやすく、「サンドイッチ現象」が起こりやすくなります。

特に以下のような状況では、皮下組織の保護効果が低下し、褥瘡リスクが高まります:

-

高齢者:加齢により皮下脂肪が減少し、皮膚の弾力性も低下します👵

-

低栄養状態:タンパク質やカロリー不足により皮下組織が減少します

-

浮腫:組織間液の貯留により皮膚の血流が低下します

-

脱水:組織の水分不足により皮膚の弾力性が低下します

皮下組織の厚さは部位によっても大きく異なります。

例えば、踵部や後頭部は元々皮下組織が薄いため、短時間の圧迫でも褥瘡が発生しやすい部位です。

一方、臀部は通常皮下組織が厚いのですが、長期臥床や低栄養状態では減少し、褥瘡リスクが高まります。

| 部位 | 皮下組織の特徴 | 褥瘡リスク |

|---|---|---|

| 踵部 | 非常に薄い | 極めて高い |

| 後頭部 | 薄い | 高い |

| 仙骨部 | 中程度(状態により変化) | 高い |

| 大転子部 | 中程度(状態により変化) | 高い |

| 臀部 | 通常は厚い(低栄養で減少) | 中~高 |

褥瘡予防においては、患者さんの栄養状態の改善や適切な体圧分散用具の使用により、皮下組織への圧力を軽減することが重要です✨

特に皮下組織が薄い骨突出部には、重点的な観察とケアが必要ですね!

【最新データ】日本褥瘡学会の実態調査から見る好発部位の統計 📊

日本褥瘡学会では定期的に全国規模の褥瘡有病率調査を実施しています。

これらの調査結果から、褥瘡の好発部位に関する貴重なデータが得られているんですよ♡。

実際の統計データを見ることで、どの部位に特に注意を払うべきか、臨床での優先順位づけに役立ちます!

最新の調査結果から見えてくる褥瘡好発部位の傾向を詳しく見ていきましょう✨

全国調査で判明!褥瘡が最も多い部位ランキング🏆

日本褥瘡学会の実態調査によると、褥瘡の発生部位には明確な傾向があります。

全国の医療施設から集められたデータによると、褥瘡の好発部位は以下のようにランキングされています。

| 順位 | 好発部位 | 発生割合 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 仙骨部 | 約35% | 仰臥位で最も圧がかかる部位 |

| 2位 | 踵部 | 約20% | 皮下組織が薄く、血流が悪い |

| 3位 | 尾骨部 | 約10% | 座位時に圧がかかる部位 |

| 4位 | 大転子部 | 約8% | 側臥位で圧がかかる部位 |

| 5位 | 坐骨部 | 約7% | 座位時に圧がかかる部位 |

| 6位 | 腸骨部 | 約5% | 側臥位で圧がかかる部位 |

| 7位 | 後頭部 | 約4% | 頭部の支持面 |

| 8位 | 肩甲部 | 約3% | やせ型の方に多い |

| 9位 | 耳介部 | 約2% | 側臥位時や酸素マスク使用時 |

| 10位 | 外果部 | 約2% | 側臥位時に圧がかかる部位 |

このランキングから見えてくるのは、仙骨部が圧倒的に多いということです!

全褥瘡の約3分の1が仙骨部に発生しているんですね😲

これは仰臥位が最も一般的な体位であることと、仙骨部に大きな圧力がかかることが関係しています。

踵部は第2位ですが、見落とされがちな部位でもあります。

特に意識レベルの低下した患者さんや、糖尿病などの末梢循環障害がある方は要注意です👣

踵部は皮下組織が薄く、血流も悪いため、一度褥瘡ができると治癒が遅れやすい特徴があります。

このランキングを日々のケアに活かして、特に上位にランクインしている部位は重点的に観察するようにしましょう!

褥瘡好発部位の年代別・性別傾向📈

褥瘡の好発部位は年齢や性別によっても傾向が異なることがわかっています。

日本褥瘡学会の調査データを年代別・性別に分析すると、興味深い傾向が見えてきます。

年代別の傾向

高齢になるほど、全体的な褥瘡発生リスクが高まりますが、部位別にも特徴があります:

-

65歳未満:比較的活動性が高いため、座位関連の褥瘡(坐骨部・尾骨部)が多い傾向

-

65~75歳:仙骨部と踵部の褥瘡が増加し始める

-

75~85歳:仙骨部の褥瘡が最も多く、踵部も高頻度

-

85歳以上:仙骨部に加え、大転子部や後頭部など多部位に発生しやすくなる

特に超高齢者(85歳以上)では、皮膚の脆弱性が増し、短時間の圧迫でも褥瘡が発生しやすくなります👵

また、骨突出が目立ちやすく、皮下組織も薄いため、複数の部位に褥瘡が発生するリスクが高まります。

性別による傾向

性別による褥瘡好発部位の違いも報告されています:

-

男性:仙骨部、踵部に加え、坐骨部の褥瘡が女性より多い傾向

-

女性:仙骨部が最も多いのは同じですが、大転子部の褥瘡が男性より多い傾向

これらの違いは体型の違いや、脂肪分布の差によるものと考えられています。

女性は一般的に大転子部周辺に脂肪がつきやすいですが、高齢になると減少し、褥瘡リスクが高まると言われています。

年齢や性別に応じた褥瘡リスク評価を行い、個別性に配慮したケア計画を立てることが大切ですね♡

褥瘡の深さと好発部位の関係性🔬

褥瘡の深さ(重症度)は部位によって異なる傾向があります。

日本褥瘡学会のDESIGN-R®による分類を用いると、部位ごとの特徴が見えてきます。

| 部位 | 多い深さ(DESIGN-R®) | 特徴 |

|---|---|---|

| 仙骨部 | d2(真皮までの損傷)~D3(皮下組織までの損傷) | 進行が速く、深部損傷褥瘡(DTI)が多い |

| 踵部 | D3~D4(筋層・骨までの損傷) | 壊死組織形成が多く、治癒が遅れやすい |

| 尾骨部 | d2~D3 | 座位との関連が強い |

| 大転子部 | D3~D4 | 側臥位での圧迫で深い褥瘡になりやすい |

| 後頭部 | d1(持続する発赤)~d2 | 頭髪があるため早期発見が難しい |

| 耳介部 | d1~d2 | 軟骨に近く、血流が少ない |

特に注目すべきは、仙骨部と踵部の褥瘡は深部損傷褥瘡(DTI: Deep Tissue Injury)として発症することが多いという点です😱

表面は軽度の発赤や紫色の変色のみでも、深部では既に大きな組織損傷が起きていることがあります。

踵部の褥瘡は特に深くなりやすく、一度発生すると骨髄炎などの重篤な合併症のリスクも高まります。

これは踵部の皮下組織が薄く、骨(踵骨)との距離が近いためです。

また、医療関連機器圧迫創傷(MDRPU: Medical Device Related Pressure Ulcer)と呼ばれる、医療機器による圧迫で生じる褥瘡も見逃せません。

酸素マスクによる鼻根部の褥瘡や、経鼻胃管による鼻翼の褥瘡などが代表的です。

これらは通常の褥瘡好発部位とは異なる場所に発生するため、特別な注意が必要です🔍

褥瘡の深さと部位の関係を理解することで、早期発見・早期介入が可能になります。

特に深部損傷のリスクが高い部位では、わずかな皮膚の変化も見逃さないようにしましょう✨

療養環境による褥瘡好発部位の違い – 病院・施設・在宅での比較 🏥

褥瘡の好発部位は、患者さんがどこで療養しているかによっても大きく異なることをご存知ですか?🤔

日本褥瘡学会の実態調査によると、一般病院、介護施設、在宅など療養環境ごとに特徴的な褥瘡好発部位があることがわかっています。

これは、それぞれの環境での生活様式や活動状況、ケア体制の違いが影響しているんですよ♡

環境別の褥瘡好発部位を知ることで、より効果的な予防ケアが可能になります!

一般病院での褥瘡好発部位トップ3🥇🥈🥉

一般病院では、急性期の治療が中心となるため、ベッド上での安静を強いられる患者さんが多く、特徴的な褥瘡好発部位があります。

日本褥瘡学会の実態調査によると、一般病院での褥瘡好発部位トップ3は以下の通りです。

| 順位 | 好発部位 | 発生割合 | 特徴・リスク因子 |

|---|---|---|---|

| 🥇 | 仙骨部 | 約38% | 長時間の仰臥位、手術後の安静 |

| 🥈 | 踵部 | 約23% | 末梢循環不全、糖尿病、下肢の浮腫 |

| 🥉 | 尾骨部 | 約11% | ギャッジアップ時のずれ、座位保持 |

一般病院では特に手術後の患者さんや、重症患者さんが多いため、長時間同じ体位を強いられることが褥瘡発生の大きな要因となっています😢

また、点滴や各種医療機器の使用により、体位変換が制限されることも影響しています。

仙骨部は特に注意が必要で、手術後の患者さんや意識レベルの低下した患者さんに多く見られます。

手術台での長時間の同一体位保持や、麻酔による知覚低下も影響しているんですよ。

踵部の褥瘡は、特に下肢の血流障害がある患者さんや糖尿病患者さんに多く見られます。

踵部は皮下組織が薄く、一度褥瘡ができると治癒が遅れやすいので、予防が特に重要です👣

一般病院では、褥瘡予防マットレスの使用や、定期的な体位変換(2時間ごと)、踵部の除圧などが基本的な予防ケアとなります✨

介護施設で多く見られる褥瘡発生部位の特徴👵

介護施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設など)では、長期的なケアが中心となり、車椅子での生活時間が長い方も多いため、一般病院とは異なる褥瘡好発部位の傾向があります。

介護施設での特徴的な褥瘡好発部位は以下の通りです:

| 好発部位 | 発生割合 | 特徴・リスク因子 |

|---|---|---|

| 仙骨部 | 約30% | 長期臥床、低栄養状態 |

| 坐骨部 | 約18% | 車椅子生活、不適切な座位姿勢 |

| 大転子部 | 約15% | 側臥位保持、体位変換時の摩擦 |

| 踵部 | 約12% | 拘縮、末梢循環不全 |

| 尾骨部 | 約10% | 不良姿勢での座位保持 |

介護施設の大きな特徴は、坐骨部や尾骨部など座位関連の褥瘡が多いことです🪑

これは、日中の車椅子使用時間が長いことや、座位保持能力の低下が関係しています。

特に不適切な座位姿勢(骨盤後傾位)や、滑り止め機能のないクッションの使用が褥瘡発生のリスクを高めます。

また、介護施設では認知症などにより自力での体位変換が困難な方も多く、夜間の体位変換回数が少なくなりがちなことも影響しています。

特に人員配置の少ない夜間帯は要注意です😴

介護施設での褥瘡予防には、適切な車椅子クッションの選択や、座位姿勢の調整、定期的な除圧動作の促しなどが効果的です。

また、栄養状態の改善も重要なポイントとなります🍎

在宅療養中に注意すべき褥瘡リスク部位🏠

在宅療養では、医療機関や介護施設とは異なる生活環境や介護状況があり、独特の褥瘡好発部位の傾向があります。

訪問看護ステーションのデータによると、在宅での褥瘡好発部位は以下のような特徴があります。

| 好発部位 | 発生割合 | 特徴・リスク因子 |

|---|---|---|

| 仙骨部 | 約32% | 自宅用ベッドの硬さ、体位変換の不足 |

| 大転子部 | 約20% | 側臥位の多用、介護者の体位変換技術 |

| 踵部 | 約15% | 足関節の拘縮、末梢循環不全 |

| 後頭部 | 約8% | 枕の不適合、頭部の動きの制限 |

| 耳介部 | 約5% | 側臥位の固定、耳介の圧迫 |

在宅療養の大きな特徴は、大転子部の褥瘡発生率が高いことです。これは、介護者(多くは家族)が体位変換を行う際に、側臥位を多用する傾向があるためと考えられています👨👩👧

また、介護技術の不足により、体位変換時に摩擦やずれが生じやすいことも影響しています。

後頭部や耳介部の褥瘡も在宅特有の傾向で、これは自宅のベッドや枕が個々の体型に合っていないことや、長時間同じ姿勢で過ごすことが関係しています。

特に意識レベルの低下した方では注意が必要です👂

また、在宅では専門的な褥瘡予防用具(エアマットレスなど)の導入が遅れがちなことも、褥瘡発生のリスク要因となっています。

在宅での褥瘡予防には、家族への適切な体位変換技術の指導や、自宅環境に合わせた褥瘡予防用具の選定が重要です。

訪問看護師は、これらの環境調整や家族指導を通して、在宅特有の褥瘡リスクに対応していくことが求められます🏡✨

療養環境によって褥瘡好発部位が異なることを理解し、それぞれの環境に合わせた予防ケアを行うことが大切ですね♡

看護師が押さえるべき5つの主要骨突出部と褥瘡リスク 👩⚕️

褥瘡予防において、特に注意すべき骨突出部位があります。

これらの部位は解剖学的に皮下組織が薄く、圧力が集中しやすいため、褥瘡のハイリスク部位となっているんですよ♡

日々のケアで特に注意深く観察し、予防的なケアを行うべき5つの主要骨突出部について詳しく解説します。

これらの部位の特徴を押さえておくことで、効果的な褥瘡予防が可能になりますよ✨

仙骨部の褥瘡 – 最も多い好発部位の特徴と観察ポイント🔎

仙骨部は全褥瘡の約3分の1を占める最も頻度の高い好発部位です。

仰臥位の際に体重が集中しやすく、骨突出が目立つ部位であるため、特に注意が必要です😲

仙骨部褥瘡の特徴

仙骨部の褥瘡には以下のような特徴があります:

-

初期は淡い紅斑から始まり、急速に深部損傷へと進行することがある

-

深部組織損傷(DTI)として発症することが多い

-

表面の皮膚が正常に見えても、深部では既に組織損傷が進行していることがある

-

発見が遅れると、広範囲かつ深い褥瘡に発展しやすい

観察ポイント

仙骨部の褥瘡を早期発見するための観察ポイントは以下の通りです:

-

皮膚の色調変化:特に紫色や暗赤色の変色に注意(深部損傷の兆候)

-

硬結:触診で皮下の硬さを確認(組織の炎症反応)

-

熱感:周囲と比較して温度上昇がないか

-

浮腫:組織の腫れや緊満感

-

疼痛:圧迫時や触診時の痛みの訴え

特に仙骨部は、失禁による湿潤環境も褥瘡発生のリスクを高めます💦

そのため、皮膚の清潔保持と適切な保湿ケアが重要です。

また、体位変換時には仙骨部への摩擦やずれを最小限にするよう注意しましょう。

仙骨部の褥瘡予防には、30度以下の側臥位ポジショニングや、適切な体圧分散マットレスの使用が効果的です。

特に長時間の仰臥位が必要な患者さんには、予防的なスキンケアと定期的な体位変換を徹底しましょう👍

踵部の褥瘡 – 見落としがちなリスクと予防法👣

踵部は仙骨部に次いで褥瘡発生頻度が高く、全褥瘡の約20%を占めています。しかし、観察が不十分になりがちな部位でもあるため、注意が必要です!

踵部褥瘡の特徴

踵部の褥瘡には以下のような特徴があります:

-

皮下組織が非常に薄く、骨(踵骨)との距離が近い

-

末梢循環が悪く、一度褥瘡ができると治癒が遅れやすい

-

初期は発赤や水疱形成から始まるが、急速に黒色壊死へ進行することがある

-

深い褥瘡に進行すると、骨髄炎などの重篤な合併症のリスクが高い

見落としがちなリスク因子

踵部の褥瘡リスクとして見落としがちな要因には以下のようなものがあります:

-

足関節の拘縮:踵が常にベッドに接触する状態になる

-

末梢動脈疾患:血流低下により組織の抵抗力が低下

-

糖尿病:神経障害により痛みを感じにくく、発見が遅れる

-

下肢浮腫:組織の耐久性が低下する

-

シーツのしわ:局所的な圧力が増加する

効果的な予防法

踵部の褥瘡予防には以下の方法が効果的です:

| 予防法 | 具体的方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 完全除圧 | 踵浮き上げ枕の使用 | 下腿全体を支え、踵が浮くようにする |

| 保護パッド | 踵専用保護パッドの使用 | 圧力分散効果のあるものを選ぶ |

| 足関節の肢位調整 | 足関節を90度に保持 | 尖足拘縮の予防も兼ねる |

| 皮膚の保湿 | 踵専用保湿剤の使用 | 乾燥による皮膚の脆弱化を防ぐ |

| 靴下の着用 | クッション性のある靴下 | 摩擦から保護する |

踵部の褥瘡予防で最も重要なのは「完全除圧」です!

踵が浮いた状態を保つことで、圧力を完全に除去することができます。

ただし、膝の過伸展や下腿への圧力集中に注意が必要です🧦

特に下肢の循環不全がある患者さんや、糖尿病患者さんは、踵部の観察を毎日行うことが大切です。

早期発見・早期対応が褥瘡悪化防止の鍵となります✨

大転子部・坐骨部・後頭部の褥瘡リスク評価法💯

仙骨部と踵部に次いで注意すべき骨突出部位として、大転子部・坐骨部・後頭部があります。

これらの部位は特有のリスク要因があり、適切な評価が必要です。

大転子部の褥瘡リスク評価

大転子部は側臥位時に体重がかかる部位で、以下のポイントで評価します:

-

骨突出の程度:やせ型の方は特に突出が目立ち、リスクが高い

-

側臥位の時間:長時間の側臥位でリスクが増加

-

体位変換の方法:摩擦やずれが生じていないか

-

皮膚の状態:発赤や硬結の有無

-

栄養状態:低栄養はリスクを高める

大転子部の褥瘡予防には、30度以下の側臥位ポジショニングや、クッションを用いた除圧が効果的です。体位変換時には引きずらないよう注意し、スライディングシートなどを活用しましょう🛏️

坐骨部の褥瘡リスク評価

坐骨部は座位時に体重がかかる部位で、以下のポイントで評価します:

-

座位時間:長時間の座位でリスクが増加

-

座位姿勢:骨盤後傾位ではリスクが高まる

-

クッションの適合性:体圧分散効果は十分か

-

自力での除圧能力:自分で体重を移動できるか

-

皮膚の湿潤:失禁などによる湿潤はリスクを高める

坐骨部の褥瘡予防には、適切な座位姿勢の保持と、定期的な除圧動作(15分ごとの姿勢変換や、30分ごとの除圧)が重要です。

また、体圧分散効果の高いクッションの使用も効果的です🪑

後頭部の褥瘡リスク評価

後頭部は特に以下のような方にリスクが高まります:

-

意識レベルの低下した患者さん

-

頭部の自発的な動きが少ない方

-

頭髪が薄い方

-

栄養状態不良の方

-

酸素療法など頭部の固定が必要な方

後頭部は頭髪があるため発見が遅れやすく、定期的な頭皮の観察が重要です。予防には、柔らかい枕の使用や、頭部の定期的な位置変換が効果的です👨🦲

これらの部位のリスク評価は、日々のケアの中で継続的に行い、変化を見逃さないようにすることが大切です。特に体位変換時や清拭時など、直接皮膚を観察できる機会を活用しましょう!

特殊な褥瘡好発部位 – 耳介・鼻翼・膝部にも注意⚠️

一般的な褥瘡好発部位に加えて、見落としがちな特殊な部位にも注意が必要です。

特に医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)と呼ばれる、医療機器による圧迫で生じる褥瘡は増加傾向にあります😱

耳介部の褥瘡

耳介は軟骨組織で覆われ、血流が少なく、皮下組織も薄いため褥瘡が発生しやすい部位です。以下のような状況で発生リスクが高まります:

-

長時間の側臥位(特に同一側への固定)

-

酸素マスクやNPPVマスクのストラップによる圧迫

-

耳介が折れ曲がった状態での圧迫

耳介部の褥瘡予防には、側臥位時の耳介の観察と、適切な耳保護パッドの使用が効果的です。また、医療機器のストラップは適切な締め具合に調整し、定期的に位置を変えることも重要です👂

鼻翼・鼻根部の褥瘡

鼻部は以下のような医療機器使用時に褥瘡リスクが高まります:

-

経鼻胃管による鼻翼の圧迫

-

酸素カニューレによる鼻腔内の圧迫

-

NPPVマスクによる鼻根部の圧迫

予防には、テープの固定位置を定期的に変更することや、保護パッドの使用が効果的です。特に長期間の医療機器使用が必要な患者さんでは、毎日の観察が欠かせません👃

膝部(脛骨粗面・腓骨頭)の褥瘡

膝部は以下のような状況で褥瘡リスクが高まります:

-

長時間の腹臥位

-

膝関節の拘縮

-

膝同士が接触する側臥位

-

膝下にクッションを入れた姿勢の長時間保持

膝部の褥瘡予防には、適切なポジショニングと、必要に応じてクッションなどによる除圧が効果的です。特に膝関節の拘縮がある患者さんでは、拘縮の程度に合わせたポジショニングが重要です🦵

その他の特殊部位

その他にも注意すべき特殊な褥瘡好発部位には以下のようなものがあります:

| 部位 | リスク因子 | 予防法 |

|---|---|---|

| 肋骨下縁部 | やせ型、側臥位 | 適切なクッション配置 |

| 腸骨稜部 | 側臥位、骨盤の傾斜 | 30度以下の側臥位 |

| 恥骨上部 | 尿道カテーテル固定、下腹部の圧迫 | カテーテル固定位置の変更 |

| 肘頭部 | ベッド上での移動時の摩擦 | 肘保護パッドの使用 |

| 肩甲骨部 | やせ型、仰臥位 | 背抜きの実施 |

これらの特殊な部位は、一般的な褥瘡好発部位に比べて見落とされがちですが、一度褥瘡が発生すると治癒が遅れやすい傾向があります。

日々のケアの中で、これらの部位も意識的に観察することが大切です✨

特に医療機器を使用している患者さんでは、機器と皮膚の接触部位を定期的に観察し、必要に応じて保護材を使用するなどの予防策を講じましょう♡

褥瘡予防は観察から始まる!好発部位を知って効果的なケアを実践しよう ✨

褥瘡の好発部位について詳しく見てきましたが、いかがでしたか?

骨突出部が褥瘡のホットスポットとなる理由や、体位別の注意すべき部位、そして効果的な予防法について理解を深めていただけたと思います。

褥瘡予防の第一歩は「知ること」です。好発部位を正確に把握し、日々の観察を丁寧に行うことで、早期発見・早期対応が可能になります。

特に仙骨部、踵部、大転子部、坐骨部、後頭部の5つの主要骨突出部は重点的に観察しましょう👀

また、患者さんの療養環境や体位によって褥瘡リスク部位が変わることも忘れないでください。

一般病院、介護施設、在宅と、それぞれの環境に合わせた予防ケアを実践することが大切です🏥

私たち看護師は、褥瘡予防の最前線に立つ専門職です。

適切な体位変換、除圧、スキンケア、そして栄養管理を通じて、患者さんの皮膚を守る重要な役割を担っています。

この記事で学んだ知識を明日からのケアに活かして、患者さんのQOL向上に貢献していきましょう♡