「褥瘡予防って、どこから始めればいいの?」と悩んでいませんか?

体位変更の頻度や方法、栄養管理のポイントなど、現場で役立つ具体的なステップを知りたい方も多いはずです。

実は、褥瘡予防には「体位変更」と「栄養管理」の2つが欠かせません。

この2つをしっかり実践することで、患者さんのQOLを守り、褥瘡のリスクを大幅に減らすことができます。

この記事では、看護師さんが現場で使える「体位変更と栄養管理の3ステップ」をわかりやすく解説します。

褥瘡予防の基本を押さえて、患者さんの笑顔を守りましょう!

褥瘡ケアの基本の「き」!看護師さんが知っておくべきこと

褥瘡ケアって、本当に奥が深いですよね!🤔

でも、基本をしっかり押さえておけば、怖いものなし!この記事では、褥瘡の初期段階から、予防のコツまで、看護師の皆さんが知っておくべきポイントを、とことんわかりやすく解説していきますね😉

褥瘡ってどんな状態?写真でチェック!

褥瘡は、一言でいうと、皮膚やその下の組織が圧迫され続けて、血流が悪くなっちゃった状態のことなんです😢

放置すると、皮膚がただれたり、深い傷(潰瘍)になったりすることも😱

褥瘡の初期段階では、皮膚が赤くなる程度ですが、進行すると水ぶくれができたり、皮膚が剥がれて深い傷になることもあります。

DESIGN-R®2020というスケールを使うと、褥瘡の状態を深さ、滲出液、大きさ、炎症/感染、肉芽組織、壊死組織、ポケットの7項目で評価できます。

在宅のように色々な職種が関わる場所では、共通言語として活用すると便利ですよ😉

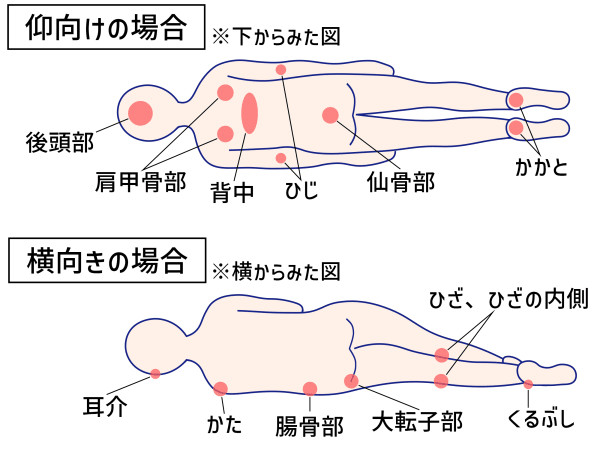

褥瘡ができやすい場所はココ!

褥瘡は、骨がポコッと出ている部分にできやすいんです👆

ココファンより引用

例えば、寝たきりの方の場合は、仙骨、かかと、くるぶし、肘、肩甲骨、後頭部など🦴

これらの部位は、特に圧迫されやすいので、こまめにチェックが必要ですよ😉

特に、仰向けだと仙骨部、かかと、後頭部。横向きだと大転子部に出やすいんです😊

仙骨部は皮下脂肪が少なく、圧迫を受けやすい部位であると同時に、汗や失禁で皮膚がふやけやすい(浸軟しやすい)部位だから特に注意が必要なんです。

褥瘡の発生リスクを数字化するスケールの代表がブレーデンスケールです。

〔採点時期〕

入院(入室)して24~48時間以内に初回の採点を行う。

在宅の場合は、1日のほとんどをベッドで過ごすよう(寝たきりの状態)になったときから採点を開始する。

〔カットオフポイント〕

介護力の違いにより、病院では14点、施設・在宅では17点が褥瘡発生の危険点とされている。

マルホ 医療関係者向けサイトより引用

他にも

- 褥瘡危険因子評価表(厚生労働省から示されている「褥瘡対策に関する診療計画書」※を使用した評価である)

- OHスケール(高齢者)

- K式スケール(寝たきり高齢者)

(金沢大学式褥瘡発生予測尺度) - 在宅版褥瘡発生リスクアセスメント・スケール(在宅療養者)

- ブレーデンQスケール(小児)

- SCIPUSスケール(脊髄損傷者)

などのスケールがあります。患者さんや施設の特徴にあったスケールを使用してくださいね。

2時間おきの体位変更はもう古い?⏰患者さんに合わせた体位変更術を伝授!

体位変更って褥瘡予防の基本ですよね♪

でも「2時間おき」という固定観念は、最近では見直されつつあるんです。

患者さんの状態に合わせた柔軟なケアが求められる時代になりました😊

この記事では、体位変換の重要性や具体的な方法、頻度の調整、そして体圧分散マットレスの活用法まで、看護師さんが知っておきたいポイントをわかりやすく解説しますよ!

なぜ体位変更が大切なの?血流改善のメカニズム

体位変更が褥瘡予防に欠かせない理由、それは「血流改善」にあります!

同じ部位が長時間圧迫されると血流が悪くなり、皮膚や組織への酸素供給が滞ってしまうんです😢

これが続くと褥瘡のリスクが高まるので、定期的な体位変換で血流を促進することが重要なんですよ😊

また、スモールチェンジという小さな動きでも血流改善に効果的なので、患者さんの負担を減らしながらケアできます。

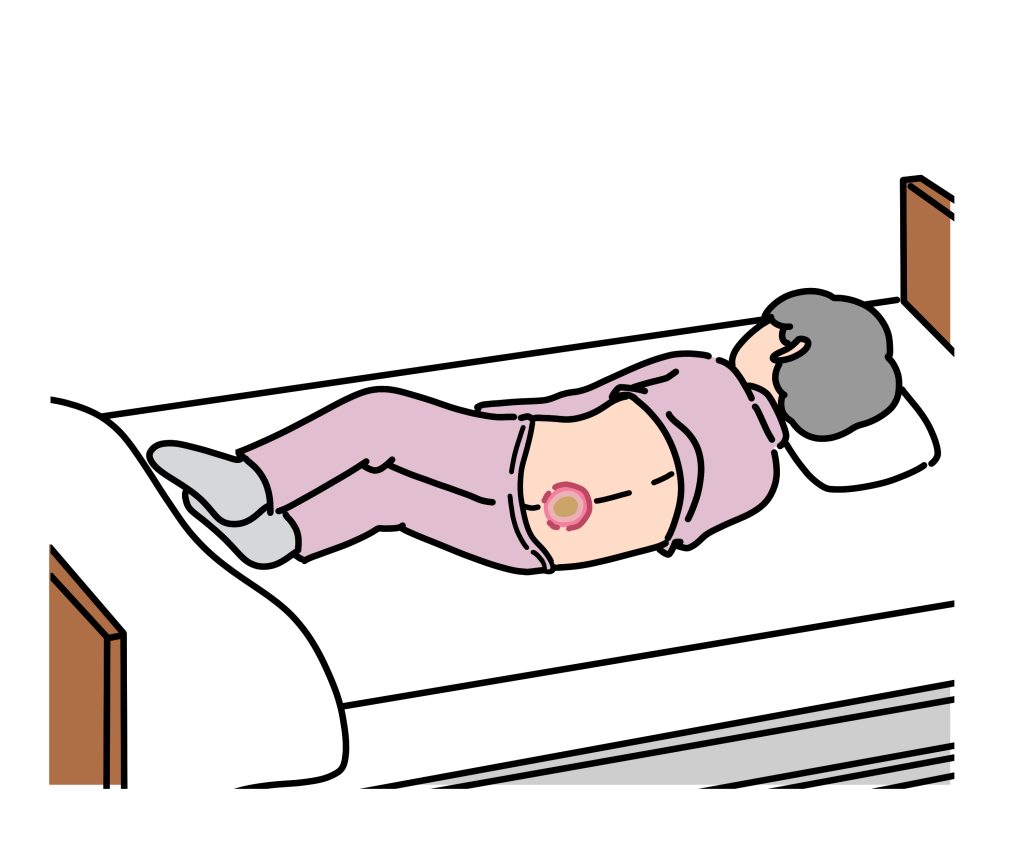

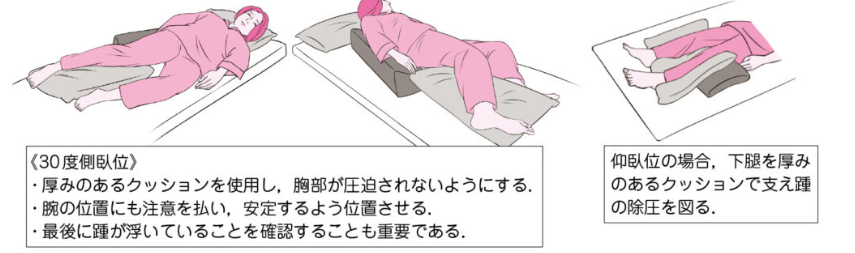

体位変更の基本!30度側臥位ってどうやるの?

30度側臥位は、褥瘡予防に効果的な体位のひとつです♪

骨の突出がない殿部の筋肉で体重を支え、体圧を分散させることができます😊

クッションを使って肩や腕、足の間を支え、圧迫がないか確認するのがポイントです。

日本婦人科医会より引用

30度側臥位のやり方

- 仰向けの状態から、動かす側の肩と股関節を軽く曲げます。

- 患者さんの体を支えながら、ゆっくりと30度横向きにします。

- お尻の筋肉で体重を支えるように、大小さまざまなクッションを活用しましょう. 上側の肩や腕、足の間にもクッションを挟んで、圧迫がないか確認してくださいね。

- 体位変換スケジュールを作成し、仰臥位→右30度側臥位→仰臥位→左30度側臥位といったように、定期的に体位を変えるようにしましょう 。

患者さんの状態に合わせた体位変換の頻度を見つけよう

「2時間おき」が必ずしも最適とは限りません!

患者さんの皮膚状態、栄養状態、活動レベルなどを総合的に評価して、個別のケアプランを立てることが大切です😊

頻度を決めるためのアセスメント項目

- 皮膚の状態: 発赤、発疹、乾燥など、皮膚に異常がないか確認しましょう。

- 栄養状態: 低栄養状態は褥瘡のリスクを高めます。血液検査(アルブミン値など)やBMIを参考に、栄養状態を評価しましょう .

- 活動レベル: 自力で体位変換ができるか、寝返りは打てるかなど、患者さんの活動レベルを評価しましょう。

- その他: 浮腫、関節拘縮、既往歴なども考慮しましょう.

例えば、体圧分散マットレスを使用している場合は、4時間おきでも褥瘡予防が可能な場合があります。

ブレーデンスケールやK式スケールを活用してリスクを評価し、最適な頻度を見つけましょう。

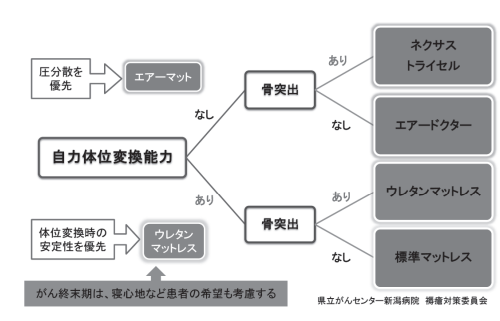

体圧分散マットレスを活用しよう!選び方と注意点

体圧分散マットレスは褥瘡予防の強い味方です✨

患者さんの体重や体格、自力での体位変換能力を考慮して選ぶことが重要です。

例えば、自力で体位変換が難しい場合はエアマットレスが適していますが、動きやすさを損なわないよう注意が必要です。

新潟県立がんセンター新潟病院の褥瘡管理システムフローチャートです。

このように院内褥瘡予防委員会でフローチャートを作成すると、チーム内で選択に困らなくなるかもしれませんね♪

体圧分散マットレスの選び方

- 患者さんの体重と体格: 体重が重い方には、より体圧分散効果の高いマットレスを選びましょう。

- 寝る姿勢: 仰向け、横向きなど、患者さんがよく寝る姿勢に合わせて、適切な硬さや素材のマットレスを選びましょう.

- 自力での体位変換能力: 自力で体位変換が難しい場合は、エアマットレスなど、圧切替機能のあるものがおすすめです .

- その他の機能: 保湿性、通気性、防水性なども考慮して、患者さんに合ったものを選びましょう。

体圧分散マットレス使用時の注意点

- 体圧分散マットレスを使用しているからといって、体位変換を怠ってはいけません🙅

体圧分散マットレスと体位変換を組み合わせることで、より効果的な褥瘡予防が可能になります. - 定期的にマットレスの状態をチェックし、へたりや破損がないか確認しましょう。

- マットレスは清潔に保ち、定期的に清掃しましょう。

体圧分散マットレスを上手に活用して、患者さんの安眠をサポートし、褥瘡から守ってあげてくださいね😊

褥瘡リスクを下げる!今日からできる栄養管理の秘訣を大公開

褥瘡予防には、栄養管理が欠かせませんよね♪

栄養状態のチェック方法から、褥瘡予防に効果的な栄養素、具体的なレシピ例、食事摂取量が少ない患者さんへの対応まで、看護師さんがすぐに実践できる秘訣をお届けします😊

栄養状態をチェック!簡単アセスメントシート

栄養状態をチェックするには、アセスメントシートを活用するのが便利です✨

例えば、体重減少率、食事摂取量、血液検査(アルブミン値など)を確認することで、低栄養状態を把握できます。

また、MNA®やSGAなどのツールを使えば、簡単に評価が可能です。

患者さんの状態を定期的にモニタリングして、必要な栄養サポートを行いましょう😊

褥瘡予防に効果的な栄養素とは?

褥瘡予防には、エネルギー、タンパク質、ビタミン(A、C、E)、亜鉛が重要です✨

特にタンパク質は組織修復に欠かせない栄養素で、アルギニンやグルタミンも創傷治癒を促進する効果が期待されています。

亜鉛は免疫機能を高め、ビタミンCはコラーゲン生成を助けるので、積極的に摂取しましょう😊

高カロリー・高タンパク食のレシピ例を紹介

患者さんが食べやすい高カロリー・高タンパク食のレシピをいくつかご紹介しますね♪

例えば、クリームシチューや鶏だんごのすき焼き風煮物、ツナとブロッコリーのサラダなどがオススメです。

デザートには抹茶プリンを作り、ホイップクリームやあんこをトッピングするとさらにカロリーアップできますよ🥄

腎臓病の患者さんには、いなりあげやラタトゥイユなどの低たんぱく・高カロリーなメニューが適しています。

食事摂取量が少ない患者さんへの対応

食事摂取量が少ない患者さんには、少量頻回食や栄養補助食品を活用するのが効果的です✨

例えば、プリンやゼリーなどの糖分が多い食品を取り入れたり、スムージーに栄養補助食品を混ぜるのも良いですね。

また、食事を楽しくする工夫として、患者さんの好きなものをメニューに加えたり、盛り付けをきれいにすることも大切です😊

必要に応じて管理栄養士に相談して、適切な栄養サポートを行いましょう。

チーム医療で褥瘡ゼロを目指す!🏥医師・栄養士・リハビリとの連携術

褥瘡ゼロを目指すには、チーム医療が欠かせませんよね!😊

褥瘡対策チームの役割や各専門職の具体的な連携方法、NST回診での実践例をわかりやすく解説します。

多職種が協力することで、患者さんのQOL向上を目指しましょう✨

褥瘡対策チームってどんなチーム?

褥瘡対策チームは、医師、看護師、栄養士、薬剤師、リハビリスタッフなど多職種で構成され、褥瘡予防や治療を専門的に行うチームです✨

例えば、医師は全身状態や褥瘡の評価を行い、看護師はスキンケアや体位変換を担当します。

栄養士は栄養状態の改善を提案し、リハビリスタッフはポジショニングや体圧分散の指導を行います。

このように、各職種が役割を果たしながら連携することで、褥瘡ゼロを目指します😊

各専門職の役割を理解しよう!

チーム医療では、各専門職の役割を理解することが重要です✨

| 職種 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 全身状態の評価、褥瘡評価、局所管理方法の評価、輸液内容の評価 |

| 看護師 | 褥瘡リスクアセスメント、スキンケア、褥瘡マットレスの評価、体位変換などのケア方法の評価 |

| 薬剤師 | 褥薬剤評価、軟膏の使用方法の評価 |

| 理学療法士 | 体圧測定によるポジショニング評価、可動域の評価 |

| 栄養士 | 栄養状態の評価、栄養補助食品の提案 |

| 臨床検査技師 | 褥瘡患者さんの検体検査を担当 |

| 医事室主任主事 | 褥瘡対策報告患者の把握と集計 |

それぞれの専門性を活かして、患者さんに最適なケアを提供しましょう😊

NST回診に参加して、患者さんに最適なケアプランを提案しよう

NST(栄養サポートチーム)は、患者さんの栄養状態を改善し、褥瘡予防や治療効果の向上を目指すチームです✨

NST回診では、患者さんのベッドサイドを訪問し、身体状況や嗜好を確認しながら栄養評価を行います。

その後、カンファレンスで多職種が意見交換を行い、個別のケアプランを提案します。

例えば、栄養士が食事内容を提案し、薬剤師が栄養剤の適正使用をアドバイスするなど、チーム全体で患者さんのQOL向上を目指します😊

あなたの細やかな観察と丁寧なケアが、患者さんの笑顔につながっていますよ😊

これからも一緒に褥瘡ゼロを目指して頑張りましょう!