褥瘡ステージ分類の基礎知識🔍

褥瘡の正確な評価は、患者さんの治療成果を左右する重要な要素です。

まずは基本的な知識から確認していきましょう😊

褥瘡とは?発生メカニズムと分類の必要性

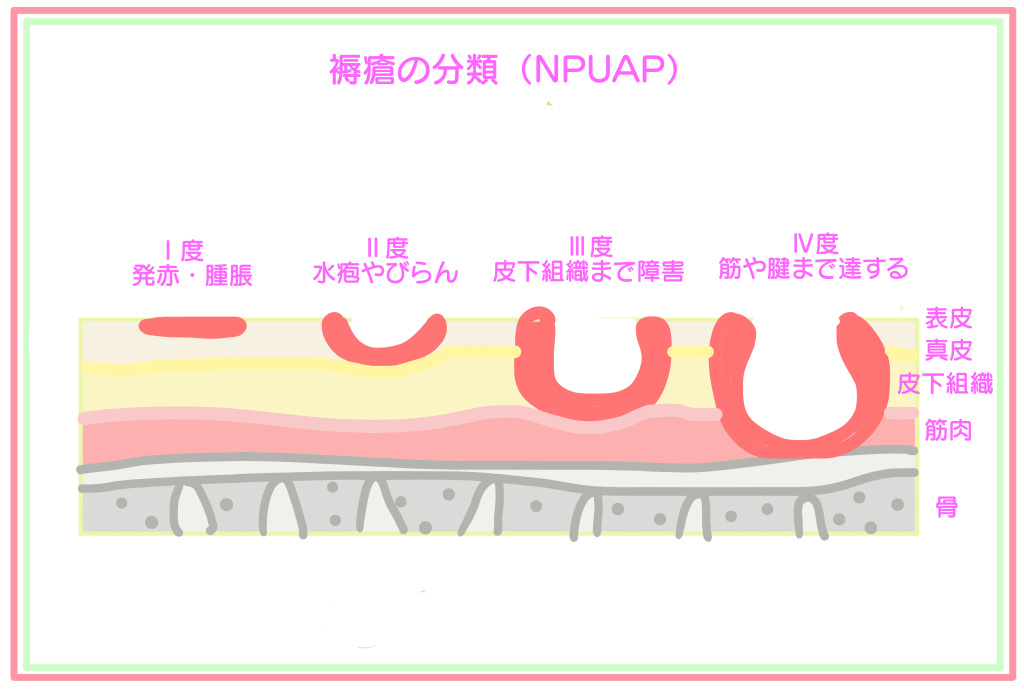

褥瘡は、皮膚組織が持続的に圧迫されることで血流が悪くなり、皮下組織が虚血状態に陥って発生します。

軽度の褥瘡は皮膚の発赤として始まり、圧迫が続くと水疱、びらん、さらに深い組織損傷へと進行していきます。

分類が必要な理由は、統一された評価基準があることで、医療従事者間での正確な情報共有ができ、適切な治療方針を決定できるからです💡

世界標準NPUAP分類と日本のDESIGN-R分類の概要

NPUAP分類は、米国褥瘡諮問委員会(現NPIAP)が提唱する国際標準の分類システムで。

2009年にEPUAP(欧州褥瘡諮問委員会)と共同で改訂版を発表し、現在世界中で使用されています。

一方、DESIGN-R®2020は日本褥瘡学会が開発した日本独自の評価ツールで、7項目による総合的な評価が特徴です。

分類システムを使い分ける場面とその理由

| 分類システム | 適用場面 | 特徴 |

|---|---|---|

| NPUAP分類 | 国際的な情報共有、研究発表 | 深達度による4段階+特殊カテゴリ |

| DESIGN-R®2020 | 日本国内での詳細評価 | 7項目による点数化評価 |

現場では両方を理解しておくことで、状況に応じた適切な評価ができます🎯

NPUAP分類による4つのステージ詳細解説📊

ここからは、実際の評価で最も重要な4つのステージについて、現場で使える具体的なポイントをお伝えします👩⚕️

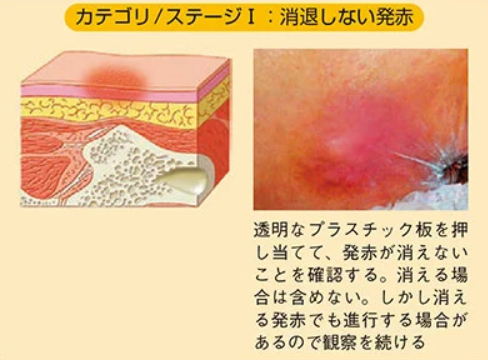

ステージⅠ:消退しない発赤の特徴と判定ポイント

ステージⅠは「消退しない発赤を伴う損傷のない皮膚」の状態です。

皮膚に傷はありませんが、持続的な発赤が特徴的です。

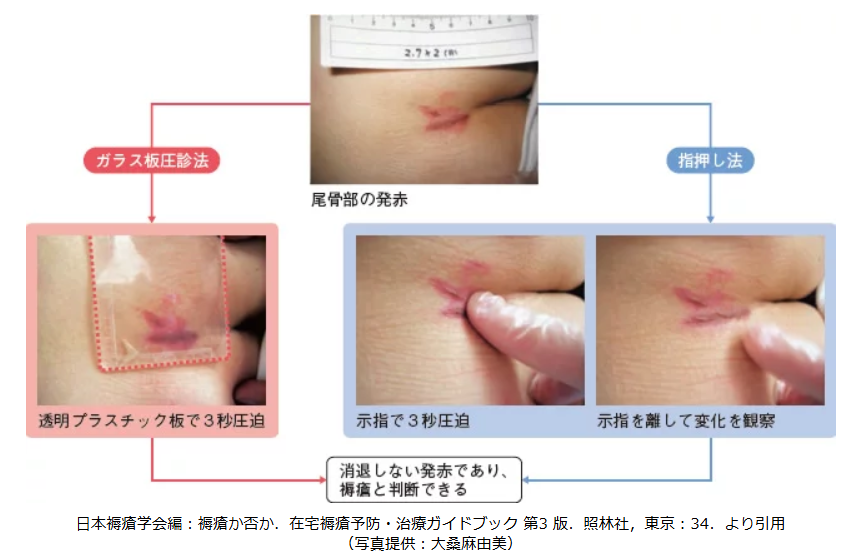

指圧テストの実施方法 🔍

発赤部分を指で3秒押して、白っぽく変化するかを確認します。

白くなる場合は反応性充血(褥瘡ではない)、白く消退しない場合は「持続する発赤」で褥瘡と判断できます。

ガラス板圧診法では、透明プラスチック板を使用することで、より正確な判定が可能です。

皮膚色素が濃い患者での注意点 🌟

色素の濃い患者さんでは発赤が見えにくいため、触診による熱感、腫脹、硬結の確認が重要になります。

DTIとの鑑別方法 ⚠️

発赤を触って熱感や腫脹、硬結があるかを確認し、DTI疑いの可能性も考慮しましょう。

ステージⅡ:部分欠損・水疱期の見極め方

ステージⅡは「浅い開放潰瘍として現れる真皮の部分欠損」で、水疱も含まれます。

真皮までの損傷の特徴 💧

皮膚がめくれるようなびらんの状態で、浅い褥瘡がここに分類されます。

壊死組織を伴わないのが特徴です。

水疱形成パターンの理解

水疱は表皮と真皮の境界部に滲出液が貯留した状態です。

基本的に破らないようにして、ポリウレタンフィルムなどで保護します。

表皮剥離との区別 📝

毛穴の有無で判別できます。

毛穴があればステージⅡ、毛穴がなければステージⅢになります。

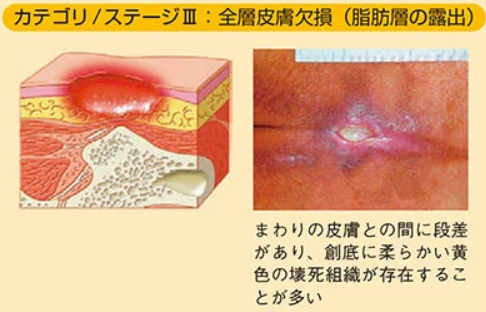

ステージⅢ:全層皮膚欠損の評価基準

ステージⅢは「皮下脂肪に至るものの骨、腱、筋肉は露出していない全層皮膚欠損」です。

皮下脂肪露出の確認方法 🔍

皮下脂肪は視認できますが、骨・腱・筋肉は露出していない状態です。褥瘡と周辺皮膚との段差が見られます。

解剖学的部位による深さの違い 📏

鼻梁部、耳介部、後頭部、踝部には皮下組織がないため、ステージⅢの褥瘡は浅くなる可能性があります。

反対に脂肪層が厚い部位では、非常に深い褥瘡が生じる可能性があります。

スラフ付着時の判定方法 ⚠️

組織欠損の深度がわからなくなるほどではないが、スラフが付着していることがあります。

ポケットや瘻孔が存在することもあります。

ステージⅣ:全層組織欠損の重篤な状態

ステージⅣは「骨、腱、筋肉の露出を伴う全層組織欠損」で、最も重篤な状態です。

骨・腱・筋肉露出の確認 🚨

骨、筋肉が露出し、視認することや直接触知することができます。

スラフまたはエスカー(黒色壊死組織)が付着していることがあります。

感染リスクと合併症 ⚠️

筋肉や支持組織(筋膜、腱、関節包など)に及び、骨髄炎や骨炎を生じやすくすることもあります。

ポケット・瘻孔の評価 📊

ポケットや瘻孔を伴うことが多く、詳細な評価が必要です。

特殊カテゴリの理解💡深部組織損傷と判定不能

NPUAP分類には、従来の4ステージに加えて2つの特殊カテゴリがあります。

これらの理解も現場では重要です✨

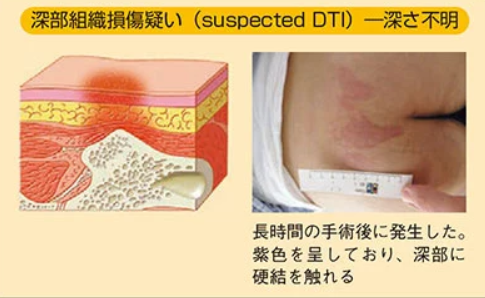

DTI(深部組織損傷)疑いの特徴と判定

DTIは「圧力やせん断力によって生じた皮膚軟部組織の損傷に起因する、限局性の紫色または栗色の皮膚変色または血疱」です。

表皮剥離はなく、深さが不明でも、皮膚の変色や周辺組織と比べて疼痛や硬結、熱感等がある場合はDTIとして分類します。

判定不能カテゴリの適用場面

創底にスラフ(黄色、黄褐色、灰色、緑色または茶色)やエスカー(黄褐色、茶色または黒色)が付着し、潰瘍の実際の深さが全くわからなくなっている全層組織欠損です1。

エスカー・スラフ付着時の対応

スラフやエスカーを十分に除去して創底を露出させないかぎり、正確な深達度は判定できません1。ただし、踵に付着した安定したエスカーは「天然の創保護」の役割を果たすので除去すべきではありません。

実践的な判定テクニック✨

現場で迷いやすいケースや、正確な評価のためのコツをお伝えします。

日々のケアで活用してくださいね😊

ステージ判定で迷いやすいケースの対処法

ステージⅠとⅡの境界線判定 🤔

皮膚に損傷があるかないかが判断基準です。発赤のみで皮膚の損傷がなければステージⅠ、水疱やびらんがあればステージⅡです。

ステージⅢとⅣの鑑別ポイント 🎯

骨・腱・筋肉の露出があるかどうかが決定的な違いです。皮下脂肪までの損傷ならステージⅢ、それ以上の深部組織が露出していればステージⅣです。

DTIと他ステージの見分け方 💡

DTIは紫色または栗色の皮膚変色が特徴的で、表皮剥離を伴わないことがポイントです。触診で疼痛や硬結、熱感を確認しましょう。

正確な評価のための3つのポイント

視診による色調・形状の観察 👀

皮膚の色調変化、創の形状、周辺組織との境界を丁寧に観察します。

触診による硬度・温度の確認 ✋

組織の硬度、温度、疼痛の有無を確認し、正常組織との違いを見極めます。

周辺組織の状態評価 🔍

炎症反応の広がり、浮腫の有無、発赤の範囲を総合的に評価します。

| 評価項目 | 確認ポイント | 注意事項 |

|---|---|---|

| 色調 | 発赤、紫色、栗色の変化 | 皮膚色素による見えにくさ |

| 硬度 | 正常組織との違い | 優しく触診する |

| 温度 | 熱感の有無 | 周辺組織との比較 |

| 疼痛 | 患者さんの訴え | 意識レベルも考慮 |

これらのポイントを押さえることで、より正確で信頼性の高い褥瘡評価ができるようになります。

患者さんのためにも、ぜひ日々の実践で活用してくださいね💪✨