「麻酔前投薬って、本当に必要なのかな?🤔」

「最近は“使わない方針”の病院もあるって聞くけど、何が正しいの?」

「どんな薬を使って、どこに注意すればいいのか自信がないんです…💦」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?

この記事では、

-

麻酔前投薬の目的と必要性

-

使用される主な薬剤の種類と作用

-

「不要論」やERAS(術後回復強化プログラム)との関係

-

投薬前後で看護師が見るべき観察ポイントとリスク対応

が分かりますよ♪

結論👉

麻酔前投薬は、すべての患者さんに“必ず必要”というわけではありません。

しかし、患者の不安をやわらげたり、麻酔導入を安全に進めるために重要なケースも多いのです。

そのため、看護師には「どんな目的で、どの薬を、どんな患者に使うのか」を理解し、投薬前後の観察とチーム連携を丁寧に行うことが求められます。

この記事では、

麻酔前投薬の基本的な目的から、薬剤の種類、最近の不要論・ERASの考え方、そして看護師が現場で押さえるべき観察ポイントまでを、やさしく・わかりやすく解説していきます🩺✨

🩺 麻酔前投薬ってなに?目的と基本をやさしく理解しよう

手術の前に投与される「麻酔前投薬」。

でも実際、「どんな意味があるの?」「今でも使うの?」と感じたことはありませんか?🤔

ここでは、麻酔前投薬の定義・目的・看護師の役割・近年の変化を、順を追ってやさしく整理していきます✨

💬 麻酔前投薬とは?いつ・なぜ使うの?

麻酔前投薬(premedication)とは、手術の直前や麻酔導入の前に投与される薬剤のことです。

目的は、患者さんがリラックスして安全に麻酔へ移行できるようにすること。

多くの場合、手術1時間前ごろに経口・筋注・静注で投与されます。

看護師が関わる場面は、投薬前のバイタル確認・同意の再確認・患者の不安への傾聴など。

つまり、単なる薬の準備ではなく、「患者の安全と安心を支えるケア」が大切なんです💗

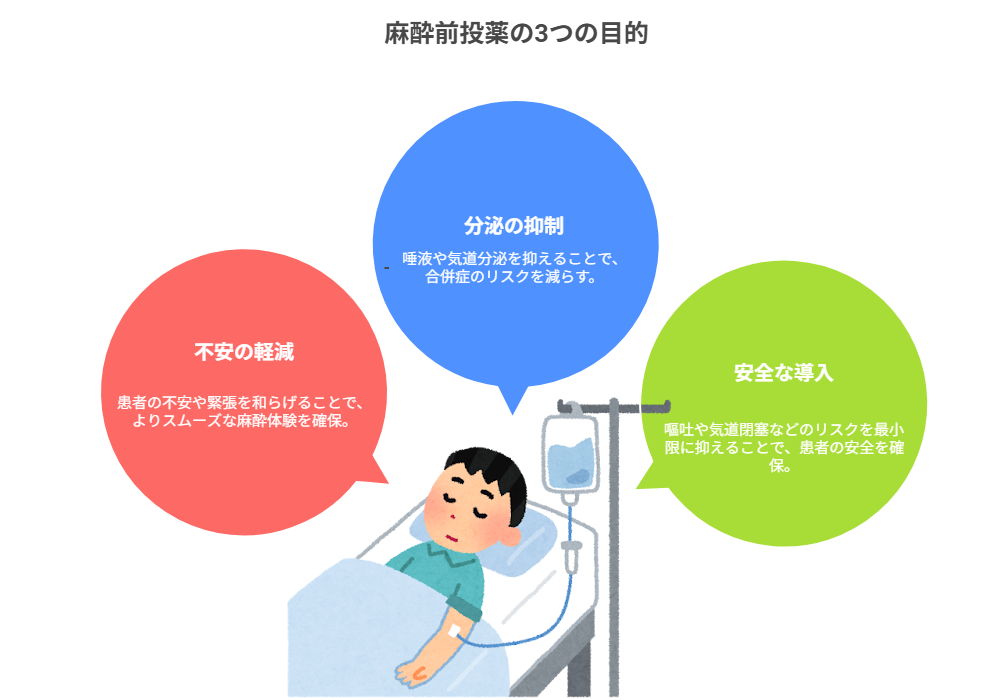

🎯 麻酔前投薬の3つの目的(不安軽減・分泌抑制・安全導入)

麻酔前投薬には、大きく3つの目的があります👇

| 目的 | 内容 | 使用される薬剤の例 |

|---|---|---|

| ① 不安・緊張の軽減 | 手術への恐怖や緊張を和らげる | ミダゾラム、ジアゼパムなど(ベンゾジアゼピン系) |

| ② 分泌・反射の抑制 | 麻酔時の唾液や気道分泌、迷走神経反射を抑える | アトロピン、スコポラミンなど(抗コリン薬) |

| ③ 安全な麻酔導入 | 嘔吐・誤嚥・気道閉塞などのリスクを減らす | 制酸薬、H₂ブロッカー(ファモチジンなど) |

このように、麻酔前投薬は患者を安全に手術へ導くための“準備薬”といえます🌸

👩⚕️ 麻酔科医と看護師、それぞれの役割

麻酔科医は、患者の全身状態や手術内容に応じて「どの薬をどの量で使うか」を判断します。

一方で看護師は、

-

投薬前の状態確認(バイタル・意識レベル・既往歴)

-

投薬後のモニタリング(呼吸・SpO₂・血圧など)

-

不安や訴えへの対応・記録

といった周術期全体の安全管理を担います🫶

つまり、麻酔前投薬の“安全な橋渡し役”が看護師なんです✨

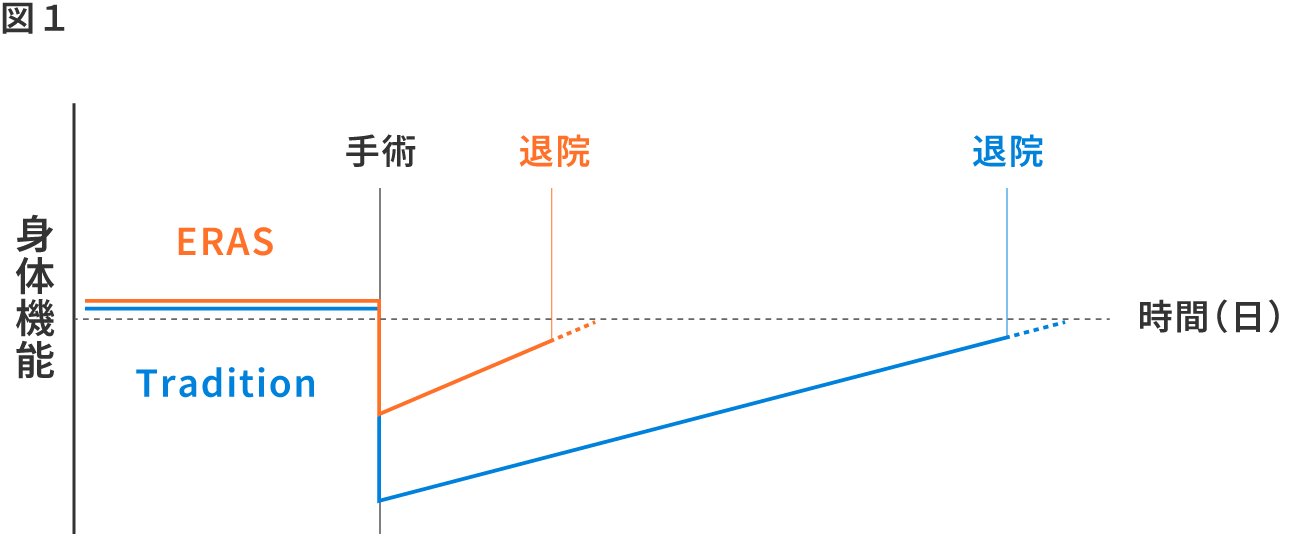

⏳ 時代とともに変化した麻酔前投薬の位置づけ

昔は「手術の前には必ず前投薬を」という時代がありました。

しかし現在では、ERAS(術後回復強化プログラム)の普及により、「必要最小限にする」「投与しない選択もある」という流れが増えています。

とはいえ、すべての患者に不要なわけではなく、

・強い不安がある

・気道分泌が多い

・麻酔導入時に嘔吐リスクが高い

などの場合には、今もなお有効かつ必要なケアです💉

看護師としては、「なぜ投与するのか」「どんな目的か」を理解しておくことで、その後の観察・対応にもつながります。

💊 どんな薬が使われるの?麻酔前投薬の薬剤と作用まとめ

麻酔前投薬では、患者さんの状態や手術内容に応じて複数の薬剤が使われます。

目的は「リラックス・安全な麻酔導入・リスク予防」。

ここでは、看護師として知っておきたい主な薬剤の種類と作用、観察ポイントを整理していきます🩺✨

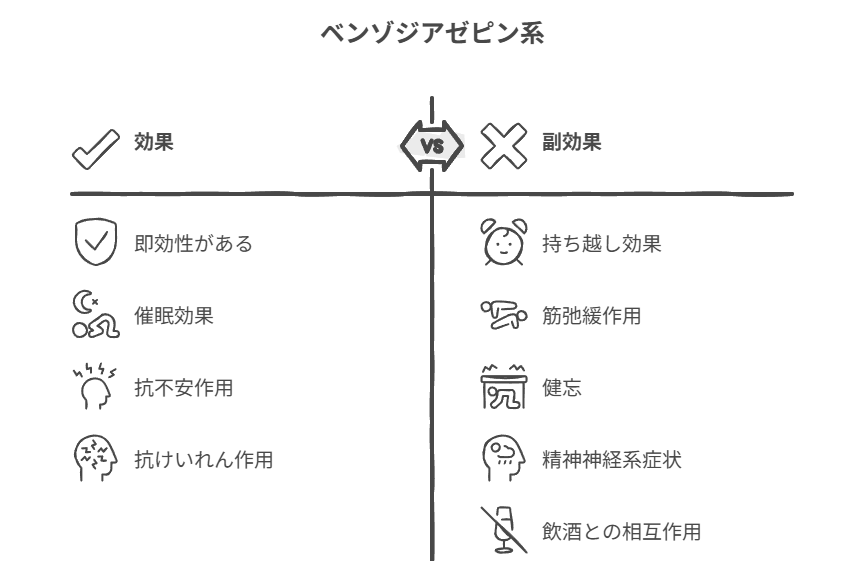

😌 鎮静・抗不安薬(ミダゾラムなど)で心を落ち着かせる

手術を前に、多くの患者さんが感じるのが「恐怖」「不安」「緊張」です。

その心理的負担を和らげるために使われるのが、ベンゾジアゼピン系の鎮静薬です。

代表薬は以下のとおり👇

| 薬剤名 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| ミダゾラム | 即効性が高く、鎮静+健忘効果がある | 呼吸抑制に注意。高齢者では減量が必要 |

| ジアゼパム | 効果が長く持続する | ふらつき・眠気に注意。回復が遅れることも |

| ロラゼパム | 中等度の鎮静+抗不安効果 | 投与後のバイタル・意識確認が重要 |

看護師は、投与後の意識レベル・呼吸状態の観察を忘れずに行いましょう。

「眠っているけど呼吸は安定しているか?」を確認することが安全管理のカギです💤

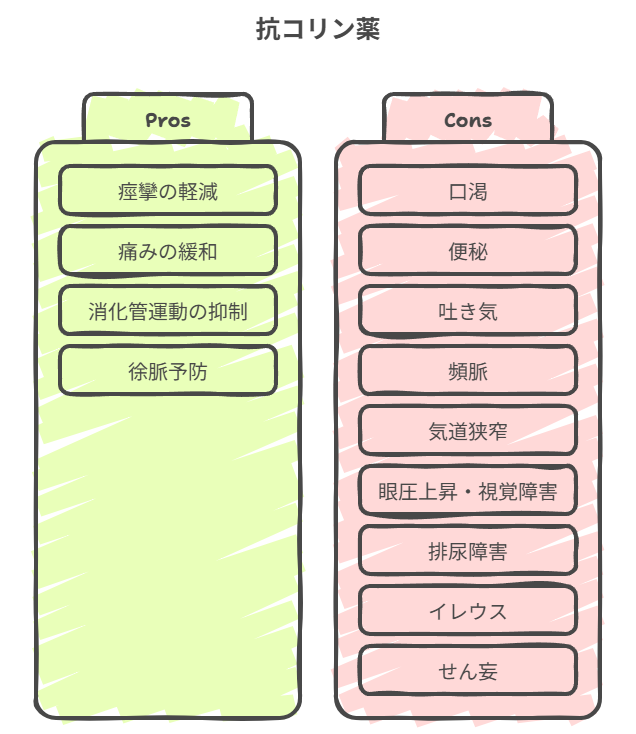

💧 抗コリン薬(アトロピン・スコポラミン)で分泌抑制・徐脈防止

麻酔導入時には、唾液・気道分泌が増えることがあります。

これらが多いと、気道閉塞や誤嚥のリスクが高まります。

そのため、抗コリン薬で分泌を抑え、同時に迷走神経反射による徐脈を防ぐ目的があります。

| 薬剤名 | 主な作用 | 注意点 |

|---|---|---|

| アトロピン | 唾液・気道分泌抑制、徐脈予防 | 口渇・頻脈・排尿困難に注意 |

| スコポラミン | 分泌抑制作用が強く、鎮静作用もある | せん妄や視覚障害の副作用に注意 |

特に高齢者ではせん妄のリスクが高いため、投与量・タイミングを確認しましょう👀

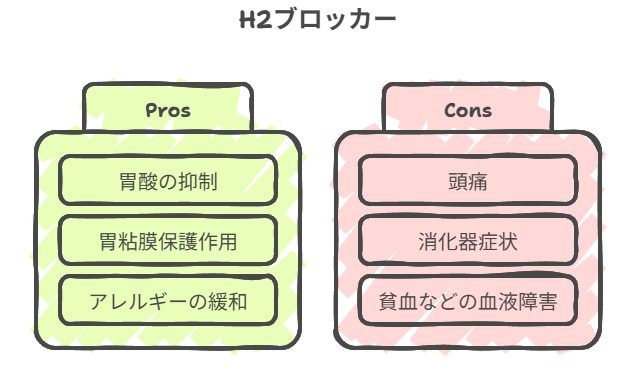

🧪 制酸薬・H₂ブロッカー|誤嚥や胃酸逆流を防ぐ

全身麻酔では、意識消失中に胃内容物の逆流や誤嚥が起こるリスクがあります。

これを防ぐために使用されるのが、制酸薬(H₂ブロッカー・PPIなど)です。

| 薬剤名 | 主な作用 | 使用目的 |

|---|---|---|

| ファモチジン(H₂ブロッカー) | 胃酸分泌を抑える | 誤嚥時の肺障害を予防 |

| オメプラゾール(PPI) | 強力に胃酸を抑制 | 胃酸過多・逆流性食道炎のある患者に有効 |

| シメチジン | 胃粘膜保護作用 | 投与後の頭痛・倦怠感に注意 |

看護師は、投与タイミング(通常手術前夜・当日朝)や併用薬との相互作用に注意します。

💊 鎮痛薬・オピオイドの使用判断と注意点

麻酔前に軽度の鎮痛薬やオピオイドを使用することもあります。

主な目的は、手術刺激によるストレス反応の抑制です。

| 薬剤名 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| モルヒネ | 鎮痛作用が強く、術後痛も軽減 | 呼吸抑制・嘔気嘔吐に注意 |

| ペンタゾシン | 鎮痛+鎮静作用を持つ | 血圧変動やせん妄のリスクあり |

特に高齢者や呼吸器疾患のある患者では慎重投与が必要。

看護師は「投与後のSpO₂・呼吸数・意識変化」をしっかり観察しましょう👩⚕️

📋 主要薬剤の比較表|作用時間・副作用・観察ポイント

| 薬剤群 | 主作用 | 投与タイミング | 主な副作用 | 看護師の観察ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 鎮静・抗不安薬 | 不安軽減・鎮静 | 手術1時間前 | 呼吸抑制、眠気 | 意識レベル・呼吸音 |

| 抗コリン薬 | 分泌抑制・徐脈予防 | 手術30分前〜直前 | 頻脈、口渇、せん妄 | HR・体温・発汗 |

| 制酸薬 | 胃酸抑制・誤嚥予防 | 前夜または当日朝 | 倦怠感、頭痛 | 胃部症状、薬歴確認 |

| 鎮痛薬 | ストレス反応抑制 | 状況に応じて | 呼吸抑制、悪心 | SpO₂・呼吸数 |

🩷 ポイント

麻酔前投薬は「目的ごとに薬を組み合わせる」ことが多いです。

看護師としては、どの薬が・なぜ投与されるのかを理解しておくことで、副作用の早期発見や投与後の観察に確実につなげることができます✨

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

あなたの気になる職場の調査をしてきます🌟😉

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🧠 麻酔前投薬は本当に必要?「不要論」と最新の考え方

かつては「手術前に麻酔前投薬を行うのが常識」とされていました。

しかし近年、「必ずしも必要ではないのでは?」という考え方が広がっています。

ここでは、なぜ“不要論”が増えているのか、そしてERAS(術後回復強化プログラム)との関係を中心に、

最新の動向を看護師視点で解説していきます🩺✨

🩷 なぜ今「麻酔前投薬不要論」が増えているの?

以前は「手術=前投薬を使う」が一般的でしたが、最近では患者安全と回復スピードの観点から再評価が進んでいます。

不要論が増えた主な理由👇

| 理由 | 解説 |

|---|---|

| ① 薬の効果が一律ではない | 鎮静や分泌抑制の効果が個人差大。高齢者では過鎮静リスクも。 |

| ② 副作用のリスク | 呼吸抑制・低血圧・せん妄などの有害事象が報告されている。 |

| ③ 手術・麻酔技術の進歩 | 静脈麻酔や麻酔導入技術の進化で「前投薬なし」でも安全になった。 |

| ④ ERASの導入 | 術後早期離床・回復促進のため、鎮静を避ける方向へ。 |

つまり、「すべての患者に前投薬を使う」時代は終わり、必要な人に必要な量を使う方向にシフトしているのです。

💡 ERASとは?“早期回復”をめざす新しい手術方針

ERAS(Enhanced Recovery After Surgery)=術後回復強化プログラムとは、

手術を受けた患者の回復を早め、合併症を減らすための多面的ケア方針です。

ERASでは、

-

鎮静を最小限にして意識回復を早くする

-

手術後の早期離床・経口摂取を促進する

-

不要な薬剤投与を減らし、身体への負担を軽くする

といった方針が重視されています🌿

そのため、麻酔前投薬も「使わない選択」が推奨されるケースが増えています。

看護師としては、「使わない=安全ではない」ではなく、“なぜその患者に使わないのか”を理解することが大切です。

⚖️ 投与が必要なケース・避けたほうがいいケースの見分け方

麻酔前投薬は“すべて不要”というわけではありません。

以下のように、患者の状態によって必要性が変わります👇

| 状況 | 前投薬を使うほうが望ましい | 前投薬を控えたほうがよい |

|---|---|---|

| 強い不安・緊張がある | 鎮静薬で不安軽減 | 軽度の緊張なら不要 |

| 呼吸器・心疾患がある | 抗コリン薬で反射抑制 | 徐脈・乾燥症状が強い場合は注意 |

| 高齢者 | 少量で効果あり | 過鎮静・せん妄のリスクに注意 |

| 小児 | 親と離れる不安軽減 | 呼吸抑制に注意・慎重投与 |

つまり、麻酔前投薬の要否は「一律」ではなく、患者ごとにアセスメントが必要ということです。

看護師は、医師判断の背景を理解しつつ、安全投与とリスク観察をサポートしましょう。

📘 最新ガイドラインに見る麻酔前投薬の立ち位置

日本麻酔科学会の最新ガイドラインでは、

「麻酔前投薬は必要な場合に限定し、患者個別に判断する」ことが明記されています。

また、ERASプロトコルに準じた施設では、

-

高齢者や早期離床を目指す患者には投与を控える

-

不安や分泌抑制目的なら低用量で短時間作用型を使用する

など、柔軟な運用が推奨されています。

つまり、現在の流れは「全員投与から、個別最適化へ」。

看護師はその意図を理解し、患者に説明できる知識を持つことが求められています🩺

💬 看護師ができること|“使わない選択”でもケアはできる

もし前投薬が使われない場合でも、看護師には「患者の不安をやわらげるケア」でできることがたくさんあります。

たとえば:

-

手術前の声かけで安心感を与える

-

呼吸法・リラクゼーションを促す

-

体位や環境を整えて待機時間のストレスを減らす

薬に頼らないケアも、麻酔前投薬の“代わり”になる大切な看護行為なんです🌸

🩺 まとめ

「麻酔前投薬は不要」という言葉だけが独り歩きしがちですが、

大切なのは“使うか使わないか”ではなく、「なぜこの患者には必要/不要なのか」を理解して安全にサポートすること。

それが看護師に求められるプロの判断です✨

👀 看護師が知っておきたい!投薬前後の観察とリスク対応

麻酔前投薬は、患者さんの安全で落ち着いた麻酔導入をサポートする大切なケアです。

でも、薬剤の種類や量、患者さんの状態によっては副作用や合併症が起こることも。

ここでは、看護師が知っておくべき観察ポイント・リスクサイン・対応のコツを整理していきましょう✨

🩺 投与前チェック|意識・バイタル・同意確認

投与前の準備が安全管理の第一歩です。

以下の項目を投与前に必ず確認しましょう👇

| チェック項目 | 具体的内容 |

|---|---|

| バイタルサイン | 血圧・脈拍・呼吸数・SpO₂を測定。前回値と比較。 |

| 意識レベル | 傾眠傾向や混乱がないか。鎮静薬投与時は特に注意。 |

| 同意・説明 | 前投薬の目的を患者本人(または家族)に再確認。 |

| 排尿・義歯・貴重品 | 手術準備として忘れずに。麻酔前投薬のタイミングと重なることも多い。 |

🩷 ポイント

看護師は、単に「投与前確認」だけでなく、患者の不安や緊張を聞き取る姿勢も大切です。

「少し緊張してますね」「大丈夫ですよ」といった一言が、薬以上に安心を与えることもあります。

💬 投与後の観察ポイント|呼吸・循環・意識レベルに注目

麻酔前投薬の効果は、患者さんによって出方が異なります。

看護師は、投与後15〜30分以内を中心に慎重な観察を行いましょう。

| 観察項目 | みるべきポイント | 注意すべき異常 |

|---|---|---|

| 呼吸状態 | 呼吸数・深さ・SpO₂・努力呼吸の有無 | 呼吸抑制、チアノーゼ |

| 循環動態 | 脈拍、血圧、皮膚色 | 徐脈、低血圧、頻脈 |

| 意識レベル | 眠気の程度、呼びかけ反応 | 過鎮静、意識消失 |

| 分泌物・気道 | 唾液・痰の量・咳反射 | 分泌過多、気道閉塞 |

👀 観察のコツ

-

呼吸音が浅くなっていないか、口元・胸郭の動きを確認

-

脈拍が遅くなりすぎていないか、皮膚の色調もチェック

-

投与後に寝ていても「声かけへの反応」は確認

とくに高齢者や呼吸器疾患のある方は、少量でも過鎮静になるリスクがあるため要注意です⚠️

🚨 副作用への早期対応|呼吸抑制・低血圧・せん妄

麻酔前投薬で起こりやすい代表的な副作用と、看護師が取るべき初期対応をまとめました👇

| 副作用 | 症状 | 対応 |

|---|---|---|

| 呼吸抑制 | 呼吸数減少、SpO₂低下 | 体位整え・酸素投与、医師へ即報告 |

| 低血圧 | めまい、皮膚冷感、血圧低下 | 下肢挙上・輸液確認・医師報告 |

| 徐脈 | 脈拍減少、意識低下 | アトロピン使用の指示確認 |

| せん妄 | 興奮・幻覚・混乱 | 環境調整、声かけで安心させる、家族同席を検討 |

🩷 ワンポイント

せん妄は高齢者に多く、夜間や環境変化で増悪します。

静かな環境・やさしい声かけで落ち着かせるだけでも、症状を和らげられます🌙

🤝 チームで連携する!麻酔科医・手術室スタッフとの情報共有

麻酔前投薬の安全管理は、看護師だけで完結しません。

麻酔科医・外科医・手術室スタッフとの情報共有が大切です。

共有すべき情報は以下👇

-

投薬時間・薬剤名・量

-

投与後のバイタル変化

-

意識レベル・不安や訴えの有無

-

副作用・アレルギーの有無

🗒️ 引き継ぎメモ例

「9:00にミダゾラム1mg筋注。10分後軽度傾眠、SpO₂98%、呼吸安定。やや不安訴えあり。」

このように具体的に伝えることで、手術室側もリスクを予測しやすくなります💬

💡 看護師の観察は「安全のセンサー」

麻酔前投薬の安全を守るのは、薬そのものではなく看護師の観察力です。

薬剤の効果・副作用・患者の表情や反応を総合的に見て、「いつもと違う」をキャッチできることが、周術期看護の要です🌸

🧾 患者ごとに変わる!麻酔前投薬の個別ケアと使い分け

麻酔前投薬は「全員同じ」ではなく、患者の年齢・基礎疾患・体の状態に合わせて調整することが大切です。

同じ薬でも、患者の特徴によって効果や副作用の出方が大きく変わるため、看護師はその違いを理解しておくことで、安全な投薬サポートができます✨

ここでは、高齢者・小児・肝腎機能障害・循環器疾患のある患者さんを中心に、看護師が押さえておきたい使い分けポイントを紹介します💊

👵 高齢者への麻酔前投薬|減量と慎重投与が基本

高齢者は、肝臓や腎臓の代謝能力が低下しているため、少量でも薬の効果が強く出たり、長く残る傾向があります。

| 注意点 | 看護師の対応 |

|---|---|

| 鎮静薬で過鎮静になりやすい | 呼吸数・SpO₂・意識レベルをこまめに観察 |

| 抗コリン薬でせん妄リスク上昇 | 投与量確認と環境調整(静かな場所で過ごす) |

| 脱水・低栄養がある | 投与前後のバイタルと体液バランス確認 |

🩷 ポイント

高齢者は「投薬しない勇気」も大切です。

必要最小限の量で十分なことが多く、過鎮静やせん妄を防ぐことが安全管理につながります。

👶 小児の前投薬|不安軽減と保護者対応のポイント

小児にとって手術はとても大きなストレスです。

そのため、分離不安・恐怖心を軽減する目的で前投薬が使用されることがあります。

| 薬剤 | 特徴 | 看護師のポイント |

|---|---|---|

| ミダゾラムシロップ | 経口で飲みやすく、速やかに鎮静効果 | 服薬後は転倒防止、抱きかかえ時は落下注意 |

| アトロピン | 分泌抑制・徐脈防止 | 心拍変化を観察、発汗・乾燥に注意 |

👩👦 看護ケアの工夫

-

保護者と一緒にリラックスできる雰囲気をつくる

-

絵本・動画などで気をそらす

-

「これから眠くなるお薬だよ」とやさしく説明

薬だけに頼らず、安心を与えるコミュニケーションも前投薬の一部です🌸

🫀 肝・腎機能障害がある患者への調整方法

薬は肝臓で代謝され、腎臓から排泄されます。

そのため、肝・腎機能障害がある患者では、薬が体に残りやすい=副作用リスクが高いのが特徴です。

| 機能障害 | 投与時の注意 | 看護師の観察ポイント |

|---|---|---|

| 肝機能障害 | 代謝が遅く、作用が長引く | 過鎮静・せん妄の出現に注意 |

| 腎機能障害 | 排泄が遅く、蓄積リスクあり | むくみ、尿量減少、倦怠感の確認 |

| 併用薬あり | 相互作用の可能性 | 服薬歴を医師と共有 |

🩺 観察のコツ

いつもより鎮静が強い、覚醒が遅い場合は要注意。

「いつもと違う反応」を感じたら早めに麻酔科医へ報告しましょう。

❤️ 呼吸器・循環器疾患がある患者での注意点

呼吸器や循環器に疾患を持つ患者では、

麻酔前投薬による呼吸抑制・血圧変動が重篤化しやすい傾向があります。

| 疾患 | 注意すべき薬剤 | 看護師の観察ポイント |

|---|---|---|

| COPD・喘息 | 抗コリン薬は慎重投与 | 呼吸音・SpO₂・喘鳴有無を確認 |

| 心疾患(徐脈傾向) | アトロピン使用は医師指示で調整 | 脈拍・血圧・胸痛の有無 |

| 高血圧 | ベンゾジアゼピン系で急降下リスク | 血圧モニタリングを頻回に実施 |

💬 看護師の工夫

-

投与直後はモニタリングを強化

-

酸素投与準備・吸引器の動作確認

-

「呼吸が浅い」「脈が遅い」などの小さな変化も記録

安全な麻酔導入のためには、投与後10〜30分が勝負です。

🌈 患者に合わせた“オーダーメイド看護”を

麻酔前投薬は、画一的ではなく個別性が命。

看護師が患者の状態を把握し、薬の目的を理解してケアを調整することで、より安全で安心な周術期を実現できます✨

🩷 まとめポイント

-

高齢者:少量・慎重投与でせん妄予防

-

小児:不安軽減+転倒防止

-

肝腎障害:薬の蓄積リスクを意識

-

呼吸・循環疾患:モニタリング強化

どんな患者でも、「その人にとって最も安全な投与」を考える姿勢が、看護師としての信頼につながります🌸

📚 ガイドラインとこれからの麻酔前投薬|知っておきたい最新動向

近年、麻酔前投薬に関する考え方は「とりあえず投与」から「必要な場合にだけ使う」へと変化しています。

背景には、ガイドラインの改訂やERAS(術後回復強化)プログラムの普及があります。

ここでは、国内外の最新動向を整理しながら、看護師として押さえておくべきポイントを解説します💊

🏥 日本麻酔科学会ガイドラインでの位置づけ

日本麻酔科学会の「麻酔科領域における安全指針(最新版)」では、

麻酔前投薬について次のように記載されています👇

「麻酔前投薬の使用は、患者個々の状態に応じて適応を判断することが望ましい。」

つまり、全例一律投与ではなく、症例ごとに目的を明確にした上で使用することが基本となっています。

さらに、

-

高齢者や呼吸抑制リスクのある患者では慎重投与

-

不安が強い患者には短時間作用型鎮静薬を適宜使用

-

ERAS導入下では、可能な範囲で鎮静を控える

といった指針も示されています。

看護師は「なぜこの患者に投与するのか」「何を目的にしているのか」を理解し、麻酔科医と同じ方向でケアできることが求められます🩺

🌍 海外ガイドラインと国際的なトレンド

欧米のERAS Societyや英国NICE(国立医療技術評価機構)でも、麻酔前投薬の方針はほぼ共通しています。

| 国・団体 | 麻酔前投薬の位置づけ | 備考 |

|---|---|---|

| ERAS Society(欧州) | 鎮静薬のルーチン使用を推奨せず、必要時のみ投与 | 術後早期回復・早期離床を重視 |

| NICE(英国) | 呼吸抑制・せん妄予防の観点から慎重使用を推奨 | 患者教育を重視 |

| ASA(米国麻酔学会) | 「個別最適化」が原則。術前不安への対応は非薬理的手段も推奨 | 患者満足度を重要視 |

こうした国際的傾向を踏まえ、日本でも“麻酔前投薬=必要最小限”という方向にシフトしています。

🔬 “必要最小限の前投薬”という新しい考え方

近年は「最小限で最大の安全を」という考え方が重視されています。

つまり、薬を減らすことが目的ではなく、過剰な鎮静や副作用を防ぎつつ必要なケアを保つという意味です。

🩷 この考え方の背景

-

高齢化で副作用リスクが増加

-

周術期医療がチーム化し、看護師の観察がより重要に

-

ERASの普及で“薬よりもケア”を重視する傾向に

この流れの中で、看護師は「薬の知識+非薬理的サポート力」が求められるようになっています🌸

🧠 看護師としてアップデートしておきたい知識📖

麻酔前投薬に関して、看護師が今後もアップデートしておきたいポイントをまとめました👇

| 観点 | 学ぶべき内容 | 実践のポイント |

|---|---|---|

| 薬理学 | 各薬剤の作用・副作用・禁忌 | 高齢者・小児への適応を理解 |

| ガイドライン | 日本麻酔科学会・ERASの最新方針 | 投薬判断の背景を理解して行動 |

| 看護実践 | 投薬前後の観察・声かけ・安心ケア | 「薬を使わないケア」も選択肢に |

| チーム医療 | 麻酔科・外科・看護師の連携 | 記録と報告を正確に行う |

🩺 一言まとめ

麻酔前投薬は「医師が投与する薬」ではなく、看護師の観察力とチーム連携で支える“安全管理の一部”です。

🌸 まとめ|麻酔前投薬を安全・効果的に行うために

ここまで、麻酔前投薬の目的や薬剤、不要論・ERASとの関係、そして看護師が行う観察や個別ケアまでを詳しく見てきました。

最後に、記事全体のポイントを振り返りながら、現場で実践できる“安全投与と観察のコツ”をまとめます💉✨

💡 麻酔前投薬の目的と種類を再チェック

| 目的 | 内容 | 主な薬剤 |

|---|---|---|

| 不安・緊張の軽減 | 手術への恐怖を和らげる | ミダゾラム、ジアゼパムなど |

| 分泌・反射の抑制 | 唾液や気道分泌を減らす | アトロピン、スコポラミン |

| 誤嚥予防 | 胃酸の逆流や吸引リスクを下げる | ファモチジン、オメプラゾール |

🩷 ポイント

麻酔前投薬は、単に薬を投与する行為ではなく、「安全に麻酔を導入するための準備ケア」なんです。

⚖️ 「必要?不要?」の判断は患者ごとに!

現代の医療では、「麻酔前投薬=必ず行う」とは限りません。

ERASの考え方では、不必要な鎮静を減らし、早期回復を促す方向に進んでいます。

ただし、

-

不安が強い患者

-

呼吸器分泌が多い患者

-

嘔吐リスクの高い患者

などでは、前投薬が有効であり、安全性を高める大切な選択になります。

看護師は、「なぜこの患者に使う(使わない)のか」を理解して行動しましょう🩺

👀 安全投与のための看護師チェックリスト

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| ✅ 投与前の状態確認 | バイタル・意識レベル・アレルギーの有無 |

| ✅ 投与後の観察 | 呼吸数・SpO₂・意識の変化・副作用 |

| ✅ 記録と報告 | 投与時間・薬剤名・効果・異常の有無 |

| ✅ チーム連携 | 麻酔科医・外科医・手術室スタッフと情報共有 |

💬 看護の基本

麻酔前投薬の安全を守るのは「薬」ではなく、「看護師の観察力と連携力」です🌸

🤝 チームで支える安心の麻酔管理✨

麻酔前投薬は、手術という大きなイベントの「スタートライン」。

ここでの看護師の関わりが、その後の麻酔導入・手術・回復の質を大きく左右します。

薬を正しく理解し、患者に寄り添い、変化をいち早く察知することが、最も確実な安全対策です💗

🌼 ひとこと

麻酔前投薬は、時代とともに形を変えながらも、「患者を守る」という本質は変わっていません。

看護師として、薬とケアの両方の視点を持ち続けることが、どんな現場でも信頼される看護につながります✨

麻酔前投薬は「使うかどうか」ではなく、

“なぜ使うのかを理解し、安全に支える”ことが看護の力です🌸

<参考・引用>