「ポータブルトイレってどこに置けばいいのかな?🤔 ベッドの横?それとも少し離した方がいい?夜間に使うとき転倒しないか心配だし、プライバシーも守ってあげたい…。でも正しい設置の仕方が分からない💦」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では、

-

ベッドのどの位置に置くのが安全なのか

-

夜間の転倒リスクを減らす設置の工夫

-

介助がしやすい角度や手すりの活用方法

-

プライバシーや快適さを守る配置アイデア

が分かりますよ♪

実は、ポータブルトイレの設置位置は「安全性・介助のしやすさ・プライバシー」の3つをバランスよく考えることが大切なんです✨

この記事では、看護師の視点から「転倒を防ぎつつ、患者さんの尊厳や生活の質も守れる配置方法」について、具体的なポイントや工夫を分かりやすく解説していきます。

🚽ポータブルトイレはどこに置く?ベッドサイドのベストポジションとは

夜勤や自宅療養の場面では、「ポータブルトイレ 設置位置」で悩むことが多いですよね。

安全に移乗できて、介助もしやすく、患者さんのプライバシーも守れる――そんな“ちょうどいい置き場所”を、看護師目線でわかりやすく整理しました😊

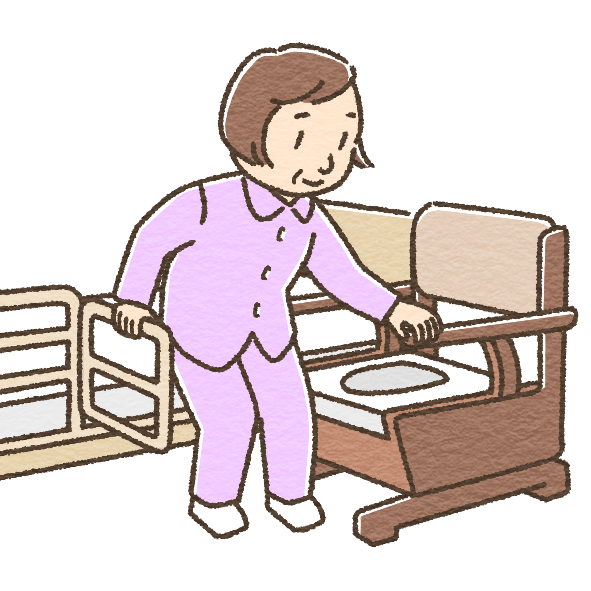

この章では、①なぜベッドサイドが基本なのか、②片麻痺などで“健側/患側”が変わるときの考え方、③ベッドに対して約30°の角度が使いやすい理由、の順に解説していきます❤

ベッド横が基本!なぜベッドサイドが安心なのか

ベッドサイドは「移動距離が最短」「姿勢変化が少ない」「見守り・介助がしやすい」という3拍子がそろいやすいのが大きな利点です。

特に夜間はふらつきやすく、歩行距離や方向転換が増えるほど転倒リスクは上がります。

ベッド横なら、端座位→立位→着座までの一連の動作がスムーズで、ナースコール対応や声かけの距離も近く、急変時も介入しやすいですよ🛏️✨

ベッドサイド設置チェック(目安)

| 項目 | 推奨・目安 | ねらい |

|---|---|---|

| ベッド端〜便座までの距離 | 1歩以内(約30〜50cm)※筋力・身長で調整 | 歩行距離を最短化し転倒リスクを低減 |

| ベッド/便座の高さ差 | できるだけ近づける(±2〜3cm以内が目安) | 立ち座り時の膝・腰への負担軽減 |

| 足元スペース | つま先が入る15〜20cmの余裕 | 立位時の重心前方移動を補助 |

| 床面 | 滑り止めマット+段差解消 | すべり・つまずき予防 |

| 介助者の立ち位置 | 利き手・介助方法に合わせて確保 | 体位変換・移乗介助をスムーズに |

| 夜間の視認性 | 足元灯/人感センサー照明 | まぶしすぎない明るさで安全確保 |

| プライバシー | カーテン/パーテーション | 尊厳保持と安心感の向上 |

| 清潔動線 | 交換・洗浄がしやすい配置 | 介助者の負担軽減と衛生維持 |

ポイントは「安全(距離・床)」「介助動線(立ち位置)」「尊厳(視線・遮蔽)」の3要素を同時に満たすことです。

小さな調整が転倒予防とQOLの両立につながります🌙

健側・患側の違いで変わるベストな位置

片麻痺がある方では、基本は“健側”にポータブルトイレを置くのが定石です。

理由は、健側で支持しやすく、立ち上がり・側方移乗・方向転換が安定するため。

患側に体重を預けにくい方は、健側側方へ体を回すほうが安全に動作できます。

介助者は患者さんの患側前方〜側方に位置取りし、膝折れやバランス崩れに備えると良いですよ💡

設置側の考え方(例)

| 状況 | 推奨設置側 | 理由・介助のコツ |

|---|---|---|

| 右片麻痺 | 左(健側) | 左手で手すり把持・左脚で立ち上がりやすい。介助者は右前方に入り膝折れ予防 |

| 左片麻痺 | 右(健側) | 右手で支持しやすく、右脚に荷重しやすい。介助者は左前方〜側方で見守り |

| 両側筋力低下/不安定 | より支持が取りやすい側(手すり側) | 立位支持が得やすい側に手すり+介助者動線を確保 |

| 視力・視野障害あり | 見えやすい側 | 視覚情報を取りやすい方向へ。足元灯でコントラスト付与 |

| 人工関節/疼痛強い側あり | 疼痛が弱い側(動かしやすい側) | 痛み回避で恐怖心を減らし、スムーズな立ち座りを支援 |

あわせて、手すりの位置(ベッド側/トイレ側/L字)を“健側でつかみやすい高さ”に設定しておくと、移乗が格段に安定します。

患者さんの残存機能や利き手、習慣も踏まえ、個別最適を心がけましょう😊❤

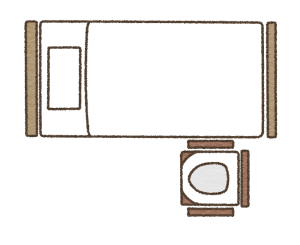

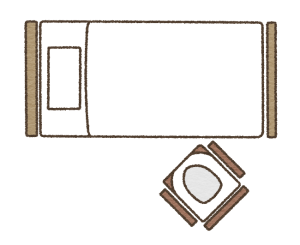

ベッドから30度の角度が使いやすい理由

便座をベッド端に対して約30°斜めに配置すると、回旋角度が小さくなる→ふらつきが減る→着座がスムーズという好循環が生まれます。

動作は「端座位→前傾→立位→小回旋(約30°)→着座」とコンパクトに完結。

90°の大回りより、脚の踏み替え回数と重心移動が減り、夜間の低覚醒時や起立性低血圧がある方でも動作が安定しやすいのがメリットです🚶♀️🪑

30°配置の実践ステップ

| ステップ | やること | コツ |

|---|---|---|

| 1 | ベッド端の“移乗ゾーン”を決める | ベッド端から30〜50cmに便座の前縁が来るよう目安設定 |

| 2 | 便座の向きをベッドに対し約30° | 足先が便座方向を向ける角度でテープ等で目印を付ける |

| 3 | 手すり位置・高さを微調整 | 立ち上がり時に健側手で確実に把持できる高さに |

| 4 | 床の滑り止め・段差確認 | マット端がめくれないか、キャスターのストッパーON |

| 5 | 試行→微調整 | 実際に端座位→立位→着座を試し、足元・距離・角度を1〜2cm単位で調整 |

適応と注意点

| こんな方に向く | 注意すること |

|---|---|

| 片麻痺/軽中等度の筋力低下/ふらつきがある方 | 30°は“目安”。眩暈・疼痛・関節可動域により20〜45°で個別調整 |

| 夜間中心の使用で覚醒度が低い方 | 足元灯のまぶしさを避けつつ、足先が見える程度の照度を確保 |

| 介助者が1名で対応する場面 | 介助者の立ち位置(患側前方)と退避スペースも同時に設計 |

角度は“正解がひとつ”ではなく、患者さんの残存機能×環境×介助方法で最適値が変わります。

まずは30°を起点に、転倒歴やふらつき方、立ち座りのクセを観察しながら微調整していくのが安全ですよ😉❤

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

🌙夜間でも安心!転倒リスクを減らす設置位置の工夫

夜間のポータブルトイレ使用は、患者さんにとって大きなリスクが潜んでいます。

特に「暗さ」「ふらつき」「動線の複雑さ」が重なると、転倒事故につながりやすいのです💦

そこでこの章では、①夜間転倒の主な原因、②距離の目安、③具体的な配置パターンについて詳しく解説していきますね❤

夜間転倒の原因は?明かりと動線に注目

夜間に起きやすい転倒の原因は、大きく3つに分けられます。

| 主な原因 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 視認性の低下 | 足元が暗く段差やマットに気づけない | 足元灯・人感センサー付き照明でやさしく照らす |

| 動線の複雑さ | ベッドからトイレまでの距離が長い、家具を避ける必要がある | ベッドサイドに設置し、通路をシンプルに確保 |

| 覚醒度の低下 | 夜間は半覚醒でふらつきやすい | 移動距離を短縮、手すり・支えを設置 |

つまり「夜間はできるだけシンプルで短い動線」を確保することが大切です。

余計な家具や段差をなくし、明かりと動線をセットで考えることが安全につながります🌙✨

ベッドからの距離は“1歩以内”が安全のカギ

ポータブルトイレは、ベッドから1歩以内(30〜50cm程度)に置くのが安全の基本です。

特に夜間は、眠気や立ちくらみでフラつきやすいため、移動の歩数を減らすだけでも転倒リスクを大きく減らせます。

-

🚶♀️ 近すぎても危険 → ベッド柵や掛布に足を引っかける可能性あり

-

🚶♀️ 遠すぎても危険 → 歩行距離が増え、バランスを崩しやすい

ちょうど良い距離は「患者さんがベッド端に腰かけたとき、手を軽く伸ばせばトイレの手すりに届く」くらいです。

これなら自立歩行でも介助でも安全に移乗できますよ😊❤

夜間用ポータブルトイレのおすすめ配置パターン

夜間に特に安心して使えるポータブルトイレの配置例をご紹介します。

| 配置パターン | 特徴 | 向いているケース |

|---|---|---|

| ベッドサイド直角配置 | ベッドと平行、最短移動 | 夜間に頻回排泄がある方、足取り不安定な方 |

| ベッドサイド30°斜め配置 | 回旋が少なく、自然な流れで着座 | 片麻痺のある方、軽介助で動ける方 |

| 足元スペース確保型 | 足先が入りやすい位置に置く | 膝や股関節の可動域が制限されている方 |

| パーテーション併用配置 | 視界を遮りプライバシー確保 | 同室者がいる場合やQOLを大切にしたい場合 |

夜間は「とにかく距離を短く」「視界を確保」「介助者の動線も確保」という3点が鉄則です。

特に転倒歴がある方や筋力が弱い方は、夜間専用の配置を日中と分けて考えるのもおすすめですよ🌟

💪介助しやすい配置方法は?看護師が実践しているポイント

ポータブルトイレの設置位置は、患者さんの安全だけでなく、介助者の負担軽減にも直結しますよね😊。

配置を工夫することで「少ない力でスムーズに移乗できる」「腰痛や転倒リスクを防げる」など、看護師にとっても働きやすい環境が整います。

ここでは、介助のしやすさに焦点をあてた実践ポイントをまとめていきます❤

介助者の立ち位置を考えた設置の工夫

介助を行う際は、患者さんだけでなく介助者自身の安全と姿勢を守ることが大切です。

ベッドとポータブルトイレの間に介助者が入り込めるスペースをあらかじめ確保すると、腰をねじらずに移乗をサポートできます。

-

✅ 患者さんの患側前方~側方に立てるように配置

-

✅ 介助者が膝をつけて支えられるスペースを残す

-

✅ 背中を丸めず腰を落として支えられる距離を意識

これらを意識するだけで、患者さんも安心して身を預けられ、介助者も腰を痛めにくくなりますよ。

車椅子移乗をスムーズにするポジション

車椅子からポータブルトイレへの移乗は、ちょっとした配置の違いで大きな差が出ます。

ポイントは「三角配置」です。

| 配置パターン | メリット | ポイント |

|---|---|---|

| 車椅子→ポータブルトイレを30~45°斜めに配置 | 回旋角度が小さくスムーズ | 車椅子のフットレストを外して足元をクリアに |

| ベッド→車椅子→ポータブルトイレを一直線上に配置 | 直線移動で負担が少ない | 廊下型のスペースがある場合に有効 |

| ポータブルトイレを車椅子と同じ高さに調整 | 段差が減り安全 | 高さ調整機能付きトイレで対応 |

特に「高さ合わせ」と「角度調整」は、介助者の腕力に頼らずに移乗できる重要ポイントです🚶♀️✨

介助負担を減らす動線チェックリスト

介助がスムーズに行えるかどうかは、「配置前の動線チェック」で決まります。

以下のリストを確認しておくと安心です❤

| チェック項目 | OKの状態 |

|---|---|

| ベッド端からポータブルトイレまでの動線 | 1歩以内、障害物なし |

| 足元 | 滑り止めマットあり、段差なし |

| 手すり | 健側で把持可能な位置に設置 |

| 介助者スペース | 患側前方に膝をつける余裕あり |

| 車椅子使用時 | 回転スペース(直径1m以上)確保 |

| 夜間照明 | 足元灯あり、まぶしくない光 |

| プライバシー | カーテンやパーテーションで遮蔽 |

動線を「患者さん視点」「介助者視点」の両方で確認することが、安全と効率を両立するポイントなんです😊。

🛠手すりや角度の工夫で安全アップ!設置の具体例

ポータブルトイレの安全性を高めるためには、「ただ置くだけ」では不十分です。

手すりや角度、床環境を工夫することで、患者さんの残存機能を活かしつつ転倒リスクを大幅に下げることができますよ😊

ここでは看護師が実際に活用している具体例をご紹介します❤

片麻痺の方におすすめの「健側配置」

片麻痺がある方では、健側にポータブルトイレを置くのが基本です。

健側で手すりをつかみやすく、足に体重をのせやすいため、立ち上がりや移乗が安定します。

| ポイント | 理由 |

|---|---|

| 健側に手すりを配置 | つかみやすく立ち上がりがスムーズ |

| ベッドとトイレの角度は30°前後 | 体を少し回すだけで移乗できる |

| 介助者は患側前方に立つ | バランスを崩したとき支えやすい |

片麻痺の方にとって「健側を活かす配置」は、自立度を高める工夫にもなりますよ💪。

手すりの高さと位置で移乗はラクになる

手すりは「どこに置くか」「どの高さにするか」で使いやすさが大きく変わります。

-

✅ 高さの目安:利用者の肘が90°程度に曲がる位置

-

✅ ベッド側の手すり:端座位から立ち上がるときに把持できる

-

✅ トイレ側の手すり:立位保持や着座のときに支えられる

-

✅ L字型や可動式手すり:移乗方向に合わせて調整できる

特に高齢者は「立ち上がりはできるけど着座時にふらつく」ケースが多いため、便座側の手すりも重要です。

両側で支えられる環境を整えると安心ですね✨

床マットや滑り止めでさらに安全性UP

見落とされがちなのが床環境。

夜間や急いでいるときは、ほんの少しの滑りや段差でも転倒につながります。

| 工夫 | メリット |

|---|---|

| 滑り止めマット | 立ち上がりや着座時の足元安定 |

| 防水マット | 汚染時のお掃除がラクになる |

| 段差解消スロープ | 車椅子利用や歩行器併用でも安心 |

| キャスター付きトイレはストッパー必須 | 移乗中のぐらつきを防ぐ |

また、マットは「厚すぎてつまずく」ことがあるので、薄くて滑らない素材を選ぶのがベストです。

床環境を整えるだけでも、安心感が大きく変わりますよ❤

👀プライバシーと快適さも大切!生活の質を守る配置アイデア

ポータブルトイレは「安全性」や「介助のしやすさ」だけでなく、患者さんの心の安心感や快適さを守ることもとても大切ですよね😊。

「誰かに見られたくない」「においが気になる」「同室の人に迷惑をかけたくない」

そんな気持ちに寄り添うことで、患者さんはより安心して排泄に向き合えます。

ここでは、プライバシーと快適さを守る配置アイデアをご紹介します❤

見られたくない気持ちを尊重する“視界の工夫”

排泄はとてもデリケートな行為だからこそ、視線を遮る工夫が欠かせません。

-

✅ ベッドから直接見えない角度に設置する

-

✅ 出入口や廊下からの視線が届かないように置く

-

✅ 同室者のベッド方向からは視界を遮るよう配置

たとえば、ベッドの足元ではなく壁際に30°斜めに配置すると、視界に入りにくくなるケースがあります。

患者さんの「見られたくない」気持ちを尊重すると、排泄への抵抗感がぐっと減りますよ👀✨

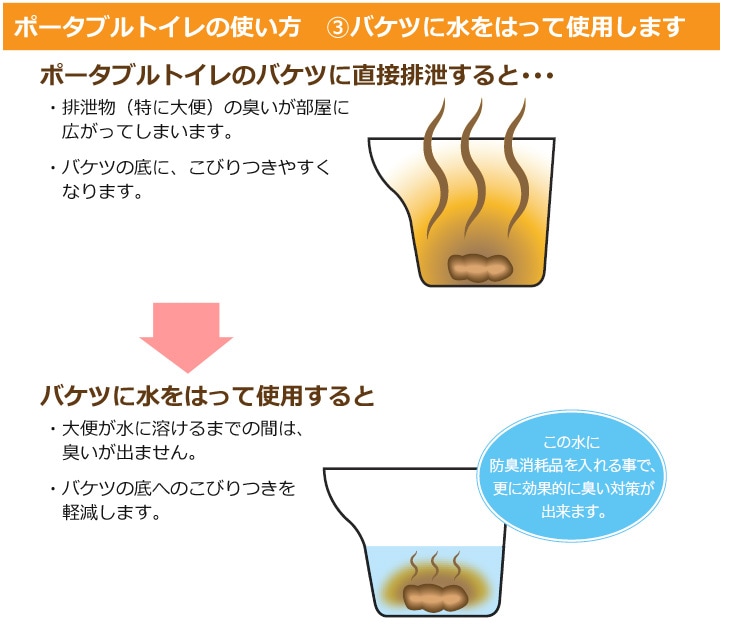

消臭・換気で快適さを守るポイント

「においが気になるから使いたくない」という声もよく聞かれますよね。

配置と合わせて消臭・換気対策を行うことが快適さにつながります。

| 工夫 | ポイント |

|---|---|

| 消臭液・抗菌剤を使用 | バケツ内に専用消臭液を入れると効果的 |

| 換気扇・空気清浄機の近くに配置 | 空気の流れを利用してにおいを拡散しにくくする |

| 窓際配置+こまめな換気 | 自然換気で気分もリフレッシュ |

| 吸着シートや消臭スプレー併用 | 即効性があり同室者にも配慮できる |

においへの配慮は本人の快適さだけでなく、同室者や介助者にとっても重要。

においが軽減されると、ポータブルトイレの使用を前向きに受け入れてもらえることが多いですよ🌿

パーテーションやカーテンを活用した配置例

「安全な位置に置きたいけど、人の目も気になる…」

そんなときはパーテーションやカーテンの併用がおすすめです。

-

🟢 パーテーション:移動式で位置を調整できるので、プライバシー確保に便利

-

🟢 カーテン:天井から吊るすタイプなら空間を仕切りやすく、設置もシンプル

-

🟢 折りたたみスクリーン:限られたスペースでも使いやすい

たとえば、ベッドサイドに配置+L字にパーテーションを立てると、介助者が入れる動線を確保しつつ、周囲からは見えにくくなります。

これは病棟でもよく活用されている工夫ですよ😉❤

✅まとめ:安全×尊厳を両立するポータブルトイレの設置位置

ここまで「ポータブルトイレ 設置位置」について、安全面から心理面まで詳しく見てきましたね😊

最後にポイントを整理して、明日からのケアにすぐ役立てられるようにしましょう❤

安全な設置位置の3つの条件

ポータブルトイレを安全に設置するために、最低限おさえておきたい条件はこちらです。

| 条件 | ポイント |

|---|---|

| ベッドから“1歩以内” | 距離を短くして転倒リスクを減らす |

| 健側配置 | 残存機能を活かして移乗を安定させる |

| 床環境の整備 | 滑り止めマット・段差解消で安全性UP |

「近い・使いやすい・滑らない」この3つが安全確保のカギです🔑

介助者・利用者双方が安心できる配置とは

ポータブルトイレの位置は、患者さんの安心感+介助者の動きやすさを両立させることが大切です。

-

✅ 介助者が患側前方に立てるスペースを確保

-

✅ 車椅子移乗なら30〜45°の角度で配置

-

✅ 視線やにおいへの配慮で心理的安心感をプラス

こうした工夫を積み重ねることで、患者さんは「安心して使える」と感じ、介助者も「安全に介助できる」と思える環境が整いますよ💪✨

明日から実践できるチェックリスト

最後に、配置の際に確認したいチェックリストをまとめました。

-

🟢 ベッドからトイレまでの距離は1歩以内?

-

🟢 健側に設置できている?

-

🟢 床は滑り止めマットで整えてある?

-

🟢 手すりは患者さんがつかみやすい高さ?

-

🟢 夜間照明や足元灯は設置されている?

-

🟢 プライバシーを守る工夫(カーテン・パーテーション)はある?

このリストを意識すれば、日常のケアにすぐ取り入れられます🌙

✨まとめ✨

ポータブルトイレの設置位置は、「安全性(転倒予防)」「介助しやすさ」「プライバシー・快適さ」の3つをバランスよく整えることが大切です。

ちょっとした配置の工夫が、患者さんの尊厳を守り、介助者の負担を減らします。

「安全で安心、そして気持ちよく使える」――そんなポータブルトイレの環境づくりを一緒に目指していきましょうね❤

<参考・引用>

介護用品通販のロッキー

OASIS MCS

看護roo

エリエール