胸膜癒着療法って何するの?💉治療のしくみをわかりやすく解説!

気胸の再発を防ぐために行われる「胸膜癒着療法(きょうまくゆちゃくりょうほう)」。

「癒着させるってどういうこと?」「どんなときに使う治療なの?」と感じる方も多いのではないでしょうか?

この章では、胸膜癒着療法の目的・仕組み・手術との違いをわかりやすくお伝えしていきますね😊

胸膜癒着療法とは?再発を防ぐ治療

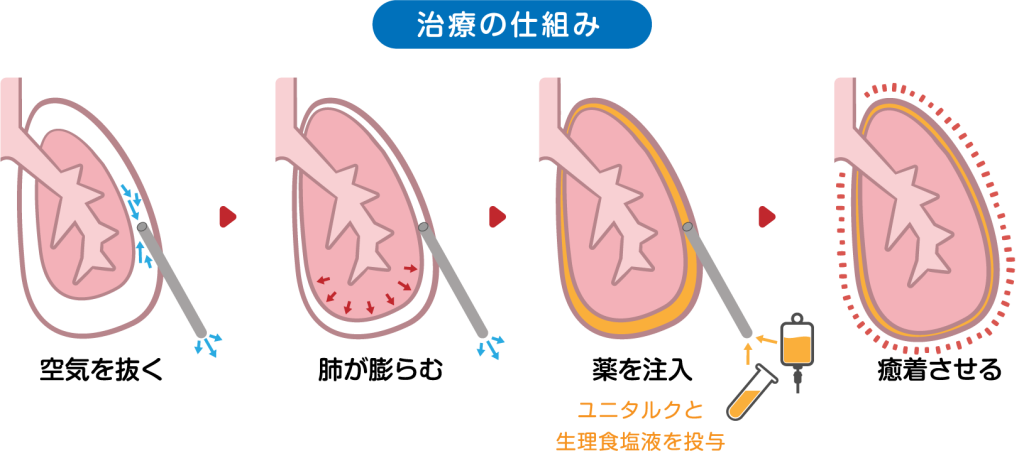

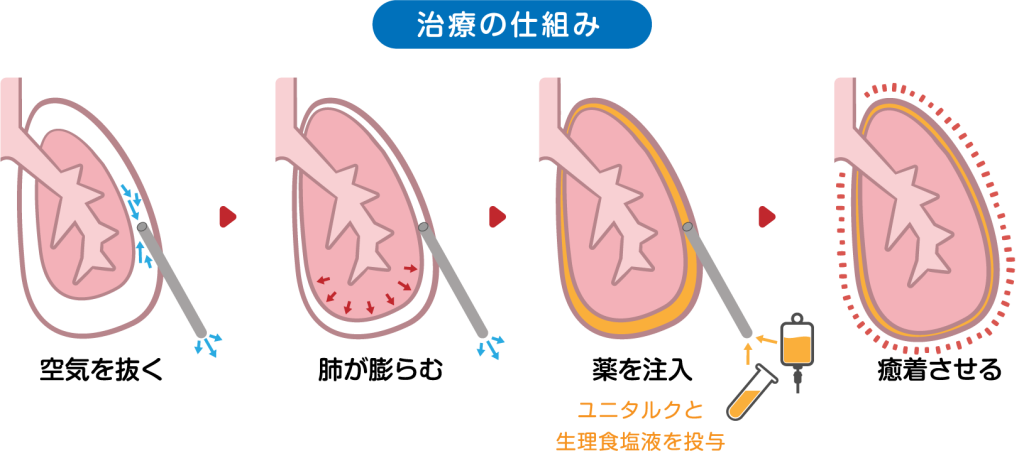

胸膜癒着療法とは、胸膜(肺を包む膜)同士を人工的に癒着させる治療法です🫁

肺と胸壁の間にある胸腔に薬剤を注入し、わざと炎症を起こすことで膜と膜をくっつけてしまうのが目的です。

💡なぜそんなことをするかというと、気胸は肺に穴があいて空気が漏れることで胸腔内に空気がたまり、肺がしぼんでしまう病気ですよね。

ですが、胸膜を癒着させることで、胸腔そのものを「なくす」ことができるんです。

つまり、空気が漏れても胸腔にたまらなくなり、気胸が再発しにくくなるという仕組みなんです✨

どうして癒着させるの?目的と効果

胸膜癒着療法の主な目的は、次の2つです👇

| 目的 |

解説 |

| 気胸の再発予防 |

特に自然気胸の再発や、続発性気胸で何度も起こる場合に行われることが多いです。 |

| 手術が難しい患者への対応 |

高齢者や全身麻酔が困難な方などには、癒着療法が選択されることがあります。 |

癒着療法は、比較的簡便に行える反面、一度癒着してしまうと将来的な手術が難しくなるという側面もあります💦

そのため、医師が患者の状態や予後、既往歴などを考慮したうえで慎重に選択する治療になります。

手術との違いって?それぞれのメリット・デメリット

胸膜癒着療法と胸腔鏡手術(ブラ切除など)の違いについて、表でまとめてみました👇

| 比較項目 |

胸膜癒着療法 |

胸腔鏡手術(VATSなど) |

| 方法 |

胸腔内に薬剤を注入して癒着を起こす |

胸腔鏡を使ってブラなどを切除 |

| 目的 |

胸膜の癒着による再発予防 |

ブラの除去+癒着で再発予防 |

| 麻酔 |

局所麻酔または軽い鎮静で可能 |

一般的に全身麻酔が必要 |

| 負担 |

比較的軽く高齢者にも実施可能 |

若年者向け、術後管理が必要 |

| 再発率 |

手術に比べるとやや高い |

最も再発率が低い方法とされる |

看護師として大切なのは、患者さんがどの治療法を選択するのか、その背景を理解したうえで不安を和らげたり、選択をサポートする関わりをしていくことですね💕

薬剤によって違う!?使われるお薬の特徴まとめ💊

「癒着療法って、どんな薬を使うの?」「タルクとかピシバニールって聞くけど、どれが安全なの?」

そんな疑問を持つ看護師さんも多いのではないでしょうか?😊

胸膜癒着療法では、炎症を起こして癒着を促すための薬剤が使用されますが、薬の種類によって効果や副作用のリスクも異なります。

この章では、現場でよく使われる薬剤の特徴や注意点を整理してお伝えしていきますね🩺💡

よく使われる薬剤とその特徴一覧

以下のような薬剤が、胸膜癒着療法でよく使用されます👇

| 薬剤名 |

特徴 |

メリット |

デメリット・注意点 |

| ユニタルク®(滅菌タルク) |

無機粉末で最も再発予防効果が高い |

再発率が低く、即効性がある |

発熱・胸痛が出やすい、使用後に手術が難しくなる |

| ピシバニール(OK-432) |

溶連菌製剤で中等度の炎症を起こす |

安価・再使用しやすい |

発熱・倦怠感などの副作用が比較的多い |

| 自己血 |

自分の血液を胸腔内に注入 |

アレルギーや感染リスクがほぼない |

効果がやや弱く、再発率が高め |

| 高濃度ブドウ糖液(50%) |

浸透圧で軽度の炎症を起こす |

負担が軽く、短時間で終了可能 |

再発予防効果はやや低い |

ユニタルク®(タルク)の特徴

粒子を調整した滅菌タルク製剤。 従来のものより副作用を軽減。 外科手術ができない難治性気胸にも適応。 胸水貯留抑制やエアリークの消失効果が高いです。

ピシバニールの特徴

OK-432とも呼ばれる製剤。免疫反応を刺激して胸膜癒着を保ちます。肺癌や悪性胸水にも使用される副作用は発熱や痛みが本体。

自己血(自己血注入療法)とは?

自分の血液を胸腔に注入し、浸出液を利用して自然に癒着を起こします。副作用が比較的軽いので、高齢者や合併症のリスクが高い方にも使いやすいです。

ブドウ糖液の効果と注意点

50%ブドウ糖液の注入も使われることがあり、胸痛や発熱等の副作用が少なく、経済的なメリットも。 ただ、癒着効果は他の薬剤に比べてかなり弱めです。

薬剤の選択は、患者さんの年齢・基礎疾患・全身状態をふまえて医師が判断します。

看護師としては、それぞれの薬剤の性質を知っておくことで、副作用対応や説明のサポートにもつながりますね✨

それぞれの薬剤の選択基準と適応

胸膜癒着療法でどの薬剤が選ばれるかは、主に以下のような要因によって決まります👇

| 判断基準 |

関連する薬剤選択の傾向 |

| 年齢・全身状態 |

高齢者や重度の基礎疾患がある場合 → 自己血やブドウ糖液が選ばれる傾向 |

| 再発の回数・重症度 |

再発を繰り返している → ユニタルク®など強力な癒着効果がある薬剤が選ばれることも |

| 過去の使用歴 |

ピシバニールを使ったが効果が不十分 → 他の薬剤に変更されることも |

| 感染リスク・アレルギー |

感染症リスクがある → 自己血が選ばれることが多い |

また、病院によって扱っている薬剤が限られている場合もあるため、現場のルールも確認しておくと安心です🧠💡

胸膜癒着療法の流れと看護師の役割🏥手順をステップで紹介!

「癒着療法って実際どうやってやるの?」「どのタイミングで看護師は関わるの?」

そんな風に思ったことはありませんか?😊

この章では、癒着療法の手順をステップごとに紹介しながら、看護師が行う観察やケアのポイントもまとめていきます。

患者さんが安全に治療を受けられるよう、看護の視点からしっかり学んでいきましょうね✨

胸膜癒着療法の基本的な流れ

胸膜癒着療法の一般的な流れは以下のとおりです👇

| ステップ |

内容 |

| ① 前処置の確認 |

ドレーンが正しく挿入され、空気漏れがあることを確認(癒着療法は空気漏れのある患者に行われることが多い) |

| ② 鎮痛・鎮静薬の投与(必要時) |

薬剤注入時に痛みや不安を伴うことがあるため、前投薬を行うことも |

| ③ 癒着薬の注入 |

医師が胸腔ドレーンから薬剤を注入(例:ユニタルク®など) |

| ④ ドレーンを一時クランプ |

一定時間クランプして胸腔内に薬剤を留める(通常1〜2時間) |

| ⑤ 体位変換を行う |

胸腔内全体に薬剤が広がるように、15〜30分ごとに体位変換(仰臥位→左側臥位→右側臥位など)を実施 |

| ⑥ クランプ解除と排液再開 |

観察を行いながらドレーンのクランプを解除し、排液・空気排出を再開 |

✨この一連の流れを通じて、胸膜に炎症が起こり、癒着が始まっていきます。

看護師が行う観察ポイントとケア

癒着療法の間に、看護師が行う大切な観察・ケアはこちらです👇

| 観察項目 |

ポイント |

| バイタルサインの変化 |

発熱・頻脈・呼吸数の変化などに注意(特に注入直後) |

| 胸痛や不快感 |

患者の訴えに敏感に対応し、医師と連携を |

| 体位変換の介助 |

時間を記録しながら安全に体位変換を行う(転倒・酸素ラインなどに注意) |

| 酸素飽和度(SpO₂) |

呼吸状態のモニタリングを継続し、低下があればすぐ対応を |

| ドレーンの確認 |

排液の性状・量・エアリークの有無をチェック。薬剤注入中はクランプ漏れも注意 |

🌼癒着療法中は、患者さんの不安や不快感をやわらげる声かけや説明もとても大切です。

「今から体位変えますね~」「少し痛みが出るかもしれませんが、すぐに教えてくださいね💕」など、やさしい対応が患者満足にもつながります✨

体位変換のタイミングと注意点🛏️

癒着療法では薬剤を胸腔内全体に行き渡らせることがポイントなので、体位変換は必須のケアです!

| 時間経過 |

推奨体位 |

| 注入直後〜15分 |

仰臥位 |

| 15〜30分後 |

右側臥位 |

| 30〜45分後 |

左側臥位 |

| その後 |

必要に応じて再度変換 |

🧸注意点としては…

患者さんが不安そうなときは、「今の姿勢で薬が広がってますよ〜☺️」と一言声をかけてあげるだけでも安心感につながります💕

合併症予防に重要な看護のポイント

癒着療法に伴って起こりやすい合併症を予防するためには、以下のようなケアが重要です。

| 合併症 |

看護の工夫 |

| 発熱・全身倦怠感 |

バイタルチェックとこまめな声かけ、解熱薬のタイミング確認 |

| 胸痛 |

鎮痛薬の効果確認、疼痛スケールで記録をつける |

| 呼吸状態の悪化 |

SpO₂低下に注意し、酸素投与や呼吸苦の訴えに即対応 |

| ドレーン閉塞 |

クランプ後の排液確認、閉塞兆候があれば医師に報告 |

患者の表情や言葉に耳を傾けることで、小さな異変にも気づきやすくなります✨

癒着療法は一見シンプルな処置に見えても、看護師の役割はとても大きいんです。

しっかり観察し、適切にケアしていくことで、患者さんの安全と安心につながりますね💖

注意が必要!副作用とその対処法😖実際にどう対応する?

癒着療法って、薬を入れるだけの簡単な処置と思われがちですが…実は副作用のリスクもある治療なんです💦

「どんな症状が出るの?」「異常があったときはどう対応すればいいの?」

そんな不安や疑問に備えて、看護師としてしっかり知識を持っておくことが大切です!

この章では、よくある副作用と対処方法、そして観察のポイントを具体的にご紹介します✨

よくある副作用:発熱・胸痛・呼吸苦

胸膜癒着療法では、以下のような副作用がよくみられます👇

| 副作用 |

内容・症状 |

| 発熱(38℃前後) |

薬剤による炎症反応で起こりやすい。一時的な発熱が多いが、持続する場合は感染との鑑別が必要。 |

| 胸痛 |

薬剤による胸膜の炎症により発生。深呼吸や体動で増悪することも。 |

| 呼吸苦・SpO₂低下 |

炎症による換気不全やドレーン不具合が原因となる場合あり。 |

😷患者さんからは「胸がズキズキする…」「息がしにくい…」といった訴えがよくあります。

発熱は翌日まで続くこともありますが、持続する場合や高熱の場合は感染なども疑って対応が必要です。

重篤な副作用への備えと対応方法

まれにではありますが、重篤な合併症が起こることもあります。

そのため、早期発見と報告・連携がとても重要です!

| 重篤な副作用 |

対応方法 |

| 急激な呼吸困難(緊張性気胸) |

すぐに医師へ報告、酸素投与、ドレーン閉塞や位置の確認を行う |

| アナフィラキシー様反応 |

血圧低下・発疹・呼吸困難が出現した場合は、救急対応・医師指示のもとエピネフリンなど準備 |

| 感染(薬剤注入部位・胸腔) |

ドレーン周囲の発赤・排液の混濁などを観察、必要に応じて抗生剤投与へ |

💡副作用の兆候を早めにキャッチするためにも、患者さんの主訴やちょっとした変化にも敏感に反応できると安心ですね。

副作用が起きたときの観察項目と記録のコツ

観察ポイントをまとめると、以下のようになります👇

| 観察項目 |

チェックのポイント |

| バイタルサイン |

発熱・血圧低下・頻脈などがないかこまめに確認 |

| 呼吸状態 |

呼吸数、SpO₂、努力呼吸の有無などを観察 |

| 表情・訴え |

苦悶表情・胸痛・倦怠感など、主観的情報も重要 |

| 排液・ドレーン |

排液の色・量・臭い・エアリークの有無をチェック |

| 体温・疼痛スケール |

客観的に記録し、日内変化も追いやすくする |

📋電子カルテや経過記録では「いつ・何が・どれくらい起きたか」を明確に記録することがとっても大切です。

記録がしっかり残っていれば、次のスタッフへの申し送りや医師への報告もスムーズになりますよ🖊️

副作用の対応で大切なのは、「先回りの看護」と「気づき」です。

患者さんのわずかな表情や訴えを見逃さない観察力、そして必要な処置を落ち着いて行える準備力。

それが癒着療法における看護師の力の見せどころです✨

【まとめ】胸膜癒着療法で大事なポイントをおさらいしよう📚

ここまで、気胸に対する「胸膜癒着療法」について、基礎から看護のポイントまでじっくり見てきましたね🩺

あらためて、看護師として知っておきたいポイントをおさらいしておきましょう✨

癒着療法の目的と流れの再確認

-

胸膜癒着療法は、気胸の再発予防を目的に行われる治療

-

胸腔内に薬剤を注入し、わざと炎症を起こして胸膜を癒着させることで空気が漏れないようにします

-

使用薬剤はタルク、ピシバニール、自己血、ブドウ糖液などがあり、それぞれの特徴を理解しておくことが大切でしたね💊

看護師として意識したいポイントまとめ

| 看護の視点 |

ポイント |

| 観察 |

バイタルサイン・胸痛・呼吸状態・排液のチェックが重要 |

| 体位変換 |

15〜30分おきに安全に介助し、薬剤が広がるよう工夫する |

| 声かけ |

「安心して受けられるような説明と寄り添い」が鍵🔑 |

| 記録 |

時間・状態変化・処置内容を明確に残すことが連携につながる |

患者さんの不安を取り除き、安全な治療を支えるために、看護師のかかわりはとても重要なんです😊

安心・安全な看護に必要な視点

癒着療法は決して難しい治療ではありませんが、小さな変化に気づける“看護の力”が求められる処置です。

「この薬剤のあと、どんな症状が出るかも…」「今の訴え、いつもの様子と違うかも?」

そんな視点を持って患者さんと関わることが、安心につながるケアの第一歩になります💖

看護師として自信を持って関われるように、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです✨