「神経障害のある患者さんって、どこまで感覚があるのか分かりにくい…」

「感覚の範囲をどうやって評価したらいいの?」

そんな疑問や不安を感じたことはありませんか?🩹

この記事では、

-

ピンプリックテストで神経障害を評価する目的

-

検査のやり方と観察ポイント

-

感覚の左右差や範囲を正しく記録するコツ

が分かりますよ♪

結論👉

神経障害の評価では、ピンプリックテストで痛覚の残存や消失を確認することが基本です。

「痛みを感じる範囲=神経が生きている範囲」を把握することで、障害の部位や程度を判断できます。

この記事では、ピンプリックテストの手順・評価方法・記録の仕方を看護師目線でやさしく解説します✨

感覚障害の観察に自信をつけたい方にぴったりの内容ですよ😊

🩺 1. 神経障害の評価にピンプリックテストが使われる理由

神経障害のある患者さんでは、「どこまで感覚が残っているか」を把握することがとても大切です。

その判断に役立つのが、ピンプリックテスト(pin prick test)。

この検査では皮膚を軽くチクッと刺激し、痛みを感じるかどうかを確認します。

痛みの有無から、神経が損傷しているのか、または回復しているのかを推測できるんです🩹

特に、末梢神経障害・脊髄損傷・糖尿病性神経障害などの患者さんでよく用いられます。

🧠 2. 感覚と神経の関係を理解しよう

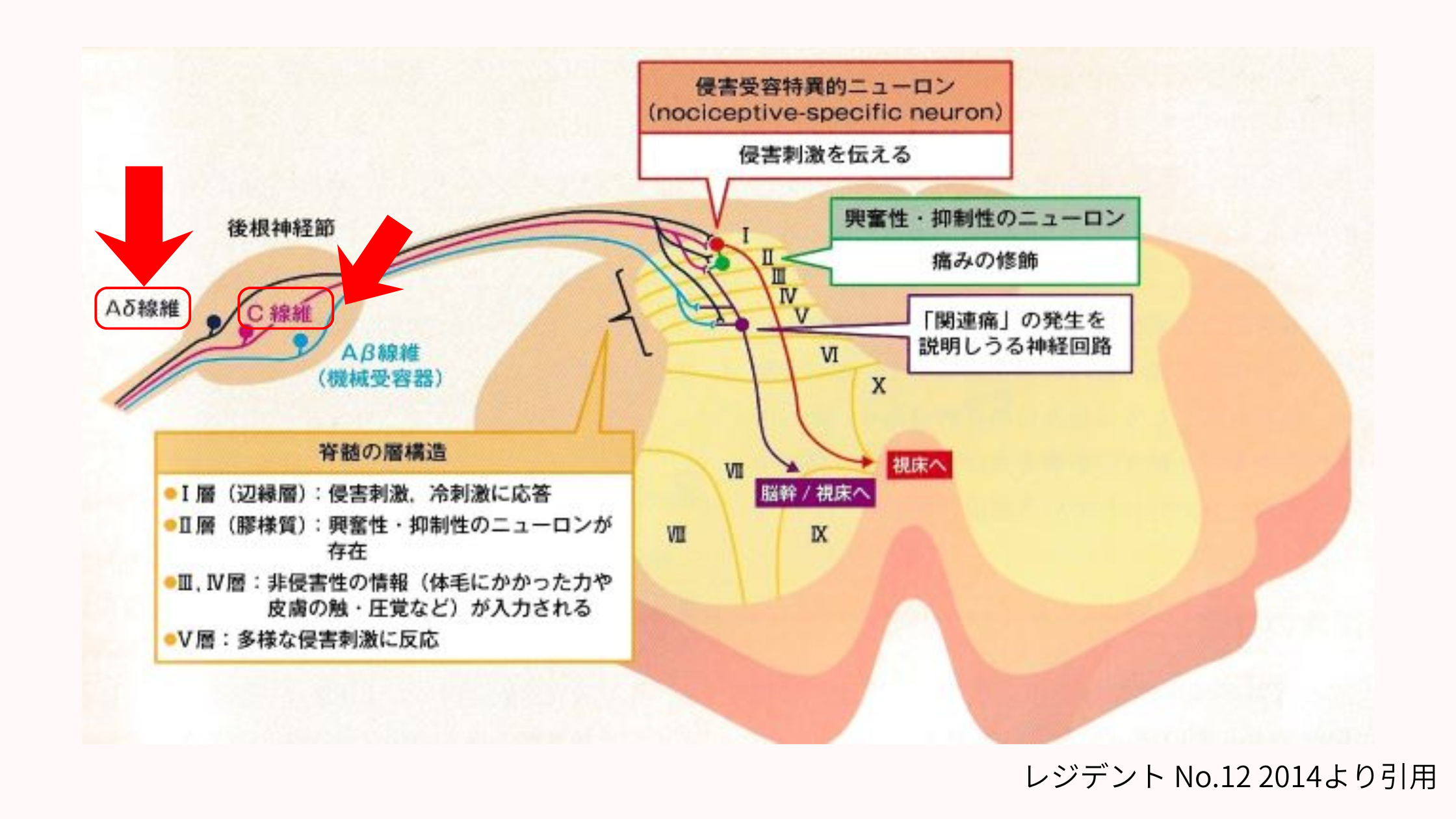

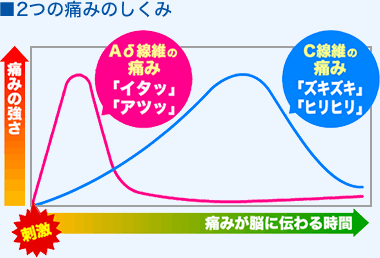

2-1. 痛覚を伝える神経のしくみ

痛みの感覚は、皮膚にある「侵害受容器」からAδ線維やC線維という細い神経を通って脊髄・脳に伝わります。

つまり、これらの線維が障害されると「チクッとした刺激を感じなくなる」んです。

💡ピンプリックテストは、この小径線維の働きを評価するシンプルな方法なんですよ。

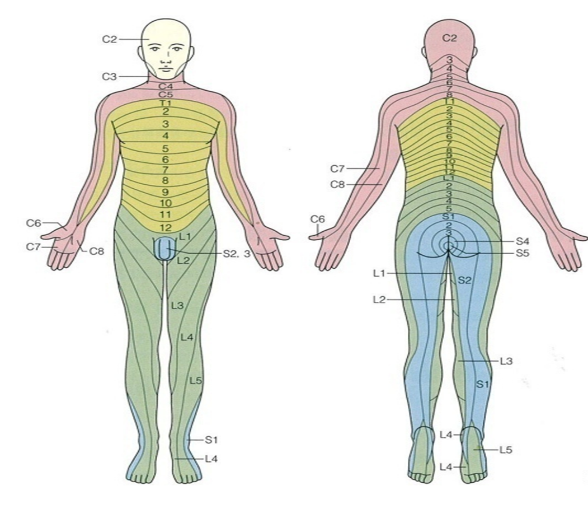

2-2. 神経と感覚の範囲(デルマトーム)

体のどの部分がどの神経で支配されているかを示すのが「デルマトーム(皮膚分節)」です。

下のように、障害のある部位と感じにくい範囲を照らし合わせることで、障害レベルを推測できます👇

| 神経レベル | 主な支配領域(例) |

|---|---|

| C5 | 上腕外側 |

| C6 | 前腕外側〜親指 |

| C7 | 中指〜手のひら中央 |

| C8 | 小指〜手のひら内側 |

| L4 | 下腿内側 |

| L5 | 足背・母趾 |

| S1 | 足底外側・踵部 |

👉 感じにくい部位=どの神経が障害されているかのヒントになります。

🧷 3. ピンプリックテストのやり方(神経評価Ver.)

3-1. 準備するもの

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 器具 | 滅菌ピンまたはディスポーザブル針 |

| 消毒 | アルコール綿 |

| 視覚遮断 | アイマスクやタオルなど |

| 記録 | 感覚マップ・体表図、ペン |

3-2. 手順

-

検査の目的と方法を説明し、患者さんに安心してもらいます。

-

患者の目を閉じてもらう(視覚情報を遮断)。

-

正常な部位を刺激して、「このくらいの刺激が痛い」と基準を確認。

-

評価したい部位を同じ強さでランダムに刺激。

-

「チクッと感じますか?」と声をかけて反応を確認。

-

痛みを感じた部位・感じなかった部位を記録します。

💬 左右対称に比較すると、微妙な差も見つけやすいですよ。

👀 4. 判定と評価の見方

| 反応 | 意味 | 看護師の判断ポイント |

|---|---|---|

| 痛みを明確に感じる | 感覚が保たれている | 正常または回復傾向 |

| 鈍く感じる・範囲が狭い | 感覚低下 | 軽度〜中等度の障害 |

| まったく痛みを感じない | 感覚消失 | 神経損傷・麻痺の可能性 |

| 左右で差がある | 片側性障害 | 脊髄または神経根の異常を疑う |

💡評価のポイントは「感じ方+範囲+左右差」。

この3つをセットで観察すると、障害の程度がより明確になります✨

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

あなたの気になる職場の調査をしてきます🌟😉

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

👩⚕️ 5. 看護師が注意すべきこと

5-1. 検査前の説明を丁寧に

「少しチクッとしますが、すぐ終わりますね」と伝えて、患者さんが安心できるようにしましょう。

痛みに過敏な患者さんや高齢者では、刺激の強さを調整することも大切です。

5-2. 検査中の注意点

-

同じ力で刺激を行う(強さが違うと正確に評価できない)

-

清潔操作を守り、感染リスクを避ける

-

一度に広い範囲を行わず、少しずつ進める

5-3. 検査後の記録・報告

-

感覚が低下した部位を体表図や感覚マップに記録

-

「昨日より範囲が広がった」「回復傾向」など経時的に記録

-

医師に報告する際は「範囲」「左右差」「感じ方」を明確に伝える

📋 6. 記録の仕方(例文)

| 項目 | 記録例 |

|---|---|

| 感覚反応 | 「右下腿外側で痛覚鈍化あり」 |

| 左右差 | 「左下肢は正常、右下肢は刺激反応低下」 |

| 経過 | 「24時間前より範囲拡大、医師へ報告」 |

🩺 “昨日と比べてどうか”を意識することが大事です!

🧠 7. 他の感覚評価との比較

| 評価法 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| ピンプリックテスト | 痛覚の評価 | 簡便で即時に実施可能 |

| 触覚検査(綿球法) | 軽い触刺激の評価 | 浅い感覚を確認できる |

| 温度覚検査 | 温冷刺激を使用 | 末梢神経障害の補助に有効 |

| 振動覚・位置覚検査 | 深部感覚を評価 | 脊髄レベルの障害確認に使用 |

👉 複数の検査を組み合わせることで、より正確に感覚障害を評価できます。

🌈 8. まとめ

ピンプリックテストは、神経障害の範囲や回復経過を確認するための基本的な感覚評価法です。

痛みの有無をみることで、神経の生存・損傷・回復をシンプルに判断できます。

看護師としては👇

-

患者への丁寧な説明

-

一定の刺激で清潔に実施

-

記録と経過観察の徹底

この3つを意識すれば、より安全で正確な神経評価ができます🩹✨