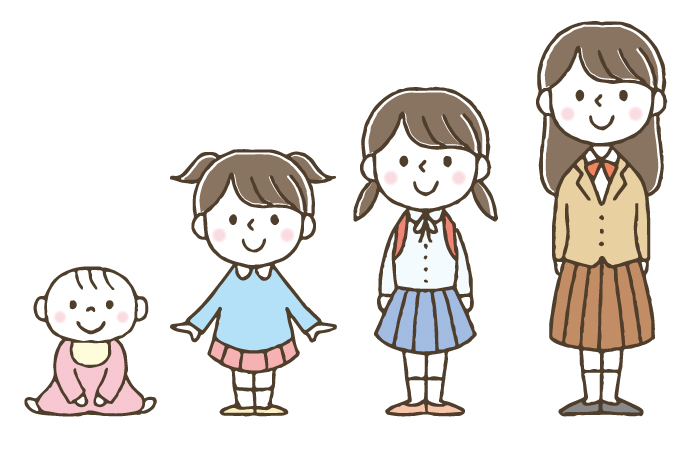

「0歳の赤ちゃんと関わるときと、小学生や中学生では全然反応が違う…」

「年齢によって発達課題があるって聞いたけど、何を見ればいいの?」

「看護師として子どもの心と体の成長を、どう支えればいいのかな?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?🧸

この記事では、

-

小児の発達段階を0〜18歳まで年齢別にやさしく解説✨

-

各時期に見られる“発達課題”と看護師としてのかかわり方🩺

-

よくあるケースや親子対応のポイントも紹介🌈

が分かりますよ♪

子どもの発達には、年齢ごとに“乗り越えるべき課題”があるんです👶👦👧

看護師はその成長を見守り、必要なサポートをする大切な存在。発達理論を理解しておくことで、適切な関わりや支援ができるようになりますよ✨

この記事では、

0歳の乳児期から思春期の18歳まで、小児の発達課題を年齢別に解説します📝

さらに、看護師としての関わり方や評価の視点、親との連携ポイントまで丁寧にお伝えします😊

0〜2歳は「信頼」の土台を作る時期!愛着形成がカギ🍼✨

0〜2歳の乳児期は、小児の人生のなかでもとても大切な“土台づくり”の時期です✨

この時期に育まれる「信頼感」や「愛着」は、その子の人格形成にも大きな影響を与えるもの。

だからこそ、看護師として赤ちゃんの発達課題を理解し、適切な関わりをすることがとっても大事なんですよね🩷

ここからは、乳児期における発達課題を「理論」と「現場の関わり方」の両面から一緒に見ていきましょう!

基本的信頼感ってなに?発達理論から見てみよう

「基本的信頼感(basic trust)」という言葉、聞いたことはありますか?😊

これは心理学者エリクソンの発達理論に登場する、乳児期の発達課題なんです。

エリクソンは、0〜2歳の子どもたちにとっての課題は

「基本的信頼感 vs 不信感」であるとしました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象年齢 | 0〜2歳(乳児期) |

| 発達課題 | 基本的信頼感 vs 不信感 |

| 形成される力 | 他者を信じ、自分が守られていると感じる力 |

| 支援の方向性 | 一貫性のある応答、安定した環境の提供 |

この時期に周囲の大人が赤ちゃんの泣き声やサインに一貫して応じてあげることで、

「自分は大切にされている」「この世界は安全なんだ」と感じるようになっていきます💗

つまり、信頼感は“誰かに応えてもらえた”という経験の積み重ねで育まれるんです。

看護師としては、この発達理論をもとに、赤ちゃんとの関わり方を意識することが大切ですね✨

赤ちゃんとの関わり方👶 愛着を育てる看護の工夫

赤ちゃんと良い愛着を築くには、あえて「思いやりをする」だけでなく、その子の個性や小さなサインを観察し、それに応じる「応答性(レスポンシブ)」が重要です。

例えば、目を合わせて微笑んだり、優しい声がけをしたり、スキンシップを積極的に行うことが、赤ちゃんに「自分は大切にされている」と感じてもらえるポイントです🤱

忙しい看護の現場でも、下記のような工夫が役に立ちます:

-

おむつ交換や授乳時に、ひたすら話しかけてあげる

-

ほんの少しの泣きにも反応し、「わかっているよ」という気持ちを伝える

-

日常のちょっとしたケアでも、名前を呼び、スキンシップを意識する

重ねて積み重ねが、赤ちゃんの心の安心につながります。

泣き・睡眠・授乳…日常の中で見える発達サイン👀

赤ちゃんは、まだ言葉で自分の状態を伝えることができませんよね。

そのかわりに、「泣く」「寝る」「飲む」「笑う」といった行動の中にたくさんのサインが隠れているんです✨

🍼日常で見られる発達のヒント

| 行動 | 観察ポイント | 発達との関係 |

|---|---|---|

| 泣く | 泣き方に違いはあるか?対応で落ち着くか? | 情緒の発達、信頼感の形成 |

| 睡眠 | 睡眠のリズムは?中途覚醒の頻度は? | 脳の発達、生活リズムの形成 |

| 授乳 | 飲む量・時間・満足感の表情 | 栄養摂取、口腔機能の発達 |

| アイコンタクト | 呼びかけに反応する?目で追う? | 対人関係への興味、認知の発達 |

こうした日常の中の“いつもと違う”に気づく力は、まさに看護師の観察力の見せどころですね👀✨

発達の正常範囲には個人差があるので、「遅れてる」と判断する前に、

“その子なりのペース”を尊重することも大切にしてくださいね🌼

こんな時どうする?親との連携がカギになる場面

乳児期のケアは、赤ちゃんだけでなく“親との関係性”もとても重要です。

特に入院や検査の場面では、保護者の不安が赤ちゃんにも伝わりやすくなります。

🧡親との連携が必要なシーン例

| シーン | 看護師の関わり |

|---|---|

| 親が育児に自信をなくしている | 小さな成功体験を一緒に共有・肯定する |

| 赤ちゃんの症状が安定しない | 医療情報を丁寧に伝え、安心材料を増やす |

| 面会や付き添いが難しい | 写真や音声記録などで親子のつながりを維持する工夫 |

「お母さん、すごく頑張ってますよ」

「今の関わり、とっても赤ちゃん嬉しそうでしたよ」など、

看護師からのひとことが親の心の支えになることもあるんです🍀

発達課題への支援は、子どもと親、そして医療者の“チームケア”で成り立っているんですね😊

6〜11歳は“できた!”が自信になる時期📚 学童期の発達課題と関わり方

小学校に入学し、友だちや先生、集団生活の中でさまざまなことを学ぶこの時期📘

「勉強ができた!」「できなかったけど頑張った!」など、成功体験や失敗の積み重ねが、

その子の“自信”や“あきらめない気持ち”を育てていきます✨

看護師として関わる場面でも、

この「学童期の発達課題」を知っておくと、子どもへの対応や家族支援に役立ちますよ😊

勤勉性を伸ばすには?自己肯定感との関係を解説✏️

エリクソンの理論では、学童期(6〜11歳頃)の発達課題は

「勤勉性 vs 劣等感」とされています。

| 発達課題 | 勤勉性 vs 劣等感 |

|---|---|

| 目標 | 努力することで「できた!」という経験を積み、自己肯定感を高めること |

| 支援の方向性 | 「がんばりを認める」「比較しない」「途中経過を評価する」 |

この時期は、“結果”だけでなく“過程”をしっかり見てあげることが重要です💡

たとえば、

「最後までやりきったね!」

「昨日より早くできたね!」という声かけは、

子どもの“自分を認める力”=自己肯定感に直結します🌱

逆に、兄弟や他の子と比べるような声かけは、劣等感を強めてしまう原因になります😢

集団生活でつまずく子の特徴と支援例

小学校に入ると、集団の中でのルールや協調性が求められます。

でも、みんながスムーズに順応できるわけではありませんよね😌

🏫集団生活で見られる“つまずき”のサイン例

| 特徴 | 背景の可能性 | 看護師としての視点 |

|---|---|---|

| 集団行動が苦手 | 感覚過敏や不安 | 静かな場所の確保、安心する人との時間 |

| 先生や友達とのトラブルが多い | コミュニケーションの苦手さ | 相手の気持ちを代弁・整理する関わり |

| 指示に従えない・忘れ物が多い | ADHD傾向など | スモールステップで成功体験を作る |

発達障害などの診断がなくても、こうした“困りごと”は見られます。

看護師としては、

「どうしてできないの?」ではなく、

「どんな工夫があればできそうかな?」という視点で寄り添うことが大切です🧸✨

家族・学校・医療の連携で発達支援を広げよう🏫👨⚕️

この時期の子どもの支援には、“三者の連携”が欠かせません!

その三者とは、

①家族、②学校、③医療・看護の現場です。

| 立場 | 支援の役割 |

|---|---|

| 家族 | 子どもの日常の変化や困りごとを一番理解している |

| 学校 | 行動観察・学習面の支援・集団での様子を把握 |

| 医療・看護 | 心身の健康・発達の専門的な視点からアセスメント |

看護師は、保護者からの聞き取りを通じて家庭での様子を聞き取ったり、

学校と医療の橋渡しをしたりするコーディネーター的な役割も担うことがあります🧑⚕️📋

「話し合ってよかった」「今まで気づかなかった」と言ってもらえることも多いですよ😊

やる気を引き出す関わりって?成功体験の作り方

「がんばっても無理だった…」という経験が続くと、

子どもは“やる気”を失ってしまうことがありますよね💦

そんなときこそ、「できた!」を実感できる“成功体験”を支援することがポイントです🌟

📝やる気を引き出すコツ

-

できそうなことを一緒に探して、小さなゴールをつくる

-

ちょっとの進歩でも大きくほめる

-

「前より◯◯できたね!」と成長を実感させる

成功体験があると、「自分はやればできる」と思えるようになり、

次の挑戦へのモチベーションにもつながっていきます💪✨

「ちかくのクリニックの評判ってどうなの?」

「A病院とB病院どっちがいいかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

<参考・引用>

文部科学省

ヒューマンアカデミー

AKARI