「あ、またPVC出てる…これって大丈夫なの?🤔」「頻繁に出てるけど、このままにしてていいのかな?」「先生に報告するべきか、ちょっと迷うなぁ…」 そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では、

- PVC心電図の基本的な見方と、正常な心電図との違い

- 危険なPVCとそうでないPVCの見分け方🚨

- 現場で役立つ!PVC患者さんへの具体的なケアと説明のコツ💖

が分かりますよ♪

PVC心電図を判読する上で最も重要なのは、「危険なサインを見逃さないこと」そして「患者さんの状態と心電図を結びつけて考えること」なんです。

この記事では、PVC心電図の基礎知識から、臨床で役立つ判読のポイント、そして患者さんへの実践的な看護ケアまで、看護師さんが自信を持って対応できるようになるための情報をお伝えしたいと思います!

一緒にPVC心電図のモヤモヤを解消していきましょう✨

🤔「これってヤバい?」PVC心電図の基礎をサクッと理解しちゃおう!

PVC心電図、見慣れない波形が出てくると「これ、大丈夫かな?」って不安になりますよね。

でも大丈夫!まずはPVCがどんなものなのか、その基本的なことを一緒に見ていきましょう。

ここをしっかり押さえれば、心電図の判読がグッと楽になりますよ✨

PVCって結局ナニ?心臓がドキッとするアレの正体はこれだ!💔

心臓は通常、規則正しく拍動していますが、時に「期外収縮」といって、予定外のタイミングでドキッとすることがあります。

その中でも心室から発生するものを心室性期外収縮(PVC: Premature Ventricular Contraction)と呼ぶんですよ。

よく患者さんが「脈が飛んだ感じがする」とか「ドクンとした」とおっしゃるのは、このPVCを感じていることが多いんです。

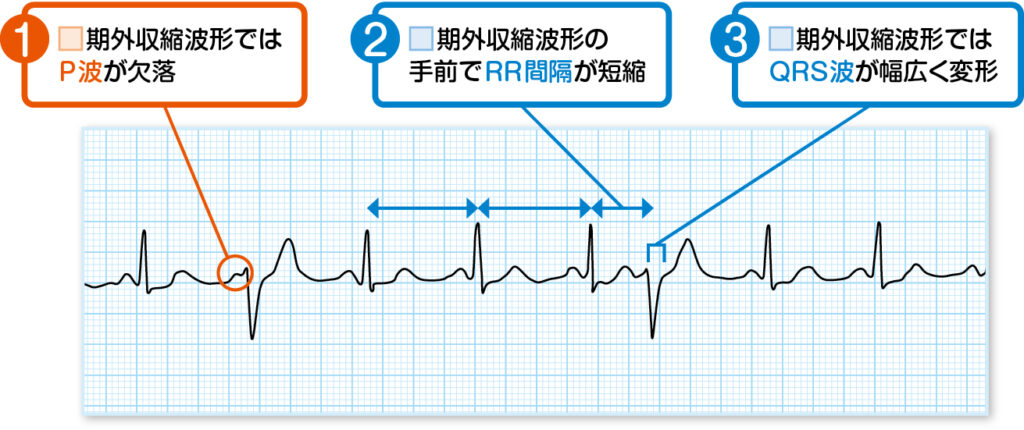

正常な心電図とココが違う!PVC心電図の波形をじっくり観察しちゃお🔍

心電図には、心臓の電気的な動きが波形として現れます。正常な心電図とPVCの心電図では、いくつかの重要な違いがあるんですよ。

この違いを知っていると、モニターを見たときに「あっ、PVCだ!」とすぐに気づけるようになります。

PVC、なんで出ちゃうの?原因とメカニズムを分かりやすく解説!🧠

PVCが出る原因は一つではなく、様々な要因が考えられます。

健康な人でもストレスや寝不足、カフェインの摂りすぎなどで一時的に出ることがありますし、心臓に何らかの病気がある場合にも見られます。

主な原因として考えられるもの

- 生理的なもの: ストレス、疲労、睡眠不足、カフェインやアルコールの過剰摂取

- 薬剤: 一部の薬の副作用

- 電解質異常: カリウムやマグネシウムのバランスが崩れる

- 心臓の病気: 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞後)、心不全、心筋症、弁膜症など

- その他: 甲状腺機能亢進症、貧血、高血圧など

⚠️見逃し厳禁!危険なPVC心電図のサインを徹底解説🚨

PVCは単発なら問題ないことが多いですが、中には注意が必要なものもあります。

どんなPVCが危険信号なのか、ここでしっかり学んで、患者さんの異変にいち早く気づける看護師さんになりましょう!

単発なら安心?要注意なPVCの種類を見極めよう!⚠️

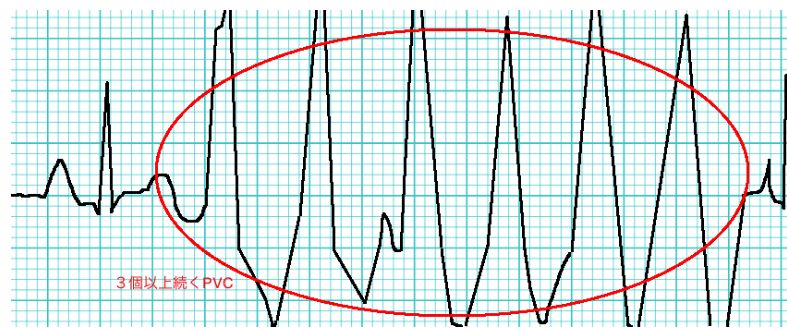

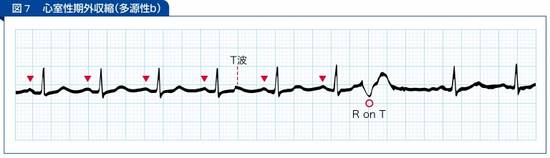

PVCは、出方によって危険度が変わってきます。単発でたまに出る程度なら心配いらないことが多いですが、特定のパターンで連続して出たり、波形に特徴があったりする場合は要注意です。

この波形が出たらすぐ報告!R on T現象の怖さを知ってますか?⚡

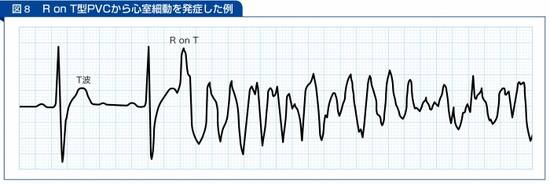

R on T現象とは、PVCのR波が先行する正常拍動のT波に重なって出現する現象のことです。

これがなぜ怖いかというと、心臓の一番興奮しやすいタイミングに刺激が入るため、致死性の不整脈(心室頻拍や心室細動)に移行するリスクが非常に高いからです。

モニターでこれを見たら、迷わずすぐに医師に報告してくださいね!

PVCが引き起こすかもしれない「あの病気」のリスクと関連性😨

頻繁にPVCが出たり、特定の危険なPVCが見られる場合、それは心臓に何らかの問題が隠れているサインかもしれません。

例えば、虚血性心疾患(心筋梗塞など)や心不全、心筋症といった重篤な心臓病と関連していることがあります。

特に、胸痛や息切れ、めまいなどの自覚症状を伴う場合は、これらの病気を疑って慎重に観察・対応することが重要になります。

💡PVC心電図で迷わない!看護師が知っておくべき判読のコツ✨

心電図モニターを見ていると、たくさんの波形が出てきて「どれがPVCで、どう判断すればいいの?」と混乱することもありますよね。でも、いくつかのポイントを押さえれば、PVCの判読はもっと簡単になります!

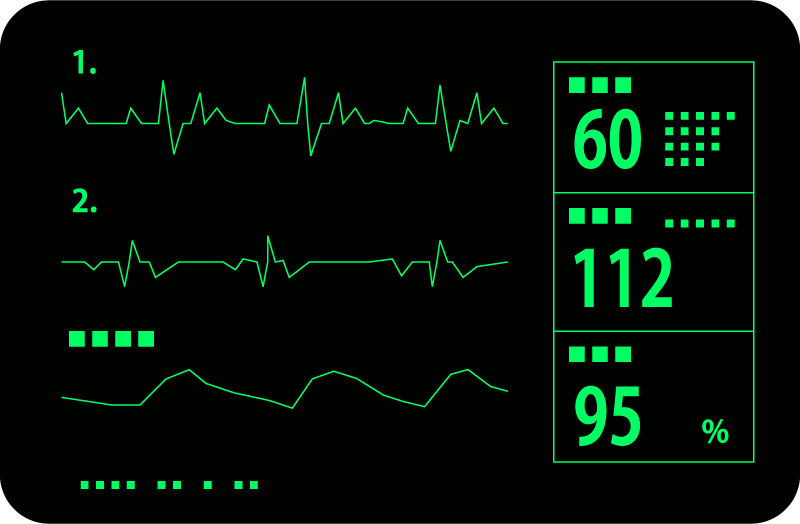

心電図モニター、どこ見る?PVCを素早く見つけるチェックポイント✅

モニターでPVCを見つけるには、まず「規則性からの逸脱」を探すのがポイントです。

- QRS波の形と幅: いつもと違う、幅の広いギザギザしたQRS波がないか?

- P波の有無: そのQRS波の前にP波がないか?

- 先行する脈との間隔: 予定より早く出てきていないか?

- 代償性休止: そのPVCの後、一瞬脈が飛んだような間隔(休止期)がないか?

これらの点に注目して見ていくと、「あれ、いつもと違うぞ?」という波形に気づきやすくなりますよ。

「このPVC、緊急性ある?」判断に役立つフローチャートで迷いをなくそう!🚦

PVCが出たとき、すぐに医師に報告すべきか、しばらく様子を見ていいのか、判断に迷うことがありますよね。

そんな時に役立つ簡易的な判断フローチャートを考えてみました。

実際の心電図クイズで腕試し!PVC判読マスターへの道🎯

知識はインプットするだけでなく、アウトプットすることで定着します。

もし職場で過去の心電図記録を見られる機会があれば、ぜひ「これはPVCかな?」「どんな特徴があるかな?」と考えてみてください。

同僚と教え合うのも良い練習になりますよ。

たくさんの症例に触れることが、判読スキルアップの一番の近道です!

「心電図を読めるようになりたい!」

「初めての循環器だけど、教育制度がしっかりしてるところがいいな」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

📝現場で役立つ!PVC患者さんへの看護ケアと説明のポイント💖

PVCが出ている患者さんへの看護は、心電図の判読だけではありません。

患者さんの状態を観察し、不安を和らげ、適切な情報提供をすることも私たちの大切な役割です。

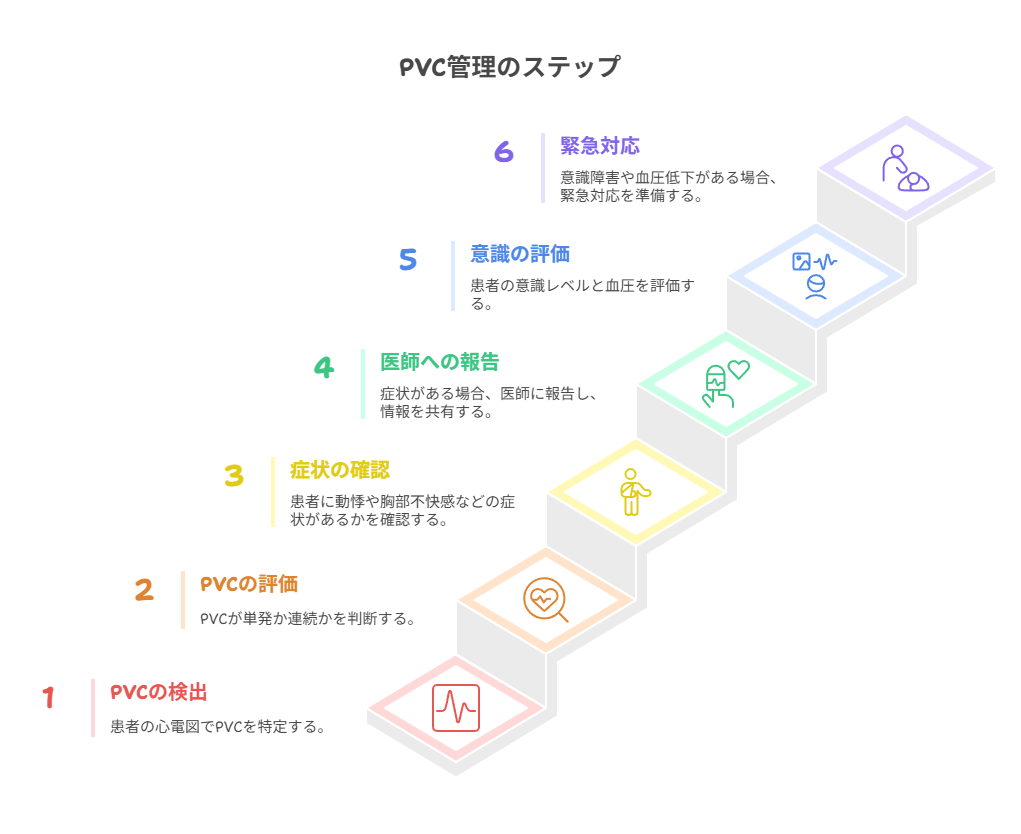

PVC患者さん、どうケアする?看護師ができる観察と対応リスト📝

PVCが出ている患者さんを見るときに、特に注目したいポイントをまとめました。

- 自覚症状の確認:

「動悸はありますか?」「胸の不快感は?」「めまいやふらつきはありませんか?」と具体的に尋ねる。 - バイタルサインの確認:

血圧、脈拍、SpO2などの変動がないか。特に血圧低下や意識レベルの変化は緊急サイン。 - 心電図モニターの継続観察:

PVCの頻度、形(単源性か多源性か)、連発の有無、R on T現象の有無などを注意深く観察し、記録に残す。 - 誘因の確認:

ストレス、睡眠、食事(カフェイン、アルコール)、服薬状況などを聞き取り、誘因となりそうなものがないか探る。 - 検査データとの照合:

電解質データ(特にK、Mg)に異常がないか確認する。 - 環境調整:

不安やストレスがPVCを誘発することもあるので、患者さんがリラックスできるような環境を整える。

患者さんの不安を解消!PVCについて分かりやすく説明するコツ🗣️

患者さんは「不整脈」と聞くと、とても心配になることが多いです。

「心臓が悪いんじゃないか」「このままで大丈夫なのか」と不安でいっぱいです。

そんな患者さんの不安を少しでも和らげるために、分かりやすい言葉で説明してあげましょう。

- 「期外収縮といって、心臓が時々お休みしたり、早くドキッとすることがあるんです。誰にでも起こりうることなんですよ。」

- 「ほとんどの場合は心配ないものですが、念のため心電図でしっかり様子を見させていただきますね。」

- 「もし、動悸が強く感じたり、胸が苦しくなったりしたら、すぐにナースコールを押してくださいね。」

- 「カフェインやストレスが誘因になることもあるので、少し控えてみると良いかもしれません。」

専門用語を避け、患者さんの表情を見ながら、ゆっくりと語りかけることが大切です。

飲んでるお薬、大丈夫?PVCと薬剤の意外な関係性💊

患者さんが現在服用しているお薬の中には、PVCを誘発したり、PVCに影響を与えたりするものがあります。

特に、利尿薬による電解質異常や、一部の抗不整脈薬などが関係することがあります。

患者さんの内服薬をしっかり把握し、必要であれば薬剤師や医師に確認することも、安全な看護につながります。

🌟PVC心電図、これで完璧!自信を持って判読できる看護師になろう!

ここまでPVC心電図について学んできて、少しは「分かったぞ!」と思えるようになりましたか?

最後にもう一歩、PVC判読のエキスパートになるためのヒントと、これからのあなたの看護師としての成長を応援するメッセージをお伝えしますね!

もっと深く知りたいあなたへ!PVC心電図の学習を続けるヒント📚

心電図の学習は奥深く、一度ですべてをマスターするのは難しいですよね。

でも、焦る必要はありません。日々の業務の中で疑問に思ったことを調べたり、心電図セミナーに参加したり、参考書を読んでみたりと、自分に合ったペースで学び続けることが大切です。

特に、たくさんの心電図波形に触れる機会を増やすと、判読の「目」が養われていきますよ。

経験談から学ぶ!PVC患者さんとの印象的なエピソード集📖

私自身も、PVCにまつわる様々な患者さんとの出会いがありました。

ある時、頻発するPVCに不安を感じていた患者さんが、説明とケアを通じて「ナースさんの話を聞いて安心したよ」と言ってくださったことがあります。

また、R on T現象のPVCに気づき、早期に医師に報告できたことで、患者さんの急変を防げたこともありました。

一つ一つの経験が、あなたの看護師としてのスキルと自信を育んでくれるはずです。

PVC判読の自信は、患者さんの安心につながる!あなたの成長を応援します📣

PVC心電図を自信を持って判読できるようになることは、患者さんの命を守るだけでなく、患者さんやそのご家族の不安を和らげ、信頼関係を築く上でも非常に重要です。

あなたの心電図判読のスキルアップは、きっと多くの患者さんの「安心」に繋がります。

この記事が、あなたのスキルアップの一助となれば幸いです。