「DDDって何?モードの違いって正直よく分からない…」

「術後の観察って何に気をつけるんだっけ?」

「患者さんにどう説明すれば安心してもらえるの?」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?😌

この記事では、

-

ペースメーカーの基本的な仕組みや心臓のどこに働くのか

-

DDD・VVIなどのモードの違いと使い分け

-

術前・術後に必要な看護観察とケアのポイント

-

よくある合併症とその対応

-

患者さんへの生活指導と説明のコツ📝

が分かりますよ♪

ペースメーカー看護で大切なのは、「モードの理解」「観察ポイントの把握」「患者への丁寧な説明」の3つです✨

これらを押さえることで、自信を持って安全な看護ができるようになります。

この記事では、ペースメーカーの仕組みから看護ケア・生活指導までを、図や具体例も交えてわかりやすく解説しています📚

「もう一度ちゃんと整理したい…!」と思っていた方にもぴったりな保存版ガイドです💡

🩺① ペースメーカーってなに?仕組みと役割をやさしく解説✨

✅ そもそもペースメーカーってどんなもの?

ペースメーカーは、不整脈(特に徐脈性不整脈)の患者さんのために「心臓に人工的な電気刺激を与えて、リズムを整える」医療機器です🏥

機械の本体は通常、胸の皮下埋まっています。

内部にはバッテリーと制御装置が入っていて、外からはほとんど目立ちません💡

ペースメーカーの役割は、心臓の自然な電気信号がうまく伝わらないとき、「代わりに電気刺激を出して心臓を動かす」ためです。

自然な拍動を補助し、血液の循環を維持することで、めまいや失神などの症状を予防します😊

ペースメーカーが心臓の“第二の指令塔”として拍動を助けてくれるんです😊

✅心臓のどこに関係するの?心電図との関係もチェック!

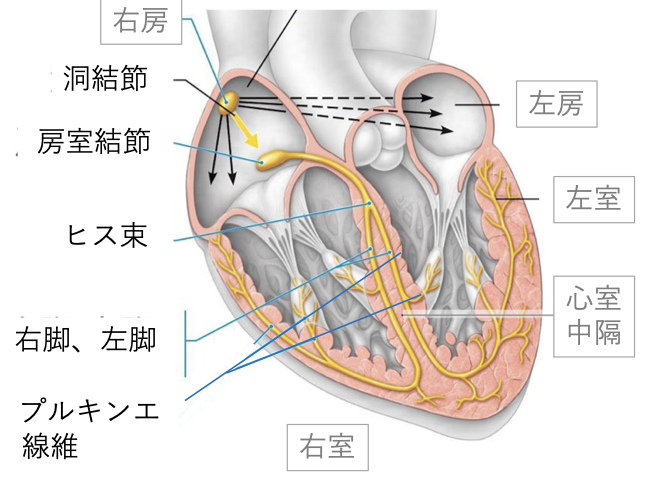

ペースメーカーが関係するのは、刺激伝導系(洞結節〜房室結節〜ヒス束〜脚)と呼ばれる電気の通り道です。

簡単に言うと、

-

洞結節:心臓のペースメーカー(自然な指令)

-

房室結節:電気信号の中継地点

-

ヒス束〜脚:信号を心室に届ける電線

ペースメーカーは、この電気信号がうまく出ない/届かないときに、代わりに信号を出してあげる機械です。

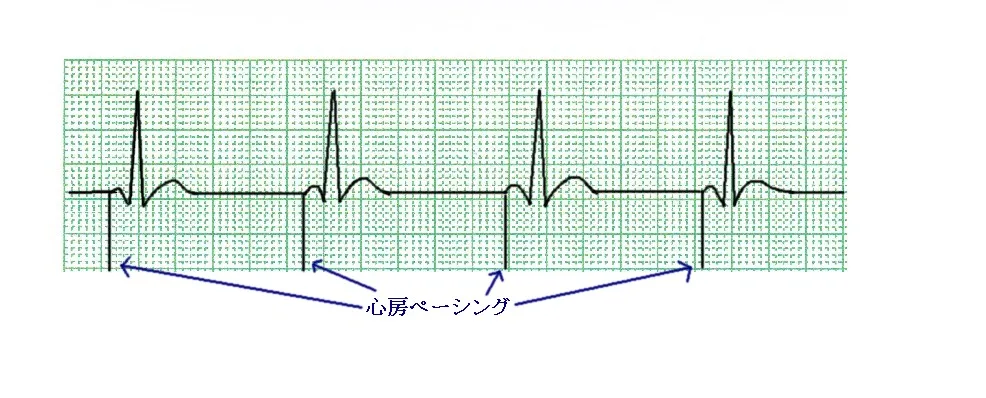

心電図では、ペーシング(電気刺激)された波形が「スパイク」として見えるので、スパイクの位置やタイミングから動作状況を判断することができますよ💡

✅ 体内でどうやって働くの?リードと電気刺激の話

ペースメーカーは主に3つのパーツで構成されています。

| 部品名 | 説明 |

|---|---|

| 本体(ジェネレーター) | 電池と制御装置が入っており、電気刺激を出す司令部 |

| リード線 | 電気刺激を心臓に届けるコード。心房・心室に留置される |

| 電極(先端部) | 心筋に接して電気を流す部分 |

このリードから送られる微弱な電流によって、心筋が収縮を始めるよう刺激を与えることで、正常なリズムを保ちます✨

最近ではリードがない「リードレスペースメーカー」もあり、治療法の選択肢が広がってきています。

💡② どんな人に使うの?適応疾患とモードをマスターしよう💡

✅ ペースメーカーが必要になる主な疾患一覧

ペースメーカーが使われるのは、心拍が遅くなる「徐脈性」の不整脈が主な対象です。

以下の疾患が代表的ですよ👇

| 疾患名 | 特徴・説明 |

|---|---|

| 洞不全症候群(SSS) | 心臓の自然のペースメーカー(洞結節)がうまくいかない、かなり徐脈や脈を止める疾患 |

| 房室ブロック | 心房から心室への電気信号が伝わり辛いなり、心室の拍動が異常に遅くなる状態(高さ・完全房室ブロックなど) |

| 徐脈性心房細動 | 心房細動(脈が不規則・速くなる疾患)で、拍動が遅くなりすぎてしまうタイプ |

| 薬剤や治療による徐脈 | 必要な薬などの副作用で脈が遅くなり、生活に支障が出る場合 |

こうした病気では、心臓の“電気信号の通り道”が障害を受けているため、ペースメーカーが補助してくれることで安全に拍動を保てるようになるんです😊

✅ 「モード」ってなに?DDD・VVI・AAIの違いを簡単に!

「ペースメーカーのモード」って、学生の頃には暗記で済ませていたかも…でも、現場では理解していないと困ることも💦

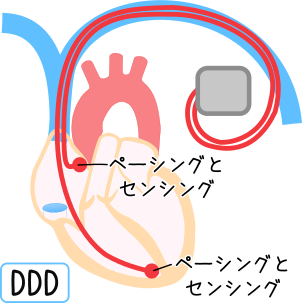

モードとは、どこを感知して、どこを刺激するか、そして反応方法はどうするかの設定を表したもの。

3文字のアルファベットで表されます。

| モード | 感知(センシング) | 刺激(ピーシング) | 特徴・用途 |

|---|---|---|---|

| AAI | 心房 | 心房 | 洞結節がダメな時に主に使います。心房のみを監視・駆動するので心室は正常な場合に適応🫀 |

| VVI | 心室 | 心室 | すべての徐脈性かなり広く使える標準モード。術後管理や一時的なコントロールにも最適⚡ |

| DDD | 心房+心室 | 心房+心室 | 心房→心室の連携が悪い時に同時にを感じ知し刺激できる!日常生活で自然なリズムを再現しやすい❤ |

イメージとしては

-

AAI:単純な「時計係」(心房だけ監視し修正)

-

VVI:心室の「セーフティネット」(心室だけを守る)

-

DDD:両方の「協調運転手」(自然なリズムも再現しやすい)

覚え方は、

「感知する部位」「刺激する部位」「反応モード」 の順番です✨

✅どんな患者さんにどのモード?選択の考え方を紹介

実際にどのモードを使うかは、患者さんの状態や疾患に応じて医師と臨床工学技士が協議して決めることが多いですが、看護師として知っておくと安心ですよ😊

| 状態・背景 | 適応モード | ポイント解説 |

|---|---|---|

| 洞結節の働くだけが悪い | AAI | 心房だけ監視できればOK、心室自体は正常な場合。 |

| 進行障害が中心(房室ブロックなど) | VVIまたはDDD | 心室をしっかり刺激できるモードが必要です。完全房室ブロックなどではVVI、心房と心室の連携も大事ならDDD選択も。 |

| 心房も心室もリズム異常 | DDD | 両方監視&刺激できる「フル装備」で自然な心拍を再現。QOL維持に最適です。 |

| 心不全(CRT適応など) | 特殊モード | CRT(両心室ペースメーカー)などが選択されることもあります。 |

選択の基準例:

-

一時的な管理やその後のモニタリング→「VVI」

-

日常生活の質(QOL)重視の場合→「DDD」

-

過度な心室刺激を避けたいとき→「AAI」やレート応答機能のあるモードなど。

また、最近では運動時に心拍数を自動で上げてくれる「レートレスポンス機能(R)」付きモード(例:DDDR)も使われるようになっています🏃♀️✨

📋手術前後の看護ケアはここが大事!観察ポイントと対応📋

✅ 手術前に確認しておきたいケア内容📝

ペースメーカー植込み術の前には、感染予防・リスク評価・患者説明など、いくつかの大事な準備があります。

| 項目 | 内容・チェックポイント |

|---|---|

| 医師・患者さんへのインフォームドコンセントの確認 | 手術の内容や流れ、副作用や合併症説明済みか、ご本人・ご家族の理解を確認する |

| アレルギー・既往歴・内服薬の把握 | 抗凝固薬、抗血小板薬、アレルギーの有無(ヨード・麻酔薬など)チェック |

| 皮膚・感染状態の観察 | 刺入部位(鎖骨下)の皮膚の状態、傷・発疹・感染などがないかチェック |

| 各種検査結果の確認(血液・心電図・画像など) | 基礎疾患把握、貧血/電解質異常/感染/血小板・凝固系バランス/心電図変化などの最終確認 |

| 持ち物・補助用具について | 金属アクセサリーや電子機器類の持ち込みNG、装飾具・補聴器の取り扱いや説明 |

| 精神的なサポート | 手術への不安や疑問を聞き取り、分かりやすい説明サポート❤ |

患者さんごとに状況は様々なので、「今どんな気持ちか」を大事にお声かけしましょう😊

✅ 術後すぐに観察すべきポイントはここ!

植込み後の患者さんは、創部の安静や不整脈の予防などが重要です。特に、最初の24時間の観察が看護の要!

| 観察ポイント | 観察内容・対応例 | 早期発見したいトラブル |

|---|---|---|

| バイタルサイン | 血圧・脈拍・呼吸・体温の安定、ドレナージの量や出血 | 出血・ショック症状 |

| 創部・出血 | 創部の腫れ・痛み・発熱・出血・血腫の存在 | 創感染・出血・血腫 |

| ペースメーカー動作(心電図) | スパイクの存在・設定通り動作しているか、異常波形がないか | ペースメーカー作動不良 |

| リード脱落・位置ずれ | 胸部レントゲンや症状観察、異常時は医師へ即報告 | リード抜け・心タンポナーデ |

| 感染状況(全域・局所) | 創部発赤・発熱・腫脹・全身倦怠感など | 創部感染・敗血症 |

| 固定保持・安静度 | 患者側上肢の制限、異常な動作や過活動への指導、創部安静保護 | リード脱落・皮下血腫 |

術直後だけでなく、回復過程でも「声がかすれる(横隔神経刺激)」や「心拍不整」などにも配慮しましょう。また、

患者さんが不安や痛みを表現している場合は、傾聴・安心できるコミュニケーションもお忘れなく❤

✅退院指導までに伝えたい看護の工夫

退院に向けては「安全な生活指導」と「自己管理への自信アップ」に重点をおきます✨

| 伝えたい内容 | 詳細・看護の工夫 |

|---|---|

| 創部管理 | 傷の観察ポイント・清潔保持方法・入浴のタイミング説明 |

| 上肢の動かし方 | 患者側上腕の長時間な動き(急な上げ録画、重い物を持つ)は制限を具体的に伝える |

| 感染予防 | 発赤・腫脹・しこり・発熱が出た場合、とりあえず挑戦するようアドバイス |

| 異常時対応 | めまい・失神・胸痛・脈拍異常時の参加目安や連絡方法を明確に |

| 電磁波への注意 | スマホ・IH調理器などの使用制限や避けた方が良い電化製品を丁寧に説明 |

| 定期受講 | バッテリー残量確認やペースメーカー作動確認の大切さを伝える |

| 心のケア | QOL向上・生活への不安解消のための支援や相談先紹介など |

患者さんひとり一人の生活や習慣に応じ、「これからどんな過ごしたいか」を考えながら寄り添ったサポートを心がけましょう😊

全員が「自分らしく」安心して生活できるよう、退院指導はゆっくり丁寧に行ってくださいね❤

⚠️ ④ ペースメーカーのトラブルって?よくある合併症と対応法⚠️

✅ よくある合併症① 感染とリード脱落

ペースメーカー植込み後、最も注意が必要なのが「感染」や「リードの位置ずれ」です。

どちらも早期発見がとても大切ですよ!

| 合併症名 | 主な症状・サイン | 看護の観察ポイント | 初期対応例 |

|---|---|---|---|

| 感染症 | 発熱、創部発赤・腫脹・痛み、膿、全身倦怠感 | 創部観察、発熱、バイタルチェック | とりあえず医師へ報告、創部清潔保持、抗生剤投与補助 |

| リード脱落 | 突然のペースメーカ作動不全症状(失神・徐脈・めまい・胸部不快感)、心電図変化 | 不整脈症状、脈拍・心電図をよく確認 | 体動制限と安静、医師報告、必要時X線依頼 |

感染兆候としてはこんなものがあります👇

-

創部の発赤、腫脹、熱感

-

滲出液の増加、悪臭

-

微熱や全身倦怠感

ペースメーカーは体内に埋め込まれているため、感染が進行するとデバイス全体の取り出しが必要になるケースも😢

少しでも異変を感じたら、医師への報告を優先しましょう。

リード脱落の兆候は?

-

モニター上のスパイクはあるのにQRSが出ない

-

心電図の波形が普段と明らかに違う

-

失神や徐脈症状が突然再発する

こうした時は「ペーシング不全の可能性あり!」としてすぐに対応が求められます。

ちなみに心電図上ではペーシングはこのように表示されます。

✅ よくある合併症② センシング・ペーシング不全って?

ペースメーカーには「センシング(感知)」と「ペーシング(刺激)」という2つの大事な働きがあります。

これらにトラブルが起こると、不整脈や失神などの危険な状態に…!

| 種類 | 問題の内容 | モニター所見 |

|---|---|---|

| センシング不全 | 心臓の自発的な動きを正しく感知できない状態 | 自発QRSがあるのにスパイクが出る |

| ペーシング不全 | 刺激を送っても心臓が反応しない状態 | スパイクが出るが、QRSが続かない |

| 過センシング | 電気的ノイズなどを誤って感知し、刺激を止めてしまう | スパイクが止まる、徐脈になることも |

センシング不良では無駄な刺激が続き、ペーシング不全では刺激しても心臓が反応しないため、

どちらも患者の命に関わる重要なトラブルです⚠️

✅ ナースができるトラブル時の初期対応まとめ

現場でトラブルが起きた時、看護師として慌てずにできる行動を知っておくことはとても重要です💡

🔽 初期対応のチェックリスト

| 状況 | 対応 |

|---|---|

| モニター異常を発見 | 心電図の波形・スパイクを確認し、バイタル測定 |

| 徐脈や失神など症状が出現 | 酸素投与、救急対応準備、医師へ即報告 |

| 感染が疑われる(創部異常・発熱) | 創部観察・体温チェック・滲出液採取など |

| 機器異常の疑い(アラーム音など) | 医師または臨床工学技士(ME)に連絡してチェック依頼 |

📍ポイントは、「心電図波形」「患者の症状」「創部の状態」の3点を冷静に見ること!

また、トラブル時は患者さんもとても不安になっています。

「今すぐ対応しますね」「少しお待ちくださいね」といった声かけだけでも安心感につながりますよ😊

😊 ⑤ 患者さんにどう説明する?生活指導のコツとよくある質問😊

✅ペースメーカーと電磁波、実際の注意点は?📱

患者さんからよく聞かれるのが、

「スマホって使っていいの?」「IHクッキングヒーターってダメ?」などの電磁波に関する不安です。

結論から言うと、多くの電化製品は距離と使い方を守れば安全に使えます😊

| 電化製品・場所 | 対応・注意点 |

|---|---|

| 携帯電話(スマホ) | 使用時は本体から22cm以上離す(特に植え込み側の耳や胸ポケットはNG!) |

| IH調理器/電子レンジ/家電 | 通常の距離感で使えばほぼ問題ない。 長時間密着や動作中ふた見て見てこむのは控える |

| 電車・新幹線・飛行機 | 通常利用でOK。公共交通機関の電磁波は心配不要 |

| 強い磁気・電磁波(MRI、工場の大型機械など) | 基本的にNG。MRIは医師が専用機種かどうか確認して実施。 |

| 使用時異常(めまい、イベントなど) | すぐにその場からしばらく。 |

患者さんには、「極端に怖がる必要はないけれど、念のため注意しようね」というスタンスで優しく伝えるのがポイントです✨

✅ 入浴・運動・旅行…日常生活で気をつけること

「普段の生活ってどこまでできるの?」という質問も多いですよね。

| 項目 | 指導内容とポイント |

|---|---|

| 入浴 | 術後1〜2週間は創部が濡れないようシャワー浴に。湯船OKは医師確認後! |

| 睡眠 | 植込み側を下にして寝ると痛むことがある。姿勢に配慮を🛌 |

| 肩の動き | 1ヶ月ほどは腕を90度以上に上げないよう指導。リード脱落のリスクあり🙅♀️ |

| 運動 | 軽い運動や散歩はOK。激しいスポーツや接触プレーはNG⚽ |

| 旅行 | 飛行機OK✈ ペースメーカー手帳と予備バッテリー情報を持参するよう指導 |

患者さんの不安を減らすには、「できること」に目を向けて伝えることがコツですよ😊

「〇〇は禁止です」ではなく、「〇〇は△△に気をつければできます!」と伝えることで安心感につながります。

✅ 「どう伝える?」患者さんに安心を与える説明例文集

ここでは、実際に使える看護師の説明テンプレート例をご紹介します🎤

そのまま使ってもアレンジしてもOKなフレーズです!

-

「ペースメーカーがついていても、日常生活はほとんど普段通りに過ごせますよ😊」

-

「スマホは利き手と反対側で使えば大丈夫です✨」

-

「旅行や飛行機も問題ありません。ただ、手帳は必ず持ってくださいね✈️」

-

「不安なときは遠慮せずに私たちに相談してくださいね。一緒に考えましょう!」

説明の際は「NG事項だけを並べる」のではなく、“できること・大丈夫なこと”を強調して伝えることが大切です✨

それだけで、患者さんの表情がホッとするんです☺️

✅ まとめ|ペースメーカー看護で大切なことをギュッとおさらい🩺

この記事では、ペースメーカーの仕組みから看護ケア、患者指導までまるっと解説してきました📘

最後に、ポイントをもう一度整理しておきましょう👇

🎯 この記事のまとめ

| テーマ | ポイント内容 |

|---|---|

| ペースメーカーの仕組み | 電気刺激で心拍を補助する装置。心電図上でスパイクを確認! |

| 適応疾患とモードの理解 | 洞不全症候群・房室ブロックなどが主な適応。モードはDDD・VVI・AAIが中心。 |

| 術前・術後の看護 | 感染予防・観察・安静・肩の可動域制限が重要。モニターと創部をしっかり確認。 |

| 合併症とトラブル対応 | センシング不全・ペーシング不全などは早期発見と医師連携がカギ⚠️ |

| 生活指導と患者説明のポイント | 電磁波や運動の注意点は「できること」を前向きに伝えるのが安心への近道😊 |

ペースメーカーを使っている患者さんは、ちょっとした声かけひとつでも不安が和らぐことがあります。

だからこそ、看護師であるあなたの知識と対応がとても大切です💡

「これで安心」「ちゃんと説明できるかも」

そう思ってもらえる記事になっていたら嬉しいです🌸

<参考・引用>

フクダ電子

心カテブートキャンプ

看護師学習ノート

かとう鳳クリニック

佐賀大学医学部循環器内科.