「卵巣ホルモンって、種類や働きはなんとなく知ってるけど、実際の看護ケアにどう活かせばいいの?🤔」

「PMSや更年期症状の患者さんに説明するときに、もっと分かりやすく話せるようになりたいな…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

卵巣ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の基礎知識

-

月経周期とホルモン変動の流れ

-

PMSや更年期症状に合わせたケアのヒント

-

看護師として患者さんに説明できるポイント

が分かりますよ♪

実は、卵巣ホルモンの仕組みを理解すると、患者さんの症状変化を予測できるだけでなく、適切な生活指導やセルフケアの提案がしやすくなります。

卵巣ホルモンの種類や働き、月経周期との関係を分かりやすく解説しながら、看護現場でのケアや患者指導への具体的な活かし方をご紹介します🩷

🩷 卵巣ホルモンのキホン!エストロゲンとプロゲステロンをやさしく解説

看護の現場では、月経痛やPMS、更年期症状、妊娠初期のケアなど「卵巣ホルモン」に関わる場面が本当に多いですよね。

まずは“何者か”をしっかり押さえたうえで、エストロゲンとプロゲステロンの働き・妊娠維持との関係・不足/過剰時のサインを順に確認していきましょう。

ベッドサイドで患者さんに説明できるよう、ポイントは表で整理しますね✨

卵巣ホルモンってそもそも何?❤️

卵巣ホルモンは主にエストロゲンとプロゲステロンの2種類。

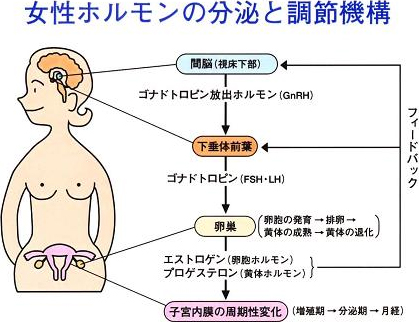

視床下部‐下垂体‐卵巣(HPO)軸の調節で分泌が変動し、月経周期や妊娠の成立・維持に深く関わります。

-

どこで作られる? 排卵前は卵胞(顆粒膜細胞など)でエストロゲン、排卵後は黄体でプロゲステロンが中心。

-

何をしている? 子宮内膜の増殖・分泌変化、子宮頸管粘液の性状、基礎体温、乳腺、骨・血管・皮膚・脳機能など全身に作用。

-

看護での要点:症状の“波”はホルモンの“波”。いつ(周期のどこ)・何が・どれくらい起きているかを聴取・観察し、セルフケアにつなげます📝

エストロゲンの働きと体への影響🌷

エストロゲンは増殖と整え役。

排卵前〜排卵期に高まり、全身のQOLにも影響します。

看護で押さえたいポイントを表にまとめました👇

| 系統/部位 | 主な作用 | 具体例 | 観察・指導ポイント(看護) |

|---|---|---|---|

| 子宮内膜 | 増殖を促進 | 排卵前に内膜を厚くする | 周期に合わせた出血パターンの聴取、不正出血の有無を確認 |

| 子宮頸管粘液 | サラサラ化 | 受精しやすい環境づくり | 排卵期の“伸びる粘液”の自己観察法を説明 |

| 乳腺 | 乳管発達 | 思春期・妊娠での変化 | 乳房痛・張りの評価、セルフチェック指導 |

| 骨 | 骨吸収を抑制 | 骨密度維持 | 更年期は骨粗鬆症予防の生活指導(栄養・運動) |

| 脂質代謝 | HDL↑/LDL↓傾向 | 動脈硬化抑制に寄与 | 生活習慣評価、健診結果の理解支援 |

| 血管・皮膚 | 血管拡張/コラーゲン維持 | 肌ツヤ・ほてりに影響 | ほてり/のぼせの頻度、皮膚乾燥のケア提案 |

| 中枢神経 | 気分・睡眠に関与 | 気分の安定に寄与 | 気分変動・睡眠の聞き取り、環境調整の助言 |

| 凝固系 | 凝固因子に影響 | 状況により血栓傾向 | VTEリスク要因の確認(喫煙、肥満、長時間不動など) |

💡現場ヒント:

更年期でエストロゲンが下がると、ほてり・発汗・睡眠障害・気分変動などが増えます。

記録は頻度×強さ×誘因で具体化すると次の対応に活かしやすいですよ。

プロゲステロンの役割と妊娠維持のメカニズム🤰

プロゲステロンは守りと安定のホルモン。

排卵後の黄体期に上昇し、妊娠成立・維持をサポートします。

| 作用ターゲット | 主な作用 | 具体例 | 観察・指導ポイント(看護) |

|---|---|---|---|

| 子宮内膜 | 分泌期へ変換 | 受精卵の着床に適した内膜へ | 高温相(基礎体温)の持続で黄体機能を推定、周期記録を支援 |

| 子宮筋 | 収縮抑制 | 子宮を“静かに”保つ | 下腹部張り・痛みの聴取、安静・体位の助言 |

| 子宮頸管粘液 | 粘稠化 | 外界からのバリア機能 | おりもの変化の説明と異常所見の見分け支援 |

| 体温調節 | 基礎体温を上げる | 排卵後0.3〜0.5℃上昇 | BBT(基礎体温)記録のコツを指導(起床直後/同時刻/口腔内測定など) |

| 免疫調整 | 受容の方向へ | 胎児を“異物”としない環境づくり | 発熱・感染兆候は早めの相談を促す |

| 乳腺 | 腺房発達 | 授乳準備 | 乳房の張り・痛みの評価とセルフケア |

📝妊娠初期のポイント:

受精成立後はhCGにより黄体が刺激され、プロゲステロン分泌が維持。

妊娠10〜12週頃から胎盤が主役となり(ルテオ‐プラセンタルシフト)、以降の妊娠維持を担います。

卵巣ホルモンが不足・過剰になるとどうなる?⚖️

不足・過剰は症状の出方が違います。

一次評価に役立つ表でサクッと把握しましょう(診断は医師判断となります)。

| 状態 | 起こりやすい場面・背景 | 主な症状・所見 | 看護の観察・指導ポイント |

|---|---|---|---|

| 低エストロゲン | 更年期、体重急減・過度運動、ストレス | ほてり、発汗、睡眠障害、膣乾燥、骨量低下 | 症状日誌の活用、骨粗鬆症予防(食事/運動)、膣乾燥ケア(保湿・潤滑)、必要時は受診促し |

| 高エストロゲン(相対的) | 無排卵周期でプロゲステロン不足 | 不正子宮出血、乳房張り、情動不安定 | 出血量/期間の具体記録、貧血兆候、受診目安(量が多い・長引く等)の共有 |

| 低プロゲステロン | 黄体機能不全、無排卵 | 高温相が短い/不安定、着床しにくい可能性 | 基礎体温の記録支援、生活リズム・睡眠衛生の整え方を提案 |

| 高プロゲステロン | 黄体期・妊娠初期の生理的上昇 | 眠気、むくみ、便秘、体温上昇 | 体位・水分・食物繊維・軽運動などセルフケア提案、生活支障度の把握 |

| 要注意サイン | いつでも | 激しい下腹痛、突然の大量出血、片脚の腫れ/痛み/息切れ | 緊急受診を促す(異常出血・急激な痛み・VTE疑いなどのレッドフラッグ) |

💡看護のコツ:

-

周期・症状・生活(睡眠/食事/ストレス)の三点セットで聴取。

-

介入は「①情報提供(見える化)→ ②セルフケア提案 → ③受診目安共有」の順で段階的に。

-

患者さんが“自分の波”を理解できるよう、基礎体温表+症状メモの併用をおすすめします📒✨

📅 月経周期とホルモンのアップダウンを完全マスター

卵巣ホルモン(エストロゲン/プロゲステロン)は“時間軸”で見るとグッと理解しやすくなりますよね。

ここでは周期の4期→LHサージとプライミング→基礎体温(BBT)の順に、臨床で役立つ観察ポイントまでつなげて整理します。

ベッドサイドでの説明にもそのまま使える内容にしました✨

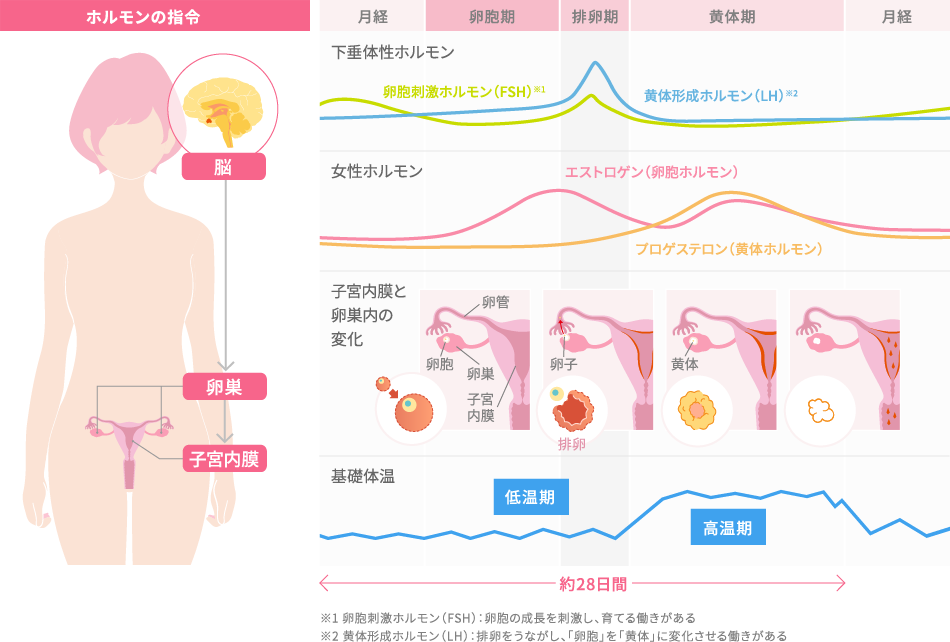

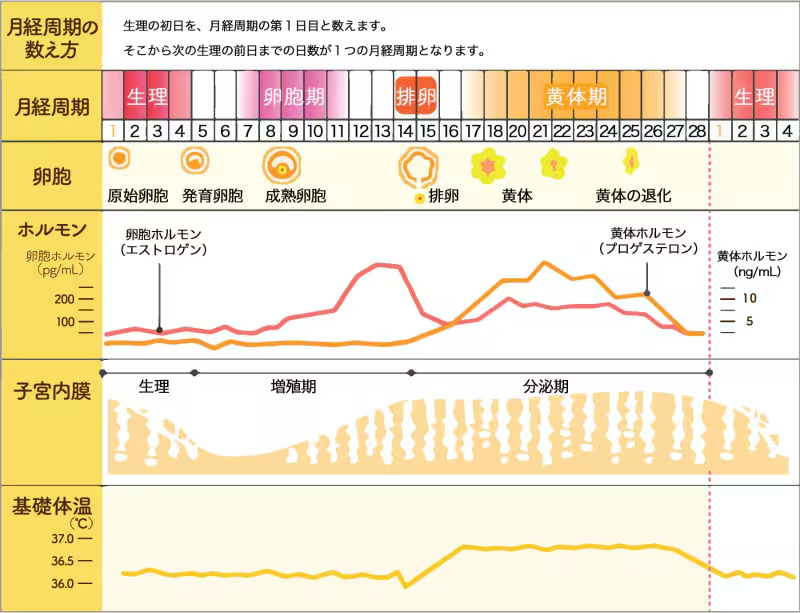

月経周期の4つの時期とホルモン分泌の流れ🗓️

※周期は個人差があります(25〜38日程度が目安)。

以下は代表例(28日周期)です。

| 期 | だいたいの日数 | 卵巣側の変化 | ホルモンの流れ(ざっくり) | 子宮内膜 | 症状の傾向 | 看護の観察・指導ポイント |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 月経期 | 1–5日 | 無排卵状態からリセット | E2(低)/P4(低)/FSH(やや↑) | 剥離・出血 | 下腹部痛、倦怠感 | 出血量・期間の具体記録、貧血兆候の確認、疼痛緩和ケア(温罨法・鎮痛薬の適正使用指導) |

| 卵胞期 | 1–13日 | 卵胞発育、優勢卵胞の選抜 | E2(↑)→頸管粘液サラサラ/FSH(基礎レベル) | 増殖期(厚み↑) | 気分・集中力が整いやすい | 排卵兆候の教育(頸管粘液の変化)、運動・学業の計画調整の助言 |

| 排卵期 | 13–15日 | 卵胞破裂→排卵 | LHサージ(急↑)/FSHミニサージ/E2ピーク後に↓ | 内膜は受容性へ準備 | 下腹部のチクチク感、透明で伸びるおりもの | 妊娠希望・回避に応じたタイミング指導、急な激痛や大量出血は受診目安を共有 |

| 黄体期 | 15–28日 | 黄体形成→退縮 | P4(↑)/E2(中等度)→BBT上昇 | 分泌期(着床に適化) | 眠気・むくみ・便秘、PMS | BBTで高温相持続を確認、PMSセルフケア(睡眠・食事・軽運動・ストレスコーピング)を提案 |

💡ポイント:

症状=その時点のホルモン環境の反映です。

症状日誌は「周期のどこか」「強さ(0–10)」「生活影響(学校・仕事)」まで書けるフォーマットにすると次の一手が決めやすいですよ📒

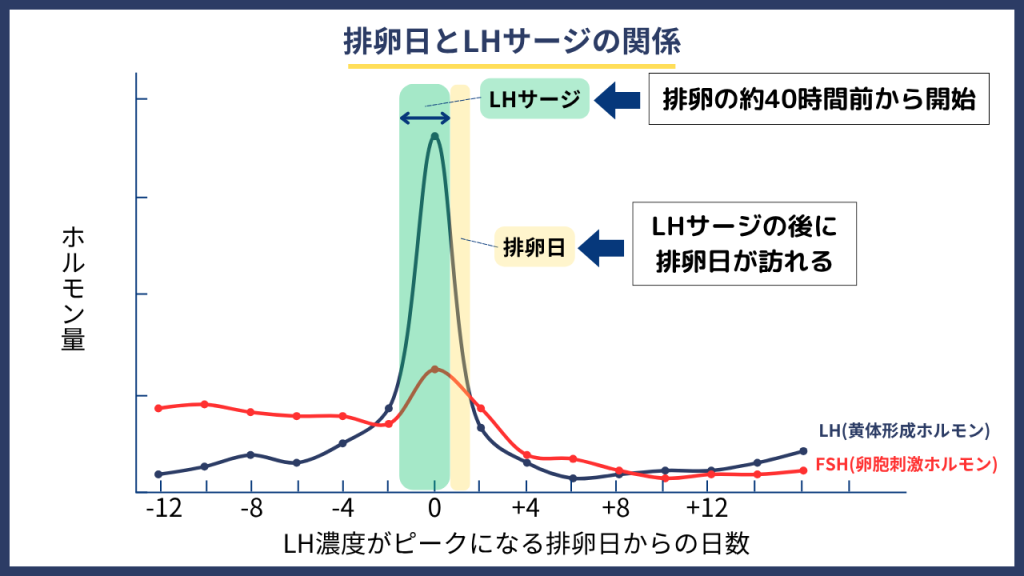

LHサージやプライミング効果の仕組み🔬

-

LHサージ:

卵胞期後半、エストロゲン(E2)が一定閾値を超えて正のフィードバックを起こすと、下垂体からLHが一気に放出。

およそ24〜36時間後に排卵が起こります。

FSHも小さく上がり、卵子成熟を後押し。 -

プライミング効果:

エストロゲンは子宮や脳などのプロゲステロン受容体(PR)を“用意”させます。

結果、排卵後に上がるプロゲステロンがしっかり効く下地が整います。 -

臨床での意味

-

タイミング把握:頸管粘液の伸び↑+排卵検査薬(LH検出)陽性→翌日あたりが排卵ピーク目安。

-

症状説明:「排卵期の違和感」は急峻なホルモン変化の生理現象であることを言語化し安心へ。

-

ケア設計:プライミング→黄体期の眠気・体温上昇・便秘はプロゲステロン作用と結びつけてセルフケアを提案。

-

🧠現場ヒント:LHサージは“スイッチ”、プライミングは“土台づくり”。患者さんには「スイッチが入る→黄体ホルモンが効きやすくなる」という一文で伝えると理解が早いですよ✨

基礎体温(BBT)とホルモン変動の関係を図でチェック🌡️

図の代わりに見取り表でイメージを固めましょう。

| フェーズ | E2 | P4 | BBTの特徴 | 観察のコツ | よくある落とし穴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 低温相(卵胞期) | 上昇中 | 低値 | 低温が続く | 起床直後・同時刻・舌下で測定 | 測定時刻のバラつき、口呼吸での誤差 |

| 排卵前後 | ピーク後↓ | まだ低〜中 | 低温→高温へ移行 | 1–2日で0.3–0.5℃上昇 | 風邪・飲酒・睡眠不足で一時的上昇 |

| 高温相(黄体期) | 中等度 | 高値 | 高温が12–14日持続 | 二層性確認&高温相の長さをチェック | 10日未満は黄体機能低下の可能性を示唆(医師へ相談目安) |

| 月経開始 | 低下 | 低下 | 高温→低温へ | 出血開始日をDay1として記録 | 不正出血と月経の区別が曖昧になりがち |

測定・記録の実践ポイント❤️

-

体温計は毎回同じ(できれば小数第2位)を使用。

-

体調メモ(睡眠・ストレス・嗜好品・疼痛)を同じ用紙に併記すると解釈がブレにくいです。

-

単相(ずっと低温)は無排卵を、高温相が短いのは黄体機能低下を示唆。いずれも医師受診の目安を共有しましょう。

🩺 看護師が押さえるべき!ホルモン変動と患者ケアのつながり

卵巣ホルモンの“波”は、痛み・気分・睡眠・おりもの・体温など、患者さんの毎日に直結しますよね。

ここではどの時期に何が起きやすいかをケア視点で整理し、観察→説明→セルフケア支援までつなげていきます。

外来・病棟・健診指導でそのまま使える実践メモも添えます✨

排卵期・月経期それぞれの看護ケアのポイント🧭

| フェーズ | 主要ホルモン環境 | よくある訴え | まず見る・聴く(アセスメント) | ケア/教育(看護) |

|---|---|---|---|---|

| 排卵期 | エストロゲン高値→LHサージ→排卵、プロゲステロン移行期 | 下腹部チクチク、透明で伸びるおりもの、性交時違和感 | 痛みの部位/強さ/持続、発熱の有無、出血の量と性状、性交痛の程度 | 生理的変化の説明で安心感🗣️/急激な激痛・発熱・大量出血は受診目安を共有⚠️/妊娠希望・回避に応じたタイミング指導 |

| 月経期 | エストロゲン・プロゲステロン低値、FSHやや上昇 | 月経痛、頭痛、倦怠感、出血量多い・レバー状塊 | 出血量(ナプキン何枚/時)、持続日数、貧血兆候(めまい・息切れ)、鎮痛薬の使用状況 | 温罨法や深呼吸・ストレッチ🧘♀️/医師指示下で鎮痛薬適正使用を支援/出血が多すぎ・長すぎは受診目安を明確化/日常活動量の調整を一緒に検討 |

💡ひとこと説明例:「今はエストロゲンとプロゲステロンが低い“リセット期”。痛みは子宮収縮に伴うものが多いので、温めと休息+医師の指示に沿った鎮痛で整えていきましょうね😊」

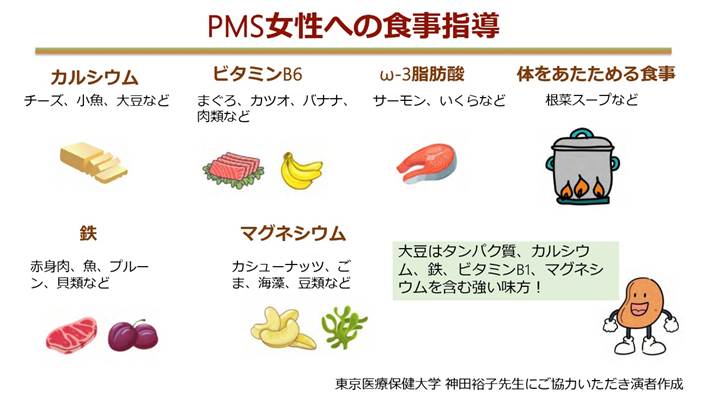

PMSや生理痛の症状観察とケア方法🌙

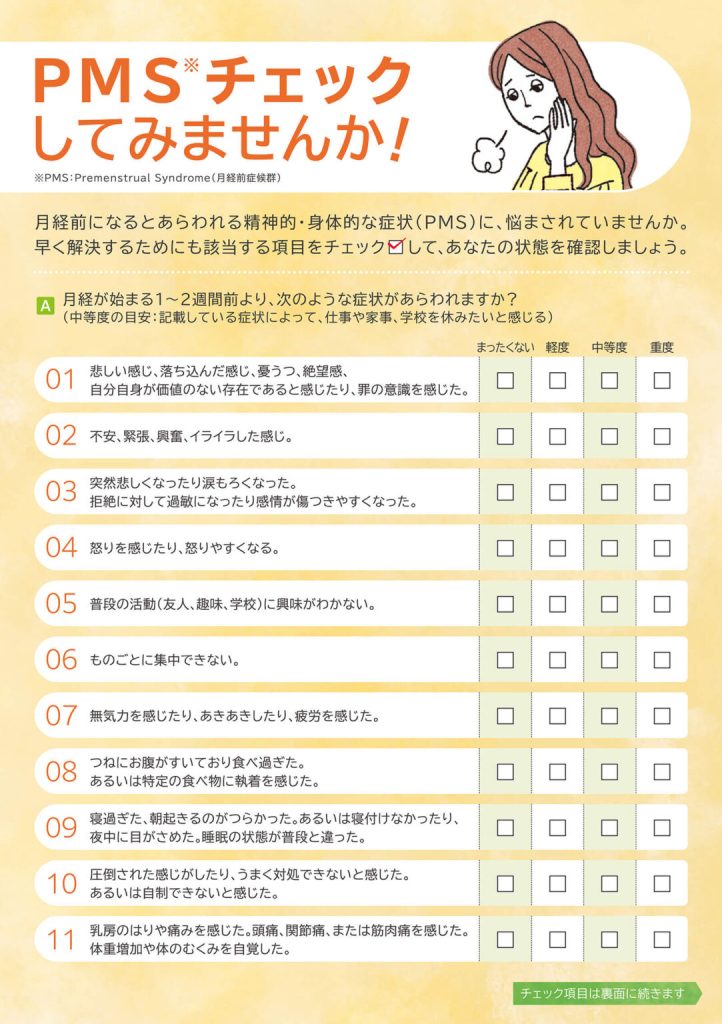

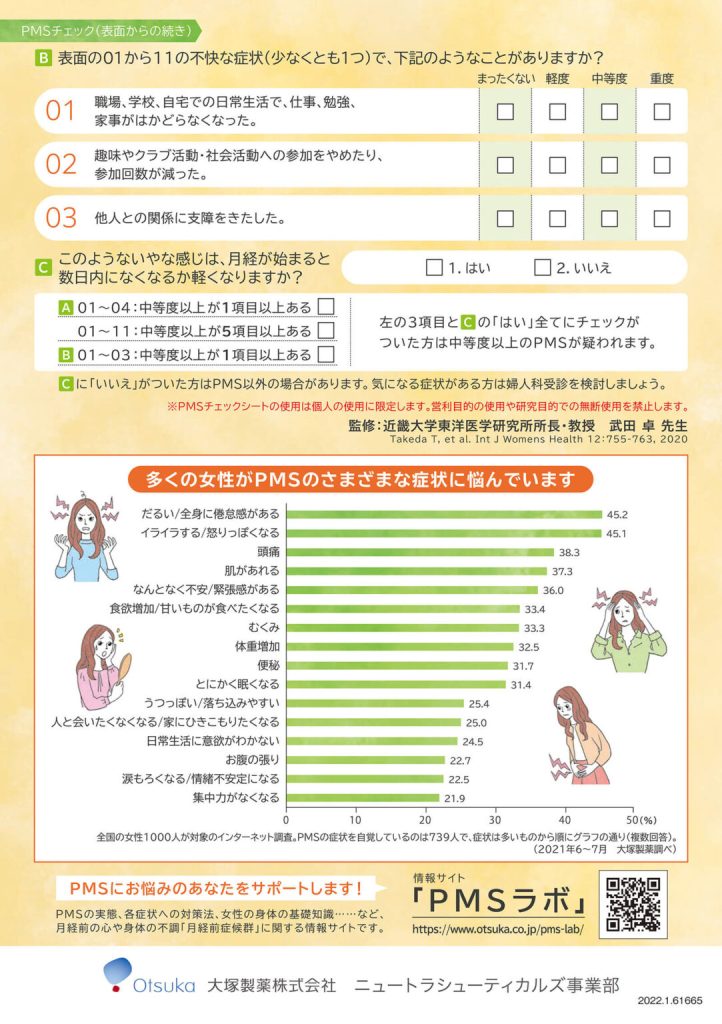

PMSチェックの観察枠組み(症状は月経前5〜10日で増悪→開始後に軽快しやすい)

| カテゴリ | 具体症状 | 看護の観察ポイント | 伝えやすいセルフケア提案 |

|---|---|---|---|

| 身体 | 乳房張り、頭痛、むくみ、腹部膨満、便秘 | いつ・どの程度・生活影響(0〜10)を可視化、誘因(睡眠不足・塩分) | 規則的な睡眠🛌、軽〜中等度の有酸素運動🚶♀️、塩分過多を控える、温罨法 |

| 精神 | イライラ、不安、抑うつ気分、集中困難 | リスク要因(強いストレス、既往)、安全評価 | タスク分解・ToDo最小化、深呼吸・マインドフルネス、周囲への予告(“ゆるスケジュール”) |

| 行動 | 過食・甘い物渇望、アルコール増加、対人回避 | 食事・嗜好品パターン、翌日の体調影響 | 補食をタンパク+食物繊維へ置換、カフェイン/アルコール量を自己記録 |

🔧痛みケアの実践メモ

-

タイミングがカギ:痛みが強くなる前に温罨法・休息、医師の指示があれば鎮痛薬は前倒しで適正使用。

-

栄養のヒント:バランス食+水分。甘味・塩分・カフェインの“量”を本人が選べるよう日誌化📒。

-

受診目安:月経ごとに日常生活を著しく制限/鎮痛薬が効かない/出血量が多すぎる(1時間に何度も交換)→婦人科相談を案内。

妊娠初期〜産褥期のホルモン変化と看護視点🤱

| 時期 | ホルモンの主な動き | 代表的症状 | 看護の視点(観察・支援) |

|---|---|---|---|

| 妊娠初期(〜12週) | hCG↑→黄体を刺激、プロゲステロン・エストロゲン上昇 | つわり、眠気、便秘、乳房痛 | 脱水・栄養状態を評価、少量頻回の摂食を助言、匂い刺激の回避工夫、出血・強い腹痛は受診 |

| 中期(13〜27週) | 胎盤がホルモン産生主役、比較的安定 | こむら返り、軽いむくみ | 体位(左側臥位)・弾性ストッキング指導、活動と休息のバランス、鉄・カルシウム摂取の支援 |

| 後期(28週〜) | エストロゲンさらに↑、子宮筋の感受性↑ | 腰痛、呼吸苦、前駆陣痛 | 体位・骨盤ベルト、転倒予防、胎動カウントの指導、出血・破水感・規則的強痛は受診 |

| 産褥期(分娩後) | エストロゲン/プロゲステロンが急低下、プロラクチン・オキシトシン↑(授乳) | 情緒不安定、悪露、乳房トラブル | 休息確保・授乳ポジショニング、乳房ケア、悪露の量・におい・色の観察、抑うつサインの早期発見・支援 |

💡患者さんへの伝え方:「妊娠中は“守るホルモン(プロゲステロン)”が高く、子宮を静かに保つ働きがあります。産後はがくっと下がるので、気分がゆらぎやすいのは自然な反応です。しんどいときは遠慮なく相談してくださいね🫶」

👩⚕️ ライフステージ別の卵巣ホルモン変化と看護ポイント

同じ「卵巣ホルモン」でも、思春期・妊娠/授乳期・更年期では働き方も症状もガラッと変わりますよね。

ここではライフステージごとの“よくある訴え”をホルモンの動きと結びつけて整理し、ベッドサイドでそのまま使える観察・説明・指導のコツをまとめます✨

思春期におけるホルモンの特徴と指導の工夫 🧒🌸

まずは「からだの変化はホルモンの合図」をやさしく言語化して安心をつくることが大切です。

| 観点 | 要点 | 看護での実践ポイント |

|---|---|---|

| ホルモン動態 | HPO軸が成熟途中。無排卵周期・周期不整は珍しくない | 「不規則でも多くは生理的」と説明し不安軽減 |

| よくある訴え | 月経不順、月経困難、にきび、情緒不安定 | 痛み強度・出血量・学校生活への影響を可視化(0〜10) |

| 観察 | 身長・体重・BMI、摂食傾向、運動量、ストレス | 低体重・過度運動・摂食障害の兆候に留意 |

| 生活指導 | 睡眠/朝食/適度な運動/鉄摂取 | “できること1つ”からスタート(例:就寝時刻固定) |

| 受診目安 | 出血が多すぎる/続きすぎる、失神、重度疼痛 | 目安を数値で共有(例:1時間に多数交換は受診) |

💡説明フレーズ例:「今は“リハーサル期”。ホルモンの波が安定していく途中なので、周期が乱れるのは珍しくないですよ😊」

妊娠期・授乳期のホルモン変化と母体への影響 🤰🍼

妊娠ではプロゲステロン・エストロゲンが高値、産後は急降下しプロラクチン・オキシトシンが主役になります。

| 時期 | ホルモンの主な動き | 代表症状 | 看護の観察・支援 |

|---|---|---|---|

| 妊娠初期 | hCG↑→黄体維持、P4/E2↑ | つわり、眠気、便秘 | 体重・水分・電解質、におい刺激回避、少量頻回食の工夫 |

| 妊娠中期 | 胎盤が主役で比較的安定 | こむら返り、むくみ | 体位(左側臥位)、軽運動、弾性ストッキング指導 |

| 妊娠後期 | E2高値で子宮筋感受性↑ | 腰痛、前駆陣痛 | 体位調整、骨盤支持、陣痛サイン/受診目安の共有 |

| 産褥期 | E2/P4が急低下、PRL/OT↑ | 情緒不安定、悪露、乳房トラブル | 休息確保、授乳ポジショニング、悪露・発熱の監視、メンタル評価 |

| 授乳期 | プロラクチン・オキシトシン分泌 | 乳房張り、射乳感 | 乳房ケア、飲ませ方・抱き方、詰まり予防、自己肯定感の支援 |

🔎レッドフラッグ共有:強い腹痛・出血・破水感、産褥期の高熱/悪露悪臭/激痛、産後うつサイン(抑うつ・興味喪失・罪悪感・希死念慮)は即相談を促しましょう。

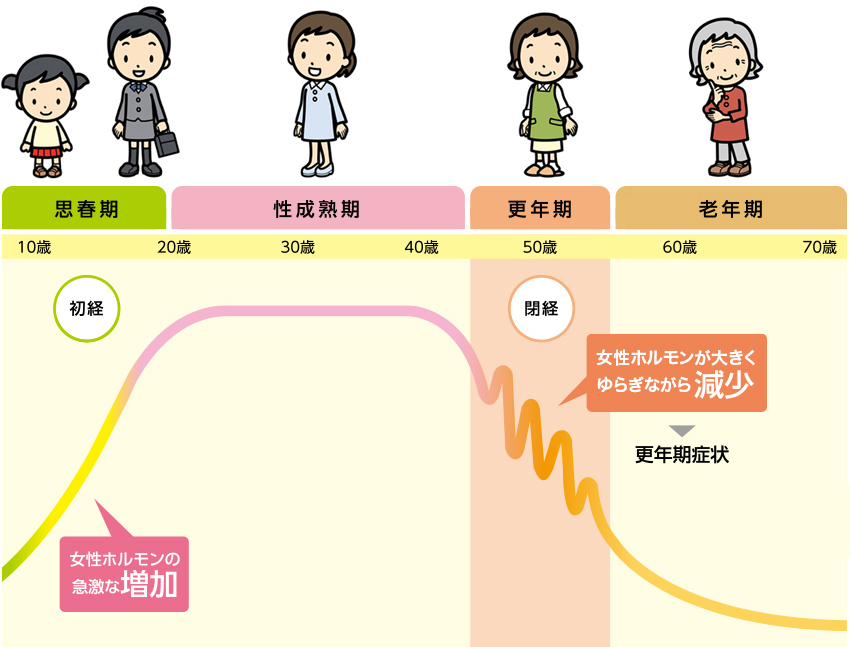

更年期のホルモン低下とメンタル・身体症状のサポート 🌙🔥

更年期はエストロゲン低下で血管運動神経症状や睡眠・気分のゆらぎが出やすくなります。

生活支援がカギです。

| 項目 | 内容 | 看護のコツ |

|---|---|---|

| ホルモン動態 | E2低下→視床下部の体温調節に影響 | のぼせ・発汗は“波”と説明し安心感をつくる |

| 主症状 | ほてり、発汗、動悸、睡眠障害、関節痛、膣乾燥、気分変動 | 頻度・重症度・生活影響をスコア化し変化を追う |

| 生活介入 | 睡眠衛生、軽〜中等度の運動、体重管理、カフェイン・アルコール調整 | 「小さく始めて継続」を合言葉に、1週間の行動目標を一緒に設定 |

| 骨・代謝 | 骨量低下、脂質異常 | 食事(カルシウム/ビタミンD/タンパク)、筋力トレ、健診結果の理解支援 |

| 局所症状 | 膣乾燥・性交痛 | 保湿・潤滑の案内、羞恥心へ配慮したコミュニケーション |

| 受診連携 | HRTや漢方など治療選択肢 | 患者の価値観・禁忌・リスク評価を整理して医師へ情報共有 |

🗣️説明フレーズ例:「“のぼせ”はエストロゲン低下で体温スイッチが敏感になっているサイン。睡眠・運動・体重の三つを少しずつ整えるだけでもラクになりますよ🫶」

🌸 PMSや更年期症状…卵巣ホルモンと日常ケアのヒント

PMSや更年期症状は「つらさの波」が日常に入り込むのが困りごとですよね。

看護師としては、患者さんが“今日からできる”セルフケアを一緒に選び、続けやすい形に落とし込む支援が鍵になります。

ここでは食事・運動・睡眠の基本から、ケアの具体策、そしてセルフチェックのしかたまでを実践目線でまとめます🫶✨

食事・運動・睡眠で整えるホルモンバランス🍚🚶♀️😴

まずは生活の“三本柱”を患者さんが再現しやすい単位に落とし込むのがおすすめです。

| 項目 | ねらい | 具体策(今日からできる) | 看護の声かけ例 |

|---|---|---|---|

| 食事 | 血糖の急上昇を避け、むくみ・便秘・だるさを軽減 | ①毎食たんぱく質=手のひら1枚(魚/鶏/大豆) ②野菜=両手1杯+海藻orきのこ ③精製糖・間食は回数を決める(例:1日1回) ④水分1.5L/日を目安 |

「“手ばかり”でOK。完璧より“続く量”を一緒に決めましょうね❤」 |

| 運動 | 交感/副交感のバランス改善、睡眠質UP、気分安定 | ①中等度有酸素150分/週(速歩20分×5〜7日) ②筋トレ週2回(スクワット・ヒップヒンジ等) ③黄体期は強度を1段階下げて“やさしめ”に |

「黄体期は“やさしめモード”。続けることが正解です😊」 |

| 睡眠 | 体内時計の同調、痛み・情動の閾値を整える | ①就寝/起床の時刻固定(±30分) ②朝光を浴びる ③寝る前90分はぬるめ入浴→照明ダウン ④スマホは枕元から離す |

「“寝る儀式”を作りましょう。3つのうち1つからで十分です✨」 |

💡ミニTIP:カフェインは午後は控えめ、塩分は“外食で味薄めリクエスト”など、“環境で決まる工夫”は継続しやすいですよ。

セルフケアと生活指導でできる予防と緩和🧰

症状別にその場で効きやすいケアと予防の土台づくりを並走させます。

| 症状・訴え | その場ケア(緩和) | 予防の土台(習慣化) | 看護の支援ポイント |

|---|---|---|---|

| 下腹部痛/腰痛 | 温罨法(カイロ/湯たんぽ:低温やけど注意)、深い腹式呼吸、ストレッチ | 週2回の下肢〜体幹筋トレ、便秘対策(食物繊維/水分/歩行) | 痛み強度×頻度×生活影響を記録し、鎮痛の“前倒し”使用の可否を医師と連携 |

| むくみ・だるさ | ふくらはぎポンプ、足挙上、弾性ストッキング(適切なサイズ) | 塩分控えめ、こまめな水分摂取、座位が長い日は1時間に1回立つ | 弾ストの装着指導と禁忌確認、職場環境での立ち上がりルールの提案 |

| 気分の波/イライラ | 4-7-8呼吸、マインドフルネス1分、好きな音楽リスト | 予定の“白地”を事前確保(黄体期/多忙日前) | 「“がんばらない日”を手帳に先に書く」を促し、罪悪感の軽減をフォロー |

| 眠気/不眠 | 短時間の仮眠(15–20分)、就寝前ルーティン | 朝散歩5分、就寝1–2時間前入浴、就床時刻固定 | 仮眠は夕方以降は避ける、交代制勤務者には光の使い方を個別化 |

| 膣乾燥・性交痛(更年期) | 市販の保湿/潤滑の利用(製品の種類・使い方説明) | 会話の工夫、骨盤底トレ | プライバシー配慮の上で言い出しやすい雰囲気づくり、受診選択肢を共有 |

| ホットフラッシュ | 扇子/携帯ファン、重ね着、冷却ジェル | 体重管理、禁煙、刺激物少なめ | 頻度と誘因(食事/緊張/室温)を一緒に探し、職場での温度調整策を相談 |

🗣️説明フレーズ例:「“今日のつらさ”には温めと呼吸、“次の波”に備えて睡眠と歩く時間。今できる1つから始めましょうね❤」

看護師が患者に伝えたいセルフチェック方法📝

“つらさの見える化”はケアを本人主体にします。外来・病棟・電話相談で使いやすいテンプレを共有します。

| 日付 | 周期Day | 症状(0〜10) | 誘因/出来事 | その場ケア | 効果(◯/△/×) | 受診目安に該当? |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025/08/11 | 24 | 腹痛6・イライラ5・むくみ4 | 会議続き、睡眠5h | 温罨法・速歩20分・早寝 | △ | いいえ |

書き方のコツ❤

-

1行30秒:続けやすさ最優先。

-

症状は最大3つまで(強いものを上位)。

-

ケアと効果を必ずセットで記録→“自分に効く”が見つかります。

-

受診目安(例:日常生活が毎周期で著しく制限/大量出血/強い抑うつや希死念慮など)に触れたときは迷わず相談へ。

✨ まとめ|看護現場で役立つ卵巣ホルモン知識3つのポイント

ここまでの内容を、明日からのベッドサイドで“そのまま使える形”にギュッと整理しますね。

「波を知る→人に合わせる→続く形にする」の3ステップを押さえておけば、PMSや更年期ケア、妊娠初期の対応まで自信をもって臨めますよ😊💡

① 卵巣ホルモンの「波」を押さえると、症状を予測して説明できます🧭

エストロゲン・プロゲステロンの上がり下がり=患者さんの訴えの背景です。

“いつ・なぜ・どう対処するか”を短く言語化できると安心につながります。

| ホルモン環境 | よくある訴えの方向性 | 看護の一言説明 | その場の一手 |

|---|---|---|---|

| エストロゲン↑(卵胞期〜排卵) | 透明で伸びるおりもの、排卵痛 | 「受精しやすい環境づくりのサインです」 | 痛み評価+必要時は受診目安共有 |

| プロゲステロン↑(黄体期) | 眠気・むくみ・便秘・体温↑ | 「黄体ホルモンで“守りモード”です」 | 温罨法・水分・軽運動・就寝時刻固定 |

| 両者↓(月経期) | 月経痛・倦怠感・出血 | 「リセット期で内膜がはがれています」 | 温め+鎮痛の前倒し活用(医師指示下) |

✔️ポイント:症状は周期のどこで起きたかとセットで聴き取り、ケアを提案しましょう。

② ライフステージに合わせて“その人のケア”にカスタムします👶🤰🌙

同じ症状でも背景は人それぞれ。発達段階や生活状況でアプローチを変えるのがコツです。

| ステージ | キー課題 | 最初の一手(看護) | 伝え方のコツ |

|---|---|---|---|

| 思春期 | 周期不整・不安 | 症状と生活影響を0〜10で可視化 | 「いまは“リハーサル期”、乱れは珍しくないですよ😊」 |

| 妊娠・授乳 | つわり・眠気・乳房ケア | 脱水/栄養評価+少量頻回食 | 「におい回避とこまめ補食でOK」 |

| 更年期 | ほてり・睡眠障害・気分の波 | 睡眠衛生+軽運動+体重管理 | 「のぼせは体温スイッチが敏感なサインです」 |

✔️ポイント:レッドフラッグ(大量出血・激痛・発熱・強い抑うつ)は早めに受診へ。

③ ケアと生活指導は“両輪”、記録→ふり返り→調整で続けます🔁❤️

BBT+症状メモで“自分に効く”を一緒に探すと、再現性が高まります。

小さく始めて、続けられる形に。

| 1週間ミニプラン例 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 就寝/起床(±30分) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |

| 歩く20分 or 家で筋トレ15分 | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ |

| 水分1.5L+野菜両手1杯 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |

| 症状・ケア・効果の記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

✔️ポイント:完璧より“続く量”を一緒に決めましょう。

効果が△/×なら、時間帯・強度・手段のどれかを1つだけ変えて再トライします。

この3つを押さえておけば、「説明できる・選べる・続けられる」ケアが実現できます。

いかがだったでしょうか😊

自分の悩みとして抱えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

卵巣ホルモンの“波”が見えると、患者さんのつらさに一歩先回りで寄り添えるようになりますよね。

明日からは記録→ふり返り→小さな調整を合言葉に、無理なく続くケアを一緒に育てていきましょう🌷

<参考・引用>

FYTTE

富士製薬工業

torch clinic

バイエル薬品株式会社

あすか製薬 「Mint⁺ teens」

磐田市立総合病院