心不全患者さんの看護、正直「これで合ってるのかな?」って不安に感じたり、「もっと効果的なアセスメント方法はないかな?」って思ったりしたことはありませんか?🤔

患者さんの状態を正確に把握して、一人ひとりに合ったケアを提供したいけど、情報が多すぎてどこから手をつけていいか分からない…

そんな風に悩むこともありますよね。

この記事では、

- NYHA心機能分類の基礎と、看護に活かす具体的な方法

- 心不全ステージ分類の理解と、各ステージに応じたケアのポイント

- NYHA分類とステージ分類を組み合わせた、より深いアセスメントと看護計画の立て方

が分かりますよ♪

NYHA心機能分類と心不全ステージ分類を正しく理解し、実践に落とし込むことで、患者さんの状態を多角的に捉え、より個別化された質の高い看護を提供できるようになります。

これらの分類は、まさに心不全看護の「羅針盤」🧭なんです!

この記事では、NYHA心機能分類と心不全ステージ分類のそれぞれの意味や使い方、そして両者を連携させてアセスメントや看護計画にどう活かしていくかを、看護師さんの視点から分かりやすく解説していきます😊

第1章:NYHA心機能分類の基礎と活用

心不全の患者さんの「いまの症状」を把握する上で、最もよく使われるのがNYHA心機能分類です。

患者さんの自覚症状や日常生活での活動制限の程度を示すもので、看護師さんが日々の患者さんの状態変化を評価する上で欠かせない指標なんですよ✨

NYHA心機能分類とは?

NYHA心機能分類は、ニューヨーク心臓協会(New York Heart Association)が提唱した、心不全患者さんの症状の重症度を4段階で評価する分類法です。

患者さんがどれくらいの身体活動で症状が出現するかによって分類されるので、患者さんの訴えをよく聞くことがとっても重要になります。

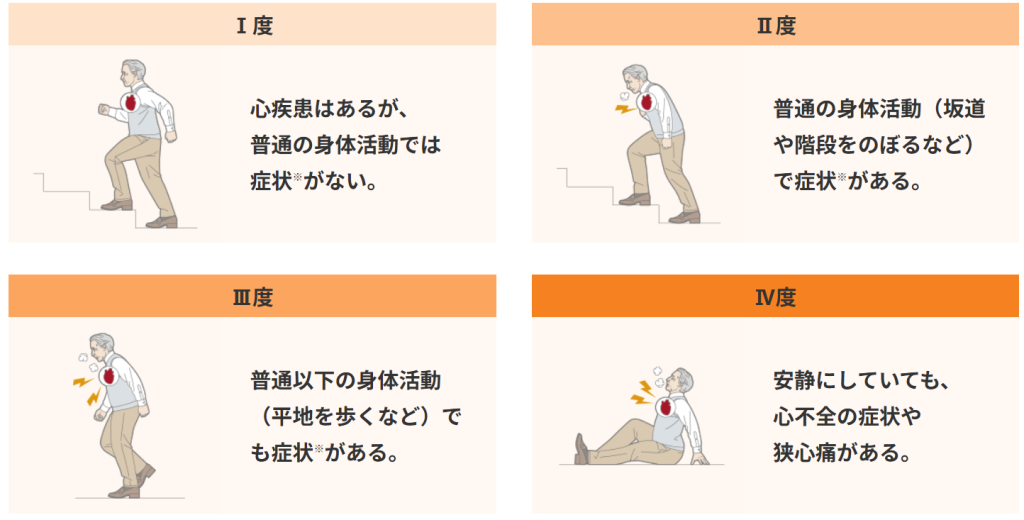

各クラス(I~IV)の症状と身体活動制限の具体例

NYHA分類は、I度からIV度に分かれています。

それぞれのクラスで患者さんの状態がどのように違うのか、具体的に見ていきましょう。

NYHA分類の評価方法と看護師の役割

NYHA分類は、患者さんとのコミュニケーションを通して評価することが多いです。

「最近、どんな時に息切れを感じますか?」「お風呂に入る時、何か困っていることはありませんか?」など、具体的な質問をすることで、患者さんの日常生活での活動状況や症状の程度を把握しましょう。

看護師さんは、患者さんの話をじっくり聞いて、その訴えを正確に引き出す役割があるんですよ😊

NYHA分類の限界と注意点

NYHA分類はとても便利ですが、少し注意が必要な点もあります。

それは、患者さんの主観に左右されやすいことと、日によって状態が変動することがある点です。

「今日は元気だけど、昨日まではしんどかった」なんてこともありますよね。そのため、評価は一度だけでなく、継続的に行うことが大切です。

また、客観的なデータ(BNP値や心エコー所見など)と合わせて総合的に判断するようにしましょうね!

看護記録への記載例とアセスメントへの活用

看護記録には、NYHA分類だけでなく、具体的な症状や活動制限の内容を詳しく記載すると、他のスタッフと情報共有しやすくなります。

【記載例】 「安静時は症状なし。食後の歩行(自宅内5m)で軽度の息切れを訴える。NYHA心機能分類クラスIIと判断。」

このように具体的な情報を添えることで、より正確なアセスメントにつながります。

患者さんの状態がどのクラスに相当するかを理解することで、そのクラスに応じた具体的な看護計画を立てていきましょうね!

第2章:心不全ステージ分類の基礎と活用

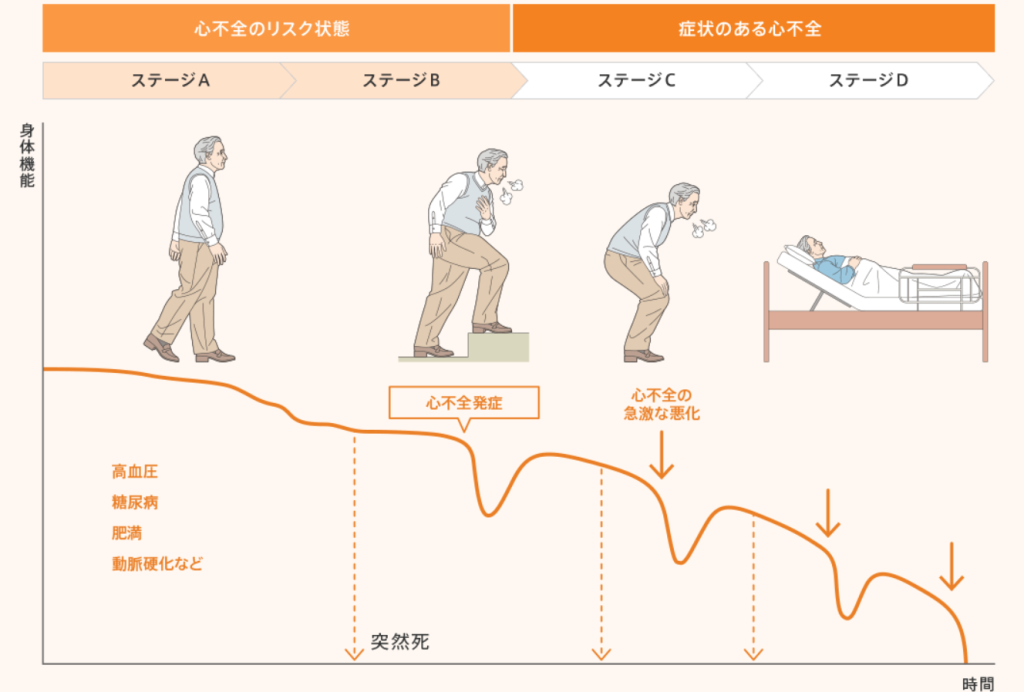

NYHA心機能分類が「いまの症状」に注目するのに対して、心不全ステージ分類は「病気の進行度」をより長期的な視点で捉える分類です。

心不全は、症状が出る前から進行している場合があるので、このステージ分類は、発症前からの予防や、病気の進行を抑えるための治療目標を立てる上でとても重要になります🩺

心不全ステージ分類とは?

心不全ステージ分類は、アメリカ心臓協会(AHA)とアメリカ心臓病学会(ACC)が合同で提唱した分類で、心不全の進行度をAからDの4つのステージで評価します。

症状の有無だけでなく、心臓の構造的な異常や既往歴なども考慮されるのが特徴です。

心不全は、症状が出る前から対策を始めることが大切なので、このステージ分類が予防的な医療の推進に役立っています。

各ステージ(A~D)の病態と治療・管理の目標

ステージ分類は、心不全の「道のり」を段階的に示しています。

それぞれのステージで、病態と治療・管理の目標が異なります。

NYHA分類との違いと併用する意義

NYHA分類が「今の症状の重さ」を評価するのに対し、ステージ分類は「病気がどの段階にあるか」を示します。

NYHA分類は変動しやすいですが、ステージ分類は基本的に逆行しません。

例えば、一度ステージCになった患者さんは、症状が改善してもステージBに戻ることはありません。

この2つの分類を併用することで、患者さんの「今」と「未来」の両方を把握できるようになります。

NYHA分類で日々の症状の重症度を把握しつつ、ステージ分類で長期的な治療やケアの目標を立てる。

これが、心不全看護の質を高める秘訣なんです😊

ステージ分類に基づく看護介入の具体例

ステージ分類を理解することで、患者さんの状態に合わせたより適切な看護介入が可能になります。

- ステージA・B:予防的介入、リスク管理

この段階の患者さんには、生活習慣の改善指導がメインになります。

例えば、高血圧や糖尿病の管理、禁煙、減塩指導などですね。

「心不全にならないための生活習慣」を一緒に考えていくことが大切です。 - ステージC:症状緩和、再入院予防、セルフケア支援

症状が出ているこの段階では、薬物療法のアドヒアランス支援や、水分・塩分制限の指導、体重管理の重要性の説明などが中心になります。

症状が増悪した際の対処法を患者さんに分かりやすく伝えることも、再入院予防につながりますよ! - ステージD:緩和ケア、終末期ケア

難治性の心不全の場合、症状の緩和とQOLの維持が最優先されます。

患者さんの苦痛を和らげ、穏やかな時間を過ごせるよう支援します。

ご家族への精神的なサポートも非常に重要になりますね。

看護師がステージ分類を理解することの重要性

ステージ分類を理解することで、心不全の早期発見・早期介入から、病気の進行に応じた適切なケア、そして終末期医療まで、一貫した看護を提供できるようになります。

患者さんやご家族に病状を説明する際にも、より具体的な情報を提供でき、不安の軽減にもつながりますよ✨

「疾患について深く学びたい…」

「勉強会が頻繁に行われている病院に勤めたい」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

第3章:NYHA分類とステージ分類を組み合わせたアセスメントと看護計画

さて、NYHA分類とステージ分類、それぞれの特徴が分かったところで、今度はこの二つをどう組み合わせて、患者さんのアセスメントと看護計画に活かしていくかを見ていきましょう!

この二つの羅針盤を上手に使うことで、患者さんにとって本当に必要なケアが見えてきますよ🧭

両分類を統合した患者評価の視点

NYHA分類は「現在の症状の重症度」、ステージ分類は「心不全の進行度」を表します。

この二つを組み合わせることで、患者さんの状態をより立体的に把握できます。

例えば、「ステージCのNYHAクラスIIIの患者さん」という表現は、「心不全の症状があり、病気も進行しているが、日常生活で軽度の活動でも症状が出る状態」と具体的にイメージできますよね。

単独の分類だけでは見えてこなかった、患者さんの全体像が見えてくるはずです。✨

分類に応じた個別化された看護計画の立案

両方の分類を考慮することで、患者さん一人ひとりに合わせたオーダーメイドの看護計画を立てることができます。

- 目標設定の明確化:

例えば、ステージCの患者さんで、NYHAクラスが改善傾向にある場合、「クラスIIIからIIへの改善」を短期目標に設定し、そのための具体的な介入(服薬管理、食事・運動指導の強化など)を計画できます。 - 優先順位の決定:

重症度の高い患者さん(例:ステージD、NYHAクラスIV)には、症状緩和やQOL維持が最優先の目標となります。

一方、ステージAやBの患者さんには、心不全の発症や進行を防ぐための予防的介入が中心になります。

このように、分類を軸にすることで、看護介入の優先順位を明確にし、効果的な計画を立てることができるんです。

患者指導のポイント(各分類段階での目標設定と具体的なアプローチ)

患者指導は、心不全看護において非常に重要な役割を果たします。

分類に応じた指導を行うことで、患者さんの理解度や行動変容を促すことができますよ。

- ステージA・Bの患者さんには…

心不全の予防に重点を置いた指導が効果的です。

「心臓を守るための生活習慣」として、禁煙、バランスの取れた食事(減塩指導も含む)、適度な運動、高血圧や糖尿病の管理の重要性などを、具体的な方法を交えて伝えましょう。

「今からできること」を具体的に示すことで、患者さんも前向きに取り組めますね😊 - ステージCの患者さんには…

症状のセルフモニタリングと増悪時の早期対応が特に重要になります。

「体重は毎日測っていますか?」「息切れがひどくなったらどうしますか?」といった具体的な問いかけと共に、増悪のサイン(急な体重増加、息切れの悪化、むくみなど)や、緊急受診の目安を分かりやすく指導しましょう。

薬の飲み忘れ防止の工夫も一緒に考えるなど、患者さんが無理なく継続できる方法を見つけることが大切です。 - ステージDの患者さんには…

QOLの維持と症状緩和が最優先です。

患者さんの希望や価値観を尊重しながら、苦痛を最小限に抑えるケアを提供します。

ご家族への精神的サポートや、社会資源の活用支援も忘れないようにしましょう。

患者さんが残りの時間を穏やかに過ごせるよう、多職種と連携しながら支えていきましょうね😌

病態の変化と分類の再評価の重要性

心不全の病態は常に変化します。

治療の効果や生活習慣の変化によって、NYHAクラスが改善することもあれば、悪化することもあります。

そのため、定期的に患者さんの状態を評価し、必要に応じてNYHA分類を再評価することが大切です。

ステージ分類は基本的に進行性ですが、症状の改善度合いに応じて、看護計画を見直す必要があります。

患者さんの「いま」に常に目を向け、その変化に応じて看護を調整していくことが、私たちの役割なんです。

多職種連携における分類情報の共有と活用

医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、MSWなど、心不全患者さんのケアには多くの職種が関わります。

NYHA分類やステージ分類は、これらの職種間で患者さんの情報を共有するための共通言語になります。

例えば、カンファレンスで「ステージCのNYHAクラスIIIの患者さんで、最近体重増加があり、活動制限が強まっている」と伝えれば、全員が患者さんの状況をすぐにイメージできますよね。

この共通認識が、スムーズな連携と質の高いチーム医療につながるんですよ!🤝

第4章:実践事例で学ぶ!分類を活用した看護の実際

NYHA分類とステージ分類の理論は分かったけど、「実際の患者さんでどう活かせばいいの?」って思いますよね。

ここでは、具体的な事例を通して、分類を活用した看護の実際を見ていきましょう!リアリティを持ってイメージできるはずですよ👩⚕️👨⚕️

NYHAクラスI/ステージBの患者への指導例

【事例】

50代男性。心筋梗塞の既往があるが、現在は心不全症状はなし。

職場での健康診断で心臓に軽度の異常が指摘され、精密検査で器質的心疾患が判明。

日常活動に制限はない。

【アセスメント】

- NYHA分類: クラスI(症状なし)

- ステージ分類: ステージB(器質的心疾患はあるが症状なし)

- 看護のポイント: 心不全の発症予防と進行抑制が重要。

【看護介入例】

- 指導内容: 「今は症状がないので安心してくださいね。でも、心臓の病気をこれ以上悪くしないために、これから一緒に予防策を考えていきましょう!」と、患者さんの不安を和らげつつ、前向きな姿勢を促します。

- 禁煙指導: 「タバコは心臓に大きな負担をかけます。もし吸われているなら、禁煙は心臓を守るための第一歩ですよ。」と禁煙外来の紹介も検討します。

- 食事指導: 「塩分を控えることや、バランスの取れた食事が心臓に優しいんですよ。」と、具体的な減塩方法(だしを効かせる、香辛料を使うなど)や、野菜を積極的に摂るメリットを伝えます。

- 運動指導: 「軽いウォーキングから始めてみませんか?無理のない範囲で体を動かすことが、心臓の健康につながりますよ。」と、ウォーキングのメリットや簡単なストレッチ方法を提案します。

- 定期受診の重要性: 「症状がなくても、定期的に受診して心臓の状態を確認することが大切ですよ。薬の飲み忘れがないように、一緒に管理方法を考えていきましょう。」と伝えます。

NYHAクラスIII/ステージCの患者のアセスメントとケアプラン例

【事例】

70代女性。以前から心不全で入退院を繰り返している。

最近、入浴や着替えで息切れを感じるようになり、夜間にむくみが増強することがある。

【アセスメント】

- NYHA分類: クラスIII(軽度な活動でも症状あり)

- ステージ分類: ステージC(心不全症状あり)

- 看護のポイント: 症状の緩和、再入院予防、セルフケア能力の向上。

【看護介入例】

- 症状モニタリングの強化: 「毎日同じ時間に体重を測る習慣をつけてみませんか?急な体重増加はむくみのサインかもしれません。」と、体重測定の重要性を指導し、記録表を渡します。また、「息切れがひどくなった時や、足のむくみが気になる時は、我慢せずに教えてくださいね。」と、早期受診や相談の目安を具体的に伝えます。

- 水分・塩分制限の指導: 「のどが渇いた時に、お水を飲むのを少し我慢するのって辛いですよね。でも、水分や塩分を摂りすぎると、心臓に負担がかかってしまうんです。」と共感を示しつつ、具体的な水分摂取量の目安や、減塩のための調理の工夫(例えば、薄味に慣れるためのレシピ紹介)を提案します。

- ADL(日常生活動作)の調整: 「お風呂や着替えで息切れがするとのこと、辛いですよね。座って体を洗ったり、前開きの服を選んだりすると、少し楽になるかもしれません。」と、患者さんの負担を軽減する工夫を一緒に考えます。

- 服薬管理支援: 「お薬の種類が多いと、飲み忘れてしまうこともありますよね。お薬カレンダーを使ってみたり、一包化をお願いしてみたりするのはどうですか?」と、アドヒアランス向上のための具体的な方法を提案します。

NYHAクラスIV/ステージDの患者への緩和ケアと家族支援例

【事例】

80代男性。重症心不全で入退院を繰り返し、現在も安静時に強い呼吸困難感があり、食欲も低下している。

ご家族も疲労困憊の状態。

【アセスメント】

- NYHA分類: クラスIV(安静時にも症状あり)

- ステージ分類: ステージD(難治性心不全)

- 看護のポイント: 症状緩和、QOL維持、患者・家族の精神的サポート。

【看護介入例】

- 症状緩和の徹底: 「今一番辛い症状は何ですか?少しでも楽になるように、痛みや呼吸困難感を和らげる方法を一緒に考えていきましょう。」と、鎮痛剤や酸素療法の調整を医師と連携して行います。体位変換や、安楽な姿勢の調整も頻繁に行います。

- 精神的サポート: 「何か不安なことはありませんか?」「どんな些細なことでも、私たちに話してくださいね。」と、患者さんやご家族の気持ちに寄り添い、傾聴を重視します。必要に応じて、精神科医や緩和ケアチームとの連携を検討します。

- 生活の質の維持: 「お好きな音楽を聴いてみませんか?」「眠れる時に少しでも休めるように、環境を整えましょうね。」と、患者さんのQOLを尊重し、可能な範囲で好きなことや安楽な時間を提供します。

- 家族支援: 「毎日のお世話、本当にお疲れ様です。何か困っていることや、私たちに手伝えることはありませんか?」と、ご家族の負担を労い、休息を促します。ソーシャルワーカーと連携し、介護サービスや経済的な支援に関する情報提供も行います。患者さんの意思決定支援も多職種と連携し、ご家族と共に慎重に進めていきます。

まとめ:心不全看護の質向上に向けて

心不全看護は、奥が深くて学ぶこともたくさんありますよね。

でも、NYHA心機能分類とステージ分類は、患者さんの状態を把握し、個別性の高い看護を提供するための強力なツールになってくれるはずです💪

これらの分類を理解し、日々の看護実践に活かすことで、患者さんはもちろん、私たち看護師自身の「これで大丈夫!」という自信にもつながるんですよ。

分類を理解し、実践に活かすことの意義

NYHA分類とステージ分類は、患者さんの「今」と「未来」を映し出す鏡のようなものです。

これらを活用することで、私たちは患者さんの病態を多角的に理解し、早期からの予防、症状の管理、そして穏やかな終末期まで、切れ目のない質の高い看護を提供できるようになります。

そして、これらの情報は、医師や他の医療スタッフとの連携をスムーズにし、チーム全体で患者さんを支える上での共通認識となります。

患者さんの人生に寄り添い、その人らしい生活を支えるためにも、この分類知識は本当に役立つんです。

継続的な学習と情報収集の重要性

医療の世界は常に進歩しています。

心不全の治療や看護に関する新しい情報も日々更新されていますよね

。だからこそ、私たち看護師も、継続的な学習と情報収集を怠らないことが大切です。

今回のNYHA分類とステージ分類も、日々の臨床で患者さんと向き合いながら、ぜひ「この患者さんは今、どのクラスでどのステージかな?」と考えてみてください。

そうすることで、知識がより実践的なものになっていくはずです。