「浮腫の原因って何だろう?」「どんなケアが効果的なの?」と悩む看護師さんも多いのではないでしょうか🤔

浮腫は患者さんのQOLに大きく影響するため、適切なアセスメントとケアが求められます。

この記事では、浮腫の原因を疾患別に解説し、具体的なアセスメント方法やケアのポイントをわかりやすくお伝えします。

浮腫ケアの基本から応用まで、現場で役立つ情報をぎゅっと詰め込みました❣️

浮腫とは?看護師が知っておきたい基礎知識✨

浮腫は、体内の水分バランスが崩れ、細胞間質液が過剰に蓄積することで起こる状態です。

看護師として、浮腫のメカニズムや種類を理解することは、患者さんのケアに役立ちますよね💡

浮腫ってどんな状態?むくみとの違いを解説

浮腫は医学的な用語で、皮下組織に水分が過剰に溜まる状態を指します。

一方、むくみは日常的な表現で、浮腫を含む広い意味で使われることが多いです。

例えば、長時間の立ち仕事で足がむくむのは一時的なものですが、浮腫は疾患が原因であることが多いです🦵

| 項目 | 浮腫 | むくみ |

|---|---|---|

| 原因 | 疾患(心不全、腎不全など) | 一時的な血流停滞や姿勢の影響 |

| 持続性 | 長期的 | 短期的 |

| 治療の必要性 | 医療介入が必要 | 生活習慣の改善で解消可能 |

浮腫が起こるメカニズム:体内の水分バランスを理解しよう

浮腫は以下のメカニズムで発生します:

-

毛細血管内圧の上昇

心不全などで血液が滞り、毛細血管から水分が漏れ出します。 -

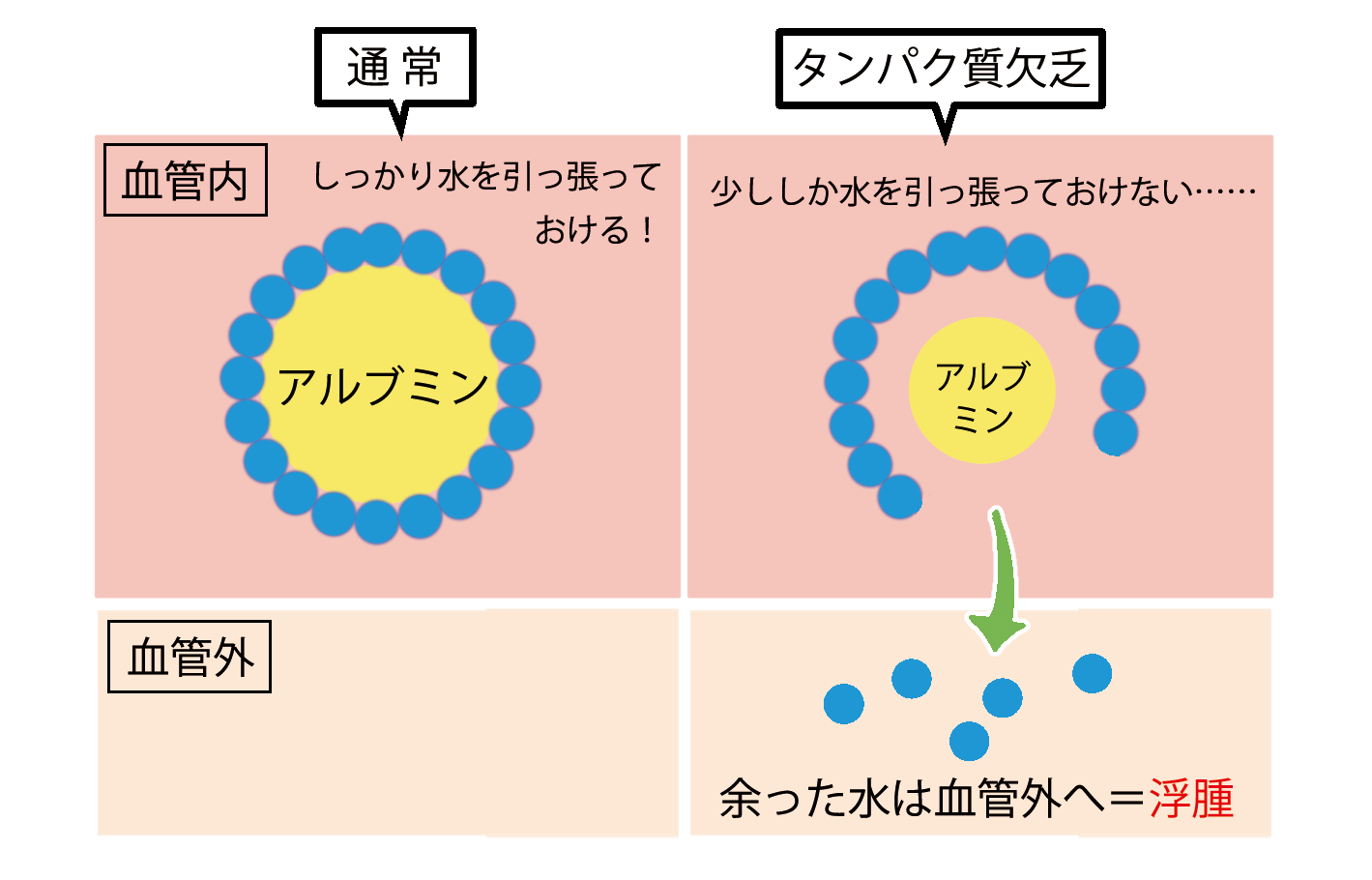

血漿膠質浸透圧の低下

アルブミン不足(肝疾患や低栄養)で血管内の水分保持力が低下します。 -

毛細血管の透過性亢進

炎症やアレルギー反応で血管壁が水分を漏らしやすくなります。 -

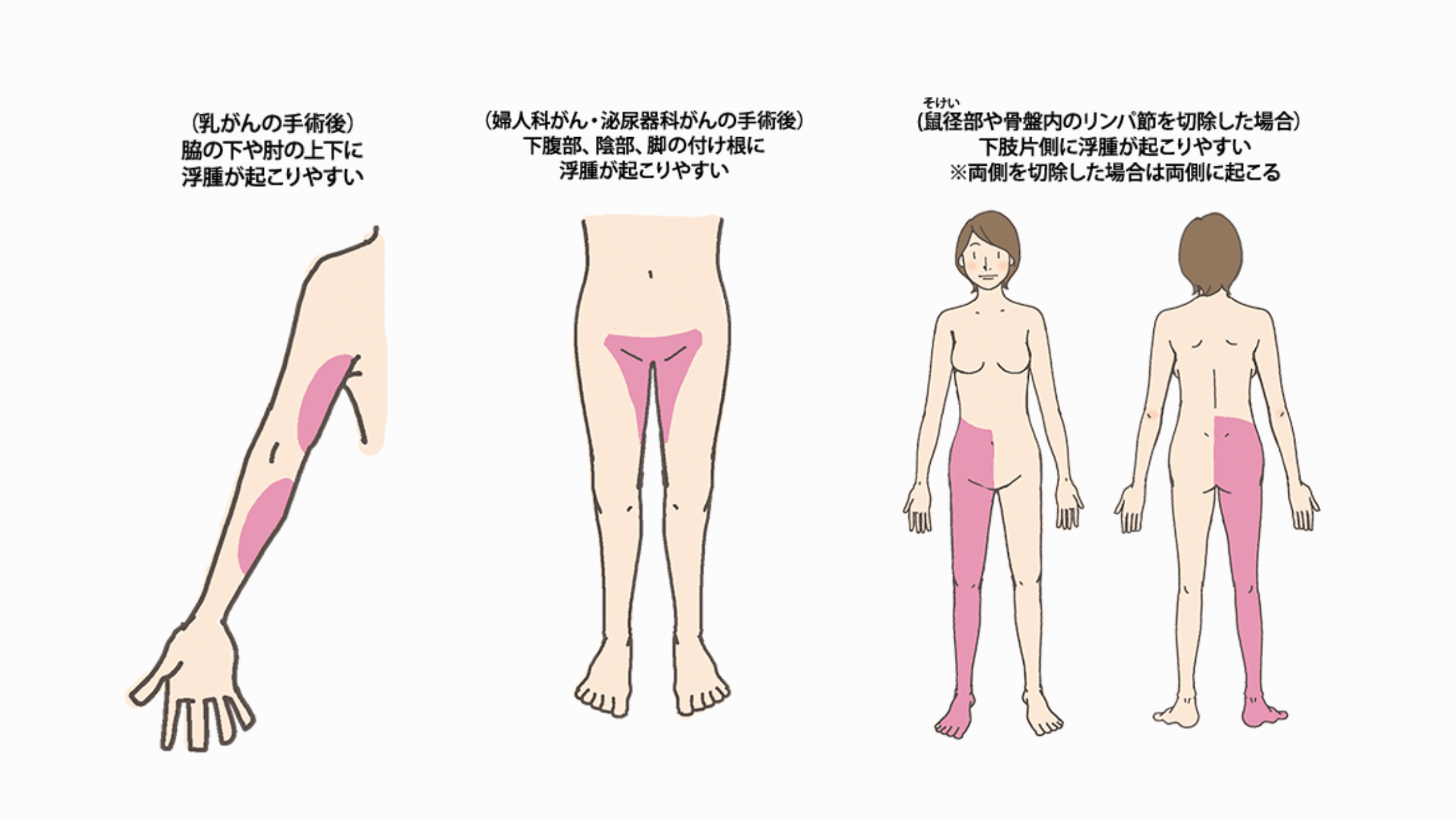

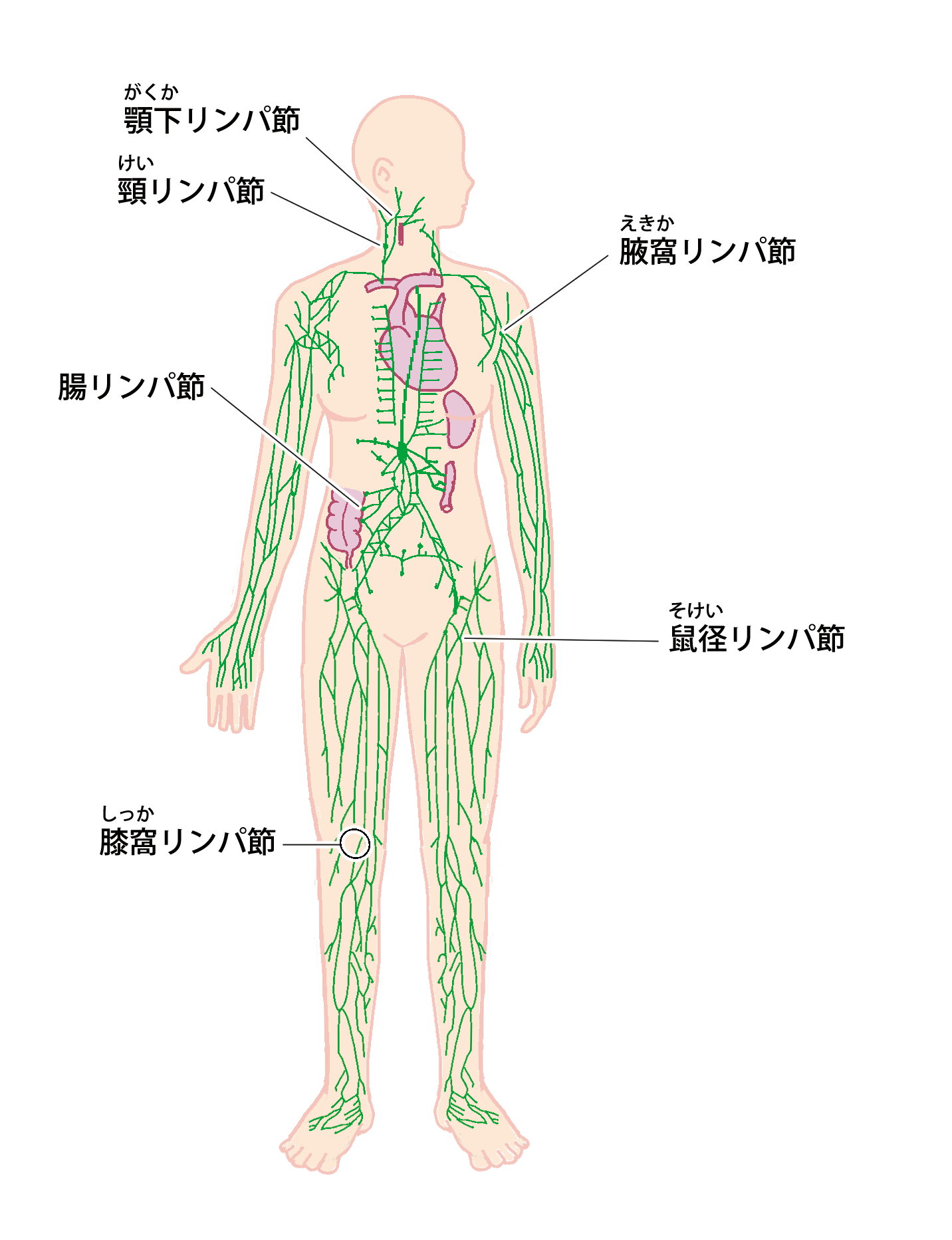

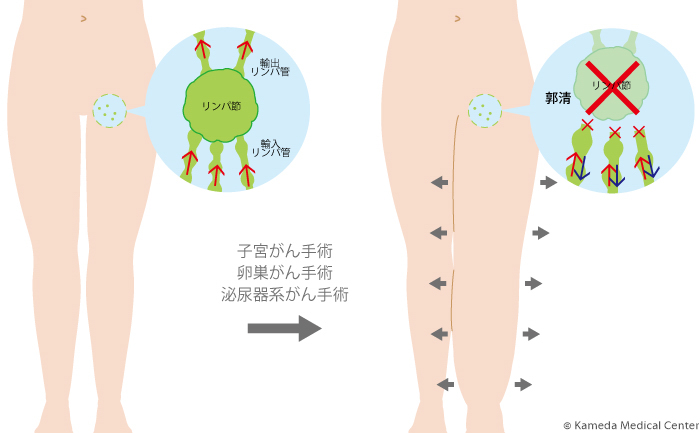

リンパ管の障害

がん治療後のリンパ節切除などでリンパ液の流れが滞ります。

これらの要因が複合的に絡み合い、浮腫が発生します🌊

全身性浮腫と局所性浮腫:2つのタイプとそれぞれの原因

浮腫には全身性と局所性の2つのタイプがあります。

それぞれの特徴を以下にまとめました:

| タイプ | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 全身性浮腫 | 全身に左右対称に浮腫が広がる | 心不全、腎不全、肝硬変など |

| 局所性浮腫 | 特定の部位に浮腫が集中する | リンパ管閉塞、静脈血栓、炎症など |

例えば、心不全では下肢に浮腫が見られることが多く、リンパ浮腫では片側の腕や足に症状が集中します。

これらの違いを理解することで、適切なケアが可能になりますね🩺

看護師として、浮腫のメカニズムや種類を理解することで、患者さんの状態をより的確にアセスメントし、適切なケアを提供できます。

LINEで気軽に♪「おしごと診断」

「浮腫ケアの仕事も良いけど、私に本当に合ってる仕事は…?」

と疑問を抱えているなら、「おしごと診断」をやってみるのも手!!

LINEで簡単に、あなたに向いている仕事・職場を診断できます。

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

浮腫の原因を徹底解説!全身性と局所性の違いとは?🔍

浮腫は、体内の水分が血管やリンパ管の外に漏れ出し、皮下組織に過剰に溜まる状態を指します。

全身性浮腫は体全体にむくみが広がり、局所性浮腫は特定の部位に限定されるのが特徴です。

それぞれの原因を詳しく見ていきましょう!

全身性浮腫:体全体がむくむってどういうこと? 🥺

全身性浮腫は、その名の通り、全身にむくみが出ちゃう状態のこと。

原因は一つじゃなくて、心臓、腎臓、肝臓の病気とか、栄養不足、ホルモンのバランスの乱れなんかが考えられます🤔

全身性浮腫の主な原因と看護のポイント

| 原因となる病気 | 主な特徴 | 看護のポイント |

|---|---|---|

| 心不全 | 息切れ、動悸、足や肺のむくみ。横になると息苦しくなることも😥 | 呼吸状態の観察、心電図モニタリング、塩分制限の指導。弾性ストッキングは慎重に使用。 |

| 腎臓病(ネフローゼ症候群など) | 足や目の周りのむくみ、尿の泡立ち、だるさ😫 | 尿量測定、尿蛋白の確認、塩分制限の指導。腎臓内科への紹介も検討🏥 |

| 肝硬変 | 腹水、黄疸、足のむくみ。倦怠感や食欲不振も😭 | 腹囲計測、腹水穿刺の介助、肝機能検査値の確認。スキンケアも忘れずに✨ |

| 低栄養 | 全身のむくみ、体力低下、皮膚の乾燥😨 | 栄養状態の評価、不足栄養素の補充。褥瘡予防も重要🍚 |

| 甲状腺機能低下症 | 全身のむくみ、体重増加、倦怠感、寒がり🥶 | 保温、便秘のケア、甲状腺ホルモン値の確認。患者の体を温める工夫を😊 |

局所性浮腫:一部分だけがむくむのはなぜ? 🤔

局所性浮腫は、体の特定の部分にむくみが出ちゃう状態のこと。

静脈やリンパ管の異常が原因になっていることが多いです🧐

左右非対称に出ることが多いのが特徴👣

局所性浮腫の主な原因と看護のポイント

| 原因となる病気 | 主な特徴 | 看護のポイント |

|---|---|---|

| リンパ浮腫 | 腕や脚のむくみ、重だるさ(特に手術後)。 | スキンケア、圧迫療法(弾性ストッキング)、リンパドレナージ、感染予防。 |

| 深部静脈血栓症 | 片方の脚の急な腫れ、痛み💥 | 弾性ストッキングの着用、抗凝固療法、肺塞栓症の兆候観察。迅速な対応が必要🚨 |

| 蜂窩織炎 | 赤み、腫れ、熱感、痛み🔥 | 抗菌薬投与、患部の安静、冷却、疼痛管理。早期治療が重要! |

| アレルギー性浮腫 | 蕁麻疹、呼吸困難、血圧低下(アナフィラキシーショック)。 | 原因物質の除去、抗ヒスタミン薬投与、アドレナリン投与。緊急対応が必要💉 |

低栄養も浮腫の原因に?知っておきたい栄養状態との関係🍚

低栄養状態では、血液中のタンパク質が不足し、血管内の水分を保持する力が弱まります。

特に、アルブミンっていうタンパク質が不足すると、血管内の水分を維持する力が弱まって、水分が血管の外に漏れ出しやすくなるんです🌊

その結果、水分が血管外に漏れ出しやすくなり、むくみが発生します。

特徴

- 皮膚が薄く、水風船のようにプヨプヨしている🎈

- 指で押すとへこみがなかなか戻らない🐌

- 全身にむくみが広がりやすい。

看護のポイント

- 栄養状態のアセスメント(体重、BMI、血液検査など)。

- 食事摂取量の確認と栄養補助食品の検討。

- 皮膚の観察と褥瘡予防を徹底✨

薬剤性の浮腫にも注意!原因となりやすい薬の種類💊

薬剤の副作用でむくみが生じることがあります。以下の薬剤が原因となりやすいです:

| 薬剤の種類 | 主な作用機序 | 看護のポイント |

|---|---|---|

| カルシウム拮抗薬 | 血管を広げる作用で毛細血管から水分が漏れ出しやすくなる。 | 服薬状況の確認、薬剤変更の検討(医師と連携)。弾性ストッキングの着用指導。 |

| 糖尿病薬(チアゾリジン薬) | 体内の水分量を増やし、むくみを引き起こしやすくする。 | 利尿剤の使用検討(医師の指示のもと)。生活習慣の改善指導。 |

| NSAIDs | 腎臓でのナトリウム排泄を抑制し、体内の水分量を増加させる。 | 市販薬やサプリメントも含めた服薬確認。薬剤性のむくみは早期に医師へ相談。 |

| ステロイド薬 | ナトリウムと水分の貯留を促進し、血管透過性を高める作用がある。 | 薬剤変更の検討、利尿剤の使用。患者の不安に寄り添うケアを😊 |

薬剤性浮腫は、原因薬剤を中止または変更することで改善することが多いです💊

看護師による浮腫のアセスメント方法と観察ポイント🩺

看護師として、患者さんの浮腫を適切にアセスメントすることは重要です。

以下に具体的な観察ポイントや方法を解説しますね!✨

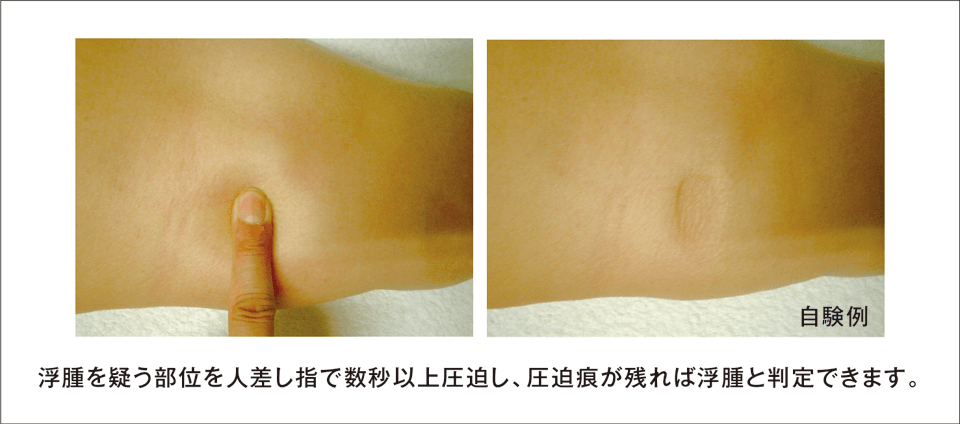

浮腫のアセスメントで見るべき5つのポイント

-

浮腫の程度📏

浮腫の深さや戻る時間を評価するアセスメントスケールを活用しましょう。

例えば、1+は2mmの深さで即座に戻る軽度の浮腫、4+は8mm以上の深さで30秒以上かかる重度の浮腫です。

-

浮腫の発生部位🦵

顔、手足、背中など、浮腫が現れる部位を確認します。

例えば、重力の影響で下腿に出やすいですが、寝たきりの患者さんでは背中や臀部に出ることもあります。 -

発症時期と進行状態⏳

浮腫がいつから始まったのか、急速に悪化しているのかを把握することで、原因疾患の特定に役立ちます。 -

時間帯による変化🌅

朝にひどい場合は腎疾患、夕方に悪化する場合は静脈還流障害が疑われます。 -

現病歴・既往歴・手術歴📋

心疾患、腎疾患、肝疾患などの基礎疾患や薬剤の使用歴を確認し、浮腫の原因を探ります。

浮腫の程度を客観的に評価!アセスメントスケールの活用方法

浮腫の評価には以下のスケールを使用します。

毎日同じ時間にチェックすることで、状態の変化を把握しやすくなりますよ。

| スケール | 説明 |

|---|---|

| 1+ | 圧迫した跡が2mm程度の深さで、すぐに戻る |

| 2+ | 圧迫した跡が4mm程度の深さで、数秒で戻る |

| 3+ | 圧迫した跡が6mm程度の深さで、10~20秒かけて戻る |

| 4+ | 圧迫した跡が8mm以上の深さで、30秒以上かけてゆっくり戻る |

基礎疾患の把握が重要!病歴と浮腫の関係性🩺

浮腫の原因となる疾患を把握することで、適切なケアにつながります。

- 心不全:下肢や背部に浮腫が出やすい。呼吸困難を伴うことが多いです。

- 腎不全:まぶたや顔面に浮腫が現れることが特徴。

- 肝硬変:腹水を伴うことが多く、アルブミン低下が原因。

- 薬剤性浮腫:NSAIDsや甘草などが原因になることがあります。

- リンパ浮腫:がん治療後にリンパ液の流れが悪化して発生。

随伴症状を見逃さない!呼吸困難や倦怠感との関連性😮💨

浮腫とともに現れる症状を確認することで、疾患の重症度を評価できますよ。

- 呼吸困難:心不全や肺疾患が原因で起こることがあります。

- 倦怠感:腎疾患や肝疾患による老廃物蓄積が原因。

- 体重増加:短期間での増加は体内水分量の増加を示唆。

- 皮膚の乾燥・弾力低下:浮腫による皮膚の変化。

検査データから何がわかる?TP、Alb、Na、K…見るべき項目をチェック🔬

血液検査データは浮腫の原因を特定する重要な手がかりです。

| 項目 | 基準値 | 異常時の原因例 |

|---|---|---|

| TP(総タンパク) | 6.5~8.0 g/dL | 栄養状態不良、肝疾患、ネフローゼ症候群 |

| Alb(アルブミン) | 3.5~5.0 g/dL | 栄養状態不良、肝疾患、腎疾患 |

| Na(ナトリウム) | 135~145 mEq/L | 脱水、腎疾患、心不全 |

| K(カリウム) | 3.5~5.0 mEq/L | 腎疾患、消化器疾患 |

| BNP | 18.4 pg/ml以下 | 心不全 |

褥瘡リスクも考慮!皮膚の状態をくまなく観察🧐

浮腫がある患者さんは褥瘡のリスクが高まります。以下のポイントをチェックしましょう。

- 皮膚の乾燥・発赤:保湿剤でケアを行いましょう。

- 体圧分散:マットレスやクッションを活用して圧力を分散。

- 摩擦やずれの防止:体位変換時はシーツを引っ張らず、持ち上げて移動。

褥瘡リスクアセスメントスケールも活用すると良いですね!例えば、ブレーデンスケールやK式スケールなどがあります。

🌸褥瘡について調べる

これらのポイントを参考に、患者さんの浮腫をしっかりアセスメントして、適切なケアにつなげていきましょう!😊

浮腫の患者さんへの具体的なケア方法【実践ガイド】💡

浮腫のケアは、患者さんの状態や原因に応じて適切に行うことが大切です。

以下では、具体的なケア方法をタイプ別に解説します。

看護師さんの現場で役立つ情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね!✨

浮腫のタイプ別ケア:全身性浮腫 vs 局所性浮腫

浮腫には「全身性」と「局所性」があります。

全身性浮腫は、心不全、腎不全、肝硬変などが原因で全身にむくみが出る状態で、体重増加や呼吸困難を伴うことがあります。

一方、局所性浮腫は、静脈不全、リンパ浮腫、炎症などが原因で、特定の部位にむくみが出現し、皮膚の変色や痛みを伴うことがあります。

それぞれのタイプによってケアの方法が異なるため、正確な見極めが重要です。🔍

| タイプ | 特徴 | ケア方法 |

|---|---|---|

| 全身性浮腫 | 心不全、腎不全、肝疾患などが原因。体重増加や呼吸困難を伴うことも。 | 原疾患の治療を優先しつつ、利尿薬の使用や水分・塩分制限を行う。 |

| 局所性浮腫 | 静脈不全、リンパ浮腫、炎症などが原因。特定部位にむくみが集中。 | 弾性ストッキングや下肢挙上、局所マッサージを活用。 |

利尿薬の効果を最大限に!看護師による観察とケア

利尿薬は、むくみを取る上で頼りになるお薬ですが、使い方を間違えると副作用のリスクもあるため、看護師による慎重な観察とケアが欠かせません💪

-

観察ポイント:

- 尿量:十分に排出されているか確認。

- 電解質バランス:特にカリウム不足に注意。

- 脱水症状:口渇感や皮膚の乾燥をチェック。

- 血圧:急激な低下を防ぐためにモニタリング。

-

ケアのコツ:

- 患者さんに利尿薬の効果や副作用を説明。

- カリウムを含む食品(バナナ、ほうれん草など)を推奨。

- 水分摂取量を適切に指導。

利尿薬を使用する際は、患者さんの腎機能や電解質バランスに注意が必要です。

特に、高齢者や腎機能が低下している患者さんの場合は、慎重に投与する必要があります😣

利尿薬の投与量や種類によっては、頻尿、電解質異常、腎機能障害などの副作用が現れることがあるため、注意が必要です💊

水分・塩分制限はどこまで?患者さんの状態に合わせた指導

むくみがあるからといって、むやみに水分や塩分を制限するのはよくありません🙅

患者さんの状態に合わせて、適切な制限量を設定することが大切です。

| 制限内容 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 水分制限 | 心不全の場合、1日1.5リットル以下が目安。腎不全の場合は尿量や透析状況に応じて調整。 | 過度な制限は脱水症状を引き起こす可能性があるため、慎重に。 |

| 塩分制限 | 心不全の場合、1日6グラム以下が推奨。 | 食事の満足度を下げないよう、香辛料やハーブを活用。 |

水分制限を行う際は、患者さんの状態に合わせて、1日の水分摂取量を個別に設定する必要があります。

過度な水分制限は、脱水症状を引き起こす可能性があるため、注意が必要です🫗

塩分を制限する際には、香辛料やハーブを活用して、食事の満足度を下げないように工夫しましょう🥄

弾性ストッキングで血流改善!選び方と使用方法

弾性ストッキングは、むくみ対策の強い味方です🧦

しかし、選び方や使い方を間違えると、逆効果になることもあります。

-

選び方:

- 圧迫力:弱圧、中圧、強圧から選択。

- サイズ:足のサイズを測定して適切なものを選ぶ。

- 素材:通気性の良いものを選ぶ。

-

使用方法:

- 朝起きてすぐ履く。

- シワができないよう均等に伸ばして履く。

- 就寝時は外す。

弾性ストッキングは、適切なサイズと圧迫圧のものを選ぶことが重要です。

サイズが合わないものや、圧迫圧が強すぎるものは、血行不良を引き起こす可能性があります。

下肢挙上はどうやるの?効果的なポジショニングのコツ

下肢挙上は、むくみ改善の基本です!👣

正しいポジショニングで行うことで、効果的にむくみを改善することができますよ。

-

ポジショニングのコツ:

- 心臓より高く足を上げる(15~30cmが目安)。

- 膝を軽く曲げると楽。

- クッションや枕を活用して快適な姿勢を保つ。

-

ポイント:

- 1回20~30分、1日に数回行う。

- 長時間同じ姿勢は逆効果になることも。

下肢挙上を行う際は、患者さんが楽な姿勢を保てるように、クッションや枕などを活用することが大切です✨

また、長時間同じ姿勢でいることは、逆効果になる可能性もあるため、注意が必要です✘

スキンケアでバリア機能UP!乾燥・感染予防のポイント

むくみがあると、皮膚が引っ張られて乾燥しやすくなったり、バリア機能が低下して感染しやすくなったりします😢

そこで、スキンケアがとっても重要になってくるんです!

- ポイント:

- 保湿:入浴後や乾燥が気になるときにクリームを使用。

- 清潔:優しく洗い、清潔な状態を保つ。

- 保護:摩擦や刺激を避けるため、ゆったりとした服を着用。

体重測定で変化をキャッチ!日々の観察で早期対応

むくみの変化を把握するために、体重測定はとっても大切!📈

日々の観察で小さな変化をキャッチし、早期対応につなげましょう。

| コツ | 詳細 |

|---|---|

| おすすめの時間帯 | 朝起きてすぐ(排尿後がベスト)。夜は避けましょう🌙 |

| 服装 | できるだけ薄着で、毎回同じような服装で測りましょう👚 |

| 記録 | 体重だけでなく、体調の変化や食事内容も一緒に記録すると、より詳しく分析できます✍️ |

| 測定時の注意点 | 食後や入浴後、運動後は避ける🛀毎日同じ条件で測ることが大切です🙆 |

| 体重計の置き場所 | 硬くて平らな場所に置くこと。 |

- ポイント:

- 毎日同じ時間に測定。

- 同じ服装で測定。

- 測定結果を記録。

患者さんの状態に合わせたケアを行い、むくみ改善を目指しましょう!

看護師さんの観察力とケアが患者さんの生活の質を向上させますよ💖

浮腫ケアで押さえておきたい日常生活指導のポイント🏠

浮腫は患者さんにとって不快な症状ですが、日常生活での適切なケアを通じて症状を軽減し、生活の質を向上させることができます。

ここでは、看護師さんが患者さんに寄り添いながら指導できるポイントを解説します💡

塩分摂取量の管理で浮腫予防!栄養士と連携した食事指導🍚

塩分は体内に水分を溜め込みやすく、浮腫を悪化させる原因になります。

減塩は浮腫ケアの基本です。栄養士と連携して、患者さんのライフスタイルに合わせた食事指導を行いましょう。

| 減塩のコツ | 具体例 |

|---|---|

| 薄味に慣れる | 出汁や香辛料、香味野菜(ニンニク、生姜など)を活用する。レモンや酢などの酸味も効果的🍋 |

| 減塩調味料を使う | 減塩醤油、減塩味噌、減塩だしなどを使用する |

| カリウムを積極的に摂取 | ほうれん草、アボカド、バナナ、ひじきなどを積極的に食べる。ただし、腎機能が低下している場合は医師に相談しましょう🍌 |

| 加工食品やインスタント食品を控える | 塩分が多く含まれていることが多いので、できるだけ避けましょう |

| 外食時の注意 | 麺類の汁は残す🍜、ドレッシングは別添えにする🥗など |

厚生労働省によると、1日の塩分摂取量の目安は、男性で7.5g未満、女性で6.5g未満です🧂

カリウムは、体の中の余分なナトリウムを排出してくれるから、積極的に摂るように勧めてみてくださいね♪

ただし、腎機能が低下している患者さんの場合は、カリウムの摂取量について、必ず医師に確認するように伝えてください。

不整脈などの原因になります!

適切な運動で血流を促進!患者さんに合わせた運動療法🏃♀️

運動不足は血行不良を招き、浮腫の原因になります。適度な運動は血流を促進し、浮腫の改善に効果的です。患者さんの体力や状態に合わせて無理のない範囲で運動を提案しましょう。

| おすすめの運動 | ポイント |

|---|---|

| ウォーキング | 1日6000~9000歩を目標に。歩く前にストレッチをして体を温める🚶♀️ |

| ストレッチ | 下半身中心に行い、筋肉をほぐして血流を改善🦵 |

| スクワット | 正しいフォームで10回程度。ふくらはぎの筋肉を鍛えることで血流が促進されます💪 |

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、血液を心臓に戻すポンプの役割を果たします。ふくらはぎの筋肉を鍛えることで、浮腫の改善につながります。

精神的なサポートも忘れずに!患者さんの不安に寄り添うケア😌

浮腫は見た目の変化や不快感を伴い、患者さんにストレスを与えることがあります。

精神的なサポートを通じて患者さんの不安を軽減し、安心感を与えることが大切です。

| 精神的なサポートのポイント | 詳細 |

|---|---|

| 傾聴 | 患者さんの話をじっくり聞き、不安や悩みに寄り添う👂 |

| 共感 | 「辛いですね」「大変でしたね」など、共感の言葉を伝える🤝 |

| 情報提供 | 浮腫の原因や治療法について正しい情報を提供📚 |

| 励まし | 「良くなるように一緒に頑張りましょう」など、前向きな言葉で励ます🙌 |

| スキンケアや足浴 | 非言語的なコミュニケーションを通じて安心感を与えるtouch。 |

終末期の患者さんの場合は、浮腫が治癒しないことを伝えつつ、可能な範囲でのケアを提供することが重要です。

患者さんの希望を支えながら、現実的なケアを行いましょう。

これらのポイントを参考に、患者さん一人ひとりに合わせたきめ細やかな浮腫ケアを実践していきましょう!🌟

緊急時の対応!浮腫が悪化した場合の看護師の役割🚨

浮腫が悪化した際、看護師は患者の状態を迅速に評価し、適切な対応を行うことが求められますよ。

呼吸困難、急な体重増加…危険なサインを見逃さない👀

浮腫が悪化すると、呼吸困難や急激な体重増加が見られることがあります。

これらは心不全や腎不全などの重篤な状態を示す可能性があるため、以下のポイントをチェックしましょう:

- 呼吸状態:呼吸数の増加、チアノーゼ(唇や指先の青色化)など。

- 体重増加:24時間で2〜3kg以上の増加は危険信号。

- 浮腫の程度:皮膚の張りや「圧痕性浮腫」の有無を確認。

基礎疾患が悪化?考えられる原因と対応🔍

浮腫の悪化は以下の原因が考えられます:

- 心不全:血液循環の低下による体液貯留。

- 腎不全:体液排泄の障害。

- 肝疾患:腹水や全身浮腫。

対応として、患者の既往歴や現在の症状を詳細に評価し、必要に応じて血液検査や画像診断を実施します。

医師への迅速な報告が重要!伝えるべき情報📋

医師に報告する際は、以下の情報を整理して伝えましょう:

- 患者のバイタルサイン:呼吸数、血圧、心拍数。

- 浮腫の進行状況:体重変化や皮膚の状態。

- 既往歴と現在の治療状況:基礎疾患や服用中の薬剤。

利尿薬の効果がない場合…次の対応💊

利尿薬が効果を示さない場合、以下の対応が考えられます:

- 超濾過療法:重度の体液過剰に対する治療法。

- 薬剤変更:医師と相談し、利尿薬の種類や投与量を調整。

- 食事療法:低ナトリウム食の指導。

救急搬送の判断基準:どんな時に必要?🚑

以下の状況では救急搬送を検討しましょう:

- 呼吸困難の悪化:酸素飽和度の低下やチアノーゼ。

- 急激な体重増加:短期間での著しい増加。

- 意識障害:混乱や反応の低下。

患者さんの安全を第一に、迅速かつ適切な判断と対応を心がけましょう!

浮腫の種類別ケア:リンパ浮腫や薬剤性浮腫への対応👩⚕️

浮腫の種類別ケアについて、リンパ浮腫、薬剤性浮腫、訪問看護での浮腫ケアに焦点を当てて、看護師さん向けに詳しく解説します😊

リンパ浮腫:早期発見とケアが大切!リスクとセルフケア指導

リンパ浮腫は、リンパ液の流れが滞ることで発生するむくみです。

手術や放射線治療後に起こることが多く、早期発見と適切なケアが症状の悪化を防ぐ鍵となります💡

リンパ浮腫を合併しやすいがん

- 乳がん(上肢リンパ浮腫)

- 子宮がん、卵巣がん、膀胱がん、前立腺がん、直腸がん(下肢リンパ浮腫)

リンパ浮腫の特徴とリスク要因

| リスク要因 | 説明 |

|---|---|

| がんの手術 | 特にリンパ節郭清を伴う乳がんや子宮がんなどの手術後にリスクが高まる |

| 放射線治療 | リンパ管が損傷を受け、リンパ液の流れが悪化する可能性 |

| 感染症 | リンパ管やリンパ節の炎症が原因 |

| 肥満 | リンパ系に負担がかかり、リスクが増加 |

ケアのポイント

- スキンケア:保湿を徹底し、皮膚を清潔に保つ。

- リンパドレナージ:専門家の指導のもと、リンパ液の流れを促すマッサージを実施。

- 圧迫療法:弾性着衣を使用し、リンパ液の滞留を防ぐ。

- 運動療法:ウォーキングや水泳など、無理のない範囲で運動を継続。

- 患肢の挙上:心臓より高い位置に保つことで、リンパ液の滞留を軽減。

患者指導の声かけ例

「むくみの状態はいかがですか?」「日常生活で困っていることはありますか?」など、患者さんの不安に寄り添う声かけを心がけましょう😊

薬剤性浮腫:原因薬剤の特定と医師との連携

薬剤性浮腫は、薬の副作用でむくみが発生するケースです。

降圧薬やNSAIDs、ステロイドなどが原因となることが多く、服薬歴の確認が重要です💊

原因となりやすい薬剤

| 薬剤 | 説明 |

|---|---|

| 降圧薬 | カルシウム拮抗薬(アムロジピンなど)はむくみを引き起こす可能性 |

| NSAIDs | 腎機能への影響でむくみを誘発 |

| ステロイド | Na再吸収亢進による浮腫 |

| 糖尿病治療薬 | チアゾリジン誘導体が原因となることも |

ケアのポイント

- 原因薬剤の特定:服薬歴を確認し、浮腫との関連性を評価。

- 医師との連携:薬剤の変更や減量を依頼。

- 生活指導:塩分制限、水分摂取量の調整、弾性ストッキングの着用を指導。

- 症状緩和:利尿薬の使用や患肢の挙上を検討。

患者指導の声かけ例

「お薬を飲んでからむくみが気になりませんか?」「むくみ以外に気になる症状はありますか?」など、患者さんの訴えを丁寧に聞きましょう🌟

訪問看護での浮腫ケア:在宅でのアセスメントと家族への指導

訪問看護では、患者さんの生活環境に合わせた浮腫ケアが求められます。

家族への指導を通じて、在宅でのセルフケアをサポートしましょう🏠

アセスメントポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 浮腫の部位・程度 | 圧痕性浮腫の評価(深さ、持続時間) |

| 食事内容 | タンパク質と塩分の摂取量を確認 |

| 水分摂取量と尿量 | バランスをチェック |

| 精神的状態 | 不安やストレスの有無 |

| 家族のサポート状況 | 介護負担や協力体制を確認 |

ケアのポイント

- スキンケア:保湿を徹底し、皮膚のバリア機能を維持。

- 体位交換:患肢を挙上し、リンパ液の流れを促進。

- 家族への指導:セルフケア方法や異常時の対応を説明。

家族への声かけ例

「むくみの状態はいかがですか?」「ご自宅での生活で困っていることはありますか?」など、家族の不安にも寄り添いましょう💖

浮腫ケアでは、患者さんの生活に寄り添った対応が大切です。

看護師として、患者さんや家族の不安を軽減し、安心してケアを続けられるようサポートしていきましょう!😊

今日から実践!浮腫ケアのコツ|原因別アセスメントと対応まとめ

今回の記事では、浮腫の原因からアセスメント、ケアまでを詳しく解説しました!

- 浮腫の原因を根本から治すことが大切です。疾患、生活習慣、ストレスなど、原因に応じたアプローチをしましょう。

- 浮腫の観察・アセスメントでは、部位、程度、痛みの有無、随伴症状をしっかりチェックしましょう.

- スキンケアでは、低刺激性の洗浄剤と保湿剤でバリア機能を守りましょう.

- 弾性ストッキングは、下肢の静脈還流を促し、組織液の流出を予防します。ただし、心不全の場合は注意が必要です。

日々の看護業務で役立てていただけたら嬉しいです。むくみケアは毎日の積み重ねが大切です😊

患者さんの笑顔のために、今日からできることを少しずつ取り入れてみてくださいね。

参考・画像引用