「どうしたら腹水のある患者さんが少しでも快適に過ごせるかな?」と悩んでいませんか?

腹水って、肝硬変やがんなどから起こって、お腹がパンパンに張ったり、息苦しくなったり…患者さんの毎日がグッと大変になりますよね 😣

でも大丈夫!実は腹水には、いろんな対処法があるんです ✨

- 食事療法で塩分を控えめに 🍲

- 利尿薬でむくみを取り除く 💊

- 腹腔穿刺でお腹の水を抜く 💧

- CART(腹水濾過濃縮再静注法)という最新技術も!🔄

この記事では、腹水ケアのコツや役立つ看護のポイントをたっぷりご紹介します💕

患者さんの笑顔を増やす方法、一緒に見つけていきましょう!😊

腹水って何?💧その原因と症状を徹底解説!

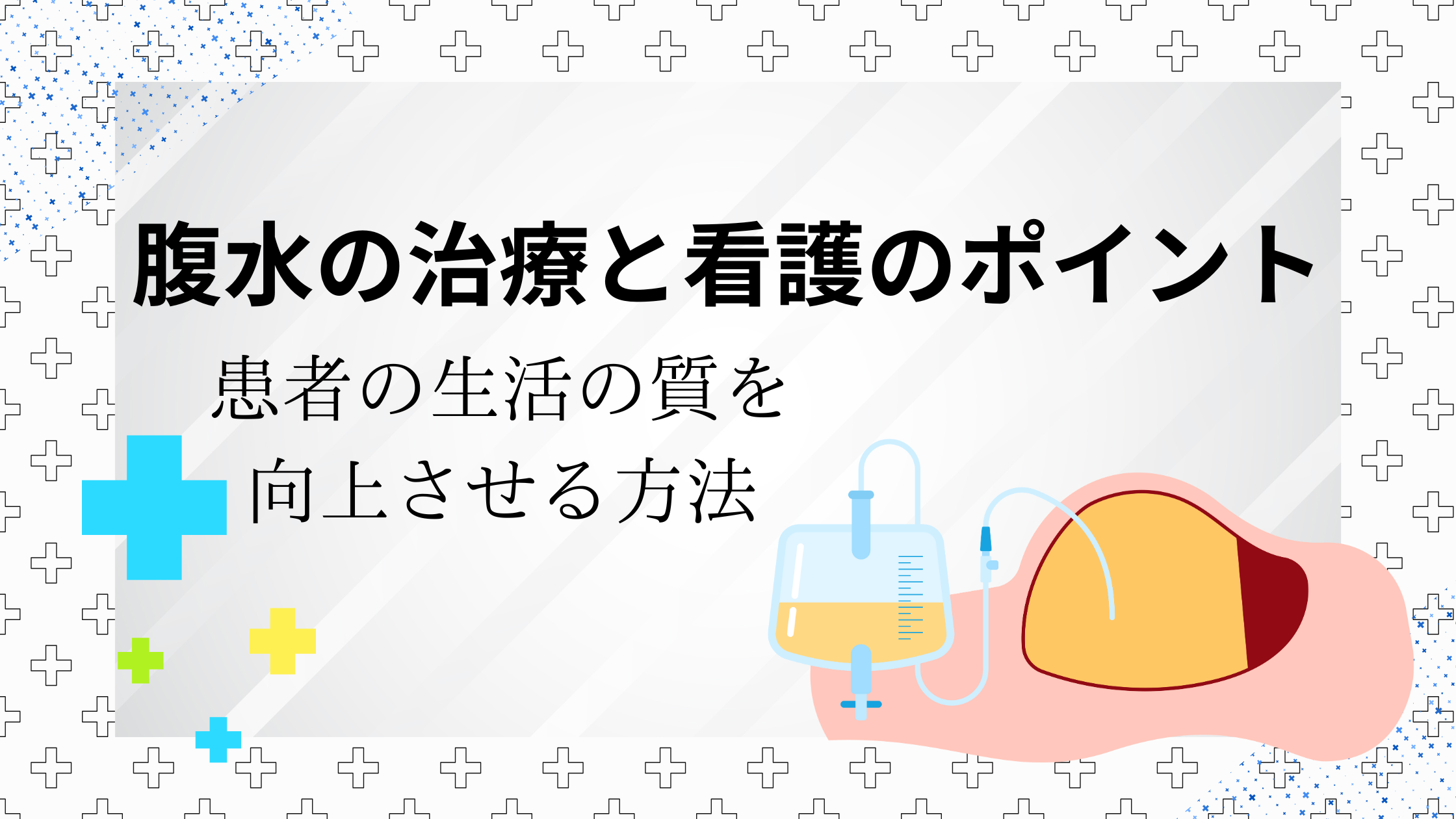

腹水とは、腹腔内に通常より多くの液体が溜まった状態のことです。

お腹が膨らんだり、息苦しさを感じることがあります。

看護師として、腹水の原因や症状を理解することは、患者さんのケアに役立ちますよ😊

腹水の基本:漏出性と滲出性の違い

腹水には「漏出性」と「滲出性」の2種類があります。

それぞれの特徴を以下の表で確認してみましょう👇

| 種類 | 原因 | 特徴 | SAAG値 |

|---|---|---|---|

| 漏出性 | 肝硬変、心不全など | タンパク質が少ない | 高い(>11 g/L) |

| 滲出性 | 癌、感染症、炎症など | タンパク質が多い | 低い(<11 g/L) |

SAAG値(血清アルブミン値と腹水アルブミン値の差)は、腹水の種類を判断する重要な指標です✨

腹水が起こるメカニズム🔍肝硬変や癌性腹膜炎の影響

腹水が溜まる主なメカニズムは以下の通りです:

- 門脈圧亢進: 肝硬変により血流が滞り、血管から水分が漏れ出します。

- 低アルブミン血症: 血液中のアルブミンが減少し、血管内の水分を保持できなくなります。

- リンパ管の障害: 腹膜炎や癌性腹膜炎でリンパ管の吸収が妨げられます。

- 血管透過性の亢進: 炎症により血管から水分が漏れやすくなります。

これらの要因が重なることで、腹水が溜まっていくんです💧

腹水の症状:腹部膨満感や呼吸困難の特徴

腹水が溜まると、以下のような症状が現れます:

- 腹部膨満感: お腹が張って苦しい感じがします🤰

- 呼吸困難: 横隔膜が圧迫されて息苦しくなることがあります😥

- 体重増加: 急激な体重増加が見られることも📈

- むくみ: 足や顔がむくむことがあります🦶

- 食欲不振: 食べる気が起きないことも😫

- 吐き気: 胃が圧迫されて気持ち悪くなることがあります🤮

- 倦怠感: 体がだるく感じることも😴

これらの症状を早期に観察し、適切なケアを行うことが大切です✨

腹水患者さんの看護ポイント✨安心できるケア方法

観察のポイント👀

腹水患者さんのケアでは、日々の変化をしっかり観察することが大切です。

以下の項目をチェックして、患者さんの状態を把握しましょう♡

観察項目と確認ポイント

| 観察項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 腹囲 | 腹部膨満の程度、増減 |

| 体重 | 増加の有無、1日ごとの変化 |

| バイタルサイン | 血圧、脈拍、呼吸の変動 |

| In-Outバランス | 摂取量と排泄量の差 |

| 浮腫 | 部位(四肢、顔面など)、程度 |

| 全身状態 | 倦怠感の有無、食欲の変化 |

| 検査データ | Alb、TP、ビリルビン、凝固能など |

腹囲測定は毎回同じ体位で、おへその位置で測定するのがポイントです✨

また、血圧上昇や脈拍の増大、呼吸困難が見られる場合は要注意です🚨

苦痛緩和の工夫💪

腹水による苦痛を和らげるための工夫を紹介します。

患者さんが少しでも楽に過ごせるようにサポートしましょう♡

苦痛緩和方法

| 苦痛の種類 | 緩和方法 |

|---|---|

| 腹部膨満感 | 体位調整、腹帯、腹腔穿刺ドレナージ(医師の指示) |

| 呼吸困難 | 酸素療法、呼吸リハビリテーション、体位調整 |

| 食欲不振、便秘 | 食事療法、排便コントロール |

| 倦怠感 | 安静、休息、環境整備 |

| 痛み | 薬物療法(鎮痛薬など) |

例えば、側臥位で抱き枕を使用したり、セミファーラー位で腹部の圧迫を避ける体位調整が効果的です👍

腹腔穿刺ドレナージ後は、穿刺部位の液漏れやバイタルサインの変化をこまめにチェックしましょう👀

精神的サポート💬

腹水患者さんは不安を感じやすいので、精神的なケアも重要です。

患者さんの気持ちに寄り添い、安心できる環境を整えましょう♡

精神的ケアのポイント

| サポート内容 | 具体例 |

|---|---|

| 傾聴 | 患者さんの話を丁寧に聞き、不安や悩みを共有する |

| 情報提供 | 病状や治療について分かりやすく説明し、安心感を与える |

| 声かけ | 「何か心配なことはありますか?」「つらい気持ちを話してくださいね」など、共感の言葉をかける |

| 環境整備 | 家族と面会できる環境を作る、リラックスできる音楽やアロマを取り入れる |

患者さんの希望を尊重し、可能な限り苦痛を取り除くことが大切です✨

また、家族とのコミュニケーションを促進することで、患者さんの安心感を高めることができます👨👩👧👦

腹水治療の最前線🚑穿刺からCARTまで

腹水治療は、患者のQOLを向上させるために重要な医療行為です。

ここでは、腹水穿刺、CART(腹水濾過濃縮再静注法)、利尿薬やアルブミン製剤の役割について詳しく解説します。

動画でも腹水穿刺の流れを確認してくださいね♪

腹水穿刺の手順と注意点

腹水穿刺は、腹腔内に溜まった腹水を排出するための手技です。

以下が基本的な手順と注意点です:

| 手順 | 詳細 |

|---|---|

| 準備 | 患者の体位を調整(側臥位や半坐位など)、腹囲や血圧を測定し、皮膚を消毒します。 |

| 穿刺 | 腹部の適切な部位を選び、針を挿入して腹水を排出します。Zトラック技術を使用することで、腹水漏れを防ぎます。 |

| 術後ケア | 穿刺部位を圧迫して止血し、感染症状(発熱、赤みなど)を確認します。 |

注意点

- 一度にたくさんの腹水を抜くと、血圧が下がったり、腎臓に負担がかかったりすることがあるから要注意。

- 大量に腹水を抜いた場合は、アルブミン製剤の補充を検討しましょう。

- 穿刺後は、感染兆候の観察が大切だよ. 発熱や穿刺部位の感染に注意しましょ

- 穿刺部位から体液が漏れ続ける場合は、医療機関を受診するように指導することも大切です。

CART(腹水濾過濃縮再静注法)のメリットと適応

CARTは、腹水を濾過・濃縮して再静注する治療法で、以下のメリットがあります:

- 栄養状態の改善:腹水中のアルブミンやタンパク質を濃縮して再利用することで、栄養状態を維持します。

- QOLの向上:腹部膨満感や呼吸困難を軽減し、食欲や尿量の改善が期待できます。

- 安全性:副作用が少なく、発熱などの一時的な症状も短期間で収束します。

適応としては、難治性腹水や悪性腹水の患者が対象となります。

利尿薬やアルブミン製剤の役割

腹水治療において、利尿薬とアルブミン製剤は重要な役割を果たします:

| 治療法 | 役割 |

|---|---|

| 利尿薬 | スピロノラクトンやフロセミドを使用して体内の余分な水分を排出します。特にスピロノラクトンは効果的で、ナトリウム排泄を促進します。 |

| アルブミン製剤 | 大量の腹水排出後の循環障害を防ぐために使用されます。アルブミンは血漿量を増加させ、腎機能を保護します。 |

これらの治療法を組み合わせることで、腹水の再発を防ぎ、患者の生活の質を向上させることが可能です。

その他

- アルブミンは、血管透過性を改善したり、炎症を抑えたり、抗酸化作用もあるとされています。

- アルブミン製剤の投与は、肝硬変における腹水管理において重要な役割を果たします。

大量腹水穿刺後の循環機能障害を防ぐ効果や、腎保護作用が期待されています。

腹水治療は、患者の状態に応じて適切な方法を選択することが重要です。

医療チームと連携しながら、最善の治療を提供しましょう♡

「おしごと犬索」で本当にやりたい仕事を!

「もっと腹水患者さんの役に立ちたい」と思うなら、一度、LINEで「おしごと犬索」してみませんか?

あなたの状況や希望を聞いて、あなたに最適な仕事を見つけます。

理想の仕事ができて、毎日がより充実するかもしれませんよ♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

在宅での腹水ケア🏠家族と看護師ができること

腹水が溜まると、お腹が張って苦しくなったり、食欲がなくなったり、息苦しくなったりと、つらい症状が出てきますよね😥

そんな時、ご家族と看護師が協力して、患者さんが少しでも快適に過ごせるようにサポートしていきましょう!

家庭でできる腹水ケアの基本💡

在宅での腹水ケアは、患者さんの状態を見守りながら、家族と訪問看護師が協力して行うことが大切です。

以下のポイントを押さえて、安心してケアを進めましょう😊

- 観察: 毎日患者さんの顔色や呼吸、腹部の張り具合をチェックし、異常があればすぐに医師に相談しましょう。

- 体位の工夫: 呼吸が楽になるように、上半身を高くした体勢を保つ。クッションや枕を活用して快適な姿勢を見つけてください。

- スキンケア: 腹水で皮膚が引っ張られ乾燥しやすいので、保湿クリームやオイルでしっかりケアを。

- 食事管理: 塩分を控え、消化の良い食事を心がける。患者さんの食べたいものを優先し、無理なく食事を楽しんでもらいましょう。

- 排泄ケア: 便秘予防のために水分補給や食物繊維を摂取。必要に応じて下剤や浣腸を検討してください。

- 清潔保持: 感染症予防のため、シャワーや清拭で皮膚を清潔に保ちましょう。

訪問看護との連携🤝安心のサポート体制

訪問看護師は、在宅での腹水ケアを支える心強い味方です。

医師の指示のもと、患者さんの状態に合わせたケアを提供してくれます。

| 訪問看護師ができること | 詳細 |

|---|---|

| 状態の観察と記録 | 腹水の量や状態、体調変化をチェックし、異常があれば医師に報告。 |

| 腹水穿刺のサポート | 医師の指示のもと、安全に穿刺をサポート。不安な気持ちにも寄り添います。 |

| 日常生活の支援 | 着替えや入浴の介助、体位変換など、患者さんに合わせたサポートを提供。 |

| 家族へのアドバイス | ケア方法や注意点、緊急時の対応について丁寧に説明。 |

| 医療機関との連携 | 医師やケアマネジャーと連携し、最適なケアプランを作成。 |

訪問看護との連携方法

訪問看護を利用するには、まず医師に相談し、指示書を書いてもらう必要があります。

訪問看護ステーションに連絡し、訪問日時やケア内容を調整します。

訪問看護が始まったら、患者さんの状態や希望を伝え、密に連携を取りましょう。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

訪問看護のメリット

訪問看護を利用することで、患者さんは自宅で安心して療養できます。

ご家族も、専門的なアドバイスやサポートを受けられるので、負担を軽減できます。

訪問看護は、患者さんとご家族にとって、QOLを向上させるための重要なサービスです。

終末期ケアで大切にしたいこと🕊️

終末期の腹水ケアでは、患者さんが穏やかに過ごせるよう、身体的・精神的なケアを行うことが重要です。

終末期ケアって、どんなことをするの?

終末期ケアとは、病気の治療が難しくなった患者さんが、残された時間を自分らしく、穏やかに過ごせるようにサポートすることです。

身体的な苦痛を和らげるだけでなく、精神的なケアや、ご家族へのサポートも含まれますよ🍀

| 身体的変化 | ケアのポイント | 家族ができること |

|---|---|---|

| 倦怠感(だるさ) | 活動を控えめにし、マッサージや温罨法でリラックスを促す。 | 無理のない範囲で活動をサポートし、リラックスできる環境を整える。 |

| 食欲不振 | 消化の良いものを少量ずつ提供。食べたいものを優先し、無理に食べさせない。 | 食べやすいものを準備し、患者さんの希望を尊重する。 |

| 呼吸困難 | 上半身を高くした体勢を保ち、酸素吸入を行う。不安を取り除くように声かけを。 | 楽な体勢をサポートし、不安を取り除くよう寄り添う。 |

| 腹部膨満感(お腹の張り) | 利尿剤の使用や腹水穿刺を検討。腹部のマッサージは控え、ゆったりとした服装を選ぶ。 | 安楽な体勢をサポートし、ゆったりとした服装を選ぶ。 |

| 浮腫(むくみ) | 足を高くして血流を促進。皮膚を清潔に保ち、褥瘡予防に努める。 | 足を高くして休みやすい環境を整え、皮膚の状態を観察する。 |

| 意識レベルの低下 | 声かけや優しい刺激で意識を保つ。安全に配慮し、転落予防策を講じる。 | 安全な環境を整え、穏やかに寄り添う。 |

患者さんとご家族が心穏やかに過ごせるよう、専門家と連携しながらケアを進めていきましょう🌸

家族の精神的負担を和らげるために

終末期がん患者さんを支えるご家族は、心身ともに大きな負担を抱えています。

「本人が一番つらいのだから」と、自分の気持ちを押し殺してしまうご家族も少なくありません 😢

そんなご家族の精神的な負担を和らげるために、看護師としてできることはたくさんあります。

- ご家族の気持ちに寄り添い、傾聴する👂:

つらい気持ちや不安な思いを、じっくりと聞いてあげましょう。「いつでもあなたの味方ですよ」という姿勢を示すことが大切です. - 情報提供と相談🤝:

病状や治療、今後の見通しについて、分かりやすく説明します。ご家族の疑問や不安に丁寧に対応し、一緒に解決策を探しましょう. - 休息の確保を促す☕:

介護疲れは、心身の健康を害するだけでなく、患者さんへのケアにも影響します。ご家族が休息できる時間を作れるように、周囲のサポート体制を整えましょう. - 地域の相談窓口を紹介する:

地域の相談窓口や患者会、介護サービスなどを紹介し、ご家族が安心してサポートを受けられるようにしましょう. - 在宅での介護方法を指導する:

看護師は、家族にできる日常生活の援助や症状緩和について丁寧に指導することで、家族の学びを支援します.

ご家族が安心して患者さんを支えられるように、私たち看護師がしっかりとサポートしていきましょう!

グリーフケアで、心残りをなくす🕊️

エンゼルケアは、故人との最期の時間を大切にするためのケアです。

ご家族と一緒にエンゼルケアを行うことで、感謝の気持ちを伝えたり、思い出を語り合ったりすることができます.。

故人の尊厳を保ちながら、ご家族の悲しみを和らげられるよう、心を込めて行いましょう。

エンゼルケアを行う際には、今まで介護を頑張ってきたことへの肯定の気持ち、故人の思い出、それまでの生き方などを言葉に出すことで、気持ちの消化、悲観の受容、そしてグリーフケアに繋がります🍀

早期からのグリーフケア

早期の緩和ケアは生存期間を延ばす可能性があり、早い段階からのグリーフケアは立ち直りを助ける役割を果たすことがあります。

家族の行動や態度から予期される悲嘆に対して適切な支援をすることで、大切なご家族を亡くした後の悲嘆の軽減に繋がる可能性がありますよ😌

腹水患者さんのQOL向上を目指して🌈看護の役割

腹水患者さんのQOL向上には、看護師が果たす役割がとても重要です。

患者さんの身体的・精神的な苦痛を軽減し、安心して治療に臨める環境を整えることが求められます。

以下では、具体的な看護計画、多職種連携による包括的ケア、そして最新の研究とエビデンスに基づく看護について解説します💡

QOL向上のための看護計画

腹水患者さんの看護計画は、患者さんの状態に合わせた個別ケアがポイントです。

以下に具体的な計画をまとめました📋

| 看護計画 | 具体的な内容 | QOLへの貢献 |

|---|---|---|

| 観察計画 | – 腹部膨満感や呼吸困難の程度をチェック – 体重や腹囲の測定 – 血液検査で電解質バランスを確認 |

患者さんの状態を的確に把握し、適切な治療につなげる |

| 援助計画 | – 安楽な体位を提供 – 腹水穿刺後の感染予防(滅菌ガーゼ交換など) – 排泄環境の整備 |

身体的苦痛を軽減し、安心して過ごせる環境を提供 |

| 教育計画 | – 腹水の原因や治療法について説明 – 不安や疑問に寄り添う – 食事療法や生活習慣のアドバイス |

精神的な安心感を与え、治療への前向きな姿勢を促す |

観察のポイント

- 腹水のアセスメントでは、腹部膨満感や体重増加に注意し、横隔膜の圧迫による呼吸困難も評価することが大切です。

- 腹水の量が増えると、お臍が突出したり、お臍周りの静脈が怒張したりすることも。

- 聴診・打診で腹水の貯留状態を把握することも有効です。

援助のポイント

- 楽な体位を工夫し、腹部膨満感や呼吸苦を和らげることが重要です。

- 腹水穿刺後の感染予防として、穿刺部位の清潔を保ち、継続的にに観察を行いましょう。

- 浮腫がある場合は、皮膚が脆弱になっているため、スキンケアにも配慮が必要です。

教育のポイント

- 腹水や 症状について分かりやすく説明し、不安を軽減することが大切です。

- 食事療法(減塩食、高タンパク食🍚)や生活習慣についてアドバイスし、自己管理を支援しましょう。

- CART(腹水濾過濃縮再静注法)などの新しい治療法についても情報提供することで、 患者さんの選択肢を広げることができます。

多職種連携で実現する包括的ケア

腹水治療では、医師、看護師、管理栄養士、理学療法士、薬剤師、ソーシャルワーカーなど、多職種が連携することで患者さんのQOL向上を目指します🤝

| 職種 | 役割 | 具体的なアクション |

|---|---|---|

| 医師 | 治療方針の決定 | 腹水穿刺や利尿薬の調整 |

| 看護師 | 患者さんの状態観察・精神的ケア | 安楽な体位の提供、不安への寄り添い |

| 管理栄養士 | 栄養管理 | 減塩食や高タンパク食の提案 |

| 理学療法士 | 体力維持・呼吸リハビリ | 呼吸法の指導、活動範囲の拡大 |

| 薬剤師 | 薬物療法のサポート | 副作用のモニタリング、服薬指導 |

| ソーシャルワーカー | 経済的・社会的支援 | 医療費相談、退院後の生活設計 |

多職種連携のポイント

- 各専門職が 患者さんの情報を共有し、 問題を明確にすることが重要です。

- それぞれの専門知識を活かし、 患者さんに最適な治療計画を立てましょう。

- 定期的なカンファレンスで、チーム全体で目標を共有しましょう。

このようなチーム医療により、患者さんの身体的・精神的な負担を軽減し、治療効果を最大化します✨

最新の研究とエビデンスに基づく看護

腹水患者さんへの看護には、最新の研究とエビデンスを活用することが重要です📖

- 腹水穿刺後の感染予防:穿刺部位の清潔保持や定期的な観察が感染リスクを低減します。

- 利尿薬の効果判定:体重や腹囲の測定、尿量の記録、電解質バランスの確認が治療効果の評価に役立ちます。

- CART(腹水濾過濃縮再静注法):腹水を濾過・濃縮して再静注することで、栄養状態を改善し、患者さんのADLやQOLを向上させる治療法です。

これらのエビデンスに基づくケアを実践することで、患者さんの治療効果を最大化し、安心して療養生活を送れる環境を提供します🌟

患者さんが腹水治療を乗り越えるために!

腹水患者さんの看護は、患者さんの苦痛を軽減し、治療への前向きな姿勢を支える重要な役割を果たします。

腹水の治療は大変だけど、患者さん自身が積極的に治療に参加し、生活習慣を見直すことで、QOLは大きく向上します。

看護師さんは患者さんの心に寄り添い、不安を解消しながら、その人らしい生活を送れるようにサポートしていきましょう!

多職種連携とエビデンスに基づくケアを活用し、患者さんのQOL向上を目指しましょう💪🌈

どんな仕事が合うか分からないなら…「おしごと診断」

ふと、「自分にはどんな仕事が合うのだろう…」と考えることありませんか?

そんなときこそ、LINEで「おしごと診断」をしてみましょう。

LINEに登録してくれれば、あなたに合う仕事や職場を診断します。気軽にぜひ♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜